今回も企業のハラスメント対策について説明したいと思います。

企業のハラスメント対策としては、

① セクシュアルハラスメント対策(すべての企業で義務化)

② 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策(すべての企業で義務化)

③ パワーハラスメント対策(令和2年6月1日から大企業が義務化。令和4年

4月1日から中小企業も義務化)

があります。

今回は、

③ パワーハラスメント対策(令和2年6月1日から大企業が義務化。令和4年

4月1日から中小企業も義務化)

について解説したいと思います。

ちなみに今回の内容については、下記のパンフレットの内容を解説したものとなりま

す。詳細については下記のパンフレットをご参照ください!

(厚生労働省「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」)

今回のブログはかなり長くなりますが、企業にとってハラスメント対策は非常に重要

な内容となるためどうか最後までお付き合いください!

【根拠条文】

職場におけるパワーハラスメント対策については、労働施策総合推進法第30条の

2に以下のとおり規定されています

<労働施策総合推進法>

(雇用管理上の措置等)

第三十条の二 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動で

あつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業

環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するた

めに必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対

応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他

不利益な取扱いをしてはならない。

<筆者解説>

上記の条文を要約すると、

労推法30条の2第1項では、「会社は労働者がパワハラの被害を受けないように

するため及びもし被害を受けた場合は適切な処置を行うための必要な措置を講じな

さいよ」

労推法30条の2第2項では、「会社は、労働者からパワハラの相談を受けたこと

に対してその相談をした労働者を罰する等の不利益な取扱いをしてはいけませんよ

。また、パワハラの事実関係の確認のために関係者から事情聴取を行った際に、パ

ワハラの事実があったこと等をその関係者が証言したことに対して、会社は証言を

行った者を罰するなどの不利益な取り扱いはしてはいけませんよ」

となります。

【パワハラ対策の対象企業】

大企業は令和2年6月1日からパワハラ対策を講じる義務があります。

中小企業(個人事業主を含む)は令和4年4月1日からパワハラ対策を講じる義

務が発生します(令和2年6月1日~令和4年3月31日は努力義務)。

講じていない場合は行政からの指導を受ける可能性があります。

大企業・中小企業の判定は以下の表から行います。

(厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法の施行にあたっての中小企業の範囲」)

※ 上記はパートタイム・有期雇用労働法における中小企業の範囲となっています

が、労働施策総合推進法においても中小企業の範囲は同じとなります。

【パワーハラスメントの定義】

では、「職場におけるパワーハラスメント」とは何かというと、

『職場(※1)において行われる、

① 優越的な関係を背景とした言動であって、

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③ 労働者(※2)の就業環境が害されるもの 』

で、①~③までの要素をすべて満たすものをいいます。

なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指

導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。

(「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」の2の(1))

「① 優越的な関係を背景とした言動」とは、当該事業主の業務を遂行するに当

たって、当該言動を受ける労働者が当該言動の行為者とされる者(以下「行為者」

という)に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として

行われるものを指し、例えば、以下のもの等が含まれる。

・ 職務上の地位が上位の者による言動

・ 同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富

な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行う

ことが困難であるもの

・ 同僚又は部下から集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難

であるもの

(「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」の2の(4))

<筆者解説>

パワハラの加害者となる者は通常、上司と思われているが、上司以外の同僚や部下

であってもパワハラの加害者となる場合があります。

ちなみに、同僚や部下からのパワハラについては上記で示した通り、その同僚等が

知識や豊富な経験を有していたり、集団による行為が「優越的な関係を背景とした言

動」としてパワハラに該当するとなっていますが、該当するかどうかは最終的に裁判

でしか判断できないため、労働者から「同僚(又は部下)からパワハラを受けた」と

いう相談があった場合は「それはパワハラではない」と決めつけず、後程説明するパ

ワハラ対策を講じることが必要となります。

(講じていない場合は行政から指導を受ける可能性があります)

「② 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」とは、社会通念に照らし、当該言

動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でないものを指

し、例えば、以下のもの等が含まれる。

・ 業務上明らかに必要性のない言動

・ 業務の目的を大きく逸脱した言動

・ 業務を遂行するための手段として不適当な言動

・ 当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容

される範囲を超える言動

この判断に当たっては、様々な要素(当該言動の目的、当該言動を受けた労働者の

問題行動の有無や内容・程度を含む当該言動が行われた経緯や状況、業種・業態、業

務の内容・性質、当該言動の態様・頻度・継続性、労働者の属性や心身の状況、行為

者との関係性等)を総合的に考慮することが適当である。また、その際には、個々の

事案における労働者の行動が問題となる場合は、その内容、程度とそれに対する指導

の態様等の相対的な関係性が重要な要素となることについても留意が必要である。

(「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」の2の(5))

<筆者解説>

パワハラ行為の対象となる「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」とは

「業務上明らかに必要性のない言動」や「業務の目的を大きく逸脱した言動」等が該

当しますが、では「業務上明らかに必要性のある言動と業務上必要性のある言動の境

界はどこか?」「業務の目的を大きく逸脱した言動とはどこまでを言うのか?」とい

ったことは、いろいろな要素(当該言動の目的、当該言動を受けた労働者の問題行動

の有無や内容・程度を含む当該言動が行われた経緯や状況等)を加味しなければなら

ず、結局、裁判でしか確定しません。

したがって、労働者から「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動を受けた」とい

う相談があった場合は、①でも説明しましたが、「それはパワハラではない」と決め

つけず、後程説明するパワハラ対策を講じることが必要となります。

(講じていない場合は行政から指導を受ける可能性があります)

「③ 労働者の就業環境が害される」とは、当該言動により労働者が身体的又は精

神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に

重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じる

ことを指す。

この判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、同様の状況で当

該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障

が生じたと感じるような言動であるかどうかを基準とすることが適当である。

(「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」の2の(6))

<筆者解説>

パワハラ行為を受けた結果「労働者の就業環境が害される」とは、「こんなパワハ

ラを受けたら被害者は、普通に仕事できないよね」と誰もが思うような言動を意味す

るとされていますが、これについても、世間一般でのとらえ方などは千差万別であり

、基準などはありません。

したがって、「労働者の就業環境が害されたかどうかの判定」は、結局、裁判でし

か確定しません。

したがって、労働者から「就業環境が害された」という相談があった場合は、①、

②でも説明しましたが、「それはパワハラではない」と決めつけず、後程説明するパ

ワハラ対策を講じることが必要となります。

(講じていない場合は行政から指導を受ける可能性があります)

※1 「職場」とは「事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、労働

者が通常就業している場所以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する

場所であれば「職場に」含まれます。

(「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」の2の(2))

勤務時間外の「懇親の場」、社員寮や通勤中などであっても、実質上職務

の延長と考えられるものは「職場」に該当しますが、その判断に当たっては

、職務との関連性、参加者、参加や対応が強制的か任意かといったことを考

慮して個別に判断されます(上記のほかにも、「出張先」「業務で使用する

車中」「取引先との打ち合わせの場所(接待の席も含む)」等)

<筆者解説>

人事等のハラスメント対応に当たる方は、プライベートで起こったことだ

から対応は不要と考えず、基本的には労働者からパワハラの申し出があれば

対応しなければいけないものと認識しておいたほうが無難でしょう

※2 被害者となる「労働者」とは「正規雇用労働者のみならず、パートタイム労

働者、契約社員などいわゆる非正規雇用労働者を含む、会社が雇用する全て

の労働者」をいいます。

また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、派遣先事業主も

自ら雇用する労働者と同様に、措置を講ずる必要があります。

(「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」の2の(3))

(労働者派遣法第47条の4)

さらに、事業主は自社が雇用する労働者のみならず、個人事業主、インタ

ーンシップを行っている者、他の事業主が雇用する労働者、就職活動中の学

生等に対する自社の労働者の言動についてもパワハラ防止措置をとることが

望ましいとされています。

(「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」の6)

<筆者解説>

派遣労働者については、就業先が派遣先となるため、パワハラについても

派遣先で発生する可能性があり、もし、派遣労働者からパワハラ相談を派遣

元責任者や派遣元の営業担当者が受けた場合であっても、派遣元は派遣先と

連携し、両社でパワハラ対策を行わなければいけません。

もし、派遣元・派遣先が後で説明するパワハラ対策を怠っていた場合は労

働施策総合推進法違反として行政から指導を受ける可能性があります。

また、自社の労働者以外の「請負関係にある個人事業主」や「インターン

シップ制度によって受け入れている者」「取引先の労働者」「就職活動のた

めOB訪問に来ている就活生」等に対しても、パワハラ対策の対象となる自

社の労働者ではないものの、自社の労働者がこれらの者に対して、もしパワ

ハラをした場合、当然、自社に対して社会的責任の追及が及ぶ可能性も高い

ため、自社の責任としてパワハラ対策の対象することが望ましいとしていま

す。

※3 「パワハラを行う者」とは、事業主、上司、同僚に限らず、取引先等の他

の事業主又はその雇用する労働者、顧客等も該当します

(「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」の7)

自社の雇用する労働者以外の者からのパワハラにより、自社の労働者が就

業環境を害することがないように、会社は①相談体制の整備、②被害者への

配慮のための取組み、③顧客等からの著しい迷惑行為による被害を防止する

ためのマニュアル作成や研修等を行うことが望ましいとされています。

<筆者解説>

いわゆる、「カスタマーハラスメント(カスハラ)」等への取組みも行ったほうがい

いですよということです。

【パワーハラスメントの種類】

「職場におけるパワーハラスメント」は『職場において行われる、①優越的な関

係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③労働者の就業環境が害されるもの』で、①~③までの要素をすべて満たすもの

(客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導につ

いては、職場におけるパワーハラスメントには該当しない)をいいます。

個別の事案についてパワハラに該当するかどうかの判断に当たっては「業務上必

要かつ相当な範囲を超えた言動かどうか」及び「当該言動により労働者が受ける身

体的又は精神的な苦痛の程度等」を総合的に考慮して判断することとなります。

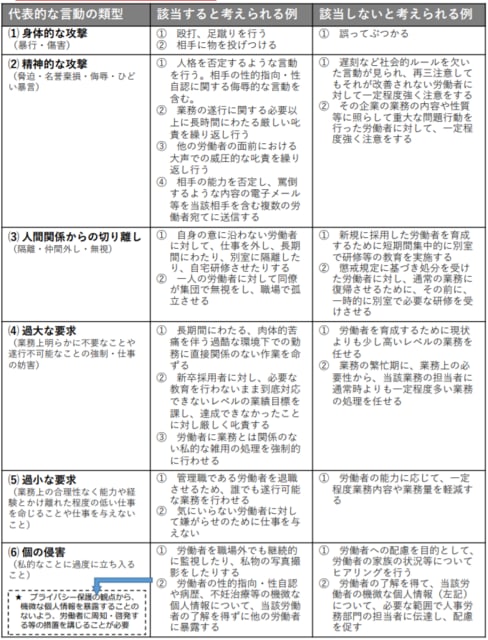

職場におけるパワーハラスメントの状況は多様でありますが、代表的なパワーハ

ラスメントの言動の類型として以下のイ~への6項目が挙げられます。

ただし、これらは限定列挙ではなく、イ~へ以外にもパワーハラスメントに該当

する可能性はあるのでご注意ください!

イ 身体的な攻撃(暴行・傷害)

① パワハラに該当すると考えられる例

・ 殴打、足蹴りを行うこと

・ 相手に物を投げつけること

② パワハラに該当しないと考えられる例

・ 誤ってぶつかること

ロ 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)

① パワハラに該当すると考えられる例

・ 人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認に

関する侮辱的な言動を行うことを含む

・ 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返

し行うこと

・ 他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこ

と

・ 相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相

手を含む複数の労働者宛に送信すること

② パワハラに該当しないと考えられる例

・ 遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意してもそれ

が改善されない労働者に対して一定程度強く注意をすること

・ その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った

労働者に対して、一定程度強く注意をすること

ハ 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

① パワハラに該当すると考えられる例

・ 自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり

、別室に隔離したり、自宅研修させたりすること

・ 一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させるこ

と

② パワハラに該当しないと考えられる例

・ 新規に採用した労働者を育成するために短期間集中的に別室で研修

等の教育を実施すること

・ 懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対し、通常の業務に復帰さ

せるために、その前に、一時的に別室で必要な研修を受けさせるこ

と

ニ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事

の妨害)

① パワハラに該当すると考えられる例

・ 長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関

係のない作業を命ずること

・ 新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレ

ベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責す

ること

・ 労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせる

こと

② パワハラに該当しないと考えられる例

・ 労働者を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せる

こと

・ 業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の担当者に通常時

よりも一定程度多い業務の処理を任せること

ホ 過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事

を命じることや仕事を与えないこと)

① パワハラに該当すると考えられる例

・ 管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行

わせること

・ 気に入らない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えないこと

② パワハラに該当しないと考えられる例

・ 労働者の能力に応じて、一定程度業務内容や業務量を軽減すること

へ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

① パワハラに該当すると考えられる例

・ 労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたり

すること

・ 労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報に

ついて、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること

② パワハラに該当しないと考えられる例

・ 労働者への配慮を目的として、労働者の家族の状況等についてヒア

リングを行うこと

・ 労働者の了解を得て、当該労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊

治療等の機微な個人情報について、必要な範囲で人事労務部門の担

当者に伝達し、配慮を促すこと

(「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」の2の(7))

(厚生労働省「2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!」リーフレット)

【パワハラの判断基準】

パワーハラスメントに該当するかどうかは、被害を受けた労働者が訴訟を起こ

し裁判で判決が出て初めて確定します。

つまり、それまでは行政であってもパワハラに該当するかどうかは判断できま

せん。

では、パワハラ対策として企業が行わなければならないことは何かというと、

後で説明する「パワハラを防止するための措置」及び「パワハラが発生した際の

対応」について労働施策総合推進法第30条の2第1項で定めています。

したがって、企業が労働者からパワハラ相談を受けた場合はまずは、法律に沿

った対応を行うことが重要となります。

法に沿った対応の結果、企業が「パワハラはなかった」という結論を出しても

法律違反とはなりません。

企業の結論に対して納得できない場合は労働者が訴訟を提起してくる可能性も

ありますが、訴訟になった場合は、改めて、企業はパワハラがなかったことを証

明すればいいのです。

また、訴訟になった場合であっても、企業が法に沿ったパワハラ対策が取られ

ていなかった場合は、そのことも判決に影響してくる可能性があります。

まず、企業がしなければいけないことは、今から説明する「パワハラ防止措置

を実施する」ということになります。

【企業が実施しなければいけないパワハラ防止措置】

企業が実施しなければいけないパワハラ防止措置は、大きく分けて次の2つ

に分類されます

(1)今すぐに実施しなければいけない事項

(2)労働者から相談を受けたとき及び相談終了後に実施しなければいけない

事項

(1)今すぐに実施しなければいけない事項

企業がセクハラ防止措置としてすぐに実施しなければいけない事項は次の6

項目となります

① パワーハラスメントの内容、パワーハラスメントを行ってはならない旨の

方針を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること

→ パワハラとは具体的にどういうことを指すのか、会社としてパワハラ

は絶対許さないという意思表示についてチラシ等を作成し、自社のすべ

ての労働者に周知します。

周知方法については、就業規則のように、作成したものをファイルに

入れて保管し「誰でも見ていいよ」というような周知方法ではなく、す

べての労働者の目に必ず触れるような周知方法(すべての事業所におい

て、そこに就業するすべての労働者が目にする場所にチラシを貼付する

方法やすべての労働者にそのチラシをメールで送信する方法等)が必要

とされています。

② パワーハラスメントの行為者について厳正に対処する旨の方針・対処の内

容を就業規則に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること

→ パワハラの行為者に対し厳正に対処する旨の方針及び具体的な処分方

法をチラシ等に記載し、自社のすべての労働者に周知します。

また、実際に行為者を処分するために会社の懲戒規定にパワハラを行

った者に対する処分内容を規定します

懲戒規定の記載例については上記、厚生労働省「職場におけるパワー

ハラスメント対策が事業主の義務になりました!」パンフレットのp38

を参照ください!

③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

→ パワハラの相談窓口を設置((例)相談窓口:人事課長)し、チラシ

等に記載し、自社のすべての労働者に周知します。

相談窓口が形式的なものしか設置しておらず、実際の相談ができない

ような場合は、相談窓口を設置していないとして行政から指導を受ける

可能性があります。

相談窓口担当者は「人事課」など、組織全体としても構いませんが、

組織全体とする場合、その組織のすべての労働者が相談対応できない場

合も、相談窓口を適正に設置していないとして行政から指導を受ける可

能性があります。

相談者の個人情報も扱うことから相談窓口の担当者は一定以上の役職

者としておいたほうがよいでしょう。

④ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。

パワーハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対

応すること

→ 相談窓口担当者が相談者に対し門前払いをしたり、しっかりと話を聞

かなかった場合は適正に相談対応していないとして行政からの指導を受

ける可能性があります。したがって、相談窓口担当者は相談者からの相

談に些細なことでも耳を傾け相談対応に当たる旨を、チラシ等に記載し

、自社のすべての労働者に周知します。

⑤ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周

知すること

→ 相談者・行為者等の情報は当該相談者・行為者等のプライバシーに属

するものであることから、相談及び事後の対応に当たっては、相談者・

行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じる旨を、チ

ラシ等に記載し、自社のすべての労働者に周知します。

なお、相談者・行為者等のプライバシーには、性的指向・性自認や病

歴、不妊治療等の機微な個人情報も含まれます。

⑥ 事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府県労働局

の援助制度の利用等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を

定め、労働者に周知・啓発すること

→ 労働者がパワハラ相談をしたこと、事業主からの事実関係の確認に協

力したこと、労働局の紛争解決援助制度(労働局が実施するあっせん制

度や調停制度)を労働者が利用したことを理由として解雇やその他の不

利益な取扱いを労働者にしない旨をチラシ等に記載し、自社のすべての

労働者に周知します。

上記のチラシ例は以下のような感じになります。

(大阪労働局「ハラスメントは許しません!チラシ例(改正法対応(パワハラ含む)、Powerpoint、イラスト入り)

(令和2年6月更新)」)

(2)労働者から相談を受けたとき及び相談終了後に実施しなけれ

ばいけない事項

企業が労働者から相談を受けたとき及び相談終了後に実施しなければいけな

い事項は次の4項目となります

① 事実関係を迅速かつ正確に確認すること

→ 労働者から相談を受けた相談窓口担当者は早急に、相談者及び行為者

から事情を確認しなければいけません。

相談者と行為者との主張が不一致であり、事実確認が十分にできない

と認められる場合は第三者からも事実確認を行う必要があります。

相談者から相談を受けたにもかかわらず、門前払いをしたり、相談者

や行為者から事情確認もせず、「パワハラには該当しない」と相談窓口

担当者が判断することは事実関係を迅速かつ正確に確認していないとし

て、行政から指導を受ける可能性があります。

相談者、行為者とされる者及び第三者からの事情確認の結果、「パワ

ハラに該当しない」とする結論を会社が相談者に伝えることは法律上、

特に問題ありません!

② 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に

行うこと

→ 事実確認の結果、当該パワハラ行為が事実であった場合、会社は被害

者と行為者を引き離すための配置転換や、行為者の謝罪、被害者の労働

条件上の不利益の回復等の適正な措置を講じる必要があります。

③ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと

→ 事実確認の結果、当該パワハラ行為が事実であった場合、会社は行為

者に対し、会社の就業規則に沿って必要な懲戒その他の措置を講じる必

要があります。また、事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者を引き

離すための配置転換や、行為者の謝罪等の措置も講ずる必要があります。

④ 改めて職場におけるパワーハラスメントに関する方針を周知・啓発する等

の再発防止に向けた措置を講ずること

→ 事実確認の結果、当該パワハラ行為が事実であった場合、または事実

が確認できなかった場合であっても、労働者に対して職場におけるパワ

ーハラスメントに関する意識を啓発するための研修、講習等を改めて実

施することが必要となります。

【まとめ】

最後に、今回説明したパワハラ対策として企業がしなければいけないことを

まとめると、

① ハラスメント全般に対する相談窓口を決定する(至急)

② ハラスメントチラシを作成し、すべての職場の職員が目にしやすい場所

にチラシを貼る(至急)

③ 就業規則の懲戒規定にパワハラ(セクハラ、マタハラ、育児ハラスメント

についても規定)をした場合の懲戒処分を規定する(速やかに)

④ 相談窓口の担当者に相談者から相談があった場合の対応方法の研修を実

施する(遅滞なく)

対応方法としては、以下の内容をしっかりと担当者に説明する

・決して相談者に対して門前払いをしない

・相談者から必ず話を聞く

・行為者から必ず話を聞く

・関係者から話を聞く(場合によって)

・事情聴取の結果を相談者に伝える(パワハラがなかったと会社が判

断した場合はその旨を伝える)

・パワハラが事実と会社が判断した場合、被害者に対する配慮措置を

行う(被害者の配置転換等、出来るだけ被害者の希望に沿うように

する)

・パワハラが事実と会社が判断した場合、加害者(行為者)に対する

懲戒処分等の措置を行う

・再発防止に向けた措置(ハラスメント研修等の実施)を行う

⑤ 会社のハラスメント対応に納得しない労働者から訴訟を起こされた場合

、又は起こされそうな雰囲気を感じた場合は、早急に弁護士に相談する

→ 訴訟に発展しそうな場合や泥沼化しそうな場合はすぐに弁護士さんに

相談しましょう。

費用を気にして弁護士さんへの相談が遅れると、状態がより悪化する

可能性があります!

『労働者派遣契約の結び方』をご購入いただいた方は今回の改正後の様式をダウンロードしていただけます!

拙著「労働者派遣契約の結び方」をご購入いただいた方につきましては、令和3年1月と4月に行われた派遣法改正に対応した派遣関係書類を税務経理協会様のホームページからダウンロードしていただけます。

本書は、3年間、大阪労働局の需給調整事業部(派遣法の指導監督を行っている部署)で需給調整事業専門相談員として派遣会社や派遣先の企業、社労士や弁護士の方からの相談業務を担当していた筆者が、労働者派遣法のことが全く分からない方や派遣業務が未経験の方でも簡単に派遣関係書類が作成できるよう、記載例も掲載しわかりやすく解説させていただいています。

派遣元の担当者の方や派遣先の担当者の方、社会保険労務士の先生方など派遣業務に携われる方は是非、ご一読ください!

本書は専門書のため、ジュンク堂書店、紀伊国屋書店等の大型書店にてお買い求めいただけます!

https://haken-higashitani.com/

(資料)

厚生労働省 「派遣労働者の同一労働同一賃金」サイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2021年4月)」

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/all.pdf

厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年度適用)」

https://www.mhlw.go.jp/content/000595429.pdf

厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)」

https://www.mhlw.go.jp/content/000685419.pdf