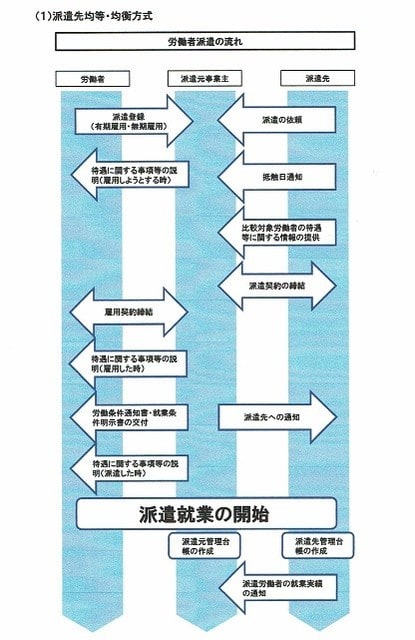

2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。

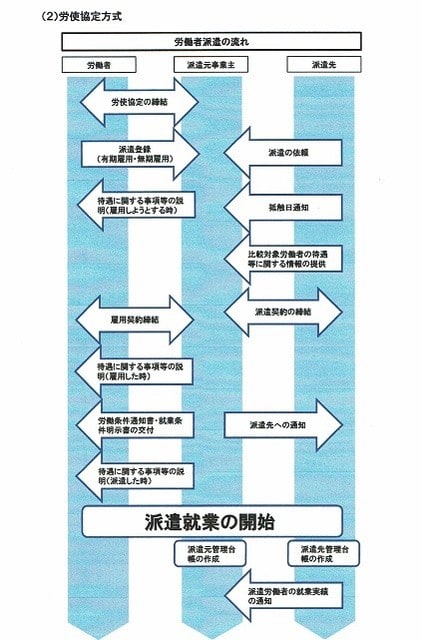

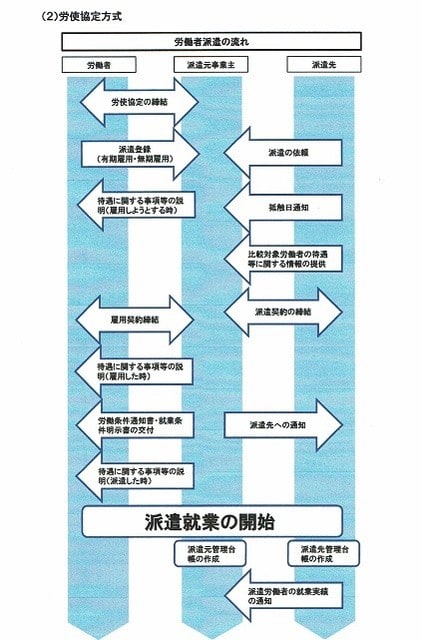

労使協定方式の場合の手続きの流れは以下のとおりとなります。

※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます

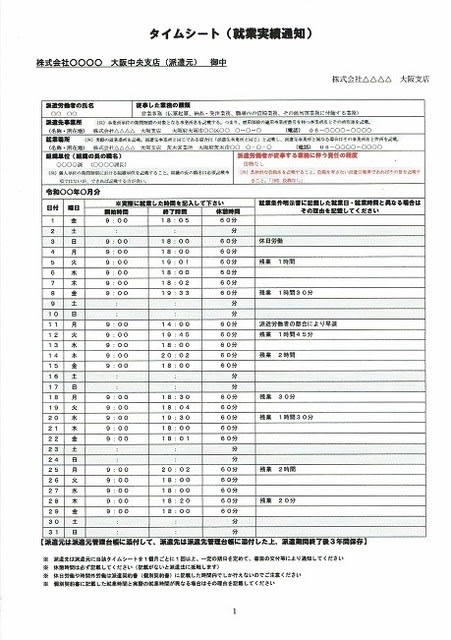

前回は「就業実績通知」について解説させていただきました。

今回は、「事業所ごとの情報提供」について説明したいと思います。

「事業所ごとの情報提供」については、上記の労使協定方式の手続きの流れに

は記載されていませんが、派遣元はあらかじめ、関係者に対して事業所の情報

等を提供しなければならないこととなっています。

派遣法第23条第5項に次のとおり規定されています。

「派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行

う事業所ごとの当該事業にかかる派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提

供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者

の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平

均額で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した

割合、教育訓練に関する事項その他当該労働者派遣事業の業務に関しあら

かじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令

で定める事項に関し、情報の提供を行わなければならない。」

では、事業所ごとの情報提供では具体的にどのような情報を提供しなければなら

ないかというと、

① 派遣労働者の数

② 派遣先事業所の数

③ 労働者派遣に関する料金の額の平均額

④ 派遣労働者の賃金の額の平均額

⑤ マージン率

⑥ 労使協定を締結しているか否かの別

⑦ 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項

⑧ その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項

の8項目を情報提供していただくことになります。

⑥の「労使協定を締結しているか否かの別」は2020年4月からの

派遣法改正に伴い追加された事項となります。

情報提供の方法は、ホームページ等のインターネット上での情報提供を原則とし

ますが、ホームページ等が無い場合などは書面で作成して派遣労働者の登録の

際に手渡して明示する方法でも構いません。

また、「関係者に対して情報提供しなければならない」とされていますが、この関

係者とは、これから登録しようとしている方や派遣先事業所等も含まれるため、

基本的には誰に対しても情報提供していただくことになります。

①~⑧の事項についてはすべて、「派遣元事業所ごと」の情報を記載していただ

かなければいけません。例えば、ある派遣会社が、東京本社と大阪支社でそれ

ぞれ派遣事業の許可を取得している場合は、「東京本社での事業所ごとの情報

提供の内容」と「大阪支社での事業所ごとの情報提供の内容」をそれぞれ作成

して情報提供していただくことになります。

つまり、東京本社では、東京本社が行っている派遣事業に係る派遣労働者数や

派遣先の数等を、大阪支社では、大阪支社が行っている派遣事業にかかる派遣

労働者数や派遣先の数等を情報提供しなければいけません。

これを法人全体の派遣労働者数や派遣先等の数を情報提供してしまうと、派遣

法に抵触することになりますのでお気を付け下さい。

上記①~⑧の具体的な内容ですが、

① 「派遣労働者の数」については、「毎年6月中に報告する事業報告書に記載

した派遣労働者数」を記載するか、それ以後の「直近の派遣労働者数」(事

業報告後であればいつの時点での派遣労働者数でも結構です)を記載する

かしなければいけません。

また、いつの時点の人数かも記載しなければいけません。

② 「派遣先事業所の数」についても、「毎年6月中に報告する事業報告書に記

載した派遣先事業所の数」を記載するか、それ以後の「直近の派遣先事業

所の数」(事業報告後であればいつの時点での派遣先事業所数でも結構で

す)を記載するかしなければいけません。

また、いつの時点の派遣事業所数かも記載しなければいけません。

③ 「労働者派遣に関する料金の額の平均額」についても、「毎年6月中に報告

する事業報告書に記載した派遣料金額の平均額」を記載するか、それ以後

の「直近の派遣料金額の平均額」(事業報告後であればいつの時点での

派遣料金額の平均額でも結構です)を記載するかしなければいけません。

また、いつの時点の派遣料金額の平均額かも記載しなければいけません。

記載していただく派遣料金額の単位ですが、日額(1人1日(8時間)当

たり)の派遣料金額の平均額となります。平均額を計算する際に生じた小

数点以下の端数については四捨五入してください。

④ 「派遣労働者の賃金の平均額」についても、「毎年6月中に報告する事業報

告書に記載した派遣労働者の賃金の平均額」を記載するか、それ以後の

「直近の派遣労働者の賃金の平均額」(事業報告後であればいつの時点

での派遣労働者の賃金の平均額でも結構です)を記載するかしなければい

けません。

また、いつの時点の派遣労働者の賃金の平均額かも記載しなければいけ

ません。

記載していただく賃金の単位ですが、日額(1人1日(8時間)当たり)

の派遣労働者の賃金額の平均額となります。平均額を計算する際に生じた

小数点以下の端数については四捨五入してください。

⑤ 「マージン率」については、①前事業年度に係る「労働者派遣に関する料金

の額の平均額」から②前事業年度に係る「派遣労働者の賃金の額の平均

額」を控除した額を①当該「労働者派遣に関する料金の額の平均額」で除

して算出します。

マージン率の計算に用いる「派遣料金額の平均額」及び「派遣労働者の賃

金の平均額」については、前事業年度の数値(前事業年度全体で算出した

数値)しか使えないので、それ以外の期間の数値では算出できません。

また、マージン率の計算で算出した百分率(%)表記の数値で、小数点

以下一位未満の数値が生じた場合は四捨五入して記載してください。

⑥ 「労使協定を締結しているか否かの別」については、労使協定を締結してい

る場合には、当該協定の対象となる派遣労働者の範囲及び当該協定の有効

期間の終期、当該協定を締結していない場合には、当該協定を締結してい

ない旨を記載してください。

⑦ 「派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項」については、キャリア

コンサルティングの相談窓口の連絡先やキャリアアップに資する教育訓練

に関する計画内容を記載してください。

キャリアアップに資する教育訓練に関する計画内容については、派遣の許

可の取得の際や許可の更新の際に提出した教育訓練計画の内容をその

まま掲載していただいても結構です。

⑧ 「その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項」につ

いては、その派遣会社のアピールポイントなどを掲載していただければ結

構です。例えば、福利厚生に関する事項などが挙げられますが、特に掲載

していただかなくても結構です。

(⑦については、任意記載項目なので特に記載することがなければ無理に

記載していただかなくても結構です。)

となります。

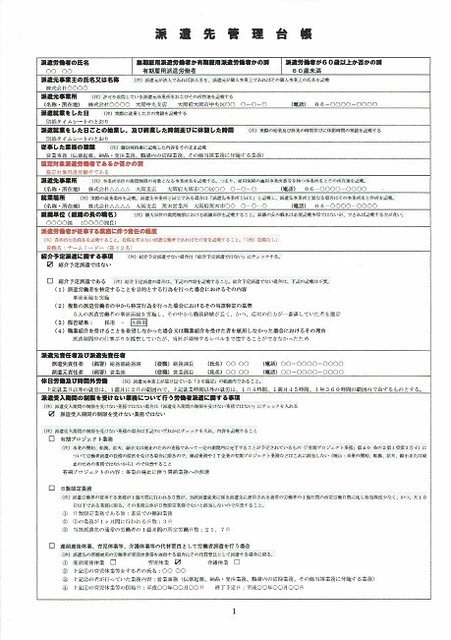

事業所ごとの情報提供の記載例は以下のような感じになります。

※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます

ちなみに、事業所ごとの情報提供については、派遣先均等・均衡方式の場合も

労使協定方式の場合も様式は同じとなります。

http://haken-higashitani.com/

(資料)

厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html