:::

冲方 丁 (うぶかた・とう)

1977年岐⾩県⽣まれ。48歳。

1996年『⿊い季節』で⾓川スニーカー⼤賞⾦賞を受賞しデビュー。

2003年『マルドゥック・スクランブル』で第24回⽇本SF⼤賞、2010年『天地明察』で第31回吉川英治⽂学新⼈賞、第7回本屋⼤賞、第4回⾈橋聖⼀⽂学賞、第7回北東⽂芸賞、2012年『光圀伝』で第3回⼭⽥⾵太郎賞を受賞。

主な著書に『⼗⼆⼈の死にたい⼦どもたち』『戦の国』『麒麟児』『もらい泣き』などがある。

2003年『マルドゥック・スクランブル』で第24回⽇本SF⼤賞、2010年『天地明察』で第31回吉川英治⽂学新⼈賞、第7回本屋⼤賞、第4回⾈橋聖⼀⽂学賞、第7回北東⽂芸賞、2012年『光圀伝』で第3回⼭⽥⾵太郎賞を受賞。

主な著書に『⼗⼆⼈の死にたい⼦どもたち』『戦の国』『麒麟児』『もらい泣き』などがある。

:::

奥山 真司 (おくやま・まさし)

1972年横浜市生まれ。53歳。

地政学・戦略学者。

戦略学Ph.D.(Strategic Studies)。

国際地政学研究所上席研究員。

戦略研究学会企画委員。

日本クラウゼヴィッツ学会副会長代理。

カナダ・ブリティッシュ・コロンビア大学(BA)卒業後、英国レディング大学院で、戦略学の第一人者コリン・グレイ博士(レーガン政権の核戦略アドバイザー)に師事。

現在、防衛省の幹部学校で地政学や戦略論を教えている。

著書に『サクッとわかるビジネス教養 地政学』、訳書に『大国政治の悲劇(ジョン・J・ミアシャイマー著)』など多数。

:::

複雑な国際情勢を読み解くための視点として、改めて注目される「地政学」。

地政学とは国の地理的な条件をもとに、他国との関係性や国際社会での行動を考える知的伝統です。

奥山真司さん監修の『サクッとわかるビジネス教養 地政学』(新星出版社)は、日本と世界のリアルを解説した一冊として「中田敦彦のYouTube大学」で取り上げられるなど、大きな話題を呼び、20万部を突破するベストセラーとなりました。

国際社会の動きを取り込んだポリティカル・アクション『アクティベイター』の著者である冲方丁さんが、奥山真司さんにインタビューしました。

奥山真司さん監修の『サクッとわかるビジネス教養 地政学』(新星出版社)は、日本と世界のリアルを解説した一冊として「中田敦彦のYouTube大学」で取り上げられるなど、大きな話題を呼び、20万部を突破するベストセラーとなりました。

国際社会の動きを取り込んだポリティカル・アクション『アクティベイター』の著者である冲方丁さんが、奥山真司さんにインタビューしました。

■地政学は「悪の学問」?

冲方 奥山先生の『サクッとわかるビジネス教養 地政学』、とても勉強になりました。

奥山 ありがとうございます。一般向けに単純化しすぎたかなという部分もあるんですが、本質的なところはきちんと押さえたつもりです。

冲方 もちろん現地に行ったら複雑な事情が山ほどあるのでしょうが、その前提となる大まかな知識がないとどうにもならないですからね。

世界情勢について学ぶには最適の入門書だと思いました。

今日はせっかくなので色々教えていただきたいのですが、まず奥山先生はどうして地政学を専門にされたんですか。

奥山 これが偶然なんです。

十代の頃はギターをやっていて、ミュージシャンになりたいと思っていました。

高校卒業後、音楽系の学校に入ったんですが、才能のかたまりみたいな連中がゴロゴロいて、あっさり音楽の道は断念しました。

その後フリーターみたいなことをしていたんですが、母親の知り合いがカナダに移住していて、暇なら来てみないかと声をかけてくれたんです。

冲方 何か目標があったわけではないんですか。

海外でこれをやりたいとか。

奥山 ありませんでした。

これでも戦略学が専門なんですが、当時は呆れるほど戦略ゼロでしたね(笑)。ただ中学・高校と地理や歴史の勉強が得意だった。

それでカナダのカレッジ(単科大学)で社会の授業を受けてみたら、意外と成績がよかったんです。

カレッジの単位があれば総合大学に入れるというので、カナダのブリティッシュ・コロンビア大学に編入しました。

ところが大学に行くとアジア系留学生がたくさんいて、日本の歴史認識問題について突っ込んでくるわけです。

きちんと勉強したことがなかったので全然答えられなくて、これは勉強しないとヤバいなと痛感しました。

冲方 分かります。海外に行くと、否応なく外からの視点にさらされますからね。

奥山 それで「政治地理学」という授業を受けました。

国際政治と地理を絡めた学問というのは面白そうだなと。そこで地政学という概念を初めて知ったんですよ。

当時地政学は”悪の学問”的な扱いをされていて……。

冲方 悪の学問? どのあたりが悪なんでしょうか。

奥山 第二次世界大戦の際、

ナチスドイツがユダヤ人迫害や領土拡大を正当化するために地政学を利用したんです。

そのせいで邪悪な学問であるというイメージが強い。

そもそも外交戦略というのは自国の利益のために世界を眺める”上から目線”のところがありますからね。

リベラルな国際政治学者からは、帝国主義的だと批判されることが多いんです。

冲方 しかし地球全体で見ると、リベラルな価値観を共有している国の方が少ない。

そもそも西側諸国の自由や平等にしても、他国から搾取したものの上に成り立っている場合が多いですよね。

奥山 おっしゃるとおりです。

いい悪いは別にして、リアリズムに徹した世界の見方をすることは必要ですね。

自分の話に戻しますと、カナダの大学で受けた地政学の授業が面白かったので、インターネットにレポートを公開したんです。

それをある出版社が本にしたいと声をかけてくれた。

ならば乗りかかった船だし、地政学を極めようとイギリスに渡り、コリン・グレイという戦略学の専門家に師事して今日にいたる、という流れです。

結果的に地政学研究者になったのであって、ポリシーや確固とした目的があったわけではないんですよ。

冲方 どんな分野でもプロフェッショナルになる方って、案外そうかもしれないですね。

奥山 いやいや(笑)。一言付け加えておくと、地政学という体系立てられた学問は実は存在しないんです。

先ほどお話ししたような事情で、第二次世界大戦終結と同時に、学問としての地政学は潰えましたから。

今日あるとすれば地政学的な戦略、地政学的なものの見方ですね。

そこは著書の中でも気をつけて書いているつもりです。

■日本が目指すべきはランドパワー? それともシーパワー?

冲方 地政学の基本的な概念として「ランドパワー」と「シーパワー」というものがありますよね。

世界情勢を読み解くカギとして奥山先生の本でもくり返し取り上げられています。

奥山 ランドパワーというのはユーラシア大陸にある大陸国家で、ロシアや中国、フランスなどを指します。

陸上戦力が主体で、道路や鉄道を使った陸上輸送能力に優れています。

一方、シーパワーは国境を海に囲まれた海洋国家のことで、日本やイギリス、アメリカがそれに当たりますね。

船はもちろん、造船場や港湾施設などを持っています。

人類の歴史では、大きな力を持ったランドパワーの国がさらなるパワーを求めて海洋へ進出した結果、自らのフィールドを守るシーパワーの国と衝突するということを繰り返しています。

冲方 日本は明治維新が起きるまで、内向きのランドパワー国家だった。

それが明治以降、海洋へ進出するようになるんだけど、第二次世界大戦中は中国大陸に進出するなど、まさに外向きのランドパワーっぽい振る舞いも取るようになる。

その結果戦争に負け、

戦後はシーパワー国家として再出発します。

つまり日本がシーパワー国家になったのは、それほど古い話ではないですよね。

奥山 はい。日本はまだシーパワー国家としての歴史が浅い。

アルフレッド・マハンというアメリカの海軍大学の2代目校長を務めた人物がいるんですが、彼がシーパワーを構成する大きな要素として、政府や国民が海を活用したいと思っているかどうか、という点をあげているんです。

日本人にそうした意識は薄いと思います。

戦後、アメリカの海上貿易システムに乗っかる形で、日本は経済発展を遂げたので、自力で海を開拓したという感覚が得られなかったんだと思う。

冲方 その結果、ありえないような経済発展を遂げる。こんな幸運を享受した国って歴史的にも珍しい。

奥山 一時は世界でもっとも裕福な国にまで上り詰めたわけですからね。その結果、バブル期にはずいぶんバッシングもされましたけど。

冲方 今の世界情勢を見渡すと、権威主義を強める国と、民主主義を守ろうとする国にはっきり二極化されつつあるような気がするんですが、

日本はその狭間にあるというか、両方の萌芽が見られるように思えるんですよ。

権威主義に傾こうとしている面もあれば、民主主義のためにはポピュリズムも辞さないという面もある。

ランドパワーとシーパワーのどちらを国家のキャラにするかというせめぎ合いが、そういうところにも表れているのかなと。

日本はどちらに向くべきなんでしょうか。

奥山 今後もシーパワーで生きていこうというのが政府の基本方針ではあります。安倍元首相はアメリカ依存だったこれまでの貿易の枠組みから一歩進んで、「自由で開かれたインド太平洋」というビジョンを呈示した。

これは地政学的に見て、とても大きい功績だったと思いますね。

冲方 世界は今、ブロック経済に傾きつつありますが、

日本は資源がない国ですし、外に出て行かなければ生き残れないですよね。

グローバル経済がコロナウイルスを世界に蔓延させ、経済に大打撃を与えたのは皮肉ですが、それでも日本はグローバル経済で生きていくしかない。

奥山 一度シーパワーの国として外に出てしまったからには、鎖国に戻るということはできません。「グローバル経済は怖い。内向きだっていいじゃないか」という人の気持ちも理解できるんですが、鎖国をしていた江戸時代は定期的に飢饉に見舞われていますから。

資源も食料もすべて自給自足でまかなうというのは、現実問題難しいんです。

冲方 やっぱり日本はシーパワーに舵を切るしかないわけですね。

奥山 そうです。

政府だけでなく我々国民も、世界を相手にしていくんだと意識を切り替える必要がありますね。

■日本が目指すべきはアジアのMC?

冲方 今後日本がアジアのリーダーになる可能性はあるのか。

なったとしたらどんなメリット、デメリットがあるのかについても教えていただけますか。

奥山 どうでしょうね。国際会議などに出席していてつくづく実感しますが、日本人は学校教育において、リーダーを目指すための教育を受けていないんです。

欧米諸国の人々は“目立ってナンボ”で、

自分をがんがんアピールしますが、

日本人はそういう習慣がない。

国力自体はまだ高いにしても、

果たしてリーダーになりたいという意識があるかどうか。

冲方 そうですね。

目立つより、

そっとしておいてほしい人が多いかも(笑)。

奥山 逆に全員の意見を調整して、こういう意見を求められているんだろうな、というところに適切なコメントを返す能力は高い。

意見のまとめ役として、尊敬される部分はあるのかなと思います。

冲方 なるほど。アジアのリーダーというより、

アジアのMCを目指した方がいいんですね。

奥山 うまいですね(笑)。

日本人はガツガツ前に出ない代わりに、やると約束したことはきちんとこなすことで世界の信頼を勝ち得ています。

たとえばパプアニューギニアの軍楽隊を自衛隊が支援します、と約束したらちゃんと出していますから。やるべきことはやる人たちだ、という信頼性は高いですよ。

冲方 私たち自身が、日本人の性格を把握し、世界からどう見られているかも理解して、ストラテジー(戦略)をちゃんと考えた方がいいですね。

そこは教育レベルから変えていかなければならないのかもしれない。

奥山 学校教育も内向きですから。

まだまだシーパワーのメンタリティにはなっていないんです。

■沖縄は太平洋の導火線

冲方 軍事方面についてもいろいろうかがいたいんですが、まず領土問題についてです。

日本にとって、今もっとも失ってはいけない領土はどこですか。

奥山 怖いことを質問されますね(笑)。

日本には無人島が6000以上ありますから、そこを実効支配されたらまずいという危機感は自衛隊も抱いていると思います。

島嶼防衛にしっかり力を入れていますから。

とはいえすべての無人島を守るのは現実問題難しいですよね。

冲方 いきなり日本の領土が実効支配される、ということはあり得るシナリオなんでしょうか。

奥山 それよりも警戒しているのは、もっとソフトな侵略だと思います。

たとえば離島などの情報を敵国がコントロールし、政治的な分断を煽って、住民投票によって独立宣言にもっていく、というような形ですね。

===

「中国、沖縄の独立をあおる? 沖縄知事が北京を訪れて先祖の墓を参拝」#2023.07.06 # 中央日報/中央日報日本語版

===

===

===

武力衝突だけでなく、そういうシナリオも政府や自衛隊は想定していると思います。

冲方 2014年のロシアのクリミア侵攻のようなものですね。

奥山 そうです。

あの時クリミアには所属の分からない兵力が、ロシア系住民の保護という名目でわっと押し寄せてきて、

プロパガンダによってクリミア地区を独立させてしまった。

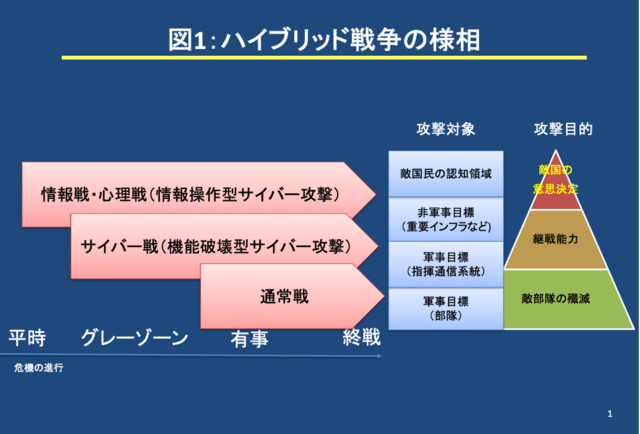

武力と情報を駆使したハイブリッド戦的な危機は、これからも増えていきそうです。

冲方 ではあくまで仮の話ですが、

日本列島にある大小の島が片っ端から奪われていったとすると、日本はどうなりますか。

奥山 想像したくないですが、

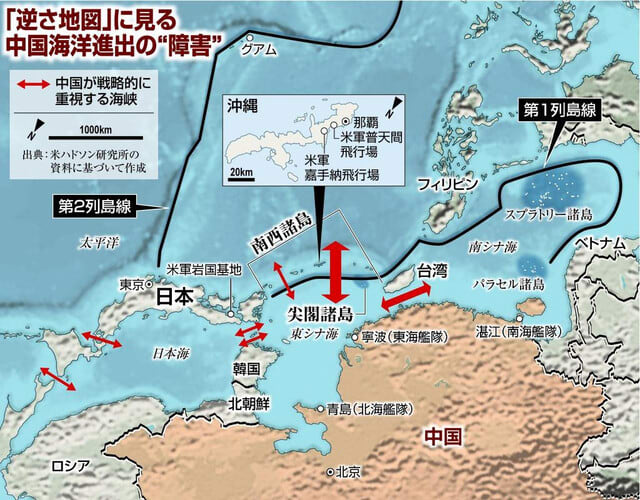

もしそうなったら沖縄本島にはアメリカ軍がいますからね。

無人島や離島を攻撃するというのとはレベルが違う。

本にも書いたとおりアメリカにとって沖縄は地政学的に”完璧な拠点”です。

大海とユーラシア大陸の間に位置して双方に睨みを利かせられるんですから。

ここを奪われるというのは考えにくいし、あるとしたら第三次世界大戦レベルの事態だと思います。

冲方 じゃあ沖縄の米軍基地が移転するというのは、なかなか現実的ではないですね。

奥山 現実的には難しいですね。

地政学的な重要性もそうですが、

米軍には太平洋戦争で多大な犠牲を払って獲得した基地だ、という意識もありますから。

冲方 仮に沖縄を侵略されたら大変なことになる。

私たちは南に大きな導火線を抱えているんですね。

奥山 そうです。

今の話は主に中国を想定しての話ですが、ロシアが北海道に上陸してくる、というシナリオはおそらく現実的ではありません。

陸上自衛隊はそういうシナリオで演習をすることもありますが、戦略的には考えにくいですね。

■日本と軍事同盟

冲方 軍事同盟についても教えてください。

先の参議院選挙の結果、憲法改正の可能性が大きくなりましたけど、自衛隊を軍隊と明記することのメリットは、軍事同盟が結べるようになることじゃないかと思うんです。

奥山 それは鋭い見方ですね。

戦略論において一番重要なのは同盟なんです。

僕が留学していたイギリスって、アメリカとの独立戦争以降、ほとんど戦争に負けていないんですよ。

なぜかというと毎回絶妙な相手と同盟を組んでいる。

仲間作りが上手いんです。

じゃあ、

影響力を増している今の中国に仲間が多いかといえば、決して多くはない。

カンボジアと北朝鮮くらいでしょうか。

ロシアとはそこまで利害が一致しているわけじゃないですし。

冲方 そう考えるとアメリカは各国と軍事同盟を結んでいて、

世界中の港を使えるシステムを確立している。

一枚上手ですね。

万が一、アメリカが国内政治の混乱によって機能不全に陥ったら、世界が大混乱になるでしょうね。

奥山 今、アメリカ国内の分断は思った以上に深刻ですからね。

最悪、内戦状態に陥ってもおかしくないくらいピリピリした状況が続いています。

冲方 そうなると日本は日本で、

どこかと軍事同盟を結んでおいた方が安心だと思うんです。

アメリカ以外なら、日本はどこと組むべきだとお考えですか。

奥山 東南アジア諸国との連携も大事ですが、

たとえばオーストラリアは外せません。ファイブアイズ(イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの5カ国による機密情報共有の枠組み)の一国ですし、

中国の海洋進出に危機感を募らせていますから、

連携を強化していくのは必然だと思いますし、

実際にその方向に動いていますね。

■作家のイマジネーションが未来を示す

冲方 これからの地政学では宇宙空間も重要になるんじゃないですか。

各国で宇宙軍を置く流れができていますし。

奥山 アメリカはシーパワーの延長で、政府主導で開発していこうという考えだと思います。

イーロン・マスクの宇宙開発事業にしても、アメリカ政府がかなりバックアップしているんですよ。

ただ宇宙はそこまで移動の自由がありませんし、他国からも行動が丸見えですから、海と同じように自由になるわけではありません。

宇宙空間に武器を置いてはいけないというルールになっていますしね。

冲方 ゆくゆくは軍事的な覇権争いの場になりそうですよね。

奥山 そうですね。

ちょっと話はずれますが、先日うちの子に買い与えた『ドラえもん』を何気なく読んでいたら、自家用人工衛星という道具が出てきて、驚いたんです。

小さな衛星が飛び回っていて、のび太がボタンを押すとプラスチックのかたまりを発射する。

作家さんの想像力ってすごいなと感心しました。

冲方 衛星兵器はSFでは割とポピュラーなアイデアなんですよ。

奥山 そうなんですか。

アメリカ陸軍には未来予測を専門におこなう部署があるんですが、その部署が最近、テキサス州のオースティンという都市に移転したんですよ。

オースティンには近年、これまでシリコンバレーにいたIT系の技術者たちが、税金の安さからどんどん移住してきていて、米軍はそういう最先端のギークと呼ばれるオタク系の人にも、協力を仰いでいるようです。

冲方 僕も日本の大手メーカーの会議に呼ばれることがあるんですが、

「自由に発言してください」といわれたとおり自由に発言したら、

二度と呼ばれなくなっちゃって(笑)。

奥山 それは頭が固いですね。

スマートスピーカーの「アレクサ」の源流だって、SFの『スター・トレック』だといいますし。

作家さんのビジョンが政治家や企業に影響を与えて、

未来を作ることもあると思います。

それは私たち学者にはできない領分なので、

冲方さんにもどんどん発信していただきたいと思いますよ。

冲方 世界情勢を見渡すと悪い未来予測しか浮かばないのが困りものですが……(苦笑)、

作家としてできることをしていこうと思います。

今日はありがとうございました。

奥山 こちらこそ、とても楽しかったです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます