イスラエル

とイラン

の交戦や、米国によるイラン攻撃により緊迫した中東情勢はやや落ち着きを取り戻している。

停戦に希望も見えているが、先行きをどう見通せばよいか。

①まずカギを握るのは米国だ。

米国のスタンスははっきりしている。ウクライナには直接介入しないが、イスラエルのためには直接介入する。

ウクライナは利害関係のない第三国である一方、米国内では多数のイスラエル人が要職を占めており、切っても切れない関係だからだ。

➁加えて、ウクライナ

と戦っているロシア

は核保有国であるが、

イスラエルの相手であるイランは核を持っていないことが理由だ。

米国は、これまでも核保有国に直接介入したことはない。

ただし、核を持っていない国には徹底的に介入することが多い。

となると、ウクライナとロシアの紛争は続き、イスラエルとイランは小競り合いはあっても本格的な紛争になりにくいと読める。

停戦となると一筋縄でいかないが、米国がいざとなったら介入するという圧力が抑止力になるだろう。

トランプ米大統領は、

北大西洋条約機構(NATO)諸国の防衛費をGDP比5%に引き上げることを取り付けたので、今後ウクライナ紛争に間接的に関わることも少なくなる。

イランにとって米国の直接介入が本格的になることを意味しており、これもイランの自重につながる。

ただし、偶発的な衝突はあり得るので、ホルムズ海峡閉鎖でなくても、ペルシャ湾に一時的な緊張が生まれる可能性は残されている。

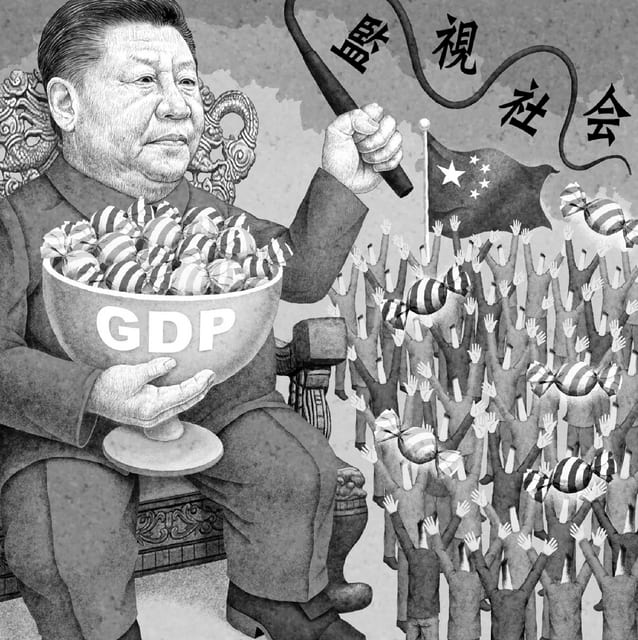

もう一つの要素は中国だ。

今のところ、本コラムでも紹介したように中国は

「熟柿戦略」で、米国を当面刺激しないようだ。

米国は二正面作戦は採りにくいので、もし戦力を集中するなら中東となって、これもイランには不利に働く。

こうした事情もあり、実はイランの裏側にいる中国は、今回の米国による直接介入の際、表立った批判を控えた。

ロシアもウクライナとの戦いに力を注がなければいけないので、音沙汰なしだ。

ロシアもウクライナとの戦いに力を注がなければいけないので、音沙汰なしだ。

となると、イラン単独で米国の直接介入に対抗する軍事力はないので、ますますイランが反撃するチャンスはなくなる。

これは、リアルな力による平和であるが、まさに中東で起きている。

たかはし・よういち=嘉悦大教授)

![月刊北國アクタス 2025年 07月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51PJAlKMe4L._SL160_.jpg)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます