「壇上伽藍」から次にやってきたのは、「中門」前の道を少し入った所にある「宝亀院 (ほうきいん)」。

毎年1度、弘法大師に衣をお供えする「御衣替え」の儀式。

その「衣」をこのお寺にある井戸水で染めていることから、「御衣寺」とも呼ばれています。

ここもテレビで紹介されてたんだけど、ガラーンとしていて誰もいない。(笑)

ちなみに奥之院にある燈籠堂では、取り替えられた弘法大師の衣を細かく切り、

「御衣切れ」として販売しているんだけど、これが高野山の最強パワーアイテムらしい。

そしてその衣の縦糸と横糸を1本ずつ取り、この寺の井戸水に入れて

「南無大師遍照金剛」と七回唱えながらかき混ぜて飲み干すと、さらにご利益があるそう。

なんだか大変な作業ですが(笑)、面白そうだったのでやってみようと思っていたら、

テレビの影響か、すでに「御衣切れ」が売り切れ。(^^;

仕方がないので、井戸水だけでも飲んでいこう!と中へ。

てっきり井戸からセッセと汲むんだと思っていたら、水は蛇口から出るみたい。

なんだー、雰囲気ないなぁ。(←そういう問題か?)

置いてある柄杓で水を受け「南無大師遍照金剛」と唱えて、いただきまーす。

この水は「不老長寿の霊水」と呼ばれているそうなので、若返りに期待だっ!

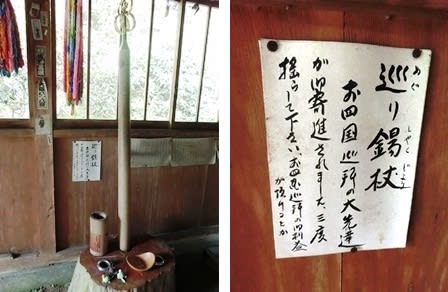

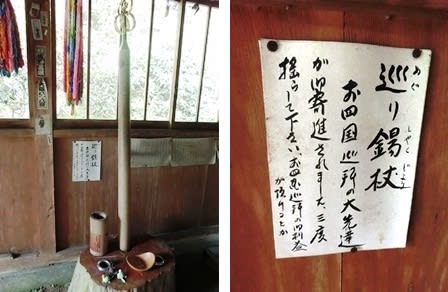

こちらは同じ建物内にあった「巡り錫杖 (めぐりしゃくじょう)」。

四国八十八ヶ所巡礼の大先達から寄進されたもので、

三度揺らすと四国八十八ヶ所巡礼と同じご利益があるそう。

ってことは、奥之院のと合わせて私は2回も「四国八十八ヶ所」を周ったことになる!?(笑)

お水もいただいたことだし、次の場所に向かおうとお堂を出たところで…、

なんと急に大雨がっ! Σ( ̄□ ̄;)

高野山は天気が変わりやすく降水量も多いと聞いていたので、傘は一応持ってきてたんだけど、

あまりの大雨&空が明るくてすぐ止みそうだったので、お堂の片隅にある場所で

「こうやくん」(右下)と一緒に雨宿りさせてもらうコトに。

思った通り10分ホドで止んだんだけど、ちょうどいい場所があって助かりましたっ。

そろそろお昼の時間なので、どこかでランチでも食べようかと、

さっき見学した「壇上伽藍」を通り抜けて、メインロードへ。

その時そういえば「金堂」の中に入っていないと思い出し、最後に見学しておきました。

これにて観光は終了。

このあたりは観光スポットが狭い範囲に密集しているので、のんびり歩きながら見て周るのに、

ぢょうどいい距離でした。

毎年1度、弘法大師に衣をお供えする「御衣替え」の儀式。

その「衣」をこのお寺にある井戸水で染めていることから、「御衣寺」とも呼ばれています。

ここもテレビで紹介されてたんだけど、ガラーンとしていて誰もいない。(笑)

ちなみに奥之院にある燈籠堂では、取り替えられた弘法大師の衣を細かく切り、

「御衣切れ」として販売しているんだけど、これが高野山の最強パワーアイテムらしい。

そしてその衣の縦糸と横糸を1本ずつ取り、この寺の井戸水に入れて

「南無大師遍照金剛」と七回唱えながらかき混ぜて飲み干すと、さらにご利益があるそう。

なんだか大変な作業ですが(笑)、面白そうだったのでやってみようと思っていたら、

テレビの影響か、すでに「御衣切れ」が売り切れ。(^^;

仕方がないので、井戸水だけでも飲んでいこう!と中へ。

てっきり井戸からセッセと汲むんだと思っていたら、水は蛇口から出るみたい。

なんだー、雰囲気ないなぁ。(←そういう問題か?)

置いてある柄杓で水を受け「南無大師遍照金剛」と唱えて、いただきまーす。

この水は「不老長寿の霊水」と呼ばれているそうなので、若返りに期待だっ!

こちらは同じ建物内にあった「巡り錫杖 (めぐりしゃくじょう)」。

四国八十八ヶ所巡礼の大先達から寄進されたもので、

三度揺らすと四国八十八ヶ所巡礼と同じご利益があるそう。

ってことは、奥之院のと合わせて私は2回も「四国八十八ヶ所」を周ったことになる!?(笑)

お水もいただいたことだし、次の場所に向かおうとお堂を出たところで…、

なんと急に大雨がっ! Σ( ̄□ ̄;)

高野山は天気が変わりやすく降水量も多いと聞いていたので、傘は一応持ってきてたんだけど、

あまりの大雨&空が明るくてすぐ止みそうだったので、お堂の片隅にある場所で

「こうやくん」(右下)と一緒に雨宿りさせてもらうコトに。

思った通り10分ホドで止んだんだけど、ちょうどいい場所があって助かりましたっ。

そろそろお昼の時間なので、どこかでランチでも食べようかと、

さっき見学した「壇上伽藍」を通り抜けて、メインロードへ。

その時そういえば「金堂」の中に入っていないと思い出し、最後に見学しておきました。

これにて観光は終了。

このあたりは観光スポットが狭い範囲に密集しているので、のんびり歩きながら見て周るのに、

ぢょうどいい距離でした。