トラップ一家の足跡

トラップ一家は実在の人物で、1880年にゲオルク・フォン・トラップはオーストリアに生まれる。1905年にはマリア・オーガスタ・クチェラがオーストリア、ウィーンに生まれる。生まれて直ぐに母を亡くしたマリアは父の手で親戚に預けられるが、その父も9歳の時に失う。やがて預けられていた親戚との関係が悪くなり彼女は家を出て全寮制の学校に入る。元々音楽好きだった彼女は、青年達のグループに入りオーストリア民謡を習い、音楽を聴く目的の為にカトリック教会のミサに預かっていたのだが、キリスト教にひかれる様になり、信仰を極めたい事からザルツブルグにある女子ベネディクト協会のノンベルク修道院に志願者として入ったのだが、修道院の暮らしに馴染めず体調を崩してしまう。1926年、その事から院長の進めで修道院を離れ、娘の家庭教師を探していたトラップ家に住み込みで働くことになった。母をなくした七人(二男五女)の子供達がいたのだが、音楽好きの子供達とは心を通わせる様になり、ハイキング、サイクリングやバレーボール、ダンス等子供達との楽しめる様な事やその様に過ごす時間も多くなる。やがて父親のゲオルクとも心通わせる様になり、1927年11月27日ノンベルク修道院で結婚式を挙げる。その後、ゲオルクとマリアとの間にも一男二女が生まれトラップ一家は12人の大家族になる。

マリアは1930年初頭にファミリー合唱団を設立しますが、1933年のオーストリアを襲った金融恐慌によりトラップ一家は破産をする。その頃子供達に歌を指導していたのはフランツ・ヴァスナー神父であり、1935年のザルツブルグ音楽祭にひょんな事から参加する事になり、ヴァスナー神父が指揮で兄弟、姉妹、母親で歌った処、優勝してしまいます。その後この一家の合唱団は人気ものとなり、ヨーロッパを回り「トラップ室内聖歌隊」と言う名でコンサートをおこなえる様になり、やがて彼らは1938年にナチス・ドイツがオーストリアを併合するとトラップ一家とヴァスナー神父はオーストリアを離れる決意をし、汽車を乗り継ぎ、スイス、フランス、イギリスと渡り、サウサンプトンの港からアメリカへ向かった。そして、アメリカでのビザが切れると再びヨーロッパに戻りコンサート活動をし1939年十月、二度目のアメリカ・ニューヨークにやって来た。

1940年には、大手プロダクションが一家のプロデュースをする事になり、その頃「トラップ室内聖歌隊」から「トラップ・ファミリー合唱団」と名前も改め、曲目も「聖歌」を減らし「フォークソング」を中心に改め、アメリカを回る様になると再び評判を呼ぶ様になる。1942年にはヴァーモント州ストーに移り、農場を買い又、スキー客相手のロッジの経営を始める。1943 トラップファミリーの男子2人が米軍入隊。(終戦後に2人が戻るまで、女声合唱団として活動)1947年 戦後、「トラップファミリー・オーストリア救援隊」を立ち上げるも同年、夫ゲオルクが亡くなる。1948年、トラップ一家、米市民権を取得。1949年にマリアは「トラップ・ファミリー合唱団物語」(サウンド・オブ・ミュージック)を出版し、1955年にも「トラップ一家の物語」等次々と出し、56年にトラップファミリー合唱団は最後のツアー旅行に出る。又、同年には、ドイツの映画会社がマリアの著作と映画化との関連権利を9000ドルで買い取り、この時収入を必要としていたマリアは全てを売り払ってしまった為に、以後の莫大な収入の恩恵には一家は、あずかる事が出来なかったのである。よって、西ドイツで、一家の活躍を描いた、「菩提樹」が製作される。映画は好評を博して1958年にはオーストリア出国後の一家の活躍を描いた「続・菩提樹」が作られる。

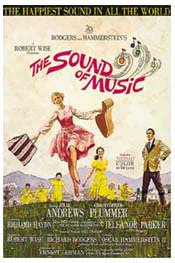

それらを知るアメリカのプロダクションがその権利を買い、演出家のヴィンセント・ドナヒューと女優のメリー・マーティンは「菩提樹」のミュージカル化を企画して、「太平洋」、「王様と私」のヒット・メーカー、リチャード・ロジャースとオスカー・ハマースタィン二世に作詞と作曲を依頼する。ロジャースとハマースタインのコンビによる9本目のミュージカルは、1959年の11月にメリー・マーティン主演で開幕し1963年の6月までに1443回もの公演を記録したロングラン・ヒットとなる。又、ハマースタインが60年に亡くなり、この作品が二人の最後の作品となる。しかし、あまりにも現実とかけ離れた物語と父親ゲオルクの人物像に一家は衝撃をうけるが、作品は新たな方向へと展開が進められていった。過去に「オクラホマ!」(55)、「回転木馬」(55)、「王様と私」(56)、「南太平洋」(58)の4本のロジャースとハマースタインのミュージカルを映画化してきた20世紀フォックス社が映画化に興味を示して、60年に映画化権を獲得。「王様と私」の脚本を手掛けたアーネスト・レーマンに映画用の脚本執筆を依頼する。この時もマリアは脚本家に夫ゲオルクの書き方を改める様に頼んだのだが、聞き入れてもらえなかった。

映画が公開されると観客から絶大な支持を得て、その年最大のヒットを記録しただけでなく、アメリカの興行収入記録を塗り替える記録的な大ヒットとなる。1966年、第38回アカデミー賞では10部門で候補に上り、作品賞、監督賞、音響賞、編集賞、編曲賞の5部門を獲得する。又、日本でもアメリカ同様大ヒットする。(日本での初公開時には、ワイズ監督の指示で修道院長たちが歌う「すべての山に登れ」がカットされていた)同年、映画史上最高の興行成績をも記録する事となる。

一方マリアは、数人の子供達とロッジにて客をもてなしながら、各地で講演活動をして、1972年「絶妙な道のり」を出版、1980年ロッジが全焼するも、1983年には新しいロッジを再建する。多くの人々に幸せ感をもたらした映画の原作者は、映画以上の波乱と激動の人生を闘病生活の末1987年3月28日に静かに幕を閉じたのでした。

映画解説

映画化に際しては3曲が削られ、「自信をもって」と「何か良いこと」の2曲が新たに付け加えられるが(下記※印曲)、映画の製作が始まったときハマースタィンは既に亡くなっていたので、ロジャースが作曲とともに作詞も手掛ける。監督には最初ウィリアム・ワイラーが予定されていたが、戦争を舞台背景にしたシリアスなドラマを考えるワイラーと家族愛をテーマにする予定であった製作者側との意向が合わず「ウェスト・サイド物語」(61)でオスカーにまた本作品でも二度のオスカーに輝いたロバート・ワイズが起用される。「エデンの東」のテッド・マーコットが美しいザルツブルグの街並と壮大なアルプスの背景を映し出し、舞台でマリアを演じたメリー・マーティンは当時50歳で、クローズアップが多用される映画でマリアを演じるには無理があるため、新たに若い俳優が起用されることになる。ドリス・デイ、オードリー・へプバーン、デボラ・カーらが候補に上がるが、ワイズ監督がマリア役として真剣に考慮したのは、ジュリーだけでした。すでにブロードウェイの「マイ・フェア・レディ」で実力派女優としての地位を築いており、その歌声は高く評価されていました。後に最優秀主演女優としてオスカーを受賞する「メリー・ポピンズ」(64)も、撮影が終了していましたが、この作品の撮影時は前記「メリー・ポピンズ」の公開前で、撮影当時、映画界ではまだ無名だった28歳のジュリー・アンドリュースが大抜擢される。ちょうど映画版「マイ・フェア・レディ」(64) で舞台の当り役だったイライザ役をオードリー・ヘプバーンに奪われていた時だったので、このニュースを聞いて元気を取り戻しますが、役創りにおいて、かねてからマリアの役を「お気楽修道女」と称し、役柄が「甘すぎる」ことを懸念していましたが、ブロードウェイ版を手直しして「甘さ」をカットするというワイズ監督の言葉で、出演を決意します。撮影中のジュリーは、天候不順によりロケが思うように進まなかったときも、不平を口にすることなく、歌を歌って周りを和ませていました。撮影にも、黙々と取り組んでいたようです。また、子役たちとも早くから打ち解け、実際の温かい人柄が役にもにじみ出る結果となりました。彼女は自分の持ち味を最大に生かして健康で貞淑なマリア像を作りあげ、彼女のとってもかってないキャリアの幕開けであり、あるインタビューの中で「こんなにも多くの人に幸福をもたらした映画に出演した事は名誉である」と語っています。トラップ大佐役には「女優志願」「王になろうとした男」のクリストファー・プラマー当時37歳が起用されるが、舞台俳優として活動していたプラマーは、実はトラップ大佐は厳格である以外にとりたてて特徴がなく、おもしろくない役だと思って嫌がっていた。しかし、ワイズ監督は、この役柄には元々クールで厳格な雰囲気があり、しかもハンサムなプラマーしかいないと考え、何度も説得を繰り返します。プラマーがこの役を引き受けたのは、いずれミュージカルの舞台に立ちたいと考え、そのためのステップとして適切だと思ったからでした。ところが、最終的に彼の歌はビル・リーによって吹き替えが決定し、それを知ったプラマーは激怒して撮影途中で降りると言い出し、周囲を慌てさせます。トラップ大佐役に他に候補にあがったのは、ショーン・コネリー、リチャード・バートン、ユル・ブリナーなどです。トラップ大佐の7人の子供たちは、作品からは信じられない事ではあるが、以上の様に全員オーディションで選ばれほとんどが演技初体験の素人だったのです。

また、「マイ・フェア・レディ」でオードリー・ヘプバーンの、「王様と私」でデボラ・カーの歌声を吹き替えたマーニ・ニクソンがシスター・ソフィア役で唯一の映画出演を果たしている。

主要曲

1. サウンド・オブ・ミュージック The Sound of Music ザルツカンマーグート(シャーフベルグ山)の空撮、冒頭マリアが、自然のゆたかさを歌う。

2. マリア Maria 結婚式の場面、マリアとトラップ大佐の結婚式のシーンを撮った教会は、ザルツカンマーグートのモント湖畔にあるバロック様式の彫刻で見事なシュティフト・プファール教会で撮られたものです。

3. 自信を持って I Have Confidence を歌いながらマリアが石畳を降りるシーンの撮影中、物語の主人公マリア・フォン・トラップ夫人本人が撮影を見学にやってきた。そこで、急遽、彼女がエキストラとして、一瞬だけ画面を横切るシーンが追加された。(※映画の為に追加された曲)

4. もうすぐ17才 Sixteen Going on Seventeen リーズルとロルフ、二度目はリーズルとマリア 恋を語り合うシーン。

5. 私のお気に入り My Favorite Things 雷を怖がる子供達をマリアが励ますシーン

6. ド・レ・ミの歌 Do-Re-Mi「ドレミの歌」は高原のピクニックシーンから始まりますが、このシーンはドイツ領の隣町、バイエルン州の東南端、ベルヒテスガーデン(背景には美しい湖ケーニヒゼー)で撮影されました。同地では、エンディングの山越えのシーンもこの近郊でおこなわれ、視覚効果の為なのか、実際とは逆にドイツに向かって家族は歩いていたのである。実際、一家は、サルツブルクから汽車でいったんチロルへ行き、そこからイタリアを経てスイスへ逃れたのであった。又、皮肉にもナチス総統、ヒトラーの別荘がこの景勝地にあり、愛人エヴァ・ブラウンと人として戻れた場所でも有り、どの様な人間でも心安らぐ所である事は映画を見られた人ならば、お分かり頂ける事でしょう。

7. ひとりぼっちの山羊飼い The Lonely Goatherd 子供達が人形劇をするシーンでの歌。

8. エーデルワイス Edelweiss オーストリアを称える歌からオーストリアの国家、民謡のように思われている又、日本の教科書にも採用される。

9. さようなら、ごきげんよう So Long, Farewell パーティで子供達が大人へ寝就の挨拶をするシーン。

10. すべての山に登れ Climb Ev'ry Mountain トラップ大佐を忘れ、トラップ家の為に離れ、帰って来たマリアを修道院長が励ますシーン。

11. 何かよいこと Something Good (※映画の為に追加された曲)マリアとトラップ大佐が互いに愛を告白したシーンに歌いだす。

※「黄色い塀の道」を踊り歌いながらトラップ大佐の家の門で呟くシーンでの家はフローンブルク宮殿、ただ門の前のみのシーンにつかわれた。

※ドレミの階段があるのはミラベル庭園。

※「サウンド・オブ・ミュージック」の詩へ

セリフを入れます………

Maria:Let's see if I can make it easy.

「もっと簡単にできないかしら」

Maria:Now children, do-re-mi-fa-so and so on are only the tools we use to build a song.

「ねえ、みんな、ドレミは歌を歌うためのただの道具なの」

Once you have these notes in your heads, you can sing a million different tunes by mixing them up. Like this.

「このドレミの音符を覚えていれば、音符を組み合わせて、いろんな歌がいっぱい歌えるのよ、こんなふうにね」

・・・・・・・・

Maria:Good!「上手よ」

Brigitta:But it doesn't mean anything.

「でも、何だか味気ないわ」

Maria:So we put in words. One word for every note. Like this.

「じゃあ、言葉にしてみましょうよ。一つの音符に一つづつ言葉をつけるの。こんなふうにね」

Doe, a deer, a female deer Doe(雌の動物)は鹿、つまり、雌鹿さん

Ray, a drop of golden sun Ray(光線)は、太陽が降り注ぐ「光」のRay

Me, a name I call myself Me(私)は,私が「自分」を呼ぶときに使うMe

Far, a long, long way to run Far(遠い)は,「遠く」へ走り出す時のFar

Sew, a needle pulling thread Sew(縫う)は、針で糸を「縫い付ける」のSew

La, a note to follow sew Laは、Sewの次にくる音

Tea, a drink with jam and bread Tea(お茶)は、ジャムを塗ったパンと一緒に頂く「紅茶」

That will bring us back to Do そしてDoの音に戻る

Do Re Mi Fa So La Ti Do Do Ti La So Fa Mi Re

Do Mi Mi Mi So So Re Fa Fa La Ti Ti

So-do-la-fa-mi-do-re

So-do-la-ti-do-re-do!

When you know the notes to sing ドレミを覚えれば

You can sing most anything なんでも歌えるようになるよ

ストーリー 「トラップ・ファミリー合唱団物語」前編に基ずくミュージカル(注記:おおまか、ではありますが全編に渡り記載)

1965年度 アメリカ ミュージカル映画

·監督・製作 ...... ロバート・ワイズ

·製 作 ...... ソウル・チャップリン

·作曲、追加作詞 ...... リチャード・ロージャース

·作 詞 ...... オスカー・ハマースタインII

·音楽監督・編曲・指揮 ...... アーウィン・コスタル

·脚 色 ...... アーネスト・リーマン

·撮 影 ...... テッド・マッコード, A.S.C.

·プロダクション・デザイン ...... ボリス・レヴィン

·振り付け ...... マーク・ブロー

ディー・ディー・ウッド

·衣装デザイン ...... ドロシー・ジェンキンス

·編 集 ...... ウィリアム・レイノルズ, A.C.E.

·ジュリー・アンドリュース ...... マリア

·クリストファー・プラマー ...... フォン・トラップ大佐

·ペギー・ウッド ...... 修道院長

·シャーミアン・カー ...... リーズル

·ニコラス・ハモンド ...... フリードリッヒ

·ヘザー・メンジース ...... ルイーザ

·アンジェラ・カートライト ...... ブリギッタ

·デビー・ターナー ...... マルタ

·キム・カラス ...... グレーテル

·ダニエル・トゥルヒット ...... ロルフ

·エレノア・パーカー ...... 男爵夫人

·リチャード・ヘイドン ...... マックス・デトワイラー

·アンナ・リー ...... 尼僧マルガレッタ

·ポーシャ・ネルソン ...... 尼僧ベルテ

·マーニ・ニクソン ...... 尼僧ソフィア

·エヴァドゥン・ベイカー ...... 尼僧ベルニス

·ベン・ライト ...... ゼラー

·ジル・スチュアート ...... フランツ

オーストリア・ザルツブルグ第二次世界大戦前夜。明朗快活な彼女にとって、修道院の厳しい規則は窮屈でしたが、それも神との約束を守る為と思えば楽しいものでもあり、いつも修道院を抜け出しては近くの山で歌っていた。そんな彼女に修道院長はもっと世間を勉強させようと、数年前に妻を亡くし男手一つで7人の子供達を育てているゲオルク=フォン=トラップ(オーストリア海軍退役大佐)の家庭教師として派遣される事を聞かされます。

子供達の学習の世話をしてくれる家庭教師が居つかない事から厳格な父親ではあるが、子供達は快活そのもので、早速、マリアのポケットの蛙を入れ歓迎する。なんとかトラップ・ファミリーと仲良くしようと努力するマリアではあるが、育った環境も違う彼女にとっては始めての経験であった。

ある日、大佐に電報が届き、翌日から大佐はウィーンに出かける事になる。又、長女のリーズルは電報を届ける兵士のロルフと恋仲なのであり、その日もロルフに会いに出かけたのだが、締め出されて家に入れないところマリアの部屋から家に戻れたのでした。雷鳴が響き、雷を恐れる子供達はマリアの部屋に集まり、そんな子供達にマリアは歌を歌ってやり、子供達の心も開けてきたのだが、就寝時間を守らなかった事でトラップ大佐にたしなめられる。

長く歌の無い家である事に気づき、街や山に連れて行き歌を教え、歌う事から明るさを導き、子供たちに信頼されるマリア。そんなある日、川遊びを子供達としているところへ、婚約者のエルザ男爵未亡人と友人マックス・デトワイラーを連れて戻ってきた大佐は、マリアが子供達に作って着せた服を見て、その子供たちの変りように驚き激怒し、マリアを責めたが、子供達が夫人を歌で迎え、子供たちの美しいコーラスを聞いた時、心ならずも忘れていた音楽を愛した昔を思い出し、妻の死以来凍っていた心を溶かせ、マリアに非を詫び「あなたはこの家に歌を甦らせてくれた」と感謝するのだった。

マリアと子供達は、未亡人とマックスを歓迎する会を開く。その歌の素晴らしさにマックスは合唱団として推薦するが、大佐は一蹴する。

大佐邸のパーティーで大佐と踊るマリア、目が合えば心が揺らぎそれ以上は踊れないでいるマリア、マックスはマリアを食事に出席する事を大佐に提案し大佐も自らの複雑な気持ちからも了承する。

支度の為に下がったマリアに未亡人は「大佐の気持ちがマリアにあるのではないか」と伝える。大佐の愛の重みからも、又トラップ家の為にも、自分がこれ以上この家に留まってはいけないと思い、置手紙を残し、修道院に逃げ帰るのでした。

突然のマリアとの別れ、慕う気持ちと寂しさから修道院にマリアを訪ねるが、会えないで帰るの子供達であった。そんなマリアに修道院長は、勇気を持ってトラップ大佐の真意を確かめるように言った。「全ての山に登り、夢をつかむのです」そんな言葉に励まされ、再び大佐の邸宅に戻る事に。そして不在を叱られている子供達にマリアの歌声が聞こえる。

戻ったマリアに待っていたのは、大佐の婚約であり、子供達の前では悲しさを出せないマリアであった。未亡人と話し合う中で、大佐自身も夫人との考えの違いや、それよりも増してマリアへの本当の愛に気づき、未亡人に婚約の解消を告げるでした。

二人は子供達や修道院の修道女達にも祝福され結婚式を挙げる。又ザルツブルグの音楽祭の出場も決まるのでした。

新婚旅行に出かける間に、ナチスがザルツブルグにも進駐して来る事を知り、二人は急いで帰るのだが、反ナチスの大佐には出頭命令が来る。トラップ大佐にはそんな気は全くなく、亡命を決意し行動に移そうとした時、執事フランツの密告から、ナチスの官史が来たのである。しかし、もとからその日は音楽祭に出場をする日であった為、それを外出の口実に使い、コンクールに出る「エーデルワイス」は会場全体の大合唱になり、優勝するのだが、その表彰式の隙をついて逃げ出し、家族は修道院に身を隠すがナチスは修道院にも捜査に来たのである。その中に、あのロルフが居たのであった。ロルフに大佐と長女が声をかけるが、以前のロルフではなく、通報される事になる。裏口から車で逃げる家族、それを知ったナチスは追いかけ、車に乗るがエンジンがかからない。

修道女達が、部品を外していたのであった。自分達の幸せを護る為にも、自由を求めてスイスからの山の国境越えを目指し行くのであった。

第二次世界大戦下のオーストリアを舞台にしたミュージカルではあるが、姿を現さないで戦争の脅威を柔らかく演出し、実際のトラップ一家から出演者に至るまで、何らかの形で映画作りに関わった人たちすべての人の愛や豊かな気持ち、信念、家族の絆が、言葉ではなくて心の深いところで感じられ、美しく素晴らしい映像とそれにも負けないジュリー・アンドリュースの透き通る様に響く歌声とサウンドにより浸透させ、どの様な時代においても負けない勇気と心の結びつきを尽きる事なく、乗せ運んでくれる、今尚、活き続ける不朽の名作と思います。

トラップ一家は実在の人物で、1880年にゲオルク・フォン・トラップはオーストリアに生まれる。1905年にはマリア・オーガスタ・クチェラがオーストリア、ウィーンに生まれる。生まれて直ぐに母を亡くしたマリアは父の手で親戚に預けられるが、その父も9歳の時に失う。やがて預けられていた親戚との関係が悪くなり彼女は家を出て全寮制の学校に入る。元々音楽好きだった彼女は、青年達のグループに入りオーストリア民謡を習い、音楽を聴く目的の為にカトリック教会のミサに預かっていたのだが、キリスト教にひかれる様になり、信仰を極めたい事からザルツブルグにある女子ベネディクト協会のノンベルク修道院に志願者として入ったのだが、修道院の暮らしに馴染めず体調を崩してしまう。1926年、その事から院長の進めで修道院を離れ、娘の家庭教師を探していたトラップ家に住み込みで働くことになった。母をなくした七人(二男五女)の子供達がいたのだが、音楽好きの子供達とは心を通わせる様になり、ハイキング、サイクリングやバレーボール、ダンス等子供達との楽しめる様な事やその様に過ごす時間も多くなる。やがて父親のゲオルクとも心通わせる様になり、1927年11月27日ノンベルク修道院で結婚式を挙げる。その後、ゲオルクとマリアとの間にも一男二女が生まれトラップ一家は12人の大家族になる。

マリアは1930年初頭にファミリー合唱団を設立しますが、1933年のオーストリアを襲った金融恐慌によりトラップ一家は破産をする。その頃子供達に歌を指導していたのはフランツ・ヴァスナー神父であり、1935年のザルツブルグ音楽祭にひょんな事から参加する事になり、ヴァスナー神父が指揮で兄弟、姉妹、母親で歌った処、優勝してしまいます。その後この一家の合唱団は人気ものとなり、ヨーロッパを回り「トラップ室内聖歌隊」と言う名でコンサートをおこなえる様になり、やがて彼らは1938年にナチス・ドイツがオーストリアを併合するとトラップ一家とヴァスナー神父はオーストリアを離れる決意をし、汽車を乗り継ぎ、スイス、フランス、イギリスと渡り、サウサンプトンの港からアメリカへ向かった。そして、アメリカでのビザが切れると再びヨーロッパに戻りコンサート活動をし1939年十月、二度目のアメリカ・ニューヨークにやって来た。

1940年には、大手プロダクションが一家のプロデュースをする事になり、その頃「トラップ室内聖歌隊」から「トラップ・ファミリー合唱団」と名前も改め、曲目も「聖歌」を減らし「フォークソング」を中心に改め、アメリカを回る様になると再び評判を呼ぶ様になる。1942年にはヴァーモント州ストーに移り、農場を買い又、スキー客相手のロッジの経営を始める。1943 トラップファミリーの男子2人が米軍入隊。(終戦後に2人が戻るまで、女声合唱団として活動)1947年 戦後、「トラップファミリー・オーストリア救援隊」を立ち上げるも同年、夫ゲオルクが亡くなる。1948年、トラップ一家、米市民権を取得。1949年にマリアは「トラップ・ファミリー合唱団物語」(サウンド・オブ・ミュージック)を出版し、1955年にも「トラップ一家の物語」等次々と出し、56年にトラップファミリー合唱団は最後のツアー旅行に出る。又、同年には、ドイツの映画会社がマリアの著作と映画化との関連権利を9000ドルで買い取り、この時収入を必要としていたマリアは全てを売り払ってしまった為に、以後の莫大な収入の恩恵には一家は、あずかる事が出来なかったのである。よって、西ドイツで、一家の活躍を描いた、「菩提樹」が製作される。映画は好評を博して1958年にはオーストリア出国後の一家の活躍を描いた「続・菩提樹」が作られる。

それらを知るアメリカのプロダクションがその権利を買い、演出家のヴィンセント・ドナヒューと女優のメリー・マーティンは「菩提樹」のミュージカル化を企画して、「太平洋」、「王様と私」のヒット・メーカー、リチャード・ロジャースとオスカー・ハマースタィン二世に作詞と作曲を依頼する。ロジャースとハマースタインのコンビによる9本目のミュージカルは、1959年の11月にメリー・マーティン主演で開幕し1963年の6月までに1443回もの公演を記録したロングラン・ヒットとなる。又、ハマースタインが60年に亡くなり、この作品が二人の最後の作品となる。しかし、あまりにも現実とかけ離れた物語と父親ゲオルクの人物像に一家は衝撃をうけるが、作品は新たな方向へと展開が進められていった。過去に「オクラホマ!」(55)、「回転木馬」(55)、「王様と私」(56)、「南太平洋」(58)の4本のロジャースとハマースタインのミュージカルを映画化してきた20世紀フォックス社が映画化に興味を示して、60年に映画化権を獲得。「王様と私」の脚本を手掛けたアーネスト・レーマンに映画用の脚本執筆を依頼する。この時もマリアは脚本家に夫ゲオルクの書き方を改める様に頼んだのだが、聞き入れてもらえなかった。

映画が公開されると観客から絶大な支持を得て、その年最大のヒットを記録しただけでなく、アメリカの興行収入記録を塗り替える記録的な大ヒットとなる。1966年、第38回アカデミー賞では10部門で候補に上り、作品賞、監督賞、音響賞、編集賞、編曲賞の5部門を獲得する。又、日本でもアメリカ同様大ヒットする。(日本での初公開時には、ワイズ監督の指示で修道院長たちが歌う「すべての山に登れ」がカットされていた)同年、映画史上最高の興行成績をも記録する事となる。

一方マリアは、数人の子供達とロッジにて客をもてなしながら、各地で講演活動をして、1972年「絶妙な道のり」を出版、1980年ロッジが全焼するも、1983年には新しいロッジを再建する。多くの人々に幸せ感をもたらした映画の原作者は、映画以上の波乱と激動の人生を闘病生活の末1987年3月28日に静かに幕を閉じたのでした。

映画解説

映画化に際しては3曲が削られ、「自信をもって」と「何か良いこと」の2曲が新たに付け加えられるが(下記※印曲)、映画の製作が始まったときハマースタィンは既に亡くなっていたので、ロジャースが作曲とともに作詞も手掛ける。監督には最初ウィリアム・ワイラーが予定されていたが、戦争を舞台背景にしたシリアスなドラマを考えるワイラーと家族愛をテーマにする予定であった製作者側との意向が合わず「ウェスト・サイド物語」(61)でオスカーにまた本作品でも二度のオスカーに輝いたロバート・ワイズが起用される。「エデンの東」のテッド・マーコットが美しいザルツブルグの街並と壮大なアルプスの背景を映し出し、舞台でマリアを演じたメリー・マーティンは当時50歳で、クローズアップが多用される映画でマリアを演じるには無理があるため、新たに若い俳優が起用されることになる。ドリス・デイ、オードリー・へプバーン、デボラ・カーらが候補に上がるが、ワイズ監督がマリア役として真剣に考慮したのは、ジュリーだけでした。すでにブロードウェイの「マイ・フェア・レディ」で実力派女優としての地位を築いており、その歌声は高く評価されていました。後に最優秀主演女優としてオスカーを受賞する「メリー・ポピンズ」(64)も、撮影が終了していましたが、この作品の撮影時は前記「メリー・ポピンズ」の公開前で、撮影当時、映画界ではまだ無名だった28歳のジュリー・アンドリュースが大抜擢される。ちょうど映画版「マイ・フェア・レディ」(64) で舞台の当り役だったイライザ役をオードリー・ヘプバーンに奪われていた時だったので、このニュースを聞いて元気を取り戻しますが、役創りにおいて、かねてからマリアの役を「お気楽修道女」と称し、役柄が「甘すぎる」ことを懸念していましたが、ブロードウェイ版を手直しして「甘さ」をカットするというワイズ監督の言葉で、出演を決意します。撮影中のジュリーは、天候不順によりロケが思うように進まなかったときも、不平を口にすることなく、歌を歌って周りを和ませていました。撮影にも、黙々と取り組んでいたようです。また、子役たちとも早くから打ち解け、実際の温かい人柄が役にもにじみ出る結果となりました。彼女は自分の持ち味を最大に生かして健康で貞淑なマリア像を作りあげ、彼女のとってもかってないキャリアの幕開けであり、あるインタビューの中で「こんなにも多くの人に幸福をもたらした映画に出演した事は名誉である」と語っています。トラップ大佐役には「女優志願」「王になろうとした男」のクリストファー・プラマー当時37歳が起用されるが、舞台俳優として活動していたプラマーは、実はトラップ大佐は厳格である以外にとりたてて特徴がなく、おもしろくない役だと思って嫌がっていた。しかし、ワイズ監督は、この役柄には元々クールで厳格な雰囲気があり、しかもハンサムなプラマーしかいないと考え、何度も説得を繰り返します。プラマーがこの役を引き受けたのは、いずれミュージカルの舞台に立ちたいと考え、そのためのステップとして適切だと思ったからでした。ところが、最終的に彼の歌はビル・リーによって吹き替えが決定し、それを知ったプラマーは激怒して撮影途中で降りると言い出し、周囲を慌てさせます。トラップ大佐役に他に候補にあがったのは、ショーン・コネリー、リチャード・バートン、ユル・ブリナーなどです。トラップ大佐の7人の子供たちは、作品からは信じられない事ではあるが、以上の様に全員オーディションで選ばれほとんどが演技初体験の素人だったのです。

また、「マイ・フェア・レディ」でオードリー・ヘプバーンの、「王様と私」でデボラ・カーの歌声を吹き替えたマーニ・ニクソンがシスター・ソフィア役で唯一の映画出演を果たしている。

主要曲

1. サウンド・オブ・ミュージック The Sound of Music ザルツカンマーグート(シャーフベルグ山)の空撮、冒頭マリアが、自然のゆたかさを歌う。

2. マリア Maria 結婚式の場面、マリアとトラップ大佐の結婚式のシーンを撮った教会は、ザルツカンマーグートのモント湖畔にあるバロック様式の彫刻で見事なシュティフト・プファール教会で撮られたものです。

3. 自信を持って I Have Confidence を歌いながらマリアが石畳を降りるシーンの撮影中、物語の主人公マリア・フォン・トラップ夫人本人が撮影を見学にやってきた。そこで、急遽、彼女がエキストラとして、一瞬だけ画面を横切るシーンが追加された。(※映画の為に追加された曲)

4. もうすぐ17才 Sixteen Going on Seventeen リーズルとロルフ、二度目はリーズルとマリア 恋を語り合うシーン。

5. 私のお気に入り My Favorite Things 雷を怖がる子供達をマリアが励ますシーン

6. ド・レ・ミの歌 Do-Re-Mi「ドレミの歌」は高原のピクニックシーンから始まりますが、このシーンはドイツ領の隣町、バイエルン州の東南端、ベルヒテスガーデン(背景には美しい湖ケーニヒゼー)で撮影されました。同地では、エンディングの山越えのシーンもこの近郊でおこなわれ、視覚効果の為なのか、実際とは逆にドイツに向かって家族は歩いていたのである。実際、一家は、サルツブルクから汽車でいったんチロルへ行き、そこからイタリアを経てスイスへ逃れたのであった。又、皮肉にもナチス総統、ヒトラーの別荘がこの景勝地にあり、愛人エヴァ・ブラウンと人として戻れた場所でも有り、どの様な人間でも心安らぐ所である事は映画を見られた人ならば、お分かり頂ける事でしょう。

7. ひとりぼっちの山羊飼い The Lonely Goatherd 子供達が人形劇をするシーンでの歌。

8. エーデルワイス Edelweiss オーストリアを称える歌からオーストリアの国家、民謡のように思われている又、日本の教科書にも採用される。

9. さようなら、ごきげんよう So Long, Farewell パーティで子供達が大人へ寝就の挨拶をするシーン。

10. すべての山に登れ Climb Ev'ry Mountain トラップ大佐を忘れ、トラップ家の為に離れ、帰って来たマリアを修道院長が励ますシーン。

11. 何かよいこと Something Good (※映画の為に追加された曲)マリアとトラップ大佐が互いに愛を告白したシーンに歌いだす。

※「黄色い塀の道」を踊り歌いながらトラップ大佐の家の門で呟くシーンでの家はフローンブルク宮殿、ただ門の前のみのシーンにつかわれた。

※ドレミの階段があるのはミラベル庭園。

※「サウンド・オブ・ミュージック」の詩へ

セリフを入れます………

Maria:Let's see if I can make it easy.

「もっと簡単にできないかしら」

Maria:Now children, do-re-mi-fa-so and so on are only the tools we use to build a song.

「ねえ、みんな、ドレミは歌を歌うためのただの道具なの」

Once you have these notes in your heads, you can sing a million different tunes by mixing them up. Like this.

「このドレミの音符を覚えていれば、音符を組み合わせて、いろんな歌がいっぱい歌えるのよ、こんなふうにね」

・・・・・・・・

Maria:Good!「上手よ」

Brigitta:But it doesn't mean anything.

「でも、何だか味気ないわ」

Maria:So we put in words. One word for every note. Like this.

「じゃあ、言葉にしてみましょうよ。一つの音符に一つづつ言葉をつけるの。こんなふうにね」

Doe, a deer, a female deer Doe(雌の動物)は鹿、つまり、雌鹿さん

Ray, a drop of golden sun Ray(光線)は、太陽が降り注ぐ「光」のRay

Me, a name I call myself Me(私)は,私が「自分」を呼ぶときに使うMe

Far, a long, long way to run Far(遠い)は,「遠く」へ走り出す時のFar

Sew, a needle pulling thread Sew(縫う)は、針で糸を「縫い付ける」のSew

La, a note to follow sew Laは、Sewの次にくる音

Tea, a drink with jam and bread Tea(お茶)は、ジャムを塗ったパンと一緒に頂く「紅茶」

That will bring us back to Do そしてDoの音に戻る

Do Re Mi Fa So La Ti Do Do Ti La So Fa Mi Re

Do Mi Mi Mi So So Re Fa Fa La Ti Ti

So-do-la-fa-mi-do-re

So-do-la-ti-do-re-do!

When you know the notes to sing ドレミを覚えれば

You can sing most anything なんでも歌えるようになるよ

ストーリー 「トラップ・ファミリー合唱団物語」前編に基ずくミュージカル(注記:おおまか、ではありますが全編に渡り記載)

1965年度 アメリカ ミュージカル映画

·監督・製作 ...... ロバート・ワイズ

·製 作 ...... ソウル・チャップリン

·作曲、追加作詞 ...... リチャード・ロージャース

·作 詞 ...... オスカー・ハマースタインII

·音楽監督・編曲・指揮 ...... アーウィン・コスタル

·脚 色 ...... アーネスト・リーマン

·撮 影 ...... テッド・マッコード, A.S.C.

·プロダクション・デザイン ...... ボリス・レヴィン

·振り付け ...... マーク・ブロー

ディー・ディー・ウッド

·衣装デザイン ...... ドロシー・ジェンキンス

·編 集 ...... ウィリアム・レイノルズ, A.C.E.

·ジュリー・アンドリュース ...... マリア

·クリストファー・プラマー ...... フォン・トラップ大佐

·ペギー・ウッド ...... 修道院長

·シャーミアン・カー ...... リーズル

·ニコラス・ハモンド ...... フリードリッヒ

·ヘザー・メンジース ...... ルイーザ

·アンジェラ・カートライト ...... ブリギッタ

·デビー・ターナー ...... マルタ

·キム・カラス ...... グレーテル

·ダニエル・トゥルヒット ...... ロルフ

·エレノア・パーカー ...... 男爵夫人

·リチャード・ヘイドン ...... マックス・デトワイラー

·アンナ・リー ...... 尼僧マルガレッタ

·ポーシャ・ネルソン ...... 尼僧ベルテ

·マーニ・ニクソン ...... 尼僧ソフィア

·エヴァドゥン・ベイカー ...... 尼僧ベルニス

·ベン・ライト ...... ゼラー

·ジル・スチュアート ...... フランツ

オーストリア・ザルツブルグ第二次世界大戦前夜。明朗快活な彼女にとって、修道院の厳しい規則は窮屈でしたが、それも神との約束を守る為と思えば楽しいものでもあり、いつも修道院を抜け出しては近くの山で歌っていた。そんな彼女に修道院長はもっと世間を勉強させようと、数年前に妻を亡くし男手一つで7人の子供達を育てているゲオルク=フォン=トラップ(オーストリア海軍退役大佐)の家庭教師として派遣される事を聞かされます。

子供達の学習の世話をしてくれる家庭教師が居つかない事から厳格な父親ではあるが、子供達は快活そのもので、早速、マリアのポケットの蛙を入れ歓迎する。なんとかトラップ・ファミリーと仲良くしようと努力するマリアではあるが、育った環境も違う彼女にとっては始めての経験であった。

ある日、大佐に電報が届き、翌日から大佐はウィーンに出かける事になる。又、長女のリーズルは電報を届ける兵士のロルフと恋仲なのであり、その日もロルフに会いに出かけたのだが、締め出されて家に入れないところマリアの部屋から家に戻れたのでした。雷鳴が響き、雷を恐れる子供達はマリアの部屋に集まり、そんな子供達にマリアは歌を歌ってやり、子供達の心も開けてきたのだが、就寝時間を守らなかった事でトラップ大佐にたしなめられる。

長く歌の無い家である事に気づき、街や山に連れて行き歌を教え、歌う事から明るさを導き、子供たちに信頼されるマリア。そんなある日、川遊びを子供達としているところへ、婚約者のエルザ男爵未亡人と友人マックス・デトワイラーを連れて戻ってきた大佐は、マリアが子供達に作って着せた服を見て、その子供たちの変りように驚き激怒し、マリアを責めたが、子供達が夫人を歌で迎え、子供たちの美しいコーラスを聞いた時、心ならずも忘れていた音楽を愛した昔を思い出し、妻の死以来凍っていた心を溶かせ、マリアに非を詫び「あなたはこの家に歌を甦らせてくれた」と感謝するのだった。

マリアと子供達は、未亡人とマックスを歓迎する会を開く。その歌の素晴らしさにマックスは合唱団として推薦するが、大佐は一蹴する。

大佐邸のパーティーで大佐と踊るマリア、目が合えば心が揺らぎそれ以上は踊れないでいるマリア、マックスはマリアを食事に出席する事を大佐に提案し大佐も自らの複雑な気持ちからも了承する。

支度の為に下がったマリアに未亡人は「大佐の気持ちがマリアにあるのではないか」と伝える。大佐の愛の重みからも、又トラップ家の為にも、自分がこれ以上この家に留まってはいけないと思い、置手紙を残し、修道院に逃げ帰るのでした。

突然のマリアとの別れ、慕う気持ちと寂しさから修道院にマリアを訪ねるが、会えないで帰るの子供達であった。そんなマリアに修道院長は、勇気を持ってトラップ大佐の真意を確かめるように言った。「全ての山に登り、夢をつかむのです」そんな言葉に励まされ、再び大佐の邸宅に戻る事に。そして不在を叱られている子供達にマリアの歌声が聞こえる。

戻ったマリアに待っていたのは、大佐の婚約であり、子供達の前では悲しさを出せないマリアであった。未亡人と話し合う中で、大佐自身も夫人との考えの違いや、それよりも増してマリアへの本当の愛に気づき、未亡人に婚約の解消を告げるでした。

二人は子供達や修道院の修道女達にも祝福され結婚式を挙げる。又ザルツブルグの音楽祭の出場も決まるのでした。

新婚旅行に出かける間に、ナチスがザルツブルグにも進駐して来る事を知り、二人は急いで帰るのだが、反ナチスの大佐には出頭命令が来る。トラップ大佐にはそんな気は全くなく、亡命を決意し行動に移そうとした時、執事フランツの密告から、ナチスの官史が来たのである。しかし、もとからその日は音楽祭に出場をする日であった為、それを外出の口実に使い、コンクールに出る「エーデルワイス」は会場全体の大合唱になり、優勝するのだが、その表彰式の隙をついて逃げ出し、家族は修道院に身を隠すがナチスは修道院にも捜査に来たのである。その中に、あのロルフが居たのであった。ロルフに大佐と長女が声をかけるが、以前のロルフではなく、通報される事になる。裏口から車で逃げる家族、それを知ったナチスは追いかけ、車に乗るがエンジンがかからない。

修道女達が、部品を外していたのであった。自分達の幸せを護る為にも、自由を求めてスイスからの山の国境越えを目指し行くのであった。

第二次世界大戦下のオーストリアを舞台にしたミュージカルではあるが、姿を現さないで戦争の脅威を柔らかく演出し、実際のトラップ一家から出演者に至るまで、何らかの形で映画作りに関わった人たちすべての人の愛や豊かな気持ち、信念、家族の絆が、言葉ではなくて心の深いところで感じられ、美しく素晴らしい映像とそれにも負けないジュリー・アンドリュースの透き通る様に響く歌声とサウンドにより浸透させ、どの様な時代においても負けない勇気と心の結びつきを尽きる事なく、乗せ運んでくれる、今尚、活き続ける不朽の名作と思います。

この作品に魅了させられロケ地まで

行きました。

若き日の思い出の映画です。

何10回見ても感動します。

不朽の名作ですね。

と云うのは彼女は私が17歳の頃に見た洋画「ヴァレンチノ」でとても印象に残ったからです。男爵夫人役でしたが、相変わらず「美しさにも磨きがかかって…」などと私のブログでもベタ褒めした覚えがありますよ。

で、若きJ・アンドリュースを見つけたときは、これは「新発見」と思いましたね。

「ドレミ…」や「エーデル…}など、お馴染みの歌も出てきて、見終わってから良い映画だな…と思いました。

ビデオ採りしてあるので、また見直して見ます。例の件どうも済みませんでした。

よろしくお願いします。

kju96さんは、ロケ地に行かれたのですか、素晴らしい思い出の地に、なられたのでしょうね。私も、是非行ってみたかった所で、未だ果たせておりません。

物語自体も良いのですが、映像と音楽がミックスされた記憶が心の映画館にひと際、輝いております。

映画の技ありの一本です。

この作品を初めて見ました時には、知っている出演者では、E・パーカーが、だんとつ、であった様な記憶がありました。

J・アンドリュースは、素晴らしく、自身の世界を創り広げた作品になった事と、思います。

何回、見ても、聴いても、あきない芸術作です。

大好きな映画です。今でもCDで上記の全曲を英語で聞いています。ジュリー・アンドリュースの澄んだ声に安らぎを感じるのです。

オーストリア・ミラベル庭園にも行きました。階段の前でしっかり写真も写してきました。

映画の中のピクニックの丘、あの風景も同じ場所ではなくても此処かな?と思い出させる景色が一杯でした。

たそがれさんのブログからお邪魔しましたが、図らずもこの映画が話題になっていたので参加してしまいました。

と言いますか私も何度も見ていますが、飽きのこない映画ですね。

やはり、音楽と映像が爽やかで、瑞々しく感じるからでしょうか。

ザルツカンマーグートと湖畔の自然の美しさを肌で感じたいものですね。

J・アンドリュースのとても健康的な美しさも素敵でした。

こちらこそ、コメントを残して戴きましてありがとうございます。

ザルツカンマーグートに行かれたのですか、本当に羨ましいです。色々なロケ地を回られて映画にのシーンを思い出されたのでしょうね。

ピクニックのシーンはザルツブルグから南に隣接するドイツのベルヒテスガーデンなのですが、範囲は確かに広いですが、言い換えれば何処を見られても「サウンド・オブ・ミュージック」の世界だったのでは、と想像します。

私も旅日記等も書いておりますが、ご興味、又お暇があれば、見て下さい。

色々な人々が、心地よい感動を記憶や心に残された最高のミュージカル映画ですね。

映像、音楽から、おそらく、多くの人が、この地を訪れ肌で感じたいと思っておられるでしょう。

是非、訪問したいですね。

本題に入ります。『サウンド・オブ・ミュージック』よくぞ此処まで纏められたものと、感心しております。

10回以上観ている映画です。「エーデルワイス」のシーンでは必ず涙が溢れてくる映画でもあります。

T・Bありがとうございました。

この記事は、夢があり書いている間も楽しく時間を過ごせました。

この作品は、見る事は勿論ですが、思い考えましても、心が多いに満たされ、安らぐ作品ですね。