今日は、体調を崩していたメンバーが久しぶりに、出席でした。

全部で、5人、教室らしくなりました。

体調を取り戻すまでもなく、慣れ親しんだ吟詠を久しぶりにして、水を得たようになったと見えましたが、欲目だったかなぁ。

まず、吟詠を聞いて、チェックャCントを示して、自分なりの結論を出し、工夫をすることを宿題としました。

吟道では、先輩の彼女は、二人の創立メンバーの良い手本となっています。

そして、その二人は、入会2年目のゲストさんに対して、良いお手本となって、先輩と後輩を両方持って、とてもバランスの取れたお互いに学びのある練習風景となりました。

今日の二人の吟詠は、今までの成果がよく出ていました。

このように、じっくりとした取り組みで、穏やかではあるけれど、望みの高い練習が、できることに感謝です。

27日の昇段試験では、落ち着いて、吟詠してください。

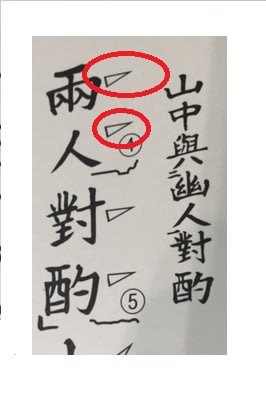

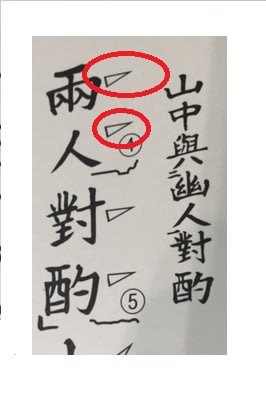

今日は、副読本に掲載されていない吟題「山中幽人と対酌す」を久しぶりさんに吟詠してもらいました。

さて、左の赤丸に囲まれた三角の音階の示す高さは?

一瞬で、三’と分かる人とわからない人と。そして、三’とわかっても、アクセントが頭高だから、五の出だしと判断できる人は?

三’で、音を出したら、譜名4番(赤線でつぶれている数字は「4」)の三’で始まる吟法ができないことになる。

はてと、考えて、そうか、なるほど、最初の音は五ではなくてはいけないなぁ。

どうしても、三’で出したいなら、4番の譜名では吟じられないから、7≠Q番でないと、音階が狂ってくる。

今日は、コンクール対応で、始めたこの吟題です。

吟法を変えるか、五の高さで、出だしをとるかを考えることになります。

テキストをいきなりお渡しして、きちんと吟じられる力を備えた、彼女は、吟じた後、この問題を語り合っている時も、悪びれず真摯に問題解決に臨もうとするところは、さすが。

副読本があれば、このようなことを考えることもないのですが、なかったゆえに、考える必要が出てきて、良いテーマとなりました。

言葉の終わりの音階と、吟法(譜)の始まりの音階とをそろえるとき、詩吟のテキストの表記法は、迷いが生じます。

だから、いけないのではなく、「だから、音階の連なりを理解し、吟詠の法則を知るうえで、迷いが生じて、考えることが重要なのだ。」と、思いました。

このテキストこそと思うのは、白文に自分で、書き込んでいた時代から始めたからだろうか。

テキストは、自分で作り上げ育てるものと、考えます。

副読本は、考える力を奪い、それがないと吟じられなくなる自分がいて、正確ではあるが、、、と言葉を出し渋る吟詠になりかかっている。

それがないように、それぞれの吟を、吟じこめばよいのはわかってますがねぇ、、、

練習のたびに、毎回誰かが、行ったことで、すかさずテーマを見つけて、考えることができるうちは、私もまだ大丈夫と、思う。

もうメンバーが育ってきたので、ただ、まくしたてるのではなく、自分で考える機会を増やして、血となり肉となる練習ができることが望みだ。

わかってほしいがゆえに、しゃべりすぎることを慎まねばと思いつつ、老婆心ながら、つい言葉を尽くしてしまうのは、良いこととは思えない。

そうは言いながら、迷いや、滞りが生じると、必ず何かの転換期を迎えて、助っ人が現れたり、はっと気づくことがあって、守られているなぁと、感じる。

感謝を伝えるのは、何に?誰に?

全部で、5人、教室らしくなりました。

体調を取り戻すまでもなく、慣れ親しんだ吟詠を久しぶりにして、水を得たようになったと見えましたが、欲目だったかなぁ。

まず、吟詠を聞いて、チェックャCントを示して、自分なりの結論を出し、工夫をすることを宿題としました。

吟道では、先輩の彼女は、二人の創立メンバーの良い手本となっています。

そして、その二人は、入会2年目のゲストさんに対して、良いお手本となって、先輩と後輩を両方持って、とてもバランスの取れたお互いに学びのある練習風景となりました。

今日の二人の吟詠は、今までの成果がよく出ていました。

このように、じっくりとした取り組みで、穏やかではあるけれど、望みの高い練習が、できることに感謝です。

27日の昇段試験では、落ち着いて、吟詠してください。

今日は、副読本に掲載されていない吟題「山中幽人と対酌す」を久しぶりさんに吟詠してもらいました。

さて、左の赤丸に囲まれた三角の音階の示す高さは?

一瞬で、三’と分かる人とわからない人と。そして、三’とわかっても、アクセントが頭高だから、五の出だしと判断できる人は?

三’で、音を出したら、譜名4番(赤線でつぶれている数字は「4」)の三’で始まる吟法ができないことになる。

はてと、考えて、そうか、なるほど、最初の音は五ではなくてはいけないなぁ。

どうしても、三’で出したいなら、4番の譜名では吟じられないから、7≠Q番でないと、音階が狂ってくる。

今日は、コンクール対応で、始めたこの吟題です。

吟法を変えるか、五の高さで、出だしをとるかを考えることになります。

テキストをいきなりお渡しして、きちんと吟じられる力を備えた、彼女は、吟じた後、この問題を語り合っている時も、悪びれず真摯に問題解決に臨もうとするところは、さすが。

副読本があれば、このようなことを考えることもないのですが、なかったゆえに、考える必要が出てきて、良いテーマとなりました。

言葉の終わりの音階と、吟法(譜)の始まりの音階とをそろえるとき、詩吟のテキストの表記法は、迷いが生じます。

だから、いけないのではなく、「だから、音階の連なりを理解し、吟詠の法則を知るうえで、迷いが生じて、考えることが重要なのだ。」と、思いました。

このテキストこそと思うのは、白文に自分で、書き込んでいた時代から始めたからだろうか。

テキストは、自分で作り上げ育てるものと、考えます。

副読本は、考える力を奪い、それがないと吟じられなくなる自分がいて、正確ではあるが、、、と言葉を出し渋る吟詠になりかかっている。

それがないように、それぞれの吟を、吟じこめばよいのはわかってますがねぇ、、、

練習のたびに、毎回誰かが、行ったことで、すかさずテーマを見つけて、考えることができるうちは、私もまだ大丈夫と、思う。

もうメンバーが育ってきたので、ただ、まくしたてるのではなく、自分で考える機会を増やして、血となり肉となる練習ができることが望みだ。

わかってほしいがゆえに、しゃべりすぎることを慎まねばと思いつつ、老婆心ながら、つい言葉を尽くしてしまうのは、良いこととは思えない。

そうは言いながら、迷いや、滞りが生じると、必ず何かの転換期を迎えて、助っ人が現れたり、はっと気づくことがあって、守られているなぁと、感じる。

感謝を伝えるのは、何に?誰に?