新技術や新製品あるいは新たなビジネスモデルなどをベースに起業して、急成長する企業に投資する。

東証マザーズ

大証ヘラクレス ナスダックジャパンとして2000年5月

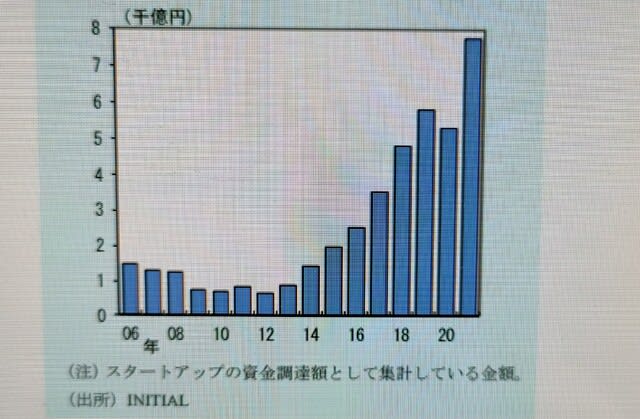

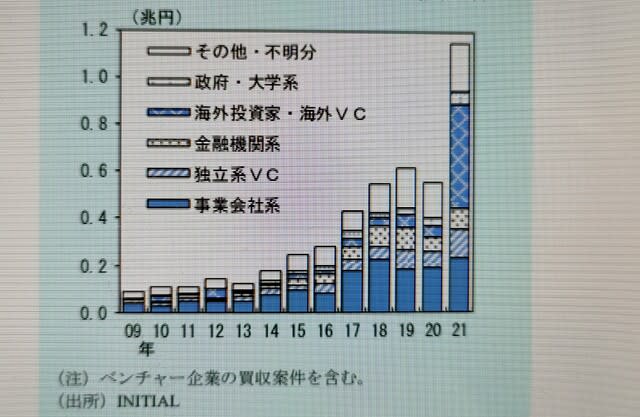

ベンチャーキャピタルVC最新動向 日本VC協会 2023/09/07閲覧

我が国ベンチャービジネスの現状と課題 日銀2022J-11 2023/09/07閲覧

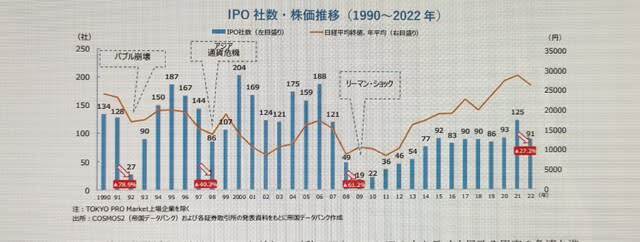

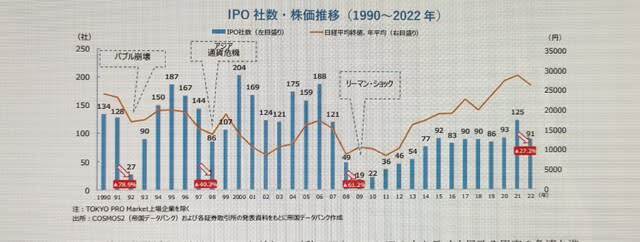

2022年のIPO動向 帝国データバンク2022/12/29 2023/09/07閲覧

2022年IPO市場動向 デロイト 2023/09/07閲覧

アノマリー(anomaly)は標準から外れた現象のこと。金融の世界では効率的市場仮説EMHに反する特異現象をさす。しかし多数のアノマリーが発見されるにつれ、むしろ効率的市場仮説の方が仮説として間違っているのではないかと議論されるようになった。なお効率的市場仮説に代わる仮説として行動ファイナンスという分野に様々な仮説がある(私自身による行動ファイナンスの説明は市場原理主義についてを参照)。それは人間とは認識と行動において合理的存在ではないということをベースにした学問分野であり、経済学における経済主体としての人間に行動の捉え方にも影響を与えている。

| 1月効果January effect | 1月の月次投資収益率が極端に高い(日米とも)。 |

| 月曜日効果Monday effect | 月曜日のリターンが他の曜日より低い{大村・俊野} |

小型株効果small capitalization effect, small firm effect | 時価総額の小さいグループのパフォーマンスが市場の平均的なリターンよりも高い{高橋}:企業規模効果{大村・俊野};類似したものに、無名ブランド効果generic stock effect{大村・俊野}、neglected firm effect{山崎} |

| 低PER効果 | E/P比率の高い株(低PER株)ほど高いリターンを示す{大村・俊野};類似したものに、低PBR効果。逆張り的でありバリュー株(割安株)ともいえる{山崎} |

| リターンリバーサル効果 | リターンの逆転現象が生ずること、逆張り的{山崎};相場の行き過ぎの修正と解釈できる |

| 季節性銘柄 | ビール銘柄や肥料銘柄が毎年のように12月から1月に底値をつけ4月から5月にかけて天井をつけることなど |

| 1月効果 | ダウジョーンズでは見られないので「小型株効果」 前年マイナスだったものが高い リスクが高いものほど高いリターンを顕著に1月に示す |

| 週末効果 | 月曜終値より金曜終値のリターンが高い |

| 月曜効果 | 月曜は寄りつきから終値にかけて上昇する傾向がある 取引開始の45分 月曜は押し下げ その他の曜日は際立った上昇 取引終了の直前 価格が一気に跳ね上がるブリップ現象 |

| 月の前半より後半が低い |

実証研究の結果 平均値回帰(ランダムウオークの否定)が明確に否定されないこと がわかっている。以上は セイラーの『セイラー教授の行動経済学入門』ダイヤモンド社、2007年 第11章と第12章 よりカレンダー効果 などの記述の抜粋.このほか米国では大統領選挙の前年には景気浮揚策がとられるため、株価が上がりやすいとされます。しかし大統領選挙の前年にあたる2011年については、政府債務の削減問題があり、この経験則があてはまらないのではと指摘されています。

文献

高橋元『証券市場と投資の理論』同文舘,1993年, 194-195.

大村敬一・俊野雅司『証券投資理論入門』日本経済新聞社, 2000年, 89-92, 192-199.

真壁昭夫『最強のファイナンス理論』講談社, 2003

山崎元『新らしい株式投資論』PHP新書, 2007年、137‐149.

セイラーの『セイラー教授の行動経済学入門』ダイヤモンド社、2007年 第11章と第12章

ピーター・L・バーンスタイン 青山護・山口勝業 訳『証券投資の思想革命』東洋経済新報社, 2006年, 215-216. アノマリーの存在にもかかわらず、市場平均を上回る投資は相変わらず至難の業であることにかわりはないと、話を続けている。

ピーター・L・バーンスタイン 山口勝業訳『アルファを求める男たち』東洋経済新報社, 2009年, 44-47. 小型株効果を、大型株と比べた投資層の違い(分析力の高い機関投資家がほとんど入ってこないこと)、取引コストの高さ(株価が過大あるいは過少に評価されてもその状態が持続しがちであること)などから説明しようとしている。

田淵直也『ファイナンス理論全史』ダイヤモンド社, 2017

Andrei Shleifer, Inefficient Marklets, Oxford University Press, 2000, 122,182.small firm effectやvalue stock effectについては、riskの高さ(違い)からの説明があることを紹介している。また, small firm effectについては機関投資家がインデックス投資を進めるほど消滅する。またインデックス以外の投資はコストが上昇する。だからインデックス内の株式の成果がよいときは、小投資家は、インデックス内の銘柄の選択に集中することが賢明であると指摘している。

日本株アノマリー観察日記 曜日効果 2002年1月7日から2006年11月20日までの曜日効果(52週平均)の観察 この観察データ(東証株価指数)からつぎのようなことがわかる。①月曜が最も低くて金曜にかけて収益率が上昇するというパターンが観察される時期が確かにある(2003年9月22日から2004年9月6日。そして2005年8月22日から2006年6月5日。)。しかしそれは観察期間のすべてではない。②アノマリーをどのような数値の動きとして理解するか。その定義によって実証結果は微妙に変わってくるのではないか。

日本株アノマリー観察日記 旬ベースでみた月次効果 2000年1月4日から2006年4月28日までの旬アノマリーの観察(日経平均)により月次効果を旬ベースで細かくみよう。すると年末から前半にかけてかなりはっきりした収益率の変化が観察される。12月上中旬マイナス(12月の株安)。12月下旬プラス。1月上旬マイナス。1月中旬プラス(1月の株高 節分天井)。2月の上旬マイナス。2月下旬から3月上旬はプラス。3月中旬マイナス(3月の彼岸底)。3月下旬から4月上旬プラス(4月の株高)。4月中旬から5月上旬マイナス。

景気波動についてはアナマリーとしていいかは検証が必要だが、実は信じている人は少なくない。コンドラチェフ(60年)クズネッツ(20年)ジュグラー(10年)キチン(4年)が知られている。年数は概数である。

Written by Hiroshi Fukumitsu. You may not copy, reproduce or post without obtaining the prior consent of the author.

2011-09-10(2018-03-14 revised

2023-08-28 更新

TOBとは(概論)

TOB(takeover bid株式公開買い付け制度)とは(一定条件のもとに株式を購入する場合、公開買付制度(TOB)に依らねばならないという制度のことである。

国により規制には違いがあり、日本の場合は①60日以内10名以上―多数の者から買付後5%以上 あるいは②60日以内10名以内-少数の者から買付後3分の1以上)、上場会社について株式を取得する場合、TOBによらなければならなければならないというもの(5%未満については適用除外)。具体的には買い取る株式の購入価格、買い取る株数を公表し、条件に同意した株主から取引所外で株式を公平に購入するというもの。狙いは、情報の公開と株主に平等な売却機会を与えることにある。

TOB制度の概要 平成18年2006年の見直し内容

公開買付制度・大量保有報告制度の現状(金融庁) 2023/08現在

TOBという表現はどうも日本的であるようだ。英文でもtakeover bidよりは、public tender offerという表現がなじむようだ。

公開買い付け制度については、さまざまな論点がある。従来は経営者の同意を得ないで買収を進める敵対的企業買収の手段として注目されていたが、最近では経営者自身が買収者となるMBO(経営陣による買収)の手段としても注目されている。

なお直近であるが、経済産業省で「公正な買収の在り方に関する研究会」が進められている。そこでは主として買収の進展や買収者の実態を被買収企業が早くかつ正確に把握できるように、大量報告制度などの充実が論点になっているように思われる。これまでどちらかというと市場参加者だけを見たロジックに加えて、買収される企業の立場から公正な買収は何かと言う問題を提起しているように考えられる。

公正な買収の在り方に関する研究会第1回事務局作成資料2022/11/18

公正な買収の在り方に関する研究会第3回事務局作成資料2022/12/26

買い付け価格決定をめぐる議論

買い付け価格をどう決定するかは大きな問題だが、敵対的企業買収では、その水準が上がり勝ちである。これに対してMBOでは、買い付け価格の水準が低いこともある(業績予想を操作して買付価格を引き下げる手法が知られる)。またMBOに対して、買収ファンドが対抗して競合するケースもある(競合した場合、誰を買収者として選ぶかの判断権限は経営陣、取締役会にある。提示価格が高い方を選ぶことが株主からの受託者責任を果たしたことになるとする議論がある)。

買い付け価格は、発表前3ヶ月の終値平均に対して20%~30%程度のプレミアム(上乗せ)があることが多いが、このプレミアムをどう理解するか、この幅がいかに正当化されるかについて、議論の余地がある。たとえば合併のケースでは、合併による統合効果(シナジー効果)が反映すると考えられる。あるいは、それまでの株価が不当に安かったので、発見された正しい企業価値がプレミアムに表されるのかもしれない。

株主の不満

TOBのあと、株主数の基準が取引所の基準を下回るなど取引所の基準に抵触して上場廃止になる場合は、処分が困難になるのでTOBに応じることが多い。しかし上場が継続する場合は、あくまで買付価格をどう判断するかになる。

上場廃止が予想される場合に低い買付価格が提示されると、株主としては不満をもつことになる。

買付価格を引き下げたことが疑われる事案は、経営陣が買収に賛同している場合に見られる。先ほどもみたように業績予想数値を低く操作することはよく知られる手法である。またTOBと同時に買収者に第三者割当を実施する(組み合わせる)ことも見られる。これは1株当たり利益は希薄化する(予想株価は下がる)ので、一般株主をTOBに誘導しやすい。

2005年~2006年の改正論議

この制度については、これまでも改正が行われているが2005年には、ライブドアがニッポン放送株を取引所の時間外取引で大量取得したことについて形式的に市場内取引という理由でTOB手続を免れたと批判された(2005/02)。そこで時間外取引をTOBの対象に加える証券取引法改正が2005年に成立(05/06)。すぐに施行されている(施行05/07)。

この改正で積み残しになった論点の多くについては翌2006年7月の改正で手当てされた。

その一つは村上ファンドによる阪神電鉄株買収(2005年春)で表面化した問題でファンドなど機関投資家に対する開示規制が、ゆるやかであること(特別報告報告制度)。市場内外取引を合わせて3分の1超を取得する場合がやはり、規制の網からもれるということであった。

<平成18年2006年6月改正の内容>

金融商品取引法平成18年2006年6月成立 そのうちTOBに関するルールは2006年12月施行(06/12/13政省令施行)。主な改正ポイントは以下のとおりである。

市場内と市場外と合わせた取引で3分の1超の株を取得する場合も、TOBによらなければならない。公開買い付け期間を20営業日以上60営業日以内に延長(従来は20日以上60日以内)。

すでに保有する分と合わせて3ヶ月以内に、市場内外で10%超(うち5%超が市場外)の株式を取得して、保有割合が3分の1を超える場合もTOBをしなければならないことになった。

買い付け後の保有割合が3分の2を越える場合はすべての株式の買い付けを義務付ける(全部買い付けを前提にすると買い付け価格を引き下げる必要。また買い付け上限の3分の2以下とすることで買い付け義務回避できる)。

買収防衛策の発動など状況が変わった場合にはTOBの条件変更や撤回ができる

大量保有報告書のルールも変更された。原則:5%超取得後、5営業日以内に提出。1%増減後、5営業日以内に提出。

これまで証券会社やファンドは3ヶ月に1回の基準日後15日以内の報告(開示)特例→2週間ごとに5営業日以内(証券会社やファンド向けのルールを特例報告制度と呼ぶ)

市場内取引を規制するかをめぐり議論残る

ところで市場内取引での大量取得をなお放置しているのはなぜだろうか。

ドンキホーテはTOB失敗(2006/02/09)後、オリジンを市場内で46%超まで買い集めて話題を呼んだ。なおこの事件はその後、イオンが白馬の騎士として表れドンキがこれに応募する展開になる(06/02下旬)。

このような批判に重なる形で、市場内であれ一定以上の割合の取得はすべてTOBとすべきとの議論もある。

市場内取引が規制から外されているのは、市場内取引であれば、情報が速やかに伝わるとともに、売り手の売却機会が確保されていると考えられているからであろう。しかしそこに大きな矛盾がある。買い手は、当然安く買い集めたいので、こっそりと知られないように買い集める。市場取引であれば、情報がすぐに伝播し、価格がその情報を含んで透明に形成されるとする議論は、市場の駆け引きの実態からはかけ離れている。

だが一部の学者は、依然として市場内取引であれば公正な株価が形成されるから規制の必要はないとしている。これには大量保有報告制度の強化もあり、それを組み合わせて考えれば、あえて規制すべきではないという論理であるが、異論も多く今回は規制されなかったものの議論は続いている。

参照

MBO management buyoutについて

企業価値評価valuationについて

Written by Hiroshi Fukumitsu. You may not copy, reproduce or post without obtaining the prior consent of the author.

originally appeared in April 13, 2008

corrected and reposted in October 6, 2010

2023-09-04更新

| 社名 | 主な投資先企業 |

| 野村プリンパルファイナンス | すかいらーく ミサワホーム ミレニアムリテイリング ハウステンボス |

| 大和証券SMBCプリンシパルインベストメンツ | 丸善 三洋電機 三井鉱山 三井住友建設 |

| 日興プリンシパルインベストメンツ | ベルシステム24 西武HD タワーレコード |

| ゴールドマンサックス証券 | 三洋電機 USJ フジタ イーモバイル |

| モルガンスタンレー証券 | 全日空ホテルズ オリコ 三井生命保険 |

Online Open Course : Securities Markets Ⅰ公開講義 証券市場論Ⅰ

この講義は、株式、債券、投資、証券市場、金融政策などの知識を提供します。証券市場論Ⅰは、株式、株式市場の話が中心です。債券、金融政策の話を中心とする証券市場論Ⅱが続篇として用意されています。

証券化、M&A、コーポレートガバナンス、リスクマネジメントなどは、財務管理論Ⅰ 財務管理論Ⅱで学ぶことができます。

なお株式投資に関心がある人には株式投資入門を用意しました。また 辞書も用意しました。取引所用語

この講義にはもう一つの入り口があります。:公開講義 証券市場論 in Note

講師のプロフィール。お問い合わせはプロフィールにあるメールアドレスからお願いします。

第1回講義ファイル 第1回講義音声ファイル(2分)

ロシアのウクライナ侵攻後の日本経済 パンデミック後の日本経済

株式市場 in Note

第1回の内容:学問としての変遷 取引の仕方 証券の定義

第1回の説明:証券と証券市場 証券市場論の全容 in goo 証券会社 投資銀行

初回のレポート 証券市場の役割と機能について、まとめて下さい。発行市場と流通市場にわけて述べてください。レポート・答案の書き方

第2回講義ファイル 第2回講義音声ファイル(2分)

第2回講義資料 HFT アルゴリズム取引 AI 株券電子化 in goo

HFT (CFI) 見せ玉(spoofing or layering)になる。流動性liquidityといえない。

flash crashの原因になる。市場の公平性を妨げる。などの批判がある。

機関投資家institutuional investors:投資を業務として行う年金 保険 投信 ファンドなどのことを指しています。こうした投資家が市場で主体になる結果(=市場の機関化)、市場は顧客である機関投資家のニーズに答えようと、投資の高速化、アルゴ取引、ダークプールなどの要望に対応してきたと理解されます。なお、こうした投資家が今や市場で主体ですので、企業統治Corporate Governanceとの関係では、投資家としてガバナンスの責任(=企業はどのようにあるべきかについて判断する責任)があると考えられます。

What's a Dark Pool (Marketplace APM)

HFT and its Impact on Markets (The Plain Bagel)

第2回のレポート 機関投資家が株式市場に登場しその役割が拡大していることをどのように考えるべきか述べなさい。

第3回講義ファイル 第3回講義音声ファイル(2分)

第3回資料 金融仲介と証券 in goo What is financial intermediaries (CFI)

金融政策 in Note 中央銀行デジタル通貨をめぐる課題 2020/03

第3回補充講義 金融仲介 間接金融 直接金融

日本の会社数(2018) 400万 法人企業が200万 組織別会社数など(日本)

国税庁会社標本調査(2015)全国法人の数264万 株式会社の比率(94.3%)欠損法人の比率70%など 2017年新設法人動向(東京商工リサーチ)

第3回のレポート 直接金融、間接金融について説明しなさい。

第4回講義ファイル 第4回講義音声ファイル(2分)

第4回講義資料 株式について 株式会社 有限責任 株主の権利

株式 stock (CFI)

第4回のレポート 株主が出資者として負うリスクは、企業の債権者が負うリスクとどのような違いがあるかを説明しなさい。

第5回講義 第5回講義音声ファイル(2分)

第5回講義資料 普通株 種類株 発行方法 ; 増減資の仕組み

equity financing (CFI) 発行を伴う資金調達 in goo

エクティファイナンス in goo 新規公開株の売出価格の決定 in goo

現代のエクイティファイナンス in goo

CAPM, equity finance, death spiral finance (in research map)

CAPM (CFI)

第5回のレポート 株式発行の方式として、公募、第三者割当発行、株主割当発行を比較しなさい。

第6回講義 第6回講義音声ファイル(2分10秒)

第6回講義資料 誤植訂正 総配当性向⇒総還元性向

総還元性向、2つのR&D

配当利回り 配当/株価

総合利回り {配当+(売却価格ー取得価格)}/取得価格

配当性向 配当/利益

総還元性向 (配当+自社株買い)/利益

理論株価の計算方法(1);理論株価の計算方法(2);理論株価の計算方法(3)

自社株買い論stock buybacks 自社株買いの増加(大和 2015)

自社株買いの解禁は1994年 金庫株解禁は2001年。

なお買収通貨に株式を認める株式交換方式解禁は1999年。

シグナル効果signaling effect :企業の経済活動を企業の判断のシグナルとみて、投資家がそれに反応することを指す。 仮説:企業経営者は企業の実態を知りうる立場にあり、その活動は経営者の判断を反映するシグナルである。

増資(株式発行):企業の株式が企業の判断する妥当な水準より高いシグナル。投資家としては、高いうちに売るべき。増資発表⇒売り行動へ。

自社株買い:企業の株式が企業の判断する妥当な水準より安いシグナル。自社株買い発表⇒買い行動へ。

イールドスプレッド:イールドとは利回り、投資に対する収益率のこと。スプレッドは差のこと。イールドスプレッドとは、複数のイールド間の差のこと。よく使われるのは、株式市場のイールド(有配当の企業だけを集計して求める)と債券市場(代表は国債市場)の間のイールドスプレッド。一般的な状況なら株式のイールドの方が高い。

第6回のレポート 自社株買いのシグナル効果について述べなさい。

第7回講義 第7回講義音声ファイル(2分)

第7回資料 上場会社数 親子会社問題 ライツオファリングなど

再び増加する親子上場(2018)

上場株式部門別売買統計・保有統計など

市場区分見直しの概要(JPX2021/07/05)

東証の市場再編と日本株への影響(三菱UFJ信託2021/08)

流動性基準の見直し(2007/10) 少数特定者持株比率→流通株式比率

新規公開企業・上場廃止企業

第7回のレポート 非流通株式とは何かについて論じなさい。

第8回講義 第8回講義音声ファイル(2分)

ハイブリッド証券、バッファー、ベイルイン; DES

第8回資料; ハイブリッドファイナンス

株式における優先株 債券における劣等株のように

普通株に比べて配当支払い順位が高い優先株

普通債より債務支払い順位が劣後する劣等株 などが事例

銀行の自己資本規制問題を契機により資本性を強めたものが登場

条件付き転換社債 contingent convertible bonds CoCo債

ベイルイン条項付劣等債(ベイルイン債)

バーゼルⅢ規制について ベイルインvsベイルアウトin goo

第8回のレポート ハイブリッドファイナンスの意味と意義について論じなさい。

第9回講義 death spiral finance 不健全な企業の財務行動 自社株買いというマネーゲーム MBOにおけるスクイーズアウト 官民ファンド

第9回レポート 不健全な財務活動として講師が例示したものを挙げて、こうした講師の考え方(企業の財務活動の中に健全なもの、不健全なものの区別があるという考え方)に対する皆さんの意見を教えてください。

第10回講義 第10回音声ファイル(2分)

解散価値法と継続価値法

第10回資料 企業価値評価valuation (CFI) 3つの手法の長短を理解する

Valuation Methods (CFI)

インカム・アプローチ 代表的なものにDCF法 割引率にWACC(加重平均資本)を使う 将来の想定に恣意性入りやすい 将来の想定を反映できる

マーケット・アプローチ 市場の評価を反映できる 類似企業が市場に存在する必要がある

コスト・アプローチ 貸借対照表をベースにする客観性はあるが、将来の予想が考慮されていない

第10回のレポート 理論株価を導く3つの手法を比較しなさい。

第11回講義 テクニカル分析 株価指数

新株価指数(quality index) index funds (CFI)

証券の価値・価格の決定方法 CAPM シャープ ベータ

サイコロジカルライン ボリンジャーバンド

第11回のレポート テクニカル分析について説明しなさい。

第12回講義 行動心理学

アノマリーズanomalies 投資の神様たち

市場原理主義と行動ファイナンスについて シラー 行動経済学

正規分布とベキ分布 資産リターンの季節性と投資戦略

第12回のレポート アノマリーズの事例を上げ、それが発生する理由についても考えなさい。

第13回講義 株式取引の神様 信用取引 先物取引など

信用取引と裁定取引

Ups and Downs of Margin Trading (Charles Schwab)

How Short Selling Work (The Plain Bagel)

株式派生商品取引統計

第13回レポート 信用取引の空売りを規制するべきか論じなさい。

第14回講義 証券業務 証券市場の変化

第14回レポート 機関化やネットの普及を踏まえて、証券会社の業務の今後のついて論じなさい。

持合いmutual share holdingsの解体について。日本では企業と企業、

企業と銀行が高いに相手の株を持ち合う株式持合いが普及していました。

これには取引を安定化する目的と、買収を防ぐ狙いがあったとされています。

1990年代にこの持合いの解体が進みました。企業の段階では

継続取引について疑問もでてきたこと、銀行の段階では自己資本規制の影響、などが指摘されています。2013年以降、超金融緩和政策がすすめられるなかで、日銀がETFを通じて、株式市場を支える新たな事態が生じています。

もともと日銀は政府が発行する国債を、銀行が一旦購入した後、買い上げることで、国債を買い支えていたのですが、株式市場を支える新たな役割を

負わされています。この問題は後期に改めて論じます。このほか公的年金資金の運用で株式運用比率を高めた問題があります。

GPIFの運用比率見直し+日銀の質的量的金融緩和政策

この問題は後期の第5回 第7回で議論しています。

証券市場論Ⅱに進んでご覧ください。

日本銀行によるETF買い入れ

大原透 日銀の金融政策とETF購入―退路はあるのか 2020年5月

2013/04 年約1兆円 14/10 同3兆円 16/07 同6兆円

年金資産は414兆円で過去最高を更新 大和総研2021/03

第1回のところです。最低限理解してほしいこと。それからその延長上に理解を深めてほしいことがあります。ここではその最低限のところを述べます。それは証券と証券市場について基本的な理解を持って欲しいということです。しかしそこから進めて1年間の講義で理解してほしい内容まで展開します。

証券の定義

まず証券とは財産権についての証書(権利を証明した文書)を広く意味しています(证券的意思是财产权表示证书)。

証券は、まず証拠証券と有価証券とに分けられます(首选证券分类证据证券和有価证券)。証拠証券とはある事実を証明しているだけのものを指します(证据证券表示只证明某事实)。例示としては各種の預かり証があります(例如是个别的存货证书)。これに対して有価証券はその証券の保有・譲渡と対象となる財産権の保有・譲渡が結びついているものを指します。

つぎに有価証券は、貨幣、商品、資本など財産権の権利の対象に応じて、貨幣証券、商品証券、資本証券に区分されます。貨幣証券には小切手・手形などが、商品証券には倉荷証券・船荷証券、資本証券には株券・債券などがあります。証券市場論で議論しているのは、この資本証券です。

(ここでは貨幣証券の内容を深く掘り下げていません。そもそも貨幣とは何かとか。手形が歴史的にどのように生成されるかといった議論を省略しています。ただ学習の便宜のために少し述べておきます。商品証券のうち、為替手形というのは商品を売った側が買った側に対して振り出すものです。買った側はこれを引き受けてacccepted債務として承認すると、この手形は流通できます。買った側を知っている銀行が引受人になることもあります。これを銀行引受手形といいます。このような為替手形は、国際的な取引で広く見られます。国内取引でよくみられるのは、買う側が支払いの約束として振り出す約束手形です。このような手形は、支払いが後日。つまり取引が延べ取引になっていることが特徴です。これに対して、銀行券というのは、歴史的には銀行の約束手形であり、銀行が貨幣の支払いを約束しているものだったと考えられます。民間の銀行が銀行券の発行をやめて、中央銀行に発券が集中され、中央銀行と国家の信用が結びついているのが、今日の多くの国家の銀行券の在り方です。またその場合、中央銀行は銀行券に対する貨幣(正貨)の支払いを停止しており、中央銀行券の信用は、その背後にいる国家の信用と結びついていることになります。このような通貨の在り方を「管理通貨制度」と呼んでいます)

小切手 支票 check

手形 票据 bill

約束手形 本票 promissory note

船荷証券 bill of lading

つまり財産権の対象が貨幣であるものが貨幣証券、商品であるものが商品証券、そして資本であるものが資本証券です。直観的に理解されるように証券市場論で扱う証券は、この資本証券です。

3つの証券のうち、資本証券が財産権の対象であるという意味がわかりにくいと思います。資本は貨幣や商品のように手に取ることができないからです。資本といっているのは、投資がおこなわれることによって収益権を期待する関係が生まれますが、その関係を指しています。つまり投資という行為によって発生する権利が、財産権の対象になっています。私は投資収益請求権証券だと説明しています。

(あとで議論しますが、資本証券の価値とは何かという問題があります。貨幣証券の場合は、具体的な貨幣金額が存在します。資本証券については、資本証券が生み出すであろう収益を根拠にして、市場で相場が作り出され、それが資本証券の価値だとされます。しかしその価値の大きさは、さまざまな要因によって変動するものです。資本証券は、債務を表す債券と、資本への出資を示す出資証券や株券などに大別できます。債券は満期が近くなると償還価格に収れんする傾向があります。これに対して出資証券や株券は、このような収れんの方向をもっていません。こうしたところから、資本証券、とくに資本への出資を示す証券の価値はとりわけ「架空的」「虚偽的」であるという表現がでてきます。なお収益の大きさを根拠に資本証券の価値を計算する方法を収益還元あるいは資本還元と呼びます。たとえば3%の収益率を仮定した場合、3万円という収益を資本還元すると3÷(3/100)=100 100万円という数字が出てきます。これは3万円という収益は、収益率が3%の世界では100万円という価値に値するということを言っているわけです。しかし実際にはこの100万円という数値はいろいろな要因によって変動しとらえどころのないものです。)

ところで証券、あるいは証券の保有・譲渡というと紙製の証券をイメージされるかもしれません。しかし権利の保有・譲渡という情報が大事でそれを、紙の証券で行うのは方法の問題だといえます。

paper crisisと呼ばれる問題(事務処理がパンクすること)が起こりました。紙という手段にこだわっていると、売買のあと紙の株券の受け渡しや紙の記録の書き換えが必要になるのですが、売買のあと紙の証券でのやりとりが面倒だという事態がたびたび生じました。そうした問題もあって、証券という紙片は発行されず、磁気媒体上の記録に記録が書き換えられるようになりました。

今日では、証券とは財産権についての権利であり、紙であらわされているかどうかは本質的な問題とはみなされません。紙の証券の発行が省略されるケースが多くなっています。

市場とは何か

つぎに市場について考えましょう。そもそも市場marketとはなんでしょうか。売り手と買い手が集まる場所ですね。ただ市場といったときには、売り手と買い手が多数集まるというのが本質です。そもそも取引は

相対(あいたい)取引negotiated transactions

せり取引auction

市場取引market transactions

の3つに区分されます。

ではなぜお多数集まるのでしょうか。それはその方が売買の成立が容易になるからですね。あたりまえのようですが、売買の成立が容易な市場にますます人は集まりますね。

ここで二つ問題があります。一つはだから市場は集中するという傾向があるということです。もう一つの問題は、さきほどの紙と同じです。果たして人間が集まる必要があるかということです。容易に理解されるのは、売買に関する情報が集まればいいということです。

発行市場と流通市場

証券市場といったときに理屈の上では2つの市場を分けて考えます。発行市場と流通市場です。英語ではprimary market, secondary marketといいます。

発行市場では証券の発行がおこなわれますといっても意味がわかりにくいでしょう。証券とは投資だといいましたが、このお金を受ける側からすれば資金を調達するということです。証券が発行されて資金が調達される場所が発行市場です。無垢の証券、つまり新品の証券が初めてこの世に出る市場です。

もうひとつの流通市場というのは一度発行された証券が、その後売買される場所という意味です。

発行市場の機能はいわゆる金融の機能です。金融論ですでに学ばれたと思いますが、経済主体がこのように最終的な資金提供者から直接資金を調達する、こうした金融は直接金融とよばれます。では流通市場はどういう機能をしているかというと、まず流通市場が前提になって発行が円滑に行われる面があります。買ったものを売却できると安心ですね。

それから証券市場は、投資家の側からみると資金の運用場所でもあるのですね。本日の初回の講義で理解してほしいことはここまでです。

これから今後1年間の講義で理解してほしいことを述べます。少し難しくなりますが頑張って付いてきてください。

証券市場の役割

山口勝業さんは証券市場には3つの大きな役割があると説きます。①流動性の供給、②多用な投資家によるリスク負担、③価格発見機能です。宇野淳監修『アセットマネジメントの世界』東洋経済新報社, 2010年, p.28.

この流通市場に、いわゆる取引所stock exchangesがあります。取引所というのは、取引する場所を決めて、多くの場合はそこで取引できる人たちを決めて始まります。また取引の仕法というのですが約束ごとを決めて始まります。約束というのは、たとえば取引する商品、取引する時間、売買値段の決定の方法、決済の方法などです。真島博道さんは、証券取引所には、①有価証券への流動性の付与、そして②公正な価格形成に場の提供、という2つの機能があり、③投資者が安心して有価証券に投資できるようにして、④企業の有価証券発行による資金調達を円滑にしている、とします。三好秀和編著『ファンドマネジメントの新しい展開』東京書籍, 2009年, p.11.

資本集中機能 満期変換など資産変換機能

投資家の手元のお金はもともとは小規模(小額)で短期のお金つまり、高い流動性を求めているお金です。証券市場が高い流動性を供給ことで、こうした投資家が集まってきます。

その結果、生じていることの一つは、資本集中という大きなお金が生み出される機能(資本集中機能)です。また小口で短期のお金が、大口で長期の資産に変換される資産変換機能また満期変換機能も生じています。

市場の本質と市場の集中と分散(分裂)

ここで取引所市場の歴史を簡単にみましょう。

証券取引所としては1611年のアムステルダム証券取引所が最古の創設とされています。ロンドン証券取引所については1773年を開設とも、1802年のものが現在につながるという言い方もある。ニューヨークで「すずかけの木の協定the Buttonwood Agreement」が結ばれたのが1792年、取引会所(the Board)の設立が1817年である(1863年には現在の地点に移動 現在の建物の完成は1903年)。日本の証券取引所は1878年に東京と大阪に設立されています。

市場というのは売買に関する情報が集まるところだと、すでに説明しました。情報が集めれば売買は成立しやすくなるはずです。その意味で市場は集中傾向をもっています。

ところで流通市場で取引所ができる、約束事ができるのは、取引を容易にするためですが、約束ごとができますと、それに合わない商品の取引場所が必要になります。取引所は通常は会員組織で会員には規則を守らせます。しかし非会員は規制できませんし、会員に対しても規則で決めていないことまでは強制できません。その結果、市場は分裂してゆくことになります。このようにして市場は常に集中と分散の両面をもつことになります(たとえばNYSEに入れなかったブローカーたちは、通りの角で取引するようになり、やがてこれがNY Curb Excahnge of 1928:のちのAmerican Stock Exchange 1953:Amexになります。Amexは2008年にNYSE Euronextに買収されています )。

市場が分裂するもう一つの原因はよりよい市場を目指す市場間競争から生じます。

よい市場とは

ではどのような市場が望ましいでしょうか。

売買の成立が容易な流動性の高い市場。というのが一つの回答です。専門用語では売買のスプレッド、売値の買値のスプレッドが小さな市場。売買が活発なら売値と買値のスプレッド、つまり仲介業者の取り分は小さくなります。これは売買のコストが小さいとも評価できます。

bid ask spread(dealerの取り分)が小さい市場 売買コスト(取引コスト)が小さな市場 だと考えるが、売買コストには、売買される商品の量とか人気も影響している。したがって同一の商品についてbid ask spreadが小さな市場といえばよいだろうか。

willing to sell the price is asking

willing to buy the price is bidding

spreadの大きさは、市場の厚みthickness of the marketや売買されている金融商品の価格変動性variablity of the priceが影響する(Fabbozzi and Modigliani, Capital Markets, 4th ed., 2009, pp.6-7.)。売買に実際に出ている量を反映する流動性liquidityが影響しているという解説もある(B.O'Neill Wyss, Fundamentals of Stock Markets, 2001, p.8.)。株でいえば新興企業株と優良大企業株ではspreadが違ってくる。

投資家の機関化

もうひとつ近年注目されているのは投資家層の変化です。機関投資家が増えているとされています。たとえば年金基金とか投資信託などです。このような現象を機関化と呼んでいます。

ニューヨーク証券取引所では1975年5月 May Dayと呼ばれる市場改革 株式委託売買の固定手数料制が廃止されます。その直接の背景は、NYSEの固定手数料を回避しようと機関投資家が地方取引所や第三市場(非会員業者間市場)との取引を拡大したことに対応してSECが、固定手数料制の義務付けを禁止したことにあります(ソーベル著 原・新垣訳「ウオール街の内幕」有斐閣1984年pp.110-111参照 Robert Sobel, Inside Wall Street, 1977)。SECではこのとき市場間の競争を促すためにNMS(全米市場システム)の構築を定めています。

1975年6月にはNYSE上場銘柄、1975年6月にはAMEXと地方取引所単独上場銘柄を対象にNMSのシステムの一つCTSが稼動を始めました(1975年12月末に公布されたSEC規則により各取引所は、上場銘柄の店頭市場取引に関して会員に課している制限を1977年の大発会までに段階的に撤廃しりことになった。ソーベル前掲邦訳書p.194)。非上場銘柄の気配値については1971年2月にNASDAQが気配値集約表示システムとして稼動を始めていたが、1978年8月、NMSのシステムの一つとしてCQSが、NYSEとAMEXの最良気配値の公表を開始しました。なお1982年6月にはCTSにNASDAQ銘柄が加わっています(参照「図説 アメリカの証券市場2005年版」日本証券経済研究所, 2005年, pp.88-91)。

ロンドン証券取引所LSEでは1986年10月のBig Bangとよばれる市場改革で、株式委託売買の固定手数料制と単一資格制度が廃止されます。LSEでは取引所にはjobbersがいて、顧客を市場につなぐのはbrokersでした。この改革によりdual capacityが導入されました。またSEAQ: Stock Exchange Automated Quotationsが導入されました(⇒立会場取引は廃止へ)。これらの改革の背景には、市場の機関化があると思われます(参照 代田純『ロンドンの機関投資家と証券市場』法律文化社, 1995年, とくに第6章。また「図説 イギリスの証券市場2009年版」日本証券経済研究所, 2009年, pp.12-13)。

こうした投資家は動かすお金が巨額なので、マーケットインパクトコストmarket impact costが小さいこと(大きな金額でも市場に大きな影響を与えることなく売買できること)、市場での匿名性が守られること(さまざまな配慮から匿名性が守られること)を重視するとされています。そこでこうしたニーズに対応すること(このニーズに対応したものが後述するdark poolsです。)投資家を引き付けようとする市場間競争が、激しくなることになります。

可児さんは流動性の測定方法には2つあるとして、bid ask spreadとmarket impact costを挙げます。ここで強調したいのはmarket impact costが問題になる背景です。流通市場の構造が機関投資家が中心となるように、変化したことに対応しているのではないかということです。(可児滋『金融リスクのすべてがわかる本』日本評論社, 2006年, pp.80-83)

trading cost

この問題に関連して、トレーダーはトレーデイングコストを意識して行動していると三好秀和さんは議論しています。(三好秀和編著『ファンドマネジメントのすべて』東京書籍, 2007年, pp.134-136.)

このコストには、手数料・税金などの見えるコストとマーケーットとインパクトコストなどの見えざるコストとが含まれるとします。そして見えざるコストの内容に、購入を決定したファンドマネージャーが想定した価格と約定した価格とのかい離(=タイミングコスト)と、さらに、約定に至らずキャンセルしたときの想定した価格とキャンセル時点の価格のかい離(=機会コスト)を、含めています。つまりこのコストは市場側の問題とトレーデイングの巧拙の問題の複合です。

そして、「見えるコスト」が手数料自由化の結果廉価になったことが、マーケットインパクトコストなど「見えざるコスト」に関心が移っていることと、背景には、このコストを含めファンドやそのトレーダーがパファーマンスを互いに競っていることを示唆しています。しかしだからこそ、よい市場をめぐる要求が強くでてくることになる、と言えるでしょう。

流通市場の問題secondary market

order-driven market(顧客の板注文で駆動している市場:東京)

quote-driven market(仲介業者が常時値付けquoteをだしている市場:ロンドン、ニューヨークなど)

機関化と市場の対応

機関化により最初は注文の大口化が問題になった。block tradeという大口注文をいかにこなすかが、問題だった。

大きな注文が市場に影響しないというようにmarket impact costが小さいこと、取引の匿名性が守られること、決済の安全性が確保されていること、派生商品市場が発達して様々な複合的な取引やリスク管理が可能であること、などが浮上した。

ブロック取引とは(東証)

cross trade

crossing network

しかし最近では、機関投資家やその注文を処理する側が、取引を小口化また時間的に分散させてインパククトコストをできるだけ小さくすること(注文件数の増加)もはじめるようになった。このこともあって取引の速度、取引件数の爆発的増加が起きている。

その結果、取引所の外にdark poolsと呼ばれる「市場」が形成されるようになった。こうした機関投資家のニーズに対応する方法の一つが上述したクロス取引を認めることです。クロス取引は取引所で成立した相場を用いて、取引所の外で大口取引を成立させることを指します。Dark poolsにはこうしたクロス取引の延長上のもの(自ら価格形成をしないもの)と、価格形成が行われるものとの両方があります。

また機関化とともに、投資家が高速度取引に傾斜したこと。これに対して取引所の対応が後手に回ったことは、市場が分裂するーつまり伝統的な取引所の対抗勢力が市場に現れる一因になりました。

block trade; basket trade:program trade

コストへの対応 → algorithmic trading hedge funds and prime brokerage

匿名性への対応 → dark pool liquidity flash orders and dark pools

歴史の流れ

1971 Nixon Shock

1971 arrival of NASDAQ the first real time open market;dealers could see what everyone in the market was doing for the first time

1973 Oil Shock

1975 May Day in New York commission deregulation reduced market friction

1980 January Ronald Reagan took office

1982 August bull run began

1984 May 日米円ドル委員会報告書

1985 プラザ合意 G5 円高容認

1986 Big Bang in London

1986 チェルノブイリ原子力発電所事故

1987 October 19 Black Monday from more than 2700 to just over 2200

1988 Capital Accord of 1988(Basel Ⅰ framework)

1989 June 4 天安門事件

1989 November 11 ベルリンの壁崩壊

1990 October 3 東西ドイツの統一

1991 September Hussein's invasion of Kuwait

1991 December ゴルバチョフの辞任

1992 January ロシア連邦の発足

1992 Jan.-Feb. US coaliton assaulted Iraq army in Kuwait

1996 金融制度改革の加速決定

1997 currency crisis

1998 June internet stock boom took place

1998 Japanese Big Bang in Tokyo

1999 Gram-Leach Bliley Act in Nov.(repeal the restrictions of the Glass-Steagal Act)

2001 September 11

2001 November Enron shocked

2003 Mar.20 Iraq War began

2004 new capital accord released in July(Basel Ⅱ framework)

2005 ペイオフ解禁(⇒2010 ペイオフ実施)

2006 Basel 2 finalized in June

2007 Subprime problem

2007 郵政民営化

2008 September リーマンショック

2010 September(Basel Ⅲ)

市場間競争の容認(取引所集中原則の廃止)

abolition of the system of fixed commission (各種の規制緩和)

introducing computerized trading system (電子化取引への移行)

決済のペーパーレス化(電子記録情報への置き換え)

変革を推し進めているのは市場の機関化insitutionalization。そして近年では取引所の株式会社化demutualisation(Singapore 1999:London 2000;NASDAQ 2000:Tokyo 2001:NYSE 2006)

機関投資家(保険 年金基金 ファンド)の増加

取引金額の巨大化

取引の迅速化。匿名化・低コスト化の要求

インターネットの普及による個人投資の変質 1990年代後半ー

高度な投資の一般化

physical trading, floor trading

computerized trading, screen trading

London Stock Exchange -------- SEAQ(stock exchange automated quotation) system

inter-institutional networks, electronic communication networks ECNs

separate section for smaller companies

London Stock Exchange -------- Alternative Invesment Market

市場集中原則が保たれている状態での市場の分裂market fragmentation

集中原則:取引所会員は上場商品を取引所で取引しなければならないというもの

取引所(第一市場) 上場商品 取引所会員

場外市場(第二市場) 上場商品 取引所非会員

店頭市場(第三市場) 非上場商品 取引所会員・非会員

直接取引(第四市場)

取引所取引 | 立会内取引 |

| 立会外取引 |

取引所外取引 | 店頭取引 |

| 私設取引 |

三好秀和編著『ファンドマネジメントのすべて』東京書籍, 2007年, p.124.

上場商品の多様さをめぐる競争

市場間競争には、コストのような側面のほかに、扱っている商品の豊富さといった側面での競争があります。

株式では新規公開initial public offeringの場所をに競う面があります。上場listingは一定の上場基準を設けて審査をして上場を認めます。

なぜこのような手順を踏んでいるかといえば、上場しているものを選別することで市場の評価を高くすることと、投資家の保護との両面があるかと思います。

株式には初めて市場に出てくる株(新規公開株)の問題とすでに市場に登場すみのseasoned stockとの区別があることもここで覚えておきましょう。

新規公開発行initial public offering: IPOの問題

引受underwriting 一般に証券を発行者自身が発行することを直接発行といいます。関係者だけに発行するなら直接発行も十分ありうることですが、広く社会に発行するということであれば、そうした窓口をもっている証券業者に発行を引き受けてもらうことになります。

割当というのは何か基準にしたがって新株を引き受ける権利を割り当てることを意味しています。よく株主に割り当てるものを株主割当、株主でもない取引先などに割り当てるものを第三者割当といいます。

公募public offering (for sale)

割当placings

上場の数を競う面からいえば上場基準をゆるめればいいのですが、市場の評価を下げるおそれもあるのです。たとえば上場してもすぐに会社がつぶれてしまったり、その帳簿がいいかげんなものだったりしては投資家が困るわけです。

IPOは通常は小さな企業ですが、国営企業が民営化されたり、上場を嫌っていた大企業がようやく株式を公開するといった場合は、大企業ということもあります。

このほかにあたらしい種類の商品の上場問題があります。

一つは派生商品とされるもの(先物取引 オプション取引など)。1985債券先物取引 1988TOPIX先物:東証と日経225先物:大証 2006日経225mini先物:大証

一つは投資信託の上場(上場投信 1995日経300:大証)。

一つは株債券以外の商品とか不動産に関する商品(2001上場不動産投信REIT 2007大証金ETF 2008東証金ETF 2010東証商品ETF)。

証券といったときに注目されるのは資産証券化asset securitisationの問題です。これは企業のバランスシートの左側資産側の証券化という問題です。従来はバランスシートの右側で資金調達における株や社債がどのように機能するかをみていたわけです。

企業や金融機関にとっては、資産証券化はあらたな資金調達手段となっています。私の講義の体系のなかでは財務管理論で詳しく扱います。

投資のタイプの2分法

最後に投資家が行う投資についてはつぎの2つのタイプがあることを区別しておきましょう。

portfolio investment

strategic investment

株式投資を例にとると2つの投資の区別がはっきりします。前者では投資はいわゆる純投資あるいは証券投資(間接投資)で相手の企業との関係は考慮していません。単に投資対象としてその株式を考えます。証券市場論で主に問題にしているのは、こちらになります。

後者は経営戦略的な投資で、相手の企業との資本関係が深まることで、業務上の提携がしやすく強固になるといった判断基準がはたらきます。財務管理の講義では、こちらの投資(直接投資)を中心にお話します。

portfolio investmentを進めるときには、投資対象を分析して投資判断をするわけですが、その分析手法にはつぎの2つのタイプがあるとされています。すなわちfundamental analysis or technical analysisの2つです。

すごく沢山の話題が出てきましたが、それは1年間で消化すべき中身のすべてが実は今、ここで話されたからです。今日お話しした内容が最終的に1年間のあと、頭に入ればいい。そういう風に考え直して、消化不良のところは1年後の試験前に読み返して、分かればいいと考えの直してください。

originally appeared in April 11, 2010

revised April 11, 2018

財務管理論Ⅰ

証券市場論Ⅰ

Online Open Course : Securities Markets Ⅱ〔公開講義 証券市場論Ⅱ]

株式については証券市場論Ⅰで述べています ⇒ 「証券市場論Ⅰ」

講師のプロフィール。 各種お問い合わせはプロフィールにあるメールアドレスからお願いします。

後期1回目 現状の理解

後期は債券に入りますが、その前に前半の講義に接続する問題として、誰が株式を保有しているかを議論します。企業―銀行が互いに相手の株を持つことを持ち合いmutual holdingと言いますが、1990年代から2000年代にかけてこの株式持ち合いの解体が進みました。ただし現在この解体は小康状態にあります。他方、この間に逆に保有を高めたのは外国人です。

注目される政策保有株の削減 三菱UFJ信託銀行2021/03

わが国企業の株式持ち合い状況(2018 野村資本市場quarterly)

1990年代以降 日本社会では株式持合いの合理性を疑う意見が高まりました。英米など、アングロサクソン系の国では企業は他社株を保有しない慣行があります(これは事業会社の目的に、株式投資が含まれないことが理由の一つですが、株式や企業についての考え方の違いを反映しているのではないでしょうか)。持合いの理由としては株式保有企業と出資関係をもつことで取引関係を安定させることがありますが、このことが必ずしも合理的といえないと主張されるようになりました。また持合いによって浮動株を減らすことで、企業買収を防ぐ面に対しても、批判が出てきました(買収を防ぐ面は、企業防衛という点で否定する必要はないと個人的には思いますが、株主に互いになることで、企業統治が結果として甘くなり、機能しなくなるリスクがあります。)。

持合いについては、株式保有によって企業間の取引関係を安定化させる目的もあったと指摘されます。しかしこうした長期継続的取引が、本当に有利な取引かどうか。合理性を追求せずもたれあいになっているとの指摘もでてきました。さらに取引の固定は海外をはじめ外側の企業からすれば市場参入の壁に見えるなどの指摘が続きました。時価会計の導入もこの問題に影響しました。他方で、企業間で業務提携などの目的で、相手株を取得することは現在も見られます。これを政策保有株と呼んで置きます。

2001年3月期から保有金融商品について(市場価格が存在するものは原則として)取得原価でなく時価会計で評価するように改められました。時価評価の詳細は以下の通りで、時価評価には幾つかの例外があります。

保有証券の時価評価について(新日本有限責任監査法人)

投資目的保有の有価証券:原則通り期末時価評価 評価差額は当期損益へ

満期目的保有の債券:時価でなく償還差益を上乗せした理論価格を計上

子会社関連会社株:取得価格

その他有価証券(長期的に売買の可能性):評価差額は純資産の部に計上

(いわゆる「持合い株」:政策保有株は「その他有価証券」に入る)

後期第2回 統計資料についての説明

以下を読んで別途指示される課題を提出してください。

証券市場論資料(株式市場編)

東証のシステムダウン in Note

後期第2回課題ー統計数値と課題の発見

紹介されている統計資料を読んで、気が付いた証券市場に関する問題について、論じてください(問題の立て方がわからない人は前期でやった証券市場の機能、役割の議論を思い起してください)。

後期第3回 債券論初回

what is a bond 債券市場について in Note

後期第3回課題 以下に答えてください。

債券と借用書の違いはなにか。

国債、普通社債について、ある特定年度について、発行額、現存額に占めるそれぞれの比率を示せ。

後期第4回 債券論2回目 償還 債務 債券と株式 条件付き資本 利子論など

Equity and Bond

流動性プレミアム仮説 純粋期待仮説 市場分断仮説(ニッセイ基礎研)

自然利子率で考えるデフレ対策 20160805

低金利によって日本経済は回復するか 2017

低すぎる中立金利 2019

先進国で金利が下がるのは先進国の成長率の低下を反映してその自然成長率が低下しているからだという主張があります。

後期第4回課題 (即答できないときは自分でも調べてください)。

国債の信用格付けがその国の債券の中で最上位とされるのはなぜですか。

あなたは金利をどのように説明しますか?

日本の自然利子率はなぜ低下したと考えられているのか?

後期第5回 債券論3回目 金融政策 in Note

債券取引 種類 目的 異次元(量的質的)金融緩和

債券市場からみた日銀の金融政策 三菱信託銀行2017年7月

当面の日銀の金融政策に3つの課題 木内登英 FITF2020年3月

大原透 日銀の金融政策とETF購入~退路はあるのか 2020/05

財政ファイナンスがインフレにつながる可能性 2020年12月24日

後期第5回課題 以下について述べて下さい。

現在の日銀の金融政策は何が問題なのですか?国債市場にとって何が問題で、日本経済にとっては何が問題か。現状を含めて説明してください。

後期第6回 債券論4回目 国債の信認 国債の保有者

日本の国際収支推移

公債依存度の推移(総務省統計局) 国債発行計画(29年度)(財務省)

年金資産は414兆円で過去最高を更新 大和総研2021/03

後期第6回課題 以下の設問に答えなさい。

日本の国債の信認が崩れない理由は何ですか。

国債の信認が崩れるとどのようなこと起きると予想されますか。

後期第7回 債券論5回目

市場構造の変化

大原透 日銀の金融政策とETF購入~退路はあるのか 2020年5月

注目される政策保有株の削減 三菱UFJ信託銀行2021/03

後期第7回課題 以下の設問に答えなさい。

株式持合いが崩れた理由を説明しなさい。

銀行が国債保有を減らした理由を説明しなさい。また銀行が国債に変えて保有を増やした有価証券はなにか。

後期第8回目 債券論6回目

公共債論 国債 財投債 財投機関債 政府保証債 地方債

(国債 財投債)(財務省) 政府保証債(iFinance)

財投機関債 地方債(総務省) 地方債(財務省)

後期第8回課題

政府保証債 財投債 財投機関債について説明しなさい。またこの3つのうち国債の一種に分類されるのはどれですか。

後期第9回目 債券論7回目

普通社債 金融債 円建て外債 仕組み債

仕組み債 in goo 仕組み債を投資家のニーズにこたえるという側面から説明しています。

仕組み債資料(日本証券業協会) structured bonds 他社株転換社債 日経平均リンク債、ノックイン投信などが投資家側のリスクの面から紹介されています。

債券は投資家の側から見れば、約束の期日に債務の支払いを受けることが原則です。それにいろいろな条件を付けているものがあります。

期限前償還条項 期限前に償還する権利が発行者にあるもので投資家に不利です。

トリガー条項、ノックイン条項 いずれも条項に定められた条件に達すると償還の条件が変更されるもので、投資家に不利になることが定められています。トリガーは早期償還になる場合をさしますが、ノックインはノックイン価格まで相場が下がると、下がった価格で償還されるものに限定的に使います。

償還元本利子などの支払い条件条項 為替連動型、市場金利連動型などはその時の条件により有利になる場合、不利になる場合があります。

なお債券の中で資本に近い性格を持たせたものが登場しています。一定の条件が発生すると、償還額等が減額されるなどの仕組みになっているものです。これも仕組み債だと言えますが、これについては、前期のハイブリッド証券のところで述べています。ここでは仕組み債の議論と分けて置きます。

例 条件付き転換社債 ベイルイン条項付き劣等債

後期第9回課題

投資家保護の開示規制が免除されるのはどのような場合ですか。

EB債について説明してください。

後期第10回 ここまでのまとめ

欧州で進むサステナブルファイナンス法制化 2020/12

債券におけるESG投資について 三菱UFJ信託銀行2021/04

気候変動とアセットマネージャー 三菱UFJ信託銀行2021/06

EUの新たなサステナブルファイナンス戦略 野村総研2021秋

気候変動対応オペとESG債投資 ニッセイ基礎研2021/10

後期第10回課題

日本版金融ビッグバンとはどのような内容ですか。

ESG債とはどのような内容ですか。

後期第11回 投資信託

Morningstar funds ranking レビットの投資信託批判 in goo

投資信託統計データ(投資信託協会)

東証REIT指数(SBI証券) 不動産投信情報ポータル

index funds (CFI) hedge fund (CFI) 投資信託の時価評価 会計処理)

後期第11回課題

アクティブ投信とインデックス投信の信託報酬の違いが生まれる理由について説明してください。

インデックス投信がアクティブ投信より好ましい理由は、信託報酬の安さのほかに何が考えられますか。

シャープレシオについて説明してください。

後期第12回 証券犯罪

insider trading(CFI)

後期第12回課題

適合性原則に違反した行為の事例を挙げてください。

相場操縦はなぜ規制されているのかについて説明してください。

内部者取引はなぜ禁止されているのかについて説明してください。

後期第13回 最近の話題から

後期第13回課題

Online Open Lecture : Investment in Stocks 株式投資入門

避けたいのは、知らない言葉でまごついて投資自体をあきらめてしまうことです。さっそく現在の相場を見ましょう。日経平均 TOPIX 円ドル相場 円ユーロ相場 ダウ平均などを見ます(カブタンの日経平均 表示は20分delayです。)。

株式投資を開始するタイミングとしては、株価が大きく下げた直後、相場が低迷し多くの投資家が投資に自信を持てない状況。それが投資を始めるのに良いタイミングです。それは高値で株を買うことを避けられるからです。相場は波が動くように動きます。大きく上げた翌日は下がりやすい。逆に大きく下げた翌日は上がりやすい。その繰り返しです。高値で株を買うことを避け、手数料程度の値上がりが得られれば最初の投資は成功ですね。

Ch.225リアルタイムチャート

日経平均チャート(Yahooファイナンス 表示は20分delayです)1ケ月 3ケ月 6ケ月 1年 2年 5年 を見る。リアルタイムチャート

N225(Yahoo Finance) 英語ですが日本語のサイトより多機能です。comparisonの機能など使えますね。DOWとの相関あるいは乖離を見てみましょう。

QUICK MONEY WORLD

ドル円相場(Yahoo Finance リアルタイム表示機能があります)1ケ月 3ケ月 6ケ月 1年 2年 5年 を見る

円相場=為替と株価はどの程度連動していますか。NYの株価との連動性はいかがですか。

投資部門別売買状況(グラフ) 今どの投資売買部門が動いていますか。

株式投資で、初心者がするべきことは、1)小型株に手を出さないこと。時価総額が小さい株を小型株と言いますが、小型株は売買が通常は盛んでありません。買っても値下がりしやすく、売却も困難になります。最初は東証一部でそのなかでも大型株から選びましょう。2)最低投資金額が安い株にも手を出さない。同様に最低投資金額(売買単位株数×時価)が安い株も薦めません。こうした株は売買は盛んですが、値動きが荒くかつ一方向に振れます。初心者である個人投資家には不向きです。3)次に所属する業種の将来性をよく考えること。将来性は売上や利益の伸びからもある程度判定できます。世の中の変化についての将来性の判断が投資では意外に役に立ちます。以上を基本とします。直截に企業名と将来性で検索することも試みましょう。

将来性については、投資の世界は、リスクを避けることが基本なので、世の中より「進歩的」だということです。そこで投資家はたとえば環境問題には敏感で「進歩的」です。その結果、(温暖化の原因となる)化石燃料にこだわる自動車メーカーは売り(そうした部分を切り離せば買い)です。(木材などの枯渇につながる)紙にこだわる事務機メーカーも売り(そうした部分を切り離せば買い)ということになります。世の中がどのように今後なるかを、予想して投資を楽しみましょう。参照:気候変動と企業

株式投資の基本は割安株の発見です。一般に割安とは株価が1株当たり配当、1株当たり利益に比べて、上がり過ぎていないことを意味します。株価収益倍率、株価純資産倍率が低いもの、配当利回りが高いものを選択します。低いとか高いということを議論するには基準が必要です。市場平均、つぎに業種平均の数値と比較するようにします。

1株当たり配当/1株株価 = 配当利回り 平均より高いもの:株価が割安 株価が配当に比して上がり過ぎていない。

1株当たり利益/1株株価 = 益回り 平均より高いもの:株価が割安 株価が利益に比して上がり過ぎていない。

1株株価/1株当たり利益 = 株価収益率(株価収益倍率 price earnings ratio, PER) 平均より低いもの

1株株価/1株当たり純資産 = 株価純資産倍率(price book-value ratio, PBR) 平均より低いもの

理屈では予想利益 予想配当を使うことになっていますが、ここで企業側の予想数値はしばしば期待を込めた見通しになっていますので、直近の実績や業績見通しをみながら予想数値の妥当性を判断します。

割安株発見のもう一つの手法に、理論株価との乖離幅をみる方法があります。理論株価(幅で示されるときは中心値をみます)より株価が上値か下値か。下方乖離が割安になりますが、極端に下方乖離している場合は(隠された事情があるかもしれませんので)、入門の段階では投資対象から外した方がいいでしょう。理論株価から1割程度下方乖離するもの)を選びます。理論株価をいかに導くかは以下をみてください。

理論株価の計算方法 ここで山崎元氏が紹介しているものは、株主資本をベースとして、それを押し上げる大きさの現在価値を加算するというもの。考え方として払込資本が出発点になり、それにどれだけつけくわわるかを問題にしている。そして払込資本を上回る加算計算になるには、リスクプレミアム(期待収益)を上回る収益が必要だとしている。予想収益がどうなるかや、リスクプレミアムの大きさをどう考えるかがポイントになる。

理論株価の計算方法(スイングトレードの達人) この人は一株当たり純資産に一株当たり利益を一定の方法で加算する形で、理論株価を出そうとしている。求めているのは将来の理論価値だろうか? 少し荒っぽい印象を受ける。

理論株価の計算式 この比較は有用。計算式を集めて比較してくれているので参考になる。指摘されているように、とく小さな会社の予想利益はあてにならない。ということは小さい会社の理論株価は、予想利益が過大であるために、高く示されがち(相場に対し上方乖離しやすい)ということ。

理論株価に比べ株価が十分下方乖離しているものを選びましょう。つぎに配当利回りについては気持ちとしては2%を下回るものは避けたいですね。ただ優良株のなかには1%を下回るものが確かにあります。ただ少なくとも株価収益率PERについては20倍を超えるもの、株価純資産倍率PBRについては1.5倍を超えるもの・・・これらは明らかに株価が割高ですから最初の投資では避けましょう。できれば直近の決算情報も確認しましょう。決算が近々発表されるときは、決算を見てから選択しましょう。こうした判断基準は、投資に慣れてきた段階で緩めても問題はありません。

このほか 配当性向(配当/利益)は低い数値かを見ます。低いと配当余力がありますが、高いのは無理をして配当を払うほど利益率が低下しているか、配当を投資に回す必要がないほど、新規投資の案件が減っているか。いずれにせよ好ましくありません。決算の見通し(予想)の進捗状況もよく見ます。進捗が悪いのは、決算の修正⇒株価下落になりますので注意するべきです。

ではスクリーニング(銘柄の絞り込み)をしましょう。証券会社に登録すると、そこに証券会社が提供しているものがあります。ここでは無料で登録せずに使えるスクリーニングに使うサイトを紹介します。

Traders Web 銘柄スクリーニング 検索可能項目が多いのでいろいろな項目を組みあわせることが可能 これを提供しているのは DZH Financial Researchという会社。この会社はQuick、トムソンロイター、日経など大手に情報を提供している。資本的には中国の親会社が100%出資支配しています。

みんなの株式 株価の判断で予想株価 理論株価の表示は使える。目標株価・理論株価は、他のサイトも同じだが突然変更されることがある。とくに決算や業績見通し発表や資金政策発表前後(こうした発表は場が引けたあと。一般に減益になると株価は下落、増益になると上昇。怖いのは市場が極端に動くことである。同様に企業不祥事にも市場はやや過敏に反応する。したがってこうしたイベントは高値あるいは安値になるので売り買いのチャンスになる。自社株買いや増配は、株価押上要因だが減益発表と組み合わされているときは微妙。増資は押し下げ要因。借入や社債発行は、その目的や財務状態によって意味が異なる)は注意が必要。このサイト(みんかぶ)は登録しない場合 取引時間中はアクセス制限がかかったことがある。業種別に入り、割安銘柄を探すのもいい。なおこれを運営提供しているのはMinkabu the Infonoid ミンカブジインフォノイドという会社。ここは後述するKabutanも提供している。

3) 株マップコム 簡易スクリーニング 項目数は少ないが 自己資本比率の検索機能は貴重 共同通信の子会社らしいクオンツリーサーチという会社が運営提供している。

怖いのは直近の決算発表や、関連するニュースを見落として損をすることです。企業名と決算という言葉で、検索を書ける習慣をつけましょう。

つぎに購入した後を考えます。複数株を保有した状況になっています。ここで購入時点ではなく、財産を増やす基準になる基準日の終値を記録します。第一の原則は、売るときは、必ず(基準日の終値+売買コスト)以上の値段で売却することです。この原則を守ることで、資産のすり減りを防止できます。前日の高値と安値を必ずチェックします。その振幅の幅が注文を出すときに参考になります。前日の高値と安値の振幅の範囲は、指値の注文の範囲として合理性があります。注文を出すときは、注文期間は少し長めにします。

売り買いの判断について迷うときは、例えばみんなの株式の判断をチェックすると冷静になれます。たとえば自分が買いと思っても、みんなの株式では売りになっているとき、今一度判断を見直せます。直近で新たな情報がないか、慎重になりましょう。

Traders Web 銘柄スクリーニング このサイトを使って数値を実際に入れて、スクリーニングをする意味のある数字を考えてみます。

スクリーニングしたあと、実際に購入するかについては、まず直近の株価動向をチェックして、現在が買い時かの判断をする必要がある。たとえば移動平均線moving average このテクニカル指標で買いサインがでているかのチェックを併用することを考える。

移動平均の計算方法

加重移動平均と指数平滑移動平均

移動平均線のトレンドtrendと乖離率が示される 乖離率は日々動く値なので短期投資には必要だが、長期投資ではトレンドの方が重要。長期 中期トレンドが上昇であるなか短期のみが下落なら買いサイン。移動平均線を利用した投資の方法に グランビルの法則がある。グランビルの法則では移動平均線と株価との関係が問題にされている。ただグランビルの法則は8つもあって覚えるのも面倒だ。その中で一番簡単なものは、乖離の大きさを問題にするもの。その日の乖離率difference from moving averageが大きくマイナスであれば割安サイン。大きくプラス(目安は5%超)なら割高サイン。とりあえずはこれがグランビルの法則に含まれていることを覚えよう。

乖離率={(株価ー移動平均)/移動平均}×100

そして長期の移動平均線を短期の移動平均線が右上に突き抜けるものをgolden crossといい相場上昇のサイン。右下に突き抜けるものをdead crossといい相場下落のサインという。このgolden crossとdebt crossもグランビルの法則のなかで、移動平均線と日々の株価線の関係として指摘されている。

なおこの移動平均の数値を、計算するときに最近の数値の影響が大きくなるように計算することが合理的だとされる。その方法を収束拡散convergence divergenceといい、そうして計算した数値を収束拡散移動平均 MACD moving average convergence divergenceという。なお同じことを平滑移動平均exponetial moving averageと呼ぶこともある。

ボリンジャーバンドBollinger band(ボリンジャーバンド:カブコム証券) 移動平均線に対して日々の株価の標準偏差(σ=シグマ)の値の変化が示さしたものである。このバンド(たとえば3σ)の上に株価があれば割高。下(たとえばマイナス3σ)にあれば割安。

このほか株価の偏りを計測する手法にはRSI relative strength Indexを使う人もいる。これは一定日数間の上昇幅の合計を、一定日数の上昇幅と下落幅の合計で割ったもの。50%を超えると買いが強い。割ると売りが強いという。これは相場全体についての騰落レシオと似ている。

騰落レシオは、一定日数間の上昇銘柄数を、値下がり銘柄数で割ったもの。これも相場の過熱あるいは冷え過ぎを表す数値として使われる。120%前後が過熱(買われ過ぎ)の目安とされる。逆は80%割れで売られ過ぎサインである。株価の面ではPBRの1割れ。PER4で10割れは、予想配当利回りで2.5%超え、などは株価の割安サインである。そこで下げ止まるという保証はないが割安サインではある。

株式投資入門中編 投資銘柄の選択

株式投資入門中編補講 優良株の相場動向

株式投資入門後編 値下がりへの対処法

originally appeared in Dec.4, 2009

corrected and reuploaded in Aug.17,2021

Online Open Lecture : 株式投資入門後編

最後の最後 値下がりへの対処法

値下がりがあった場合、それを利用して取得単価を下げるのが投資の基本です(張った銘柄は自分なりに納得しているのだから、あとは保有単価を下げてゆく)。ただし値下がりは続くこともあります。しかし持ち株の取得価格を下げることは値下がりに強いポートフォリオを作る上で大きなポイントなので、値下がりをチャンスと見た方がよいのです。ただし単純に買い増しすると、値下がりでかえって損失が拡大することがあります。

誤った投資方法:上昇株の下値買い増し(ナンピン買い)。先ほども述べたが下落株は単純に買い増しをしてもさらに値下がりをして、損失が拡大することが多い。損失が出ているわけだからまずは売って損失を小さくすることが基本です。2000株保有している場合、1500を売りまず損失を小さくします。そのうえで、値が下がっているうちにできるだけ低い値段で1500買い戻しします。これはナンピンとは少し違います。まずは過半を売って損失を小さくします。そのうえで安値で買戻しをして、取得単価の切り下げを図るというものです。この戦略が有効なのは、相場の下落局面(下落が持続している局面)です。毎日シーソーのようにあがったり下がったりしている場合は、相場をにらみながら高値で売って安値で買い戻すことを繰り返せばよい。ここでは相場下落局面での保有単価切り下げの方法を述べています。

取得単価2000 2000株保有(保有資産評価400万)でスタート

株価 取得株価 保有株数 評価 損益 損益率

0日目 2000 2000円 2000株 400万 0 0.0%

1日目 1900 2000円 2000株 380万 -20万 -5.0%

2日目 1800 2000 2000 360万 -40万 -10.0%

仮定 1500株売却 資産は500株+270万

3日目 1700 仮定 1500株買入 資産は2000株+15万 -15%

取得株価は1775に下がる

4日目 1800 1775 2000株 360+15万 -25万 -6.25%

5日目 1900 1775 2000 380+15万 -5万 -1.25%

6日目 2000 1775 2000 400+15万 +15万 +2.75%

いわゆるナンピン買いでは追加資金が必要ですが、このやり方なら追加資金は不要です。いわゆる難平については、投資教則本はしばしば否定しています。

「ほかのどのような愚行よりも、運用資金に決定的な打撃を与えるものがあるとすれば、「それは難平ー損失が出ているポジションを積み増すことだろう。」「プロ・トレーダーは、勝ちトレードのポジションを増やすことはあっても、負けトレードのポジションを増やすことはない。これに対して、経験の浅いトレーダーの多くは反対のことをする。」(ジョン・ボリンジャー序文『プロ・トレーダー』日経BP社、2016年, p.273)

私は相場の動きに合わせて、取得単価を下げて行けばよいと教えています。そのためにまずは売って損失の原因になるポジションをちいさくすることです。そのつぎに取得単価を下げる目的で再取得しますが、前提はこの株が優良株だということです。

相性の悪い株の切り捨て。値段の動き方が想定と違って、割安と思って買ったがなかなか上がらない株があります。下落局面で今一つ現れるのは「相性の悪い株」です。投資家のなかには、塩漬けにして保有を続ける人も多いのですが、私は自身で損切のルールを作って「サヨナラ」することを勧めています。損切は許容できる「損失金額」を決めて、それを超えたら売却を基本とします。大変不思議なのは、こうしてサヨナラをした株と復縁したことはないのです。つまりサヨナラの選択は正しかったのです。

2018-11-09 upload

2021-08-17 更新

株式投資入門中編補講 優良株の相場動向

株式投資入門中篇 銘柄の選択

株式投資入門前編 スクリーニングサイトの紹介

日本総合研究所調査部金融ビジネス調査グループ編『グローバル金融危機後の金融システムの構図』金融財政事情研究会, 2010

2008年3月ベアスターンズBear Stearnsが資金繰りにゆきづまり 事実上ベアスターンズは破たんし 政府保証のもとでJPモルガンに救済合併された。

2008年9月リーマンブラザースLehman Brothesが破産申請し、メリルリンチ はバンクオブアメリカに買収され AIGに政府は850億ドル規模の融資をして救済し実質国有化された。(この後者が起こす衝撃がいわゆるリーマンショックである)。

アメリカ企業は社債利回り低下を背景に社債による資金調達を増やし その資金で自社株買いを行うことで株高を演出していた。

日本の低金利政策 円資金借り入れ 海外に投資という円キャリートレードcarry tradeが少なからず行われる(海外の投機資金を日本の低金利政策が生み出していたと批判される。)

自己資本規制の低かった投資銀行では 過大なレバレッジが生じた。また大手金融機関では オフバランス取引を拡大し 自己資本規制を潜脱していた SIVをつかい レポ取引 証券を購入し さらにそれを担保に借入➡高レバレッジ

問題の一つは 証券化という手法での資金調達と預金という資金調達方法の比較で 前者がより不安定だということ 証券化という手法に頼ることで不安定さが増したこと。シンジケートローンは伝統的金融機関が預金をベースに行うという限りでは 市場型間接金融であっても 取り入れ資金に安定性がある。(大垣さんはシンジを市場型与信といっているが(バルクセールも加えているが)、むしろポイントは預金がベースという点にあるのではないか。大垣さんは社債との対比で規制回避の側面があるとしている。 大垣尚司『金融と法』2010 第11章以下。)

銀行同様にリスク変換機能を果たしながら、規制を受けない資産変換(risk変換)の仕組み 中国の理財商品や先進国のヘッジファンドなどシャドーバンクをどうみるか、これらはレバレッジの拡大(借り入れた証券を担保に借入が増えるなど)というリスクの拡大もしている。参照 天谷知子『金融機能と金融規制』2012, 179-181以下ほか。

VaR 統計的手法で市場リスクの予想最大損失を算出する指標 市場が大きく動く場合はこの手法では十分でない。1)ヒストリカルデータ十分でない 2)計量モデル自体に問題がある など

VaR shock 2003年に金融機関がVaR管理により大量に国債を売却 金利上昇が増幅された

アイデア:マクロリスクの測定 マクロVaR

アンバンドリングunbundling unbundle(業務プロセスの専門分化)➡自分のプロセスだけに関心 全体のリスクをだれもが把握できない

➡ アンバンドリングについて、天谷は業務のアンバンドリングとリスクのアンバンドリングに分けることができると指摘。またアンバンドリングの原因として規制逃れregulatory arbitrageを指摘。天谷知子『金融機能と金融規制』2012, 123-124

完全競争の前提 参加者の原子性(他の参加者に影響を与えない) 現代の金融市場では保証されていない。

自己資本規制の景気循環増幅効果(プロシクリカリテイprocyclicality)➡2004年のバーゼルⅡの問題点とされ バーゼルⅢでは修正された点の一つ。

マクロプルーデンスmacro prudence 金融システム全体の安定性が、中央銀行の金融政策を役割として従来より比重が置かれている。他方で中央銀行が行えることは、一国レベルでは限界も。

#リーマンショック #証券化 #シンジケートローン #レバレッジ #シャドーバンク #VaRショック #VaR #アンバンドリング

みずほ総合研究所『ポスト金融危機の銀行経営』金融財政事情研究会, 2014

証券化の問題

1)証券が複雑になりリスクや価格に妥当性について投資家は格付けや信用補完措置に依存。格付け機関の信頼低下により混乱。

2)転売を前提にしたビジネスモデルで貸出組成段階で規律にゆるみ。

3)証券化商品を担保にした短期市場性資金への依存。市場価値への懸念に脆弱。

4)規制のループホール(規制逃れ)、アービトラージ。

loophole:means of evading a rule without breaking it

arbitrage:the practice of buying in one market, and selling in another to make a profit from the differences in price

リーマン金融危機(リーマンショック 2008年9月)以後顕在化した問題

1)危機をもたらしたのは、シャドーバンク(銀行同様に、社会的に資金を集め資金運用業務を行っていながら公的規制を逃れている金融組織)。銀行はシャドーバンクを隠れ蓑にしてリスク業務を拡大。

2)ミクロ的な健全性規則だけでなく金融システム全体の健全性を重視するマクロプルーデンスの重視(G-SIBsへの追加的自己資本要件やカウンターシクリカル資本バッファーなど)が必要。

3)以前から指摘のある大きすぎてつぶせない問題…大手金融機関解体論の再燃。

4)当局による金融監督、金融機関自身の内部規律、取引による市場規律などが議論されるなかで、内部規律論に批判(金融機関の内部規律に任せることに批判が)集まる。当局による金融監督に重点を置くべきとの議論強まる。

以上の問題への対応としての、バーゼル規制(国際的に業務展開する銀行への規制)

バーゼルⅢ 2013年から導入 2019に完全実施(Tier 最低水準6% 総資本8% ここまで2015+資本バッファーをその後毎年上げて込みで10.5%が2019 流動性カバレッジレシオも2015に60% 毎年引上げて2019には100%)

buffer:something which lessens the force of a blow or collision

米国におけるドッドフランク法の制定

2010.07 米ドッドフランク法Dodd-Frank Act 銀行とその関連会社 銀行持ち株会社に リスクに高い自己勘定トレーデイング業務ヘッジファンド PEファンドへの出資を原則禁止などのボルカールールが話題 2013.12 最終ルール確定

Cosumer Financial Protction Bureau(CFPB)の創設:消費者保護 金融機関の慣行に幅広い権限

Financial Stability Oversight Councilの新設:システミックリスクのモニター(監視)と権限、非銀行金融機関の規制監督

背景にある問題 大企業の資金調達が証券に移行 借入比率の低下 金利マージンの低下 ➡ ユニバーサルバンク(商業銀行と投資銀行の業務を併せ持つ)化の進展 投資銀行IB マーチャントバンクMB 銀行のリスクテイク活動を監視制限する必要がある。

1988 クレディスイスが米ファーストボストン(IB)を買収 CSFBを設立

1989 独ドイツ銀行が英モルガングレンフェル(MB)を買収

1995 独ドレスナー銀行が英クラインオートベンソン(MB)を買収

1995 スイス銀行が英SGウオーバーグ(MB)を買収

1997 スイス銀行が米ディロンリード(IB)を買収 UBSとスイス銀行が合併(UBS)

1998 米シティとトラベラーズ(ソロモンブラザーズIB。スミスバーニー)の合併 商業銀行と投資銀行の大型合併事例

1999 GLB グラムリーチブライリー法成立 銀行証券の業際規制の撤廃

1999 ドイツ銀行が米バンカーズトラスト(IB)を買収

2000 CSFBが米ドナルドラフキンジェンレットを買収

2000 UBSが米ペインウェッバーを買収

2000 米チェースマンハッタンとJPモルガンの合併(➡JPモルガンチェースは2008にベアスターンズを買収)

2008 独コメルツ銀行が独ドレスナー銀行を買収

2008 米バンクオブアメリカはメリルリンチを買収

2008 米リーマンブラザーズLehman Brothersを英バークレイズ(北米)と野村(北米以外)が買収

2008 米ゴールドマンサックスGoldman Sachs 米モルガンスタンレーMorgan Stanleyはそれぞれ銀行に業態転換(純粋の投資銀行の消滅?)

投資銀行investment bankの業務:プライマリーprimary業務 発行プライマリ―市場の仕事 債券株式の引き受け M&Aなど

2000年代に入ってトレーディング業務が拡大

トレーディング業務 流通市場での仕事 1)ブローカレッジ 2)マーケットメイク 3)自己勘定取引=プロップ取引或いはプロプライエタリ 取引 ➡ 2000年代に入り トレーデイング業務の比重が急激に高まる(背景 プライマリでの競争激化による収益低下 市場としては流通市場は圧倒的に発行より大きい 金融資産の比重が預金以外の商品にシフト)

proprietary:denoting or suggesting ownership

proprietor:owner of a business establishment

2008金融危機以降の業務の変質

トレーディング業務 短期の市場性資金に依存 レポ取引やCPなど 自己取引拡大 店頭取引拡大 シャドーバンクとの複雑な取引 脆弱性の露呈 ➡ 複雑な商品を避ける 対顧客取引中心 取引所取引中心 過剰なレバレッジの抑制 預金基盤の重視 トレーデイング業務の抑制

寺本名保美『ヘッジファンド運用入門 第2版』財経詳報社, 2008

山内英貴『オルタナティブ投資入門 ヘッジファンドのすべて』東洋経済, 2002

最初のヘッジファンド 1949年1月 市場動向に左右されない投資戦略 割安株を買い持ち(良い銘柄の選択+買う金を借りることでレバレッジ) 割高株を売り持ちすること(売る株を借りることでレバレッジ)で体系的バランスをとり 利益を膨らませるためレバレッジをきかせる これまで投機目的で使われたもの(デリバ取引)を体系的に組み合わせたこと 市場の上昇期にも下降期にもプラスの利益を生む運用手法をつくりあげたこと 利益の20%を成功報酬 ファンドに自己資金を投じることで投資家と利益を一致させた 行動の自由性を確保するためプライベートパートナーシップの形をとった。 ジョーンズファンド アルフレッド・ウインスロー・ジョーンズ ジョーンズモデルとも呼ぶ。フォーチュン誌1966年4月号の記事「独走するジョーンズ」で認知される 参照 ジェームズ・オーウェン 遠坂淳一訳『ヘッジファンド投資入門』ダイヤモンド社、2002, 70-76

プライムブローカーprime broker ヘッジファンドの資金調達 借株 売買執行 伝票処理などを代行する業務のこと。大手の証券業者、投資銀行などが行っている。

「投資ファンドマネージャーたちは複数のブローカーディーラーといろいろな金融取引を実行するが、すべての資金決済と証券保管サービスはこのプライムブローカー1社に任せるのである」レダーマン、クレイン『ヘッジファンドの世界』東洋経済, 1999 第14章プライムブローカー 冒頭。

プロプライアトリートレーデイングproprietary trading 銀行や証券会社で自己資本を利用して資産運用を行うこと プロップトレードとも

アキュムレーションaccumulation 取得価格<額面で利益を期間配分すること

アモチゼーション amortization 取得価格>額面で損金を期間配分すること

エンロン・ワールドコム事件 2001.12エンロンの破たん 310億ドル 2002.07ワールドコムの破たん 410億ドル 2002アーサーアンダーセンの解散 ➡ 2002.07 SOX法(Sarbanes-Oxley Act)につながる

オシレータ 日々の値動きから相場の強弱を示す指標のこと 例 サイコロジカルライン(過去12日のうちプラスになった日の割合) 騰落レシオ(値上がり銘柄数/値下がり銘柄数)など

コベナンツcovenant 融資契約における特約条項のこと

コラテラルcollateral 担保 債務不履行リスクの備えてあらかじめ確保された弁済手段

システミックリスクsystemic risk 一つの金融機関のリスクがほかの金融機関に伝播し、金融システム全体に影響が出るようなリスクのこと。

シャープレシオ (ポートフォリオ運用収益率―安全資産収益率)÷標準偏差

ストップロスルール 一定以上の評価し恩になった段階で強制的に手じまうルール ストップロスルールstop loss rule ストップロスあるいはロスカットルール:状況によっては手じまえない、損失が大きくなることもあるという考え方もある・・・ストップロスを設定しない考え方も成立

ストレステスト ストレステスト VaRの範囲を超えた変動を事前に想定する作業のこと。具体的事例をあてはめるヒストリカルテスト。特定条件下のシミュレーションsimulationであるシナリオテストなどがある。

デカップリング 先進国と後進国の景気経済の分断現象をいう

デススパイラル ムービングストライク型のCB デススパイラルdeath spiral finance or financingとも呼ばれる。株価の下落に応じて転換価格を下げるもの。発行者は入手資金が減少。下がった価格で株式への転換が進む。自己資金の調達にはなるが、支配株主の交代につながる可能性がある。

ノンリコースローンnon-recourse loan 返済の原資を責任財産からのキャッシュフローのみに限定した融資(責任財産限定、非遡及型)

マーケットニュートラル 市場収益率と実際のファンドの収益率との差をトラッキングエラーtracking errorという 市場収益率を運用の目標とするファンドではこのかい離幅はリスクとされる。マーケットニュートラル管理:基準指数のロングとショートを組み合わせてポートフォリオの感応度と市場全体の感応度とを一致させ、ポートフォリオが市場変動の影響を受けないように調整することをマーケットニュートラルという。つまり市場中立型運用、トラッキングエラー管理とは、市場全体の変動に起因する価格変動をベータとするとき、市場変動ベータの影響をなくすことを目指す運用をいう。

レバレッジleverage 純資産以上の運用資産をもつこと

借入によるレバレッジ 借入 担保の掛け目

証券・現金の借り入れ 借り入れた証券の売却

借入資金での購入 デリバ取引 担保に入れる証券

証券価格が下がると 追加担保の要求 保有証券の処分も

Daniel Dolan and Taisei Hayashi, Financial English for Professionals, 日経BP社, 2003。これをベースに、大和銀行信託財産運用部編著『グローバル証券投資』東洋経済, 1996で補充した。

Agencies Securities 政府機関債 連邦住宅抵当金庫GNMAなど連邦政府機関 連邦住宅貸付銀行FHLB 連邦抵当金庫FNMA 連邦農業信用銀行FFCBなど連邦政府外郭団体の債券を指す

anomaly アノマリー

arbitrage 裁定

average down ナンピン買い 難平の語源(Wiki)

bail out 救済する

bell shaped curve

benchmark 指標銘柄

bid 入札

black knight 白馬の騎士white knightとは逆に敵対的買収hostile takeoverを仕掛けるものをいう

board of directors

buy and hold 長期保有戦略をいう

circuit breaker 1987年10月のブラックマンデーの反省 1988年10月導入 下落幅に応じて30分あるいは1時間などの取引停止

comparable company

consortium 企業共同体

contingent liability 偶発債務(Globis)

converge 収斂する

denominated 通貨建てをいう yen-denominated

Depository Trust Comapny:DTC 株式・社債の受け渡し決済に使う

economies of scale 規模の経済性(ゆうゆうブログ)

Fed Wire 連邦準備銀行 民間金融機関 財務省 政府系金融機関が参加 国債および政府機関債の決済に使う

flight to quality

flip 新規公開株を購入してすぐに売却して利益をだすこと

FOMC 連邦準備制度の7名の理事(大統領の指名 上院の承認 議長・副議長が大統領指名)と5名の連邦準備銀行(全米に12)総裁

fundamental analysis/technical analysis

growth investing 割安株投資value investingとは逆の成長株投資のこと

haircut 掛け目

hedge リスク回避戦略をいう coveredともいう

hidden liability 簿外債務(fundbook)

high net worth 富裕層

inside directors/outside directors

insolvency 債務超過 insolvent/solvent

in the money call optionで 行使価格>市場価格となること。 longなら(callの買い手なら)儲かり始める shortなら(callの売り手なら)なら減り始める

put optionでは行使価格<市場価格となること

investment banking 投資銀行業

league table

lockup 一定期間解約できないこと

long 買い持ち

LSE 1973年に全国約20ケ所の取引所を統合 1986SEAQを導入(マーケットメーカー制度) SEAQ international

margin call 追証

market depth 板(市場の流動性のこと 市場の厚みをいう)

moratorium モラトリアム 支払い停止(宣言)

onshore 国内の 国内向け

outscribed 応募超過

outstanding 未償還

pipeline 証券発行が準備段階にあること in the pipeline

portfolio insurance オプションや先物を使って価格変動リスクを抑えることを指す ⇒ 売り圧力を高めて暴落を加速するという批判がある

program trading プログラム取引 argorithmic trading

promisory notes 約束手形

proprietary 自己勘定の

quant 定量分析 quants 理工系出身者を指す

raider 乗っ取り家 corporate raider

random walk 金融資産の動きに規則性がないことをいう ⇒ テクニカル分析は妥当しない

redemption 償還

relative value strategy 割安なものを買い(long position)割高なものを空売りする(short position)

repos:repurchase agreement 買戻しの約束

retail/wholesale 小売り 卸売り

roll over 債務の返済期間の延長 投資をそのまま再投資するときにも

securities fraud 証券詐欺

short 空売り

VAR 統計的な最大リスク損失額

solicit 勧誘する

sovereign risk 主権者リスク 国家の信用リスクのこと

spread スプレッド 金利のリスク上乗せ分のこと

STRIPS Bond 国債を元本部分と利金部分に分離し別々に登録したもの

synergy ; synergy effect 合併効果のように使う

systematic risk 分散投資で取り除けないリスク

TALISMAN 英国株式の決済制度

thin market 薄商い市場

unwind 手仕舞う

withdraw 資金の引き上げ