ブタ軍団を子分に従え、下層社会に生きるクラシックな渡世人然としたブタ松の対抗馬として登場したのが、ダブルのスーツに身を包み、スタイリッシュなイメージをアピールした近代的ギャングのココロのボスだ。

元々は『おそ松くん』におけるイヤミと同様、憎まれ役的な、所謂秩序の破壊者として配役されたココロのボスであったが、登場回数を数えるごとに、ある時は男のダンディズムを貫き通すハードボイルド、またある時は心優しいシャイな紳士として、様々な性格付けがなされ、いつしか『ア太郎』ワールド随一の性格俳優宜しく、その人気を不動のものにした。

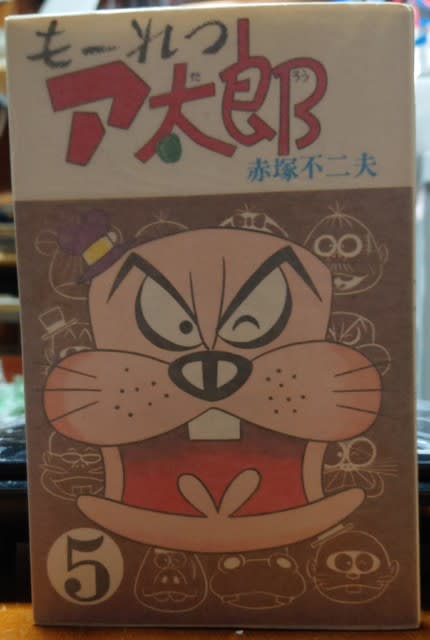

シッポを生やし、狸だか人間だか、原作者の赤塚ですらも、判別不能なケダモノ然とした風貌は、キャラクターメイクの達人・高井研一郎によって考案されたプロトタイプをベースに作られたもので、そのキャラクターイメージは、「ヘ~イ! レッドスネ~ク カモ~ン!」のフレーズで、当時人気を博していたコメディアンのショパン猪狩をモチーフにしたとも言われている。

語尾に「~のココロ」と付ける特徴的な言い回しは、その頃赤塚が頻繁に通っていた新宿のクラブ「竹馬」の常連客だった在日華僑の中国人男性が、マスターに「水割り一杯欲しいのココロ」とオーダーしたことが無性に可笑しく、早速その口癖をココロのボスに当て嵌めてみたというのが真相だ。

因みに、ココロのボスが「アー、ポックンポックン」と言い放つ、素っ頓狂な出囃子的台詞は、その後、赤塚と慣れ親しい間柄となる稀代の喜劇俳優・由利徹が、まだ巨乳なんてアダルティーな俗語もなかった時代に、映画『ニッポン無責任時代』(監督・古澤憲吾/主演・植木等)で、「オッパイがポックンポックン」と、グラマラスな女性をアドリブ的にこう表現したことがえらく気に入り、そのままボスの十八番の決まり文句として、特に何の事訳も与えず、喋らせたそうな。

ココロのボスは、その生い立ちからして非常に特殊で、幼い頃は宮殿のような邸宅に住むスーパーお坊ちゃんだった。

だが、それは父親が偽札造りによって財を為したものであり、その幸福な暮らしも束の間、警察の手入れを受けて、一家は一瞬にして零落する。

その後、ホームレス生活を余儀なくされるものの、元上流階級のプライドからか、大学(下宿部屋の壁に貼られたペナントからバカ田大学だと思われる。)へと進学。太平洋戦争時には、学徒出陣により特攻隊に配属される。

終戦後、どのような事情を辿ったのか、未だ明らかにされていないが、ギャングの世界へと身を投じ、いつしかココロ・ファミリーのボスとして、同じく狸顔をした子分A、子分Bを率い、ア太郎達の住む街に定住することになる。

犬猿の仲であるブタ松とは、今川焼屋の看板娘やバレエ教室の美人の先生を巡り、恋の争奪戦を展開したり、ブタ松の妹・松代がボスに一目惚れするものの、その交際に対し、猛反発を喰らうなど、両者の溝は一向に埋められることはない。

街のゴッドファーザー的存在であると自認し、横紙破りのファッショ的言動が、時としてドン引きの域に達するココロのボスであるが、子供のいない寂しさ故か、雌の雛・ピヨコを自分の娘代わりとし、ピアノを買い与えたり、美容院に通わせたりと、まるで血の繋がった娘に対するような溺愛ぶりを時折垣間見せたりもする。

ピヨコがローラー車に轢かれそうになった時も、身を挺してピヨコを守り、自らがローラー車の下敷きとなってペシャンコにされるなど、その愛情の深さは、ペット愛好家の伊達や酔狂で片付けられる単純な度合いのものではない。

子供好きで、道端にひっそりと咲く小さな花にも愛情を注ぐココロのボスのジェントルな側面を強調した性格描写は、赤塚が大好きだった映画監督・フランク・キャプラのインフルエンスを色濃く受けたものだと思われる。

余談だが、『ア太郎』の終了から実に五年の歳月を経て、名脇役・ココロのボスも、その名を冠した『ココロのボス』(「週刊少年サンデー」75年31号)なるタイトルの読み切り作品において、堂々の初主演を果たすことになる。

ギャング団の首領・ココロのボスが、田舎からやってくる最愛の母親のため、病院を占拠し、医者を装って母親に立派な息子の姿を見せてやろうと企てるが、母親はふとしたことで、突然のショック死。悲嘆に暮れるボスは、その場に偶然現れた兄貴分のギャングをあっさり暗殺し、その男の人一倍強かった心臓を見よう見まねで母親へと移植するが、ボスを上回る悪辣なギャングの心臓を移植された母親は、無事に蘇生したのもつかの間、大ギャングの遺伝子を引き継いだことにより、銀行強盗を派手に働く、ボスも驚愕のスーパーギャングとして蘇ってしまうというのが、このドラマの概要である。

時を隔て、突発的に描かれたこのスピンオフ作品は、当時ソニーが販売を開始したベータマックス規格初のビデオデッキSL―6300をモチーフに添えたCM漫画で、その販売に合わせ、「週刊少年サンデー」の16ページを広告ページとして買い上げたソニーサイドより、SL―6300の性能と利用法を簡便に伝えるPRコミックを、赤塚漫画的視点から表現して欲しいとのオファーを受けて描かれたものだ。(この時、ソニーは掲載の「サンデー」より『ココロのボス』のみを抜き出した販促用小冊子を制作、配布した。)

ストーリーに何の脈略もなく、申し訳程度にビデオデッキの宣伝を絡め、その用途の説明については、欄外に文字で記すのみという、広告漫画の体裁を整えていないところに若干たじろぐが、ギャグ漫画としては、アイデア、ネーム共に及第点を上回る出来栄えを誇り、ベテラン・赤塚の熟達した筆力を賞玩出来る佳作として評価を得るに至った。

因みに、この『ココロのボス』は長らくリスト漏れしていた作品で、当時、喜劇界の大御所・元あきれたぼういずの坊屋三郎が出演し、外国人相手に言い放つ「あんた、外人だろ? 発音悪いね!」のフレーズが話題を集めた松下電器産業(現・パナソニック電工株式会社)のパナカラー・クイントリックスのヒットCMを模倣し、登場人物達が「ソニーのビデオデッキ、ソニーのビデオデッキ」と16ページに渡って商品名を、ただひたすら連呼し続けるという、ヒューモアも才知も備えていない凡庸な宣伝漫画が、この時、「週刊少年サンデー」に描かれたと、赤塚の半生を題材とした伝記漫画(『赤塚不二夫 天才ニャロメ伝』/著・長谷邦夫、マガジンハウス、2005年)の中で記されていたが、その宣伝漫画とは、この作品を指していることは明瞭であり、この書き伝えもまた、痛々しさを露呈した、赤塚関連本特有の謬錯の一つであることを、この場にて指摘しておきたい。