赤塚のパロディーマインドは、漫画のあらゆる表出形態を解体構築した、二次創作的なイミテーションとしての概念を差し示すだけではなく、多岐広汎に渡る表現媒体のアピアランスを抽出し、更にそれらをベースに捉えた新趣向のカリカチュアへと、その作風を開花させてゆく。

インテリ然とした悪役風の人物が「みなさん‼ぼくがホシです よくおぼえておいてください」と、読者に呼び掛けるというキャッチーなプロローグから始まる「ホシのアリバイの探偵なのだ」(72年14号)は、倒叙形式でドラマが進行してゆく、推理サスペンスの体系的構成をトリッキーな脚色によりパロディー化した疑似ミステリーだ。

少年探偵団ならぬ、中年探偵団を称するバカボンのパパと目ん玉つながりが、毒入りすき焼きを食べ、死に至ったとされる、とある社長殺しの真相解明を求め、犯人探しに乗り出すが、事件は迷宮入りし、とうとうパパは同じ仲間である筈の目ん玉つながりこそが犯人ではないかと疑い出す。

そして、目ん玉つながりが社長殺害に及んだ犯行理由に、朝、昼、晩と毎日すき焼きを常食している社長に対し、二八年間すき焼きを食べていない目ん玉つながりが、そのリッチな食生活に嫉妬し、殺意を爆発させたことを動機として挙げるのだ。

パニック状態に陥った目ん玉つながりは、発作的に窓ガラスをぶち破り、逃げ出そうとする。

だが、殺害現場であるそこは二階で、庭先へと真っ逆さまに落っこちた目ん玉つながりは、頭から半身を地面にめり込ませてしまう。

そして、パパに「さあ‼ドロをはくのだ‼」と迫られた目ん玉つながりが、文字通り、本当に泥を吐くという、何とも心罰的な展開を迎える。

果たして、パパが容疑を掛けた通り、目ん玉つながりが犯人なのか……。

ドラマはここで唐突に終わり、目ん玉つながりをはじめ、作中登場した人物達が容疑者として舞台上に並ぶ。

しかし、この時、冒頭に現れたホシと名乗る人物の名前が、ただ単に「ホシシンイチ」であったことが明かされる。

言うまでもなく、日本掌編小説の神様と呼ばれ、赤塚とも交流の深かったSF作家の星新一の名をそのまま拝借したキャラクターだ。

第一発見者である家政婦の女性は、「まさか女中のホシエでは⁉」と自らも怪しいことを匂わせ、目ん玉つながりは、「あててくださいね‼」と読者に呼び掛ける。

因みに、この作品は「懸賞つき推理ドラマ」と銘打たれているだけあって、本編をしっかり熟読すると、犯人が誰であるかが、浮かび上がってくるという、読者を徹底的に茶化しつつも、赤塚らしいスマートな意匠が凝らされており、決して侮れない。

(犯人の名前を葉書に書いて応募すると、抽選により、正解者に純金切手、鉄製切手などの変わり種切手をプレゼントするという企画が、この時読者サービスの一環として行われた。)

このようなパロディーというコンセプトを基軸に持つ笑いの類型提示は、それそのものが何らかの要因、または手段として機能しているだけではなく、そのテクストに伏在するレトリックに対し、新たな釈義を生み出すファクターとなったのだ。

*

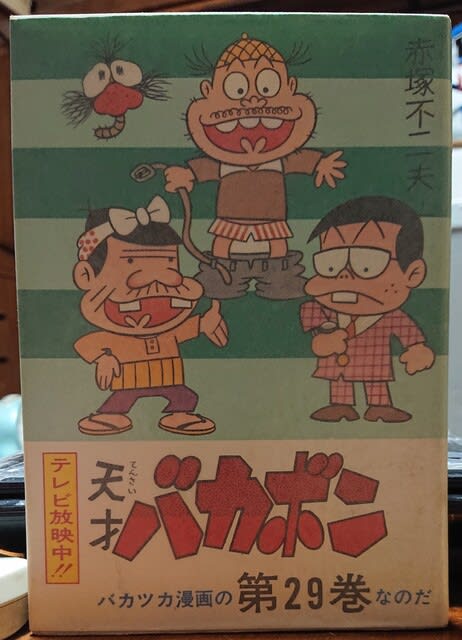

「ミュージカルでバカボンなのだ」(72年15号)は、「パパがうたい,おどりまくる 大ミュージカル・ドラマなのだ‼」という惹句が示す通り、全編有名な動揺や流行歌を登場人物達の台詞にアダプトしながら、ドラマの進行を促してゆく、ポップテイスト溢れるグルーヴ感覚がいみじくもヒットした一作で、第18回文藝春秋漫画賞受賞の決定打となった記念碑的作品だ。

ミュージカル仕立てのストーリーに、その世界観を統一させたせいか、『天才バカボン』のタイトルスペースでは、五線譜をバックにした音符風のロゴが賑やかに踊り、ラストには、登場キャラ全員が舞台上に表れ、ラインダンスを披露するなど、その演出効果の秀逸さは、至る場面において拝覧出来る。

バカボン家に侵入した一人の泥棒を主役に迎えて展開する単純明快なスラップスティックナンセンスといった傾向の物語でありながらも、フランスの思想家・ジャン=ジャック・ルソーがその原曲を作ったとされる文部省唱歌「むすんでひらいて」の一節を「ぬーすんで ひーらーいーてー(中略)ゆーびをまげてー ぬーすんで~ その手を うしろに~」と変え、泥棒に歌わせるなど、元歌の原型を留めつつも、見事な替え歌へと昇華している点に、言葉遊びの天才・赤塚ならではの巧妙なキレを感じさせる。