京都市京セラ美術館。京都市左京区岡崎円勝寺町。

2024年10月22日(火)、京都へ行き、4つの美術展を見てきた。

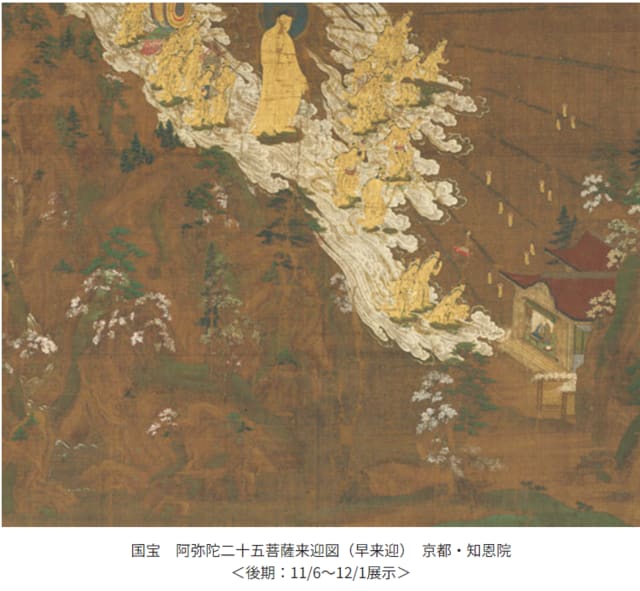

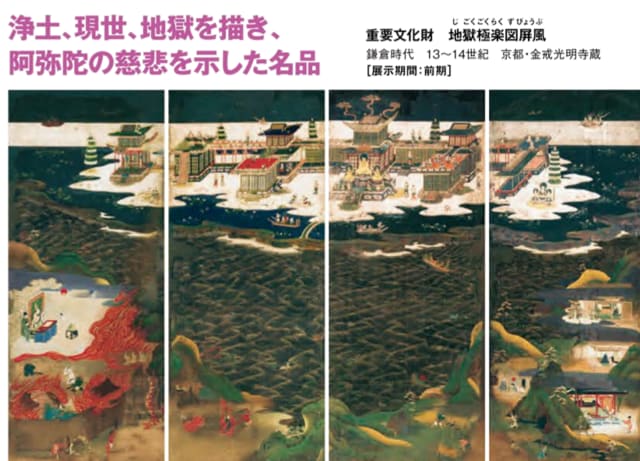

京都国立博物館特別展「法然と極楽浄土」。

京都市京セラ美術館「京都市立芸術大学移転記念 特別展 巨匠たちの学び舎 日本画の名作はこうして生まれた 」、「Gucci Cosmos 」、

京都文化博物館「生誕140年記念 石崎光瑤2024.9.14 〜 11.10」。

京都市京セラ美術館。

京都市京セラ美術館の存在は3年ほど前に気づいた。京都市美術館の2020年のリニューアルに先立ち京セラが命名権を取得し、2019年から京都市京セラ美術館の呼称を用いているという。

京都市美術館では1980年代に何度も展示を見たことがあるが、それ以来行ったことがない。夏に「村上隆」の特別展があったが、ついでに行く他館の特別展が見つからなかった。地下鉄東西線 東山駅が最寄り駅というので、京博最寄りの京阪七条から三条京阪まで行き、地下鉄東西線で一駅の「東山」で降りると、平安神宮にでも行くのか、さすがに欧米人観光客が目についてきた。美術館前の通りに来ると、時代祭の通り道になるという案内板が掲示されていた。

「京都市立芸術大学移転記念 特別展 巨匠たちの学び舎 日本画の名作はこうして生まれた」

2024年10月11日(金曜日)から12月22日(日曜日)まで。

2023(令和5)年、京都市立芸術大学はキャンパスを京都駅東部へ全面移転しました。京都市立芸術大学は、1880(明治13)年に京都府画学校として開校して以来、何度も校地を移転しながら歴史を重ねており、今回もまた新たな歴史の1ページとなります。

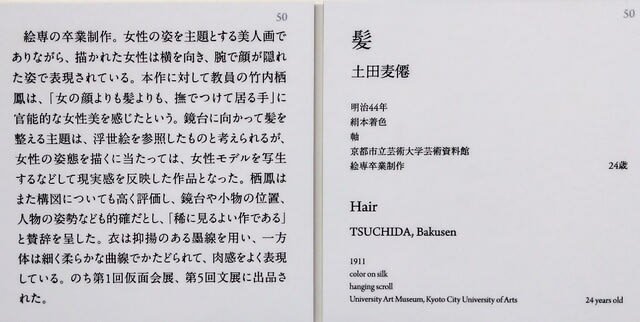

京都の画家たちが、日本画の将来を託して紡いだ学校の歴史。竹内栖鳳、山元春挙などが教壇に立ち、土田麦僊、村上華岳、小野竹喬ら数多くの画家が学びました。その後巨匠となり、京都画壇に燦然と輝いた画家たちの若き日の挑戦や、また教員となった画家たちが京都の代表として矜持をもって制作した作品は、学校の歴史とともに存在します。

本展では、大学の前身である京都府画学校や美術工芸学校、絵画専門学校など近代における歩みを資料によって振り返り、それら学び舎が育んだ日本画の名作を紹介します。

本展では、大学の前身である京都府画学校や美術工芸学校、絵画専門学校で研鑽を積んだ47人の画家を前期・後期に分けて一堂に紹介します。

【主な出展作家】

竹内栖鳳、菊池契月、木島櫻谷、都路華香、村上華岳、土田麦僊、小野竹喬、堂本印象、徳岡神泉、山口華楊

一部撮影可。土田麦僊、小野竹喬は好きな画家だ。

中庭のインスタレーション。

グッチ・コスモス「Gucci Cosmos」 2024年10月1日~12月1日。

通常の美術展ではなく、現代美術やVRなどミニ万博的な展示もある。ホスト風の若い男性多数が各部屋に配置され、鑑賞のアテンドをしてくれる。サドルのキャプションが反射して撮影できずに苦労していると、女性職員は煩わしい態度だったが、若い男性アテンダントが来てくれて、手で光をさえぎってくれたので撮影できた。親切でクレバーな態度にホスト風という偏見を見直した。

100年以上にわたるグッチの歴史と現代への系譜を紐解く「GUCCI COSMOS」展が、2024年10月1日(火)より京都市京セラ美術館にて開催されます。フィレンツェの姉妹都市である京都市との共同開催となるこのエキシビションは、グッチの革新の歴史、クリエイティビティの伝統をフィーチャーしながら、日本へのリスペクトを表現します。

展示室

「Time Maze(タイムメイズ)」、「Zoetrope(ゾエトロープ)」、「Echoes(エコーズ)」、「Leisure Legacy(レジャーレガシー)」、「Bamboo(バンブー)」、「Red Threads(レッド スレッド)」という6つの没入型インスタレーションでは、1921年のブランド創設時から今日に至るまでのグッチの物語を紐解いています。そこには常に未来へのビジョンがあり、時代を反映するだけではなく自ら時代を定義し、ファッション界のみならず社会とその美意識を牽引してきたグッチの歩みをご覧いただけます。

それぞれの展示では、ブランド創設者グッチオ・グッチが若き日に抱いた夢や願望、アルドやロドルフォという彼の息子たちが受け継いだ先進的なビジョン、そして歴代のクリエイティブ・ディレクターや現在のサバト・デ・サルノのイマジネーションとクリエイティビティに至るまで、グッチの持つ多彩な側面に迫ります。

【会場風景あり】グッチの世界巡回展が京都で開催中。「GUCCI COSMOS」が京都市京セラ美術館で12月1日まで

Yahoo news 2024/11/2(土) Tokyo Art Beat

上海、ロンドンでも大好評を博した展覧会が京都に巡回

100年以上にわたるグッチの歴史のなかでも、とくにアイコニックなデザインを先進的な演出で展示する展覧会「GUCCI COSMOS」が京都市京セラ美術館で開催されている。会期は10月1日~12月1日。

2023年4月の上海、10月のロンドンでも大好評を博した本展が、今年10月にイタリア・フィレンツェの姉妹都市である京都の京都市京セラ美術館に巡回。「フィレンツェから始まったグッチの物語へのラブレターであり、その尽きることのないクリエイティビティへの賛歌です。そしてグッチと京都の深い結びつきをたたえるとともに、時の螺旋を何十年もさかのぼるような遊び心あふれる旅へと誘います」とステートメントで発表された。

本展は、デザインをイギリス人アーティストであるエス・デヴリン、キュレーションをイタリアのファッション研究家であり評論家のマリア・ルイーザ・フリーザが手がける。

フィレンツェにあるアーカイヴをもとに、歴史的な逸品やシンボルが生み出されてきた過程を明らかにしながら、グッチの伝統とクラフツマンシップを紹介。そして、上海やロンドンでの開催がその地独自の視点を織り込んだように、京都と日本の伝統文化と歴史に共鳴するストーリーとエレメントをフィーチャーする。

グッチ創設の地であるイタリア・フィレンツェは、1965年より京都市と姉妹都市関係にある。グッチはブランド創設100周年となった2021年に、「GUCCI IN KYOTO」と題して、世界文化遺産に登録されている清水寺や京都中心部の町屋、仁和寺を舞台に展示を開催するなど、これまでも様々なかたちで京都と関わってきた。本展はこうした歴史をふまえた、新たな一歩となりそうだ。

【グッチの世界巡回展が京都で開催中】100年の歴史と現代への系譜を紐解く

Yahoo news 2024/11/2(土) T JAPAN web

京都市京セラ美術館所蔵、菊池契月作「紫騮」と1988年に作られた馬のサドル PHOTOGRAPH BY JUNKO AMANO

100年以上にわたり継承されているグッチのブランド理念とともに、絶え間なく刷新され続けるインスピレーションとクリエイティビティを多様な側面から照らし出すエキシビション「GUCCI COSMOS」が上海、ロンドンに続き、日本に上陸。2024年12月1日(日)まで京都市京セラ美術館で開催中の同展をレポート!

展示ルーム「Time Maze-時の迷宮」。1966年に誕生以来、愛され続けるフローラの進化を展示 PHOTOGRAPH BY JUNKO AMANO

今年はグッチが日本に上陸して60周年の節目であり、さまざまなプロジェクトやイベントが行われているが、「GUCCI COSMOS」はその一連のプロジェクトのフィナーレを飾るエキシビションに。同展は世界巡回展であり、日本では、ブランド創設の地フィレンツェと姉妹都市である京都が開催地に選ばれた。

開催地ごとに違った展示も行われ、京都市京セラ美術館では、京都と日本に息づいている伝統文化とその革新の歴史に共鳴するストーリーやエレメントも紹介。

美術館の本館と新館を使い、6つの展示ルームで構成された大規模展覧会となっている。1921年のブランド創設からグッチがカリスマ性とアイデンティティを確立したタイミングやアイテムをマッピングした「Time Maze-時の迷宮」のルーム や、ホースビットをはじめ、乗馬の世界とつながるコレクションを疾走する馬の映像とともに紹介する「Zoetrope-乗馬の世界」のルームなど、アイコニックなデザインを先進的な演出で展示。

1970年代から現在までのコレクションをまとったマネキンが並ぶ「Echoes-クリエイティビティの系譜」 PHOTOGRAPH BY JUNKO AMANO

レジャーやライフスタイルにまつわるアイテムを集めた「Leisure Legacy-ライフスタイル賛歌」のルームでは、京都市京セラ美術館のコレクションから選ばれた余暇や屋外での楽しみにちなんだ日本画を展示。黒栗毛の馬の姿が優美に描かれた絵画の前に馬具が飾られていたり、着物姿でゴルフを嗜む美人画と共にゴルフ道具が展示されていたり、絵画とアーカイブとの競演も見どころだ。

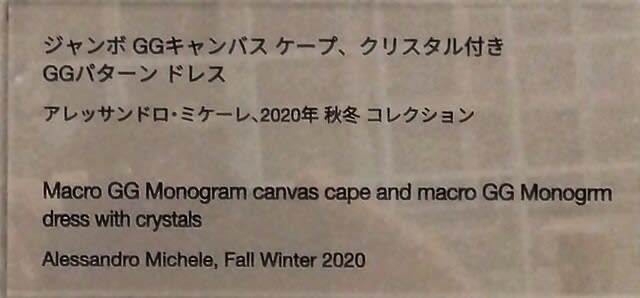

また「Echoes-クリエイティビティの系譜」のルームでは歴代のクリエイティブ・ディレクターたちの作品が一堂に。2003年に発表されたトムフォードによるキモノドレスや2020年、アレッサンドロ・ミケーレがGGパターンを用いてグッチのコードを現代的に解釈したコート、2024年にゴールデングローブ賞授賞式でテイラー・スウィフトが着用したサバト・デ・サルノによるグリーンのドレスなど、ファションショーやオンライン配信、雑誌で目にしたルックに出会え、グッチの歴史を彩ったメモリアルな瞬間が蘇る。

アーカイブを懐古するだけでなく、グッチの過去、現代、未来をめぐり、時代を反映するだけでなく、自ら時代を定義し、ファッション界のみならず社会と美意識を牽引してきたグッチの物語をイマーシブに体験できるエキシビションとなっている。

会場で一番古いアイテム。

14時15分頃京セラ美術館を出ると、目の前の道路で「時代祭」が始まっていた。特に興味もなかったが、明治維新から平安時代へさかのぼって行くページェントをしばらく眺めた。欧米人観光客も多い。

地下鉄東山駅から来た道路を横断できなくなったので、南の交差点へ回り込むと、室町時代の行列が通るところだった。

地下鉄東山駅から京都文化博物館最寄り駅の烏丸御池駅へ向かった。