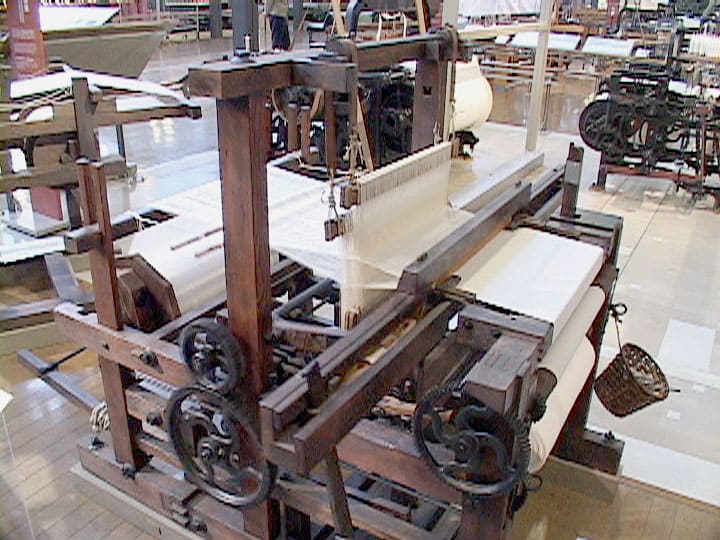

◆豊田佐吉の発明した日本最初の動力織機

●明治時代(明治天皇 第2次松方正義内閣)

Gold standard system is established.

飛躍、成り金 綿(めん)出すか。

1897年 金本位制確立

綿糸輸出量が輸入量を超える

貨幣法

日清戦争後、軽工業を中心に産業革命が進行。

1897年には綿糸の輸出量が輸入量を超え、日本の近代紡績業が確立した。

またこの年、内閣総理大臣兼大蔵大臣の松方正義は貨幣法を制定し、日清戦争の賠償金を準備金として、1871年の新貨条例で採用を決定した金本位制が確立し、資本主義発展の基礎を打ち立てた。

紡績(綿糸生産) 繊維産業の発展

飛躍を綿糸 国産を。

1890年 綿糸輸入量< 国産量

[ポイント]

1.綿糸は1890年に国内生産量が輸入量を上回る。1897年には輸出量が輸入量を上まわった。

[解説]

1.1883(明治16)年には渋沢栄一らが設立した大阪紡績会社が開業し、政府の奨励する2000錘紡績の不振を尻目に、輸入の紡績機械・蒸気機関を用いた1万錘の大規模経営に成功した。

2.これに刺激されて、大阪などを中心に商人が会社を設立する動きが高まり、在来の手紡やガラ紡(臥雲辰致(がうんたつむね)が発明した簡単な紡績機械で、人力式から水車式に改良されて以後普及)による綿糸生産を圧迫しながら機械制生産が急増した。

3.1890(明治23)年には、綿糸の生産量が輸入量を上まわり、日清戦争ころから中国・朝鮮への綿糸輸出が急増した。

4.1897(明治30)年には輸出量が輸入量を上まわった。

〈2017早大・政経

【史料2】

今や我邦の商工業は、旭日の東天に昇るの勢に在り。而して其最も大なる影蓼を全国の経済社会に及ぼす者は、即ち鉄道事業なること、疑いを入れず。か).全国都市の変動は、必然諸地方の職業並に物産上に大変動を与え、将来の経済社会に革命的一新の機を来すは、固より鉄道より生ずる結果として、予めこれを覚悟せざるべからず。鉄道事業は我国における新事業なり。其如何なる有様に於て地方の経済に影響すべきやは、実際上の重要問題にして、又頗る難問なるべし。然れども目今の趨勢を見れば、鉄道事業は到る処に勃興し、民有線路各地に布設せられんとす、殆んど鉄道熱の高点に達したりと云ふも過言に非ざるが如し。此時に乗じ、鉄道事業に従事する者は勿論、之に向て資本を投ずる者、之が制度を整理する者、又鉄道を利用する一般の人民は、宜しく厳に警戒して妄動を慎むべし。

問6 下線部(か)に関連する以下の記述のうち、誤っているものを2つ選べ。

a 日清戦争頃から中国、朝鮮への輸出が増加した綿糸は、1897年には輸出量が輸入量を上回った。

b 1878年に建設に着手した官営の愛知紡績所は、落成をみることなく1882年に民間に払い下げられた。

c 日本が採用していた銀本位制は、銀に対する金の価格が下落する局面では、欧米諸国への輸出を増やし、輸入を減らす効果を持っていた。

d 国産の繭を原料とする生糸輸出は、外貨獲得のため重要な役割を果たした。

e 1867年に操業を開始した鹿児島紡績所で、初めて洋式の機械が導入された。」

(答:b×1878年に明治政府が愛知県と広島県に模範紡績所を建設。しかし広島紡績所が開業前に払い下げられ、愛知紡績所は、1886年に民間に払い下げられるまで、唯一の官営模範工場として存続した。c×当時は金に対する銀の価値が低下し続けていたため、銀本位制をとっていることは、欧米の金本位制国への輸出を増やし、輸入を減らす効果を持った。)

〈2017早大・商

1880年代半ばに通貨制度が確立されてデフレが収束すると、繊維産業部門を中心として工業化が急激に展開し始めた。イ.紡績業は早くも1890年代に内外市場で十分な競争力をもつようになり、製糸業も世界市場に急速に進出していった。

問A 下線部イに関連して、明治期の綿業(紡績業、綿織物業)について述べた文として正しいものを1つマークせよ。

1.1890年には綿糸生産量が輸入量を上まわり、海外市場でも競争力を爺立した。

2.渋沢栄一らが設立した大阪紡績は、蒸気機閔、国産紡績機を利用して成功をおさめた。

3.国内綿織物は安価な輸入綿糸の利用などにより輸入綿織物に対抗し、市場を回復していった。

4.大紡績会社の設立が進んだが、国内綿糸市場ではガラ紡の優位が続いた。

5.日清戦後になると、多くの大紡績会社が力織機を利用して織布を兼営するようになった。」

(答:1〇)

〈2016学習院大・法

また、近代では女性で工場労働者となる者が多数出現するが、主に未熟練労働者としてであり、その典型が紡績女工である。1880年代に入ると紡績業における機械制生産が急増し、(17)〔イ.帝国議会の開設 ロ日露戦争の勃発 ハ金本位制の確立 ニ日清戦争の勃発 ホ内閣制度の創設〕の年には綿糸の生産量が輸入量を上回った。しかしながら、昼夜二交代制など苛酷な労働環境のもとで慟かされたため、結核などの病気にかかる女工も多かった。」

(答:イ)〉

〈2014明大・全学部前期

帝国議会が開設された1890年当時の国内の経済・産業に関する説明として正しいものを、次のA~Dのうちから一つ選べ。

A 国内の海運会社を合併して日本郵船が設立され、外国企業に対抗した。

B 大規模な紡績工場の設立があいつぎ、綿糸生産量が輸入量を越えた。

C 欧米にならって金本位制が実施され、金融制度の安定がはかられた。

D 在来産業を近代化するため、富岡製糸場など官営の工場が建設された。

(答:B〇、※A×日本郵船会社は1885年設立、C×日清戦争の賠償金を準備金として1897年に確立、D×1872年設立)〉

〈2012立大・文学部

この紡績業で大阪紡績会社は蒸気機関を用いた大規模経営を行ったが、その開業当時の規模はどれか。次のa~dから1つ選べ。

a.約5、000錘 b.約10、000錘

c.約15、000錘 d.約20、000錘」

(答:b※〈紡〉に〈万〉。)

めっちゃしょーもないことですみません。

これなぜか書きかけで放置してしまってました。直しましたが綿を入れようと思ったのです。

あなたのゴロ、前半の句が後半をイメージできてすごくいいです。

ぜひまたアドバイスお願いします。難関大受験ブログの圧倒的ナンバーワンを目指してますので。

よろしくお願いします