【問】次の文章を読み、それぞれについての設問に答えなさい。

その昔,地中海地方のほぼ真ん中のイタリア半島に拠をおくローマの国と,今のテュニスの地に都市国家を築いていたカルタゴの国とが,西地中海の覇権を争って,(1)三度の大戦争をくり返した。

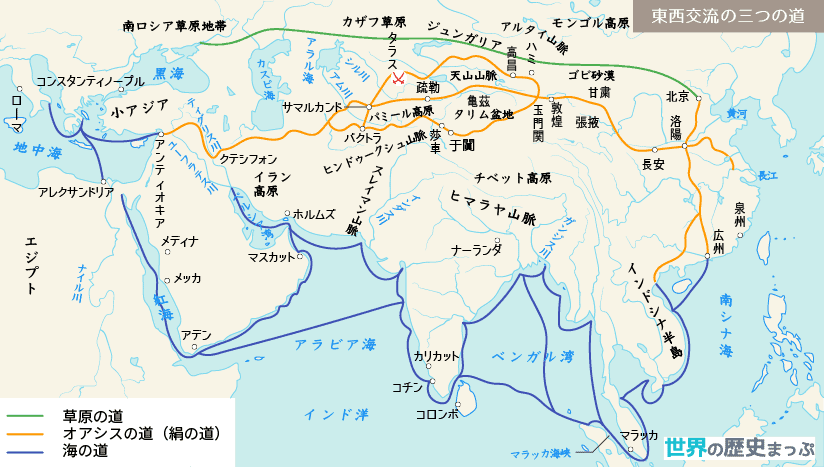

カルタゴという国は,その本国は,島のようにつき出た小さな岬の先の,猫の額ほどのほんの小さな国であった。(2)地中海の東岸から来たフェニキア人のたてた植民市であった。そこを本拠にして,西地中海各地に植民地と商館を網の目のようにはりめぐらし,大商船隊を擁して,世界の富をかき集めた。(中略)

しかし,カルタゴの隆盛は,軍事力による隆盛ではなかった。カルタゴは末期の一時期を除いて,国民軍をほとんどもたなかったのである。(3)カルタゴが隆盛を誇った時代には,各国とも市民皆兵で,カルタゴのように国民軍をもたずに長期の存続ができたのは,稀有の例であった。カルタゴはその歴史の初めから,軍事力で権勢を得ようと思ったことは一度もなかった。カルタゴは必要な時,豊かな財政力に物を言わせて,傭兵隊を募集し,編成しただけであった。

カルタゴに集まる貿易船の航路,シーレーンも,軍事力で守ろうとはしなかった。当時の世界各地と密接に連絡をとりあった外交のつながりが,カルタゴの防衛の基本線であった。

ところが,このカルタゴは,西地中海の覇を握り(4)東地中海まで雄飛しようとしていたローマには,邪魔 であった。ことにカルタゴの歴史の最後の百年間は,ローマにとって宿敵であった。(中略)

ローマの保守的政治家,タカ派の大カトーは,老齢になっても打倒カルタゴの執念を燃やしつづけた。彼は(5)元老院でどんな演説をした時でも,その最後に,「ところで,カルタゴは滅ぼされるべきである」と言ってしめくくった。

しかし, (6)ローマには,ローマの健全な発展のためには,競争者のカルタゴを存続させるべきだ,とする有力な反対意見もあった。が,結局は大カトーのタカ派路線が勝った。

(弓削達『ローマはなぜ滅んだか』より)

〔設問〕

- (1)

- ローマとカルタゴの間で戦われた三度の戦争に関する次の質問(a)~(e)に答えなさい。

- a.

- この戦争の一般的な名称を答えなさい。

- b.

- この戦争の発端の地であり,第一回目の戦争後にローマの支配下に入った地中海の島の名前を答えなさい。

- c.

- 第二回目の戦争でローマを苦しめたカルタゴの将軍の名前を答えなさい。

- d.

- その将軍が初めて敗北し,戦争の帰趨を決めた戦いの名称を答えなさい。

- e.

- 第二回目の戦争でローマを勝利に導いた将軍の名前を答えなさい。

- (2) 地中海に雄飛したフェニキア人であったが、彼らは文化史でも重要な役割を担っていた。彼らの文化史上の業績で最も重要と考えられることがらを答えなさい。

- (3) 市民皆兵体制をとったのはギリシアの都市国家も同様であった。ギリシアやローマ都市国家に見られる市民兵士の形態を何というか、漢字で答えなさい。

- (4) 第二回と第三回の戦争の聞にローマは,東地中海に進出してヘレニズム世界を支配下に入れた。その時期に,ヘレニズム世界を代表するこ王国がローマと戦って敗北した。

- a.

- この二王国のうちシリアにあった王朝を答えなさい。

- b.

- また、その二王国のうちギリシアを支配していた国名を答えなさい。

- c.

- そのギリシア人でこの時ローマの捕虜となり、第三回の戦争に従軍してローマの強国化を目の当たりにし、後に『歴史』を著して政体循環史観を展開し、ローマの優れた点を君主政・貴族政・民主政を融合していることと論じた人物は誰か。

- (5) 元老院議員は,コンスルをはじめとする公職経験者など支配階層の構成員だったが,共和政ローマには成人男子市民全員が参加でき,立法や公職者を選出する権限のある民会が存在した。第一回の戦争がはじまるより約20年前に民会の一つである平民会の議決が国法とされ、貴族と平民の権利における平等が実現した。その法はその時の護民官の名前を付けて呼ばれる。その法の名称を答えなさい。

- (6)

- 古代ローマの歴史家の中にはカルタゴの滅亡後に,ローマの退廃と内部分裂の時代が始まったと主張する者がいる。実際,カルタゴの滅亡の年(前146年)から,十年余りの後にローマにおいて、ある兄弟が行おうとした改革をめぐって市民間の意見の対立と内紛が始まった。この改革をおこなった兄弟の姓を答えなさい。

解 答

| (1)a | (1)b | (1)c | (1)d | (1)e |

| ポエニ戦争 | シチリア島 | ハンニバル | ザマの戦い | スキピオ |

| (2) | (3) | (4)a | (4)b | (4)c |

| アルファベット | 重装歩兵 | セレウコス朝 | マケドニア王国 | ポリビオス |

| (5) | (6) | |||

| ホルテンシウス法 | グラックス |

ポリビオスの政体循環史観

▲歴史家ポリビオス

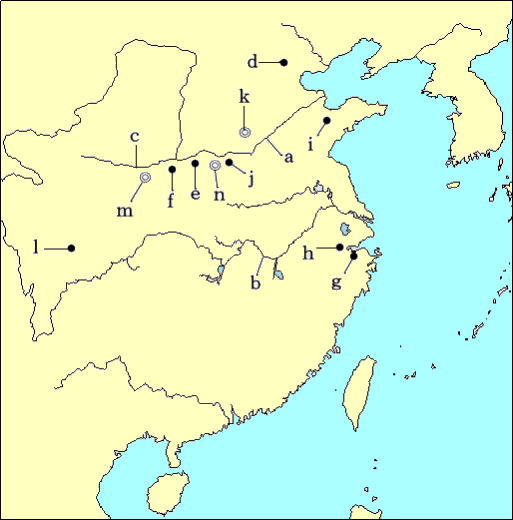

歴史・地理…ギリシア人ではポエニ戦争期にポリビオスが『歴史』を著した。

マケドニア戦争でローマの人質となったがローマの繁栄ぶりに魅せられ、その原因はローマの優れた政体、すなわち混合政体にあるとした。君主制から貴族政、そして民主政へと変化し、民主政は結局衆愚政に陥り、君主政へと循環するという、政体循環史観を持っていたが、ローマはそれぞれの利点を融合しているという考えを示した。

ポリビオスは第3回ポエニ戦争の際、小スキピオに随行した。プルタルコス(『対比列伝』)・ストラボン(『地理誌』)も有名。

歴史 〈ポリビオスの政体循環史観〉★

ポリスの歴史 循環し。

ポリビオス 『歴史』 政体循環史観

(第3回) ポエニ戦争 (小)スキピオ

(5)

BC287 〈ホルテンシウス法〉貴族、平民間の抗争完全に沈静化。

認は無くとも 法典に。

前287年 元老院の承認がなくとも ホルテンシウス法