今年も短歌の師、前登志夫を偲ぶ展示イベントを開催します。

日本を代表する歌人、前登志夫は2008年4月5日に亡くなりました。

桜のころに逝去された先生。春は前登志夫を偲び、歌の力を新たに思う季節でもあります。いつもバタバタしていて、歌の世界から離れていますが、

この時期、こうした展示イベントをすることで、先生の歌や言葉はやはり、今の地球に!?とても必要だなと思います。前登志夫の歌とその思想は、世界の諸問題の核心を考えさせてくれるのです。なので、アーカイブを見て振り返る、文学史上の人物というだけでなく、もっと私たちの身近なところにあり、生きる力と知恵をその世界から得ることができればよいなと思います。そのためには、何かしらの「翻訳」が必要なのかもしれません。英語だけでなく、日本語の方面でも。

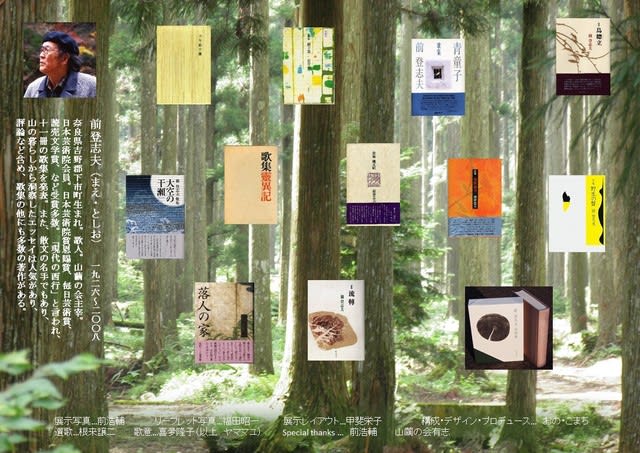

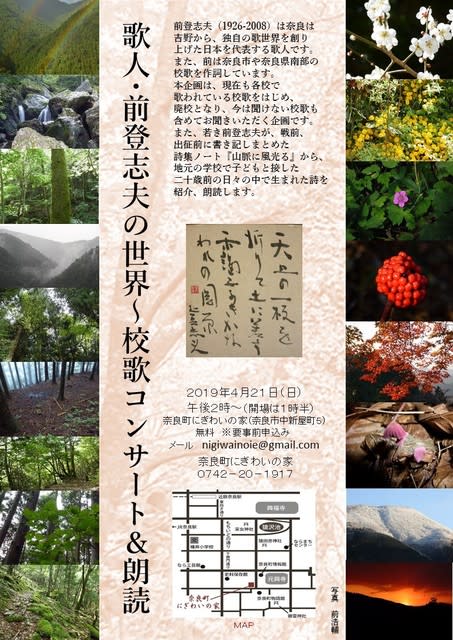

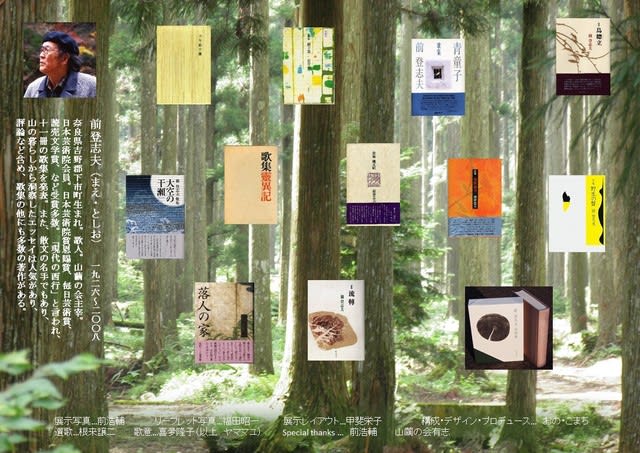

とにかく、先生のことを、短歌を知らない方たちも、わかりやすく広く、まずは見ていただけたらと、2010年より、展示や朗読、昨年は校歌コンサートも行ってきました。今年は原点にかえり、短歌二十首に(選歌は根来譲二さん、歌意は喜夛隆子さん…共にヤママユ)、長男、前浩輔さん撮影の奈良南部の写真を展示します。鮮やかな写真に思わず、目を奪われますが、どうぞゆっくり、歌の世界を鑑賞下さい。

なお、以下のチラシの前家の槇山も?!展示しています。

コロナウィルス関連でお出かけしづらいですが、展示企画は開催していますので、お近くまで来られたら、ご覧ください。尚、奈良町にぎわいの家は、玄関から奥まで、開けっ放しで、気密性もなく風通しもよいですが、くれぐれもコロナ対策に気を使いながらと思います。

日本を代表する歌人、前登志夫は2008年4月5日に亡くなりました。

桜のころに逝去された先生。春は前登志夫を偲び、歌の力を新たに思う季節でもあります。いつもバタバタしていて、歌の世界から離れていますが、

この時期、こうした展示イベントをすることで、先生の歌や言葉はやはり、今の地球に!?とても必要だなと思います。前登志夫の歌とその思想は、世界の諸問題の核心を考えさせてくれるのです。なので、アーカイブを見て振り返る、文学史上の人物というだけでなく、もっと私たちの身近なところにあり、生きる力と知恵をその世界から得ることができればよいなと思います。そのためには、何かしらの「翻訳」が必要なのかもしれません。英語だけでなく、日本語の方面でも。

とにかく、先生のことを、短歌を知らない方たちも、わかりやすく広く、まずは見ていただけたらと、2010年より、展示や朗読、昨年は校歌コンサートも行ってきました。今年は原点にかえり、短歌二十首に(選歌は根来譲二さん、歌意は喜夛隆子さん…共にヤママユ)、長男、前浩輔さん撮影の奈良南部の写真を展示します。鮮やかな写真に思わず、目を奪われますが、どうぞゆっくり、歌の世界を鑑賞下さい。

なお、以下のチラシの前家の槇山も?!展示しています。

コロナウィルス関連でお出かけしづらいですが、展示企画は開催していますので、お近くまで来られたら、ご覧ください。尚、奈良町にぎわいの家は、玄関から奥まで、開けっ放しで、気密性もなく風通しもよいですが、くれぐれもコロナ対策に気を使いながらと思います。