先のブログで、行方が知れなかった長崎螺鈿の入っていた大箱を発見した事を報告しました。

その時、足元に汚れた大箱がもう一つありました。

おお、ひょっとしてこれは・・・・・・

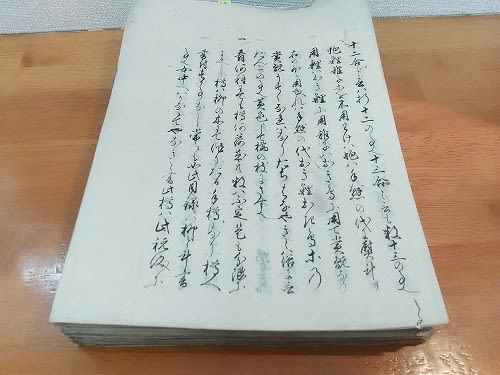

相当に古い箱です。

箱はボロボロ、字がかなり薄くなっています。

中には、錫の大鉢が入っています。

この品は、20年ほど前に入手したのですが、例によって、一度ちらっと見ただけで、以後、他のガラクタの中に埋もれていた物です。

金工シリーズのブログを書こうと品物を物色していた時、錫の鉢があったのを思い出し、かなり探したのですが見つかりませんでした。それが、何でもない所に転がっていたのを、今回、発見したわけです(^^;

正徳年号は、故玩館にある品の箱書きの中で、3番目に古いものです。

また、古い錫製品で、江戸の年代がわかる品は少ないと思います。

『錫大鉢』 径 31.0 x 高 11.2㎝、2.0㎏。 正徳元年。

裏底には、「御錫屋 天下一 美作守」の銘があります。

「大坂の錫器製造は、後述するように錫屋の老舗として近代に一世を風靡した「錫半」の初代半兵衛が、京都の「天下一美作守」を称する錫師に師事し、正徳 4 年(1714)に心斎橋北で開業したと伝えることから、同時期に京都の流れをくむ職人が大坂で営業したのが始まりとする説がある 」大阪の伝統工芸 ―茶湯釜と大阪浪華錫器―、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター、平成20年

「御錫屋 天下一 美作守」は、京都の錫製造屋で、大阪が錫器生産の中心地となる前の江戸時代前中期、京都の錫屋が日本の錫器生産を担っていたようです。

大阪、初代半兵衛が「天下一美作守」の下で修行し、「錫半」を興したのは、丁度、この錫大鉢ができたころだったのですね。

「御錫屋 天下一 美作守」の錫器は、ほとんどが大型の茶壷や瓶子で、今回の品のような鉢は少ないと思います。

桜の透かし模様が生きていますね。

桜の花びらが3枚、枝桜が3種、ぐるっと配されています。

高級品だった錫大鉢には、このような繊細な細工が施され、各部の仕上げも丁寧になされています。

ところが、3本の脚の内側は粗削りのまま。

落差がおおきいですね(^^;

また、見込みの部分を拡大して見ると

写真のまん中付近に、2個続いた小穴(1mm位)が見えます。

他にも小孔がいくつかあります。

これは明らかに腐食による孔です。

物の本には、酸化錫の被膜が表面を覆うので、錫は、腐食しないとあります。しかし、300年も経つと、厚い(4㎜ほど)錫にも穴があくのです。

この錫大鉢の特色は、瀟洒な繰り抜き桜模様です。桜模様には、花弁の無いものがいくつかあります。よく見てみると、元々は他の花びらと同じだったのですが、中の細い線が切れてなくなっているのです。

柔らかな錫ですから、細線の部分が毀れやすいのでしょう。

ということは、この鉢はかなり使い込まれた可能性が高い。見込みの小穴も、頻繁に使用されて腐食が加速されたと考えれば納得できます。

では、錫の大鉢は何に使われたのでしょうか。

ヒントは、以前のブログにありました。

江戸の小謡集『拾遺小諷小舞揃』(元文2(1737)年)の上欄、プチ教養に、食の作法が載っていて、その中に「瓜の包丁の事」があります。

瓜の包丁の事

うりむきやう

一 いまだはじめの時ハ、わりて

錫の鉢に入、涼して参らする也。

大ならバ皮をむくべし。わり様

大小によるべし。

包丁で皮をむいている若者の傍らには、今回の品と似た錫鉢が置いてあるではないですか。

江戸時代、錫鉢は、果物入れに使われていたのです。

地味な肌合いの錫鉢は、果物と相性が良いのですね。

例年、畑に数種類の瓜を作っているのですが、来年は、江戸時代、地元の名産品であった真桑瓜を栽培し、この錫大鉢にのせてみます。

剥かぬ瓜の皮算用(^.^)