先回のブログで紹介した『法花三彩樹下人物紋瓶子』です。

法花は珍しいとはいえ、写真で見る限り、それほどの品の様には思えません(^^;

白釉で堤を築いて、ぐるっと囲んだ中に色釉をさす手間は相当なものですが、色釉は薄いし、パッとした感じがしないからです(^^;

そこで、顕微装置の助けを借りて、ミクロな眼でこの品を見てみることにしました。

まず、この品に一番特徴的な窯変です。紫釉が塗られた胴の中央部分や肩部には、ムラムラとした模様が表れています。

大きな窯変模様の周囲には、小さな点が散らばっています。

この点々を拡大すると・・・・

これは結晶ですね。おそらく、マンガン。

紫釉の中に含まれるマンガンが、溶融した状態から冷えて結晶となって析出したものと考えられます。

大きな窯変部を拡大すると・・

大陸の海岸線を上空から眺めているかのようです(^.^)

顕微装置のLED照明の関係でしょうか、紫釉はダークブルーに見えます。

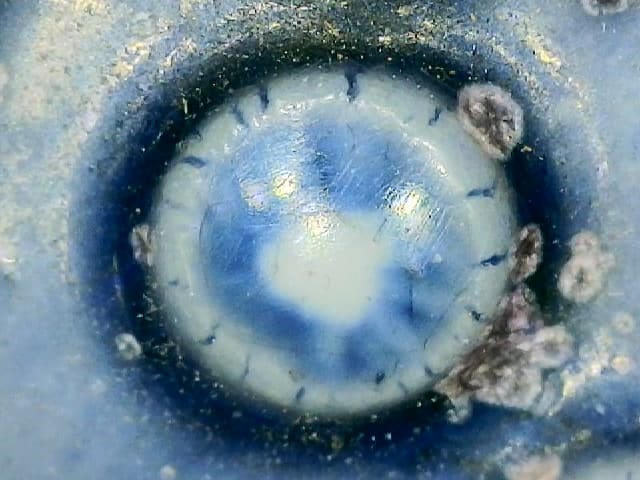

瓶子の肩部には、小さな丸(2‐3㎜)模様が貼花で施されています。

少し大きくすると・・

さらに拡大すると・・・

どうやってこれを作るのでしょうか?手の込んだ造形です。

さらに、周りをマンガンの結晶が取り囲んでいます。新発見の惑星か(^^:

饕餮紋はどうでしょうか。

白釉の堤が印象的です。

その特徴は、玉と見間違うような潤んだ肌合いです。無造作に築かれた白ペンキ塗りのコンクリート堤ではなく、生き物のような躍動感のある堤です。白釉の堤は、外と内を隔てることなく、内外の色釉と一体となって独特の風景を作り出しています。

貼花の丸(3‐4㎜)には、虹彩がみられます。

次は、胴の部分です。

男(高士?)の顔。

松の葉。

松の幹。

いずれも、生き生きとしています。

最後は、瓶子の底です。

非常に薄くしか緑釉が掛かっていません。所々に、白い素地がのぞいています。

しかし、全面に虹彩がみられます。

そして、拡大して見ると・・・

驚きの光景が広がります。

下の方のバブルの海は素地の白い部分、上の虹色部は緑釉。

緑釉の中に湧き上がる虹色の玉。

白い素地は、バブルの平原です。

今回の品では、ミクロの目をつかって、肉眼では想像もできなかった豊かな世界の広がりをみることができました。

色釉が完全に熔けていて、それぞれの色彩が調和し、美しい風景ができあがっています。さらに、紫釉中に析出した結晶が、変化のある景色をつくっています。また、白の美しさは格別です。法花の特徴である白釉の潤んだ肌と白い素地の上に展開される泡の海。いずれも、単なる白色を越えた美しさです。

我々の肉眼でこのような美しさを直接見ることはできませんが、これらの微細な風景が集まって出来上がったこの品に接する時、何ともいえない落ち着いた趣きを感じるのではないでしょうか。

法花は、素地によって、陶器と磁器の二種に大別できます。今回の品は純白の磁器です。各種の細工や焼成などから、高度の技術が使われていることがわかります。『法花三彩樹下人物紋瓶子』は、景徳鎮製の可能性も(^.^)