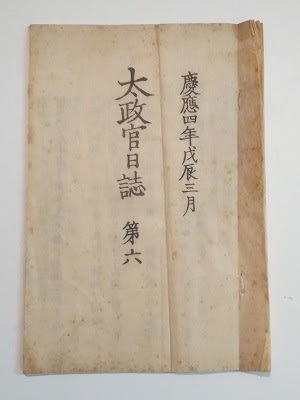

幕末、徳川幕府にかわり、新政府が実権を握りました。そして、新政府の重要な政策などは太政官名で発給され、太政官日誌に掲載されました。太政官日誌は、新政府が発行した日誌形式の機関紙で、現在の官報に相当します。慶応四(1868)年二月から明治一〇(1874)年一月まで刊行されました。

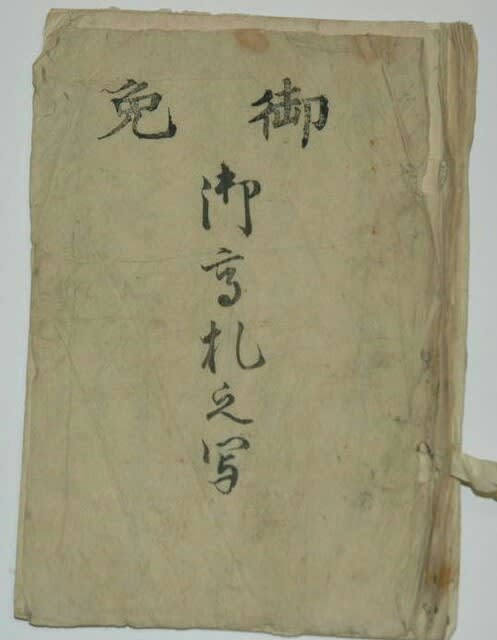

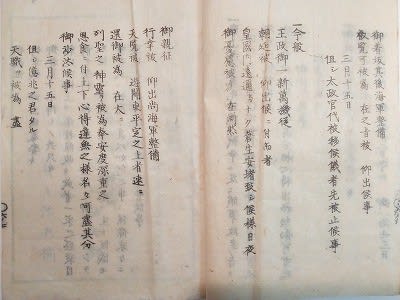

今回の品は、慶應四年三月発行の太政官日誌、第六号です。新政府にとって、最も重要な国内政策、五榜の掲示が記載された号です。また、この第六号太政官日誌は、五榜の掲示の外に、慶応四年一月に行われた天皇による賊軍征伐や大阪行幸についても記載しています。

15.7㎝x22.8㎝、14頁。慶応4年3月。

和紙に木版刷り、紙紐で留めてあります。

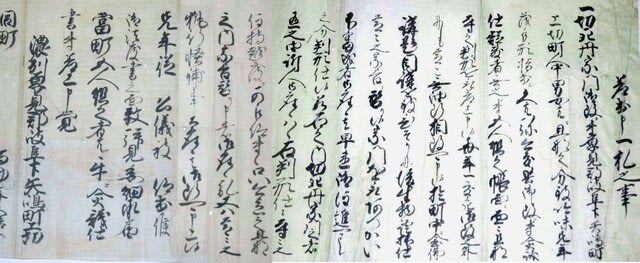

諸国之高札、是迄之分、一切取除ケいたし、別紙之条々改而掲示披 仰付候、自然風雨之ため、字章等塗滅候節は、速に調替可申事

但、定三札ハ、永年掲示被 仰付候、覚札之儀ハ時々之御布令ニ付、追而取除ケ之 御沙汰可有之、尚御布令之儀有之候節ハ覚札を以、掲示可被 仰付候ニ付、速ニ相掲ケ、偏境ニ至るまで 朝廷御沙汰筋之儀、拝承候様可被相心得候事、追而 王政御一新後、掲示ニ相成候分は、定三札之後江当分掲示致置可申事

三月

第一札

定

一、人たるもの五倫之道を正しくすべき事

一、鰥寡孤独廃疾のものを憫むべき事

一、人を殺し、家を焼き、財を盗む等之悪業あるまじく事

慶応四年三月 太政官

第二札

定

何事によらす、よろしからざる事に、大勢申合候を、ととうととなへ、ととうして、志いてねがひ事くわだつるを、ごうそといひ、あるひハ申合せ、居町居村をたちのき候を、てうさんと申す、堅く御法度たり、若右類之儀これあらば、早々其筋の役所へ申出べし、御ほふひ下さるべく事

慶応四年三月 太政官

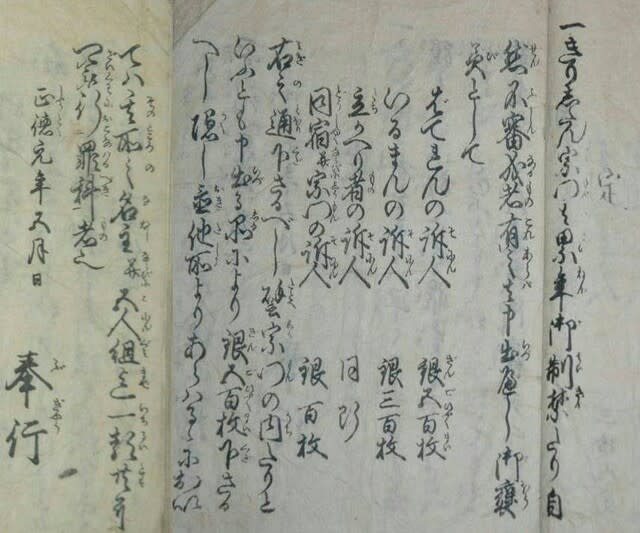

第三札

定

きりしたん邪宗門之儀ハ、固く御制禁たり、若不審なるもの有之は、其筋の役所江申出べし、御ほふび下さるべく事

慶応四年三月 太政官

第四礼

覚

今般 王政御一新ニ付 朝廷之御条理ヲ追ヒ、外国御交際之儀、被 仰出、諸事於 朝廷直チニ御取扱被為成、万国之公法ヲ以、条約御履行被為 在候ニ付而者、全国之人民

叡旨ヲ奉戴シ、心得違無之様被仰付候、自今以後、猥リニ外国人ヲ殺害シ、或者不心得之所業等イタシ候モノハ 朝命ニ悸リ御国難ヲ醸成シ候而巳ナラス一旦御交際被 仰出候各国ニ対シ皇国之御威信茂不相立次第、甚以不屈至極之儀ニ付其罪之軽重ニ随ヒ、士列之モノト雖モ、削士籍至当之典刑ニ被処候条、銘々奉朝命、猥リニ暴行之所業無之様被 仰出候事

三月 太政官

第五札

覚

王政御一新ニ付而者、速ニ天下御平定、万民安堵ニ至リ、諸民其所ヲ得候様 御煩慮被為 在候ニ付、此折柄、天下浮浪之者有之候様ニテハ不相済候、自然今日之形勢ヲ窺ヒ、猥リニ士民トモ本国ヲ脱走イタシ候儀、竪ク被差留候、万一脱国之者有之、不埒之所業イタシ候節ハ主宰之者落度タルへク候、尤此御時節ニ付、無上下 皇国之御為、又ハ主家之為筋等存込、建言イタシ候者ハ、言路ヲ開キ、公正之心ヲ以、其旨趣ヲ尽サセ、依願太政宮代エモ可申出被 仰出候事、

但今後総テ士奉公人ハ不及申、農商奉公人ニ至ルマテ相抱候節ハ出処篤ト相糺シ可申、自然脱走之者相抱へ、不埒出来御厄害ニ立至リ候節者其主人之落度タルへク候事

三月 太政官

一、東山道官軍先鋒、既ニ戦争ニ及ヒ賊軍敗走ノ旨ニハ候得共東海道亦如何共難計趣言上有之、旁以海軍出帆被差急御出輦被遊候条、各其分相心得、出格勉励可有之旨御沙汰候事

三月十五日

一、御親征日限御延引之処、来廿一日御発途、石清水社御参詣、同所御一泊、廿二日守口御一泊、廿三日御着坂其後海軍整備叡覧可被為在之旨被仰出候事

三月十五日

但シ太政宮代被移候儀者先被止候事

この太政官日誌第六号は、新政府の特徴が凝縮された歴史資料です。

5枚の高札については、次回以降、現物に即して紹介していきます。また、太政官日誌第六号の五榜の掲示以外の記述(天皇による賊軍征伐や大阪行幸)についても、その意味を読み取っていきたいと思います。