市販薬(OTC医薬品)の乱用・依存に関する報道を時おり目にします。

『覚せい剤や麻薬といった薬物と違って警察に検挙される心配がない。違法な薬物ほどの多幸感を得ることはできないだろうが、いくらかトリップできたり、快感を得ることができるらしい…』

こういった認識から、「手軽な合法(脱法?)ドラッグ」として乱用する人もいれば、

『頭痛や風邪っぽさの緩和のため市販薬を服用しているうち、頻繁に使用するようになった。何年も(あるいはそれ以上の期間)そういった状況が続いていたが、医師(薬剤師)から「その薬には依存性のある成分が含まれていますよ」と聞き、驚いた』

という人もおられます。運悪く、そうした医薬品による副作用被害に遭ってしまう、過剰な服用をやめた後も腎機能低下などが回復しないケースもあります。

こうした問題は、私が薬剤師になった20数年前には、すでに指摘されていました。要因となり得る医薬品成分も、その当時とあまり変わりません。

古くて新しい問題だと感じています。

実際のところ、私が担当している患者さん・私の薬局で市販薬を購入される方の中には、そういった方はおられません。理由は、

〇「売れ筋かどうか」ではなく、「スタンダードな医療水準に適うかどうか」を重視して市販薬のラインナップを選定しているため、そもそも依存・乱用の恐れがあるものが少ない

〇やむを得ず、依存の恐れがある成分が配合される市販薬を販売した場合でも、その後は継続して販売せず他の医薬品を使用するよう勧める

といったシンプルなものです。しかし、何より大きな理由は

◎安くて品揃えが豊富なドラッグストア・スーパーが地域に多く存在し、私の薬局で市販薬を購入する方は「かかりつけ」の患者さんに限られる

からでしょう。

私の薬局では、多くの方がすでに顔見知りの関係であり、病状や意向などを伺いつつ、どういった薬をどのように使用するかを一緒に決めていきます。現代の日本の医薬品業界を考えると、非常に「牧歌的な風景」だと感じます。

【厚生労働省・医療業界は無策な訳ではないが…】

少々話が逸れました。話題を「現代的な“日本の”市販薬事情」に戻します。

市販薬による依存・乱用について、厚生労働省も対策を講じてはいます。すでに市販薬に使用される成分の一部を「濫用等のおそれのある医薬品」と指定し、販売数量の制限や購入理由・他店での購入状況の確認といった対応を販売業者に求めています(指定された医薬品成分は、依存・乱用されている成分の全てを網羅しているわけではありません)。

業界メディア等でも、医師による寄稿や論文として

多くの医師や薬剤師が、市販薬依存や乱用についてよく知らない。情報の収集や医療者教育に尽力し、問題解決に向け努力すべきだ

といった内容を目にします。元々、薬剤師にとっては基礎的な知識の一分野ですから、「薬剤師がよく知らない」ということはないとは思いますが。

ただ一方で、こうした対策が有効かといえば、難しい面があります。

市販薬が一般販売店で販売される『商品』であることを考えれば、顧客を疑うかのような接客が望ましくないことは明らかです。販売時の数量を制限したところで、購入者が他店で同様に購入を繰り返せば、大して意味を成しません。そもそも、これらの成分はインターネット販売が禁止される医薬品カテゴリーにも当たりません。

非常に多くの店舗、ネット企業が存在する状況で、不適切な販売をしている店舗・サイトを厚労省が指導するにも限界があるでしょう。

実際には、(政治・行政の場で)厚労省が十分な対策を取っておらず問題だ、(厚労省と業界団体の場で)薬局やドラッグストアがルールを守らないのがダメなんだ、等と「批判の矛先」を探すばかりで、実効性のある対策を打つことは困難だろうと思われます。

【便利でお得な国、日本の功罪】

以前、医療記者やライターの方などが参加するセミナーに参加させて頂いた際、市販薬依存・乱用の対応策についての質問がありました。私は「広報くらいしか、対策はないと思います」と答えました。

理由を以下に述べます。

日本は「利便性」や「お得さ」、「顧客満足」といった価値を重視し、国民を挙げて企業活動を応援する国です。

2009年に施行された医薬品の販売規制緩和では、大多数の市販薬について、薬剤師を通さず購入できるようになりました。現在では、薬剤師のいないドラッグストアも多数存在し、スーパーや量販店で、もちろんインターネットでも市販薬を購入することができます。

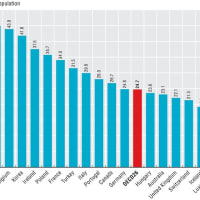

下の図は、OECD(経済協力開発機構)の2017年のデータで、人口当たりの薬局数を示したものです(薬剤師のいないドラッグストアや量販店などは、このデータには含まれていません)

市販薬の規制緩和が議論されたのは、2000年代の半ばころです。当時は、郵政民営化などの理論(思想?)的支柱となった「新自由主義」が、今よりもっと歓迎されていた時代でした。

「規制緩和してしまえば、国民が市販薬を適正に利用することは難しくなる。依存や乱用といった問題にも歯止めが利かなくなるぞ」

といった日本薬剤師会などの主張は、抵抗勢力による“世迷い言”としてメディアから、また有識者や世論からも、切り捨てられていたように思います。

※

新自由主義:自己責任を基本に小さな政府を推進し、均衡財政、福祉・公共サービスなどの縮小、公営事業の民営化、グローバル化を前提とした経済政策、規制緩和による競争促進、労働者保護廃止などの経済政策の体系。競争志向を正統化するための市場原理主義からなる、資本主義経済体制をいう(Wikipediaより)

新自由主義を信奉していた人物としては、経済学者のミルトン・フリードマン氏や、竹中平蔵氏が思い浮かびます。フリードマンは最低賃金や職業免許の廃止、郵政民営化などを主張していた他、麻薬を法律で禁止すべきでないとの主張でも有名です。

「今はもう新自由主義など流行していないし、経済学の分野でも主流とはいえない」と言ってみたところで、販売規制が再び強化されることはありません。消費者の側も、新自由主義や市場主義などといったイデオロギーなど関係なく、利便性を手放すことはできないでしょう。

問題になり得る成分について、販売中止あるいは医療用医薬品にのみ配合できるよう規制強化すればよいのではないか、といった意見もあります。この場合、諸外国との比較において、日本がもっとも規制強化に消極的であることは踏まえておく必要があります。

【空虚な「安心・安全」、連帯の喪失】

昨今、とくに政治や行政の分野において、「安心・安全」という言葉をよく耳にするようになりました。

私たちが社会生活を営む上で、安全が保証され、安心できる状況を望んでいるのは事実なのでしょう。ただ、当然のことながら「安全」であるためには相応の仕組み・根拠が必要です。そして一定の安全が担保された上で、それが正しく理解されてこその「安心」です。

「安全ではない状況」で必要とされるのは、安心ではなく、必要なだけの「警戒」なのだろうと思います。

私たち日本人は、安心したいと願う一方で、「安全な制度設計」に繋げるための監視・批判があまり得意ではなく、「安全ではない状況」について適切に警戒することにも慣れていないのだろうと思います。あるいは、利便性や自由さを願って口々に言い合う一方で、本心では安心して利用できるような手厚い配慮・仕組みづくりを、国や行政に期待しているのかもしれません。

そうした私たちの願いが、「とくに根拠があるわけではないが、国民が望んでいるのだから安心・安全と言っておこう」といった形で利用され、私たち自身も疑わしいとは思いつつ「それを信じておくしかない。不安に向き合ったところで、どう対策すればよいか分からない」と受け入れているのだとすれば、なんとも皮肉な状況だと感じます。

市販薬ネット販売を解禁すべきか厚労省で議論されていた頃、NHKの『時論公論』が医薬品ネット販売の問題を取り上げています。多くの国で、当時すでにネット販売は解禁されていました。日本との違いについて、

『英国、オーストラリアなどでは、購入者から丁寧に話を聞きアドバイスをする。薬のネット販売の利用者はごくわずかで、信頼できる薬剤師がいる薬局で薬を買う人がほとんど』

と言及されていたことを覚えている方は、今となっては殆どいないだろうと思います。

薬物の乱用は、「孤立の病」とも言われます。

乱用目的で市販薬を購入しようとする人がドラッグストアやスーパーで販売数量の制限、購入理由について店員から声を掛けられるとき、そこに「あなたは一人ではない」といったメッセージを伴わせることは、もはや不可能でしょう。

「安全」を重視した訳でもなく、とくに「信頼」を大切にするでもない現状から、

『安心して市販薬を利用でき、思わぬ危険に身を晒すことがない。薬物依存に陥る人たちに対しても、自己責任として切り捨てるのではなく“連帯”のメッセージを伝えるような市販薬の販売制度・文化』

を導くことは、率直に言って非常に困難です。

そうであるなら、せめて「意図しないまま市販薬依存に陥ってしまう人たち」「社会との連帯を実感する機会に乏しく、自己責任で市販薬を乱用する人たち」を私たちは本当に問題視しているのか、そういった人たちのために「利便性」や「商品を選ぶ喜び」「企業利益」といった価値を犠牲にしてもよいと本当に思っているのかについて、話し合うことから始めてみるのがよいかもしれません。

私は、日本の薬局・ドラッグストアが自己責任を伴う利便性ではなく、善意を伴って専門知識と自己決定への支援を提供できる存在になってほしいと願っています。

現在、下記のキャンペーンを実施し、賛同を募っています。ご協力をお願いいたします。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます