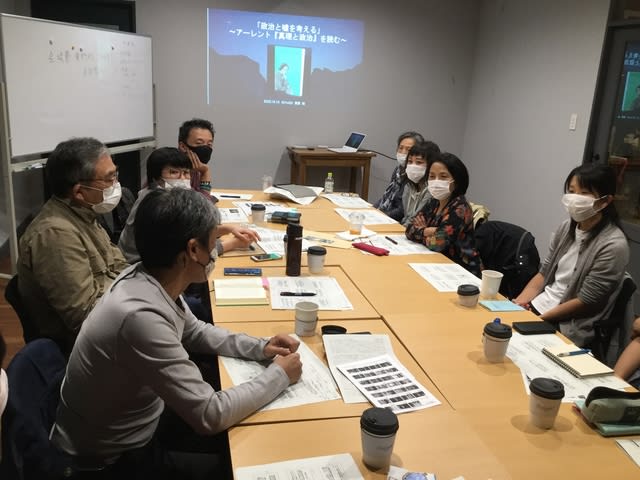

富良謝と渡部の共同企画「政治と嘘を考える」は、同僚二人の間で交わされた会話がきっかけでした。

去る9月に実施された高校3年生の進研模試・現代文の問題文に用いられたのは宇野邦一『政治的省察 政治の根底にあるもの』でした。

テキストの冒頭はこう書き始められている。

「どうやら政治に嘘はつきものである」。

この文章から察しがつくように、この論考の趣旨は嘘が政治にもたらすものの問題性であり、それが前政権への批判が込められていることは容易にくみ取れる。

そして、この時期に高校生へ向けて発した問題作成者の意気込みにいてもたってもいられなくなったのか、富良謝が鼻息荒くこの問題文を5mほど離れた席から飛んで持ってきてくれた。

一読して、嘘と隠ぺいにまみれた安倍政権への痛烈な批判が込められていること、それを問題文とはいえ高校生に差し向けられたことに素直に感動した。

が、しかし、いくら何でもこの文章は難解すぎる。いや、難解というより意味不明の部分が多すぎる。悪文である。

通常の意味での語彙とアーレントが用いる言葉の意味は、かなり隔たりがあり、率直に言って、アーレントの思想に多少なじみがなければ、ほとんど意味はくみ取れないのではないか。

言い過ぎかもしれないが、宇野氏の文章自体アーレントの文の切り貼りで構成されているだけの印象があり、全体的には”So what ?”である。

管見では、解釈そのものに疑義が差しはさまれる部分もある。

これを高校生に読ませるのは酷だし、むしろ、問題作成者の意気込みは評価できるとしても、これでは入試特有のテクニカルな解き方に終始してしまい、せっかくの高校生に政治と嘘の問題を考えさせようという意図(模試ごときにそんな意図はないのだろうか?)も台無しにならないだろうか。

それはともかく、今回の企画は「コレ、高校生と一緒に読めないか」という富良謝さんの問いかけから始まったものだ。

残念ながら「高校生と」という企画ではないけれど、とりあえず大人たちの間でこの議論をしてみようというのが今回のチャレンジだったのでした。

会の冒頭、富良謝から宇野氏のテキストをめぐって富良謝から問題提起が行われる。

大きく分ければ、「「嘘が積み重なるとは?」、「嘘を積み重ねることで現実の方向感覚が失われるとはどういうことか?」という点についての問題提起がなされた。

後半の議論を先取りして言えば、この方向感覚の喪失は、元大手メディアに勤めていいた経験を持つ参加者から、もはや報道の内実そのものに信頼がおけないような事態にあり、政治の基盤である「事実」そのものが崩壊しているとの意見が出された。

ウソ、という以前に事実そのものが確定できない現実に、我々が生きているとすれば、もはやアーレントの問題提起そのものを超越してしまっているのではないか。

発表者二人で打ち合わせをしていた時に議論になったことの一つは、モリカケ問題をはじめ安倍政権がぶち壊したものとは、実はこの「事実そのもの」への信頼感であり、もし誰もこれが「嘘」だと思っていなければずっと「事実」になるのではないか、というものだった。

「嘘もつきとおせば真実になる」という陳腐なもの云いもにわかにリアルになる。

では、実際にアーレントは「政治と嘘」をめぐってどのような論を展開していたのか。

以下、渡部がアーレントのエッセイ「真理と政治」(『過去と未来の間』所収)をまとめたものを中心に記録する。

冒頭、政治と嘘をめぐる昨今の問題を挙げた。

挙げたけれど、記事を選定するのに時間がかかった。

だって、嘘と隠ぺいの政治ばっかりなんだもの。

とりあえず、陸自南スーダン日報隠蔽、森友学園問題文書改ざん、佐川宣寿国会証言拒否、近畿財務局職員自死、杉田水脈「女は嘘をつく」発言を挙げてみた。

しかし、これらの嘘と隠ぺいの政治と、アーレントが論じる「政治と嘘」の問題は同じ水準か、否か。

まずアーレントは「政治と真理」の冒頭で、「嘘は…政治家の取引にとっても必要かつ正当な道具とつねに見なされてきた」ことを認める。

そこから、「欺瞞は権力の本質なのか」、「真理が無力ならば、いったい真理はどのようなリアリティを持つのか」という問題を提起する。

【ポイント1】

「事実の真理が権力の攻撃から生き残るチャンスは、実に微々たるものである」

「事実や出来事はいったん失われれば、理性がいかに努力しても、永遠にそれらを取り戻せないであろう」

アーレントは、「理性の真理」に比べて「事実の真理」の脆弱さを指摘する。すなわち、理性による科学的真理はニュートンやアインシュタインの発見がなかったとしても、人間が理性を用いる限りにおいて、いずれ誰かが発見する可能性が消える心配はない。

これに比べると、事実はいったん廃棄されれば、二度と取り戻すことはできないというのである。

このぞっとするような指摘で思い出すのは、NHKスペシャル「

沈黙の村~ユダヤ人虐殺・60年目の真相~」(2002年9月14日)である。このドキュメンタリーは、1941年、ポーランド・イエドバブネ村で起きたユダヤ人集団虐殺。長らくナチスの仕業とされてきた事件が、実は同じ村の住民によるものだという疑惑が浮上、国を挙げての調査が始まり、半世紀も前の重い過去に向き合う村人達の苦悩を描いたものである。

その疑惑のきっかけは、奇跡的に虐殺を生き延びたユダヤ人が残した「殺害は村人がやった」というメモ書きだった。

村内の学校では、ナチスが起こした悲劇として歴史教育もなされていたわけだから、この疑惑は村をひっくり返すほどの衝撃を与える。

政府による調査の結果、村内で起きたユダヤ人虐殺は同じ村に住むポーランド人が起こしたことが判明する。

これは権力によって事実が抹消されたケースではないが、しかし、もしその「メモ」が残されていなければ、その事実の真理はどうなっていただろうか、という恐ろしさを感じずにはいられない。

これほどまでに、事実の真理が生き残るのは微々たるものなのである。

【ポイント2】

「私が考えている事実とは、公に知られているにもかかわらず、それを知っている公衆自身が公然と口にすることを巧みに、またしばしば自発的にタブー視し、実際とは別様に、すなわち秘密であるかのように扱いうる事実である」[p320]

しかし、アーレントが問題化する「事実」とは、単に隠蔽されるような事実ではない。

むしろ、公然の事実であるにもかかわらず、誰もがタブー視し、それがあたかも存在しないかのように扱われる事実である。

それが絶滅収容所の存在であった。

「ヒトラーのドイツやスターリンのロシアにおいてさえも…『異端的な』見解を支持したり口に出すよりも、その存在が決して秘密ではなかった強制収容所や死の収容所について語ることの方が危険であった」[p320]

【ポイント3】

「さらに厄介に思えるのは、歓迎されざる事実の真理が…意見へと姿を変えられてしまうことである」

「意見」とは、「私にはそう思われる」ものであり、これは説得によって変えられるものである。

事実の本性とは「説得」ではなく、「証拠」にもとづくものであろう。

ましてや、個人的見解のように「思われる」ものではありえない。

しかし、この事実はいったん政治の領域に投げ込まれたとたん、「意見」に変質させられてしまう危険性がある。

たとえば、デンマークの放送局DRドキュメンタリー「ユダヤ人虐殺を否定する人々」では、イギリスの歴史家でありホロコースト否定論者のアーヴィングが、「ドイツ人は真理も公正さも剥奪された。…私はこう予言します。ドイツ人は歴史の虚偽に気づき、根拠のない罪悪感から解放されるでしょう」と語る場面がある。

そして、そのアーヴィングの演説を聞いた若者が「彼は正しいかも…ガス室ですか?存在したかどうか怪しい気がします。…彼の話が本当だとしたら、ドイツ人は今までより自信を持つことができます」という感想をもらす。(高橋哲哉『歴史・修正主義』参照)

ホロコーストという事実が否定されることにおいて、存在が「怪しい気がする」という若者の揺らぎは事実への不信がもたらすものであろう。

しかし、ここで注意しなければならないのは、「罪悪感から解放される」や「自信を持つことができる」という価値の問題に重点が置かれていないかということだ。

【ポイント4】

「事実の真理は政治的思考の糧である」[p323]

「事実は意見の糧であり…事実の真理を尊重する限り正当でありうる。事実に関する情報が保証されず事実そのものが争われるようになるならば、意見の自由など茶番である」

ミック・ジャクソン監督の作品映画「否定と肯定」は、この事実をめぐって裁判闘争に展開したアーヴィングとリップシュタットの闘いを描いたものであるが、そのなかにリップシュタットがアーヴィングと議論しないことを挑発されるシーンがある。

アーヴィングは「意見と違うものと戦わないのは真実を知るのが怖いのだ」と、リップシュタットを挑発する。

映画のワンシーンではあるが、ここで事実認定に関する問題に「意見」という言葉が刷り込まれていることは無視できない。

リップシュタットはホロコーストについて「なぜ起きたか」、「どうやって起きたか」については議論するけれど、「なかった」とする相手とは「議論」する気はないという。

議論は意見を戦わせることだ。

しかし、その前提条件となる事実が共有できなければ議論はそもそも成立しない。

このように、アーレントは「事実」が政治という複数の人間領域に投げ込まれるや否や「意見」に変質する危険性を、プラトンがすでに「洞窟の比喩」で指摘していたことを見抜く。真理を語る者は孤独なのである。

【ポイント5】

「嘘を語る者は…真理を語る者よりもはるかに説得力に富む」[p342]

「出来事の顕著な性格の一つ、つまり予期せぬことという要素が丁寧にも消し去られているため、彼(嘘つき)の説明の方が論理的に聞こえるのである」

事実とは何か。

「事実は小説よりも奇なり」という諺が示すように、アーレントは事実が偶然性を本質としているとみる。

それゆえに、事実は人々の理解を得難い面をもつ。

むしろ、嘘を語る者の方が論理的に説明できるというのである。しかも、「(事実の)リアリティも、利益や快楽だけでなく、常識の推論の健全さに事あるごとに逆らう」。

事実は常識に反する一面をもつ。

少なくとも、アーレントが扱おうとする事実の水準はそこにある。

アーレントは『全体主義の起源』第3巻で「忘却の穴」という概念を提示する。

それは、アウシュヴィッツのような絶滅収容所におけるユダヤ人殲滅について、全体主義的な権力者たちは「全体主義の大量犯罪が暴露されること」を「それほど気にしなかった」という。

それは「犯した犯罪の途方もなさそのもののために、犠牲者…よりも、むしろ殺人者…の言葉の方が信じられてしまう、という結果が目に見えているから」である。

常識では理解しえない途方もない巨悪が出来したとき、生存者の証言が「真実であればあるほどますます伝達力を失う」のである。

【ポイント6】

「現代の嘘は、秘密でないどころか実際には誰の目にも明らかな事柄を効果的に取り扱う」[p345]

「イメージはリアリティの完全な代用品を提供すると考えられている。この代用品は現代技術とマスメディアによって、オリジナルが以前そうであった以上に公衆の眼にふれる」

絶滅収容所の存在を、あたかも健全なイメージで写真化したのはナチスの側である。

そして、福島第1原発事故の廃炉や汚染水問題、帰還問題が全く解決のめどがつかない時期に「アンダーコントロール」を主張し、オリンピックを誘致した安倍晋三前首相の行為は、まごうことなくこの事例の一つである。

そして、その問題群を聖火リレースタート地点というイメージで糊塗して「福島の復興」を喧伝する猥褻さは、この指摘のとおりのことである。

【ポイント7】

「伝統的な嘘と現代の嘘との違いは、隠蔽することと破壊することの違いにほぼ等しいであろう」[p343]

伝統的な嘘は敵を欺こうとしただけで、全員を欺こうという意図は持っていなかった。そして、自分自身が虚偽の犠牲になることはなく、自分自身を欺かずに他人を欺くことができた。

それに対して現代的な嘘とは、自らをも欺くような嘘である。

自らも欺かれている場合のみ、真実に似たものがつくり出される。

嘘をつくものが自分自身にも嘘をつくことは可能だろうか?

これはデリダが『嘘の歴史』で議論している問題であるが、ここではそれに触れる余裕はない。

しかし、アーレントはこうもいう。

「嘘を語る者が成功すればするほど、それだけ彼は自分自身の作り話の犠牲者になる」。

そして、嘘を語る者が他人を欺くよりも、自分自身の嘘によって自ら欺かれる場合の方が、なぜ当人にとってばかりか世界にとって都合が悪いのかと問う。

伝統的で冷血な嘘つきはまだ真偽の区別を知っており、他人の目から隠している真理は世界から完全に抹消されずに、真理は彼の内に最後の隠れ家となっているが、この場合、リアリティに加えられた傷は取り返しのつかないものではない。

しかし、自分自身にも嘘をつくものは、その秘密にする事実すらも抹消してしまう。

【ポイント8】

「すべてのものが取り返しのつかなくなる可能性こそ、現代の事実操作から生じてくる危険である。事実の真理を徹底的にかつ全面的に嘘と置き換えることから帰結するのは…、我々が現実の世界において方位を定める感覚…が破壊される事態である」[p350]

我々の現実の方向感覚の破壊。これこそが事実を破壊することで生じる問題である。

そのことによって政治的判断は困難になろう。このことが、今まさに私たちの社会で現実に起きている問題ではないだろうか。

【ポイント9】

「堅固たる点で、事実は権力に優る」[p353]

【ポイント10】

「既成の権力と真正面から対立する場合、無力であり、つねに挫折するにもかかわらず、真理はそれ自身の力を持っている」[p353」

「説得や暴力は真理を破壊しうるが、真理にとって代わることはできない」

しかし、ここまで事実の真理の脆弱さ、破壊されることで回復不能となる希少性について触れてきたアーレントだが、一転して「事実や出来事が持ち事実性の最も確実なしるしは、堅固たるものとして現れるが、事実のもろさは奇妙にも大いなる復元力に結びついている」と論じる。

楽観的ともいえる、このアーレントの根拠は何だろうか?

確かに冒頭に紹介した「沈黙の村」では、奇跡的に逃れたユダヤ人のメモが見つかった。

アーレントはこのように、事実の真理を完全には殲滅できないある種の堅固さが備わるという。

「イメージは事実の真理に対して、一時的に優位に立つが、しかし、イメージは安定性の点で…端的に存在するものには到底及ばない」[p351]

プロパガンダによる政治的イメージは長持ちしない。

なるほど、そのように私たちは信じたい。真理は最後に勝つ。

映画「A few good men」は、まさにそのカタルシスを解放する。

浦沢直樹の『20世紀少年』もしかり。

しかし、果たしてそのように楽観視できるのはなぜか?

独裁のプロパガンダが70年も継続している国家があることをどのように考えるべきか。

ましてや、そこにおいて現実の方向感覚を失っているとすれば。

それについて、アーレントはこう説明する。

「記録を修正しようとする人は、本当の物語の代用品として自分たちが提供した虚偽を絶えず変更を加えなければならない」

「人間の事柄の領域の内で実際に起きたことはすべて別様でもありえた以上、嘘を語る可能性には際限がない。そしてこの際限のなさが自滅を招く」[p352]

嘘は最後に破綻する。

いかにも日常の道徳的な教えとしても通用しそうな言葉である。

アーレントが事実に見出す堅固への信頼とは何か。

【ポイント11】

「政治の領域はその権力の及ばない人々や制度にかかっている」[p356]

アーレントは、事実の真理は政治の領域、すなわち複数の人々の言論空間に投げ込まれる瞬間、意見に変質するといった。

そうであれば、その事実を担保するためには政治の領域から独立した存在や機関が必須となる。

「真理を語る存在様式に顕著なのは哲学者の孤独、科学者や芸術家の孤立、歴史家や裁判官の公平、現地調査したものや目撃者、報告者の独立である」

「哲学や・芸術家・裁判官などの独りでいる在り方のいずれかが生の様式として選ばれる場合にのみ…それは政治的なものの要求と衝突するのである」

昨今、日本学術会議の推薦を菅首相が拒否したニュースがにぎわっている。

学問の自由への侵害ではない、と嘯く首相をはじめとする政府だが、しかしその内実はこの学問の独立と無関係ではない。

司法権の独立が保証されるゆえんも、ここにある。

それが侵害されれば、くりかえすように我々の現実の方向感覚は喪失する。

もっとも、独裁や全体主義を望む権力者にとってそれは望ましいことなのかもしれないが。

【ポイント12】

「政治の領域は、人間が意のままに変えることのできない事柄によって制限されている」

「我々が自由に行為し、変えうるこの政治の領域が損なわれずに、その自立性を保持し約束を果たすことができるのは、もっぱら政治自身の境界を尊重することによる。概念的には、我々が変えることのできぬものを真理と呼ぶことができる。比喩的には、真理は我々の立つ大地であり、我々の上に広がる天空である」[p360]

【ポイント13】

「リアリティは事実の総体以上のものである」[p357」

事実は、その数を積み上げればリアリティが増すというものではない。

「リアリティはいかにしても確定できるものではない。存在するものを語る人が語るのは常に物語である。この物語の内で個々の事実はその偶然性を失い、人間にとって理解可能な何らかの意味を獲得する」。

そこに物語が付与されることが、リアリティの源泉となる。

「事実の真理を語る者が同時に物語作家である限り、事実の真理を語る者はリアリティとの和解を生じさせる」。

では、物語ることが不可能なものにとっては、そのリアリティは手に入れられないものなのだろうか。

事実の希少性、物語ることの不可能性。

そのことはホロコーストという法外な出来事を後にして、なお楽観的に過ぎないだろうか。

「問われているのは存続、存続の持続である」[p310]

「存在するものを進んで証言する人々(真理を語るもの)がいなければ、永続性や存在の持続は考えることさえできないのである」

「真実さとも呼びうるこのあるがままの事物の内容から、判断の能力が生じてくる」[p358]

アーレントがこだわるのは、現実の方向感覚を失うこと以上に、世界の存続である。

事実が失われることは、世界の存続の問題と密接である。

3.11を後にして、なお何もなかったかのようにふるまう日常において、世界の持続とはいかなる意味を持つのか。