9月11日(火)に本会議質問を行いました。その時の質問原稿をアップします。

なお、一部に、本会議での発言と違うことがあるかもしれませんので、その点ご了承ください。

日本共産党の板東聖悟です。一般質問を行います。

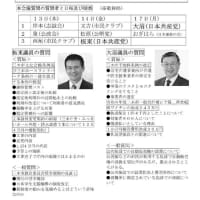

1番目の質問は三木駅再整備計画についてです。

3月4日に火事により三木駅が焼失しました。その後、市内外から三木駅再生の為の寄付が寄せられています。サポーターズクラブの特別会員募集期間も8月末迄でした。サポーターズクラブ以外にも様々な個人団体が三木市等に寄付を申し出ていると思います。

そこで1点目の質問として、集まった寄付の状況についてお尋ねします。

8月末まで、駅周辺地域と利用者へのアンケート調査が実施されました。このアンケート調査は周辺地域や利用者がどのように考えているのか、要望について知るのに大事な調査であったと思います。

しかし、アンケート調査による実態把握は一部分であると考えます。

私たち日本共産党議員団は、月1回程度の割合で、朝の7時から8時の時間帯で新開地方面行の改札口付近で宣伝行動をしていまが、そこで見る光景として、送迎車が改札前で止まり、電車が到着した時間帯と重なると、大変危険な状態を見ることがあります。

今回の再建で送迎用スペースが出来ることはこのようなリスクが和らぐのではないかと期待するのですが、三樹小学校から来る車が、三木駅の新開地方面行改札口を通り越して、踏切を渡り、新しい送迎スペースで利用者をおろし、利用者は再度踏切を渡って新開地行改札口まで行くことは実際考えにくいのではないかと思うのです。

大村方面からバスで福有橋バス停で下車して新開地方面行改札口利用者にとって、駅前ロータリーが出来れば、下車後、また三木駅を出て、踏切を渡り新開地方面行改札口まで行くことになり、現在の福有橋バス停より距離的にも遠くなります。

新しく整備された三木駅が利用者にとって思っていたよりも利用しにくいという感想がもたれる人が多くいるような状況は避けなければなりません。

計画を立案する人間が、机の上でだけでなく、実際にその場所に行って利用者の声など聞くことでこれまで思いもしなかった課題が出てくるのではないかと思うわけです。

2点目の質問として、アンケートを補完する意味でも、利用実態調査を実施すべきだと考えますが市の考えをお尋ねします。

三木駅は市外の方が初めて足を踏みいれるまさしく三木の玄関口です。そこで見る風景が三木市の初めての印象になることでしょう。そのよう中で三木駅の駅舎はランドマーク的な存在であったのだと思います。

また、三木市民にとって三木駅舎がシンボルとしての役割を果たしていたのだと思います。その意味では、再生された三木駅舎はシンボルとなるものでなければならないと思います。

3点目の質問として、三木駅舎にはランドマークにふさわしいシンボルとなるものが必要だと考えますが市の考えをお尋ねします。

先ほども少しふれましたが、三木駅は新開地行方面と粟生行方面で改札が違います。ですから、再建した駅舎は粟生方面行の利用者にとって機能性は向上しますが、新開地方面行の利用者にはあまり利便性が高まると言えないのではないかと思うのです。

以前、市外の方が三木駅を利用して粟生方面行の改札を通過して、新開地方面行きの電車乗れなかったと言う話を聞きます。

駅舎が二つあることは良いことですが、構内で上り下りの行き来が出来ないのは利便性の点で大きな問題があると思うのです。

もともと、三木駅は構内でも踏切を渡って上り下りが行き来できました。しかし、駅の無人化に先立ち、安全面の考慮から構内の踏切を廃止して、三木駅の外の踏切を渡って新開地方面行きの改札口と、粟生方面行の改札口の二つが設置されるようになりました。

利用者にとって上り下りで改札口を変えなければならないこと、駅の外にある車も往来するより危険な踏切を渡らないといけないことなど利用しやすい駅とは言えないと思います。

無人駅のため構内の踏切設置が出来ないのであれば、跨線橋によって上り下りの往来が出来るようにすれば良いのではないかと思うのです。当然お金のかかることですが、市民の声も聞きながら検討の価値はあると思います。

4点目の質問として、上り下りの往来が出来る跨線橋の必要性についてお尋ねします。

2番目の質問は、夜間救急搬送後の帰宅方法についてです。

この質問は6月議会でも取り上げさせて頂きました。6月議会の答弁では「三木市内で深夜運行を1社が営業区域としており配車の状況により営業運行は可能」との答弁があったわけですが、後日、答弁した1社も深夜営業運行は出来ないと担当課職員より連絡を頂きました。

1点目に6月議会本会議答弁後の認識誤差についてお尋ねします。

2点目にその後の対応についてお尋ねします。

3番目の質問は、障害者雇用についてです。

既に、昨日同僚議員から同様の質問があり1点目の三木市(役所)において障害者雇用率の水増しの有無についてはなかった。ただ、国のガイドラインが分かりにくく、本来正規職員と1年以上継続して働いている嘱託職員等を合わせた数にしなければならないところを正規職員のみを職員数として算定していたということであったと思います。

2点目の三木市(役所)の障害者雇用の状況についても昨日同僚議員の質問に対する答弁がありました。平成30年度の状況について職員数が436名、雇用率2.98%と報告しているが、職員数781.5名、雇用率1.66%であと6名の雇用が必要ということでした。

もし私の認識に誤りがあればお示しください。

その上で、平成30年度の報告上の雇用数と平成29年度の雇用状況(職員数、雇用率、雇用数)についてもお示しください。

障害者雇用の中でも知的障害者の雇用はなかなか進んでいないのが現状のようです。

3点目の質問は三木市(役所)知的障害者の雇用状況についてお尋ねします。

障害者雇用を増やそうとすると、一般採用だけではなかなか増えないのが現状ではないかと思います。

4点目の質問は三木市(役所)において障害者の採用方法についてお尋ねします。

障害者雇用は民間事業者が行うことも大切です。障害者雇用を促進している事業者とそうでない事業者において、自治体の随意契約や入札行為で配慮することで民間事業者が障害者雇用に積極的になる効果が期待できると思います。

5点目に、三木市は物品購入等に係る随意契約や入札における対象業者選定に配慮しているのかどうかお尋ねします。

6点目に、三木市内の企業における障害者雇用の状況についてお尋ねします。

4番目の質問は、次期ごみ処理施設の整備とごみの減量化についてです。

この質問も、既に、昨日同僚議員から同様の質問があり1点目の民間委託によるごみ処理施設のコストがこれまでの説明より高く試算された理由については、中継地のコストが含まれていなかった。2点目の新設のごみ焼却施設のコスト試算が安くなった理由について、焼却炉の規模を小さく見積ったとの説明がありましたので割愛します。

これまで三木市は、既存地において立替することは「地元との協定により現在の施設用地は施設を更新して継続し利用することが出来ない」と説明してきました。

3点目にこれまでの説明との整合性についてお尋ねします。

三木市は、一般廃棄物処理基本計画案を作成してパブリックコメントを実施してきました。その後、焼却施設の方向性が大きく転換することで計画策定が滞っている状態だと思います。

4点目に一般廃棄物処理基本計画の作成予定についてお尋ねします。

昨日の同僚議員の質問でもSDGsの取組について質問がありました。

5点目に三木市の循環型社会の構築についての考え方についてお尋ねします。

以前、大眉議員が三木市のごみ処理量を減らすうえで事業系ごみ処理料金が近隣市より安いことを指摘し、処理料金の設定について検討するとの答弁がありました。また、その後、事業系ごみが増えたのか減ったのかも気になるところです。

6点目に事業系ごみ処理の受入状況についてお尋ねします。

以上1回目の質問とします。