学名に Salix gracilistyla var. melanostachys とあります。

Salix gracilistyla というのは ネコヤナギの学名で、クロヤナギはネコヤナギの雄株の突然変異種なのです。

ふ~む、確かに黒いですねぇ

どこが黒いのでしょう?

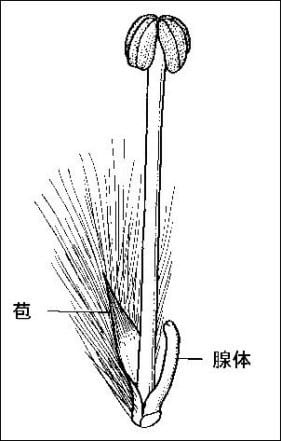

このモフモフの正体は 雄しべの根元から伸びている「苞」なんだそうです。

ネコヤナギの雄花

(小学館 園芸植物大事典より)

(続・樹の散歩道「ヤナギの花序のふわふわの毛は何に由来するのか」より)

この苞の色が白いか黒いかで穂全体の色が変わるということらしいです。

クロヤナギ(ネコヤナギも)は花穂の付け根の部分から順に咲きあがっていきます。

なので、一番下の雄しべの葯が割れて黄色い花粉を出している部位は黄色く、その上の雄しべの葯が苞よりも高く伸長してきている部位は葯の赤さが目立ち、最上位の部分だけは苞が目立つので(クロヤナギでは)黒く見えるのです。

雄しべも花粉を放出し終え小さくしぼんでしまうと、また黒いほうが目立つようになります。

〔参考〕ピンクネコヤナギ

ピンクネコヤナギのピンクの花穂も「苞」の色が紅いため綿毛の色と混ざってピンクに見える、ということのようです。

.

ネコヤナギにも色々な変わり種がありますね。

子供の頃にはよくネコヤナギの枝で遊びました。

最近は観る機会がないのが残念です。

カワヤナギなんかと一緒で、上流から枝が流されてきて途中の浅瀬で根付いちゃうらしいんですよね

ところで「ネコヤナギの枝で遊ぶ」って??

どんなふうにして遊んだんでしょう?

こちら、ちょっと思い出せません(ToT)

ネコヤナギの枝は柔らかくてしなやかなので、加工するのに最適でした。

いちばんよく使って遊んだのは、チャンバラの刀でした。

また川辺のネコヤナギの枝に釣りの仕掛けを結えて、ウナギ取りもしました。

あの頃は川でウナギが取れました。

その後川が汚れて、誰も川で取った魚は食べなくなりました。

今は恐らくまたきれいになっていると思います。

確かに子供の頃は橋の橋桁の石垣からウナギが採れました!

確かに今はまた農薬使わなくなったから綺麗になったでしょうね

でも、田んぼにはヘビがいなくなって、代わりにジャンボタニシの卵が矢板を赤く染めるようになってきました(´>ω∂`)