窯の状態を探る

第二回 2025,1,16~17 窯出し18日pm2:00

<窯詰め作業> 14~15日

予定なく急に一人焼成を実行することを思いつきました。窯の状態を掴むには、何度かの焼成をして昇温や場所の焼け具合を確認し、焼成方法を見つけるしかありません。状態を早く知ることが必要だからです。その為、窯入れ作業に時間を掛け作品の配置に気を使いました。急でもあり焼き直しの作品が多く、初の作品の配置に気を配りました。釉掛け物は、後部の棚に配置するなど温度の違いも考慮しました。

今回の課題は、焼成モデルに沿った昇温のデーターを確保することです。前回、表出した窯口スライドドアの膨張による不動作や、焼成室の断熱の不十分さへの改善の確認、そして、昇温データーとその焼成状態を確認することが今回の目的です。

窯詰め修了後、棚板、耐熱断熱レンガ、イソウールを重ねて蓋をする。

棚配置は、前後二列、上下四段となった。火前の焼成室に近い場所に、大きな作品が三点ほど配置できた。棚板は、45×50の大きさである。計9枚分のスペースが確保できた。

<火だき開始> 16日早朝5時~17日am2時

横スライド窓から焼成開始。 二時間後より正面上部に移る。

今回は、焼き直しの他は素焼き済みの作品の為、モデル温度に沿って昇温を行った。生からの焼成の時は、更にゆっくりの昇温になる。

140℃/Hの昇温で8時間後1100℃に達し前後の温度差が200℃となる。11時間目まではほぼ順調に温度の確保ができた。 時間経過とともに前後の温度差が大きくなっていく。

今回の昇温状態では、8時間目1100℃前後より温度差が大きくなり、後部室の棚の温度上昇が必然となる。その為、後部の横挿しを行うことで温度の上昇を行う。

しかし、なかなかその差が減少しない。さらに差は広がり9時間目で230℃、10時間目では242℃の差となる。その後は、横差しの温度上昇と燃焼室の火力のセーブによる効果が11時間目から現れ、その差が209℃となった。それ以降は高温をセーブし1250℃前後をキープさせながら18時間目迄横ばいの温度経過を意識した。

前部の温度が1300℃を超えようとしたところで、前室の薪投入を控えたため、徐々に温度が低下していった。後部は、横差しを継続した為1時間後にやっと1200℃越をしたがその後は、温度が乱降下した。その原因を考えてみるとメインの火力の低下が横差しの火力以上に影響が大きいことが分かる。横差しの薪(木端)をしっかり用意して継続的な燃焼とメインとの燃焼調整が課題であることが確認できた。今回は22時間で窯閉めをし終了とした。

<窯出し> 18日午後2時

窯締めから36時間を経過して室温が150℃程度となる。

<焼成結果>

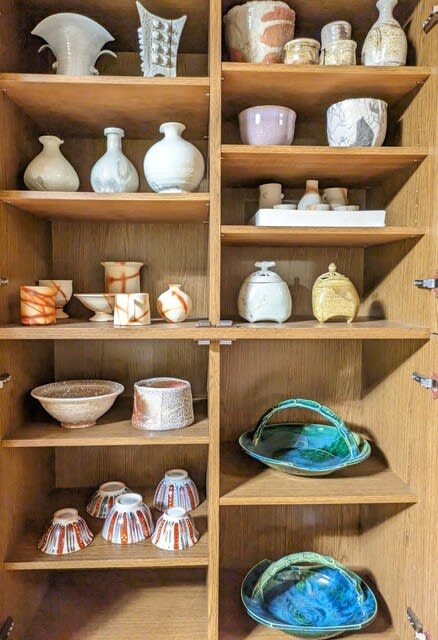

写真では、細部の様子が見て取れないので評価し難いでしょう。

前後や上下の場所によって焼き具合は変わります。前後では勿論、燃焼室に近く温度上昇がよい場所での焼成が良好なのは想像できます。前棚でもその前後で違いもあります。 上下では、炎の回り具合で微妙に異なりますが、中間地2・3段目がやや温度が高そうです。最下部と最上部は炎の回りが悪そうで焼が弱そうです。作品の置き方と炎の流れ方を考慮することが必要です。

焼成の評価は合格点には成りませんでした。前室部は、一時的に1300℃まで確保できましたが、後室部は1200℃をやや超えたところで終了となったことで、充分な燃焼時間が確保できていません。焼き直しは、前回の焼の上に焼成が加わっている為、改善されている物もあり、今回のみの焼成評価はできません。初回の焼き締め作品の具合は良くありません。温度と時間の不足は否めません。焼き物の種別をハッキリさせた上で焼き方は選択する必要があります。

前後の温度差は、最大時で250℃近くもの差ができます。燃焼室前からレンガが熱せられ次第に前室部から後室部へ伝わりその差が狭まってきます。前室が1300℃に高まると温度の上昇が鈍って来て、後部室の温度が接近する形になります。効率よく、後部室を上げるには、やはり、後部棚の前にある横穴からの横差しで薪を投入し効果的に燃焼を高めるタイミングを掴むことが必要だと思います。その為には、横差しの薪の大きさ、太さや量を見極めることが大事そうです。

今回の焼成から、前部温度のキープと後部温度の上昇をどう嚙合わせるかが大きな課題と感じました。次回は、30時間以上の焼成を目指し窯の状態確認と、還元焼成の操作を見つけたいと考えています。