あぢーです。暑いです。アツいです(何

さてさて、アクションベース製作中です。後編は、とりあえず完成が目標です。

で、アクションベースをさらに改良、というか、さらに改造、とか思いついたらその都度更新かなぁ。土台を重くしっかりさせる方法は至上命題でしょうし;;;;;;

(できれば、いかに安くいかに手軽に、というところに主眼を置きたいところです)

その手の話は最後に書きますね。

メインアームの土台とのとりつけ部分を製作です。

アームの目消しによってできた、はみ出た接着剤は放置しておきます。摩擦抵抗になるので実は便利です。

サポートアームも適当に目消し跡を修正しておきましょう。

そして、サポートアームとメインアームをここで接続します。

ここも念のためしっかりと接着しておきましょう。飾っている途中に重さでここが外れた、なんて人は少なくないはず。

角度をうまく調整して、土台に付けた上体で接着部分を硬化させましょう。勝手に重さで密着効果が期待できます。

そして、ここからが本題。。。。。。

昨日の間にうっすらと接着剤を塗っておきましたが覚えていますか?

そしてこれをそこに付けて、土台自体は完成、となるわけです。

アクションベースで最初にガタが来るのはおよそこの部分でしょう。

で、ここがゆるくなってしまった時は、前回最後の写真を見てください。

接着剤を塗っておいたのは、最初を硬くして、ずれにくくすることが目的でした。が、もし、どんどんゆるくなってしまう場合には、この部分に接着剤を何度か塗っておきます。

プラモデルの関節が弱い時に、ピンに接着剤を塗って太くする方法と変わりありません。つまり動く部分なので、動かせば動かすほど弱くなるのはしょうがないのです。

その都度接着剤を塗るのがよろしいかと。

意外と注意!!「アクションベースには、部品注文表はついていません。部品交換表(初期破損等)のみです。なのでもし、ここが壊れた、ゆるくなった、と言う場合には、新品を買うのが正しい、というのが現状です。」

新品が550円前後で手に入るので、しょうがないと割り切るのも大事でしょうか;;;;;

そしてネジで留めて完成です。アクションベース1黒、グレーではネジ、ナット共に黒でしたが、白ではニッケルメッキ加工です。要は銀色です。

当たり前ですが、締めすぎないように。長さはギリギリなので、ワッシャー等を挟む余地はないんですよね…。

(わかる人もいるかと思いますが、やはりこういう部分を留めるのであれば、ワッシャーやスプリングワッシャーを付けて欲しいところです。)

接着乾き待ちではありますが、アクションベース土台が完成!!!!!

プラモとの接続ピンや両面テープは最初の袋に入れてしまっておきましょう。

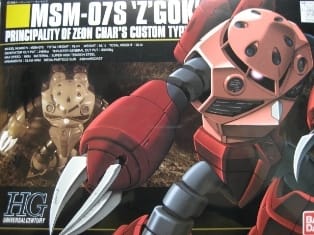

やはりサンプルに登場頂きました。WGアーリータイプです。ガンダム系は白が多いので、白ベースってのはいいかもしれませんねー。

おっと、まだ残ってましたね。これが接続ピン達です。

左から、「股関節接続」「ピン刺し込み」「ネジどめ」「ピン受け」です。

股関節の幅が合えば左を、それ以外は加工が必要なのがおおいです。

参考までに。。。。。

これはヴァイスリッターの股関節です。

ちょっとわかりにくいですが、付属の股関節接続パーツのすべてが合いません;;;;;;;;

でも穴を開けるのも嫌だしなぁ…

ちょっと曲がってますが、実はここに置いとくと意外とバランスがいいんですよ(笑)

こういった無茶な使い方もアリですが、機体の重さを十分に考える必要があります。軽い、というのが前提条件なので、こんな無茶はあまりオススメはしませんけど;;;;;;;

そのために両面テープが付いてるので、その辺はケースバイケースで調整してくださいね。

ゆるーくアクションベースを作ってきましたがどうでしたか(笑)

結局、プラスチックなので、しかも結構な重さを支えるのが前提なので、むやみに自作とかパテ補強とかしても、効果がないことも十分に考えられます。

ある程度角度やらなんやらを決めて使うのであれば、各部を接着したりパテで覆ってしまうのも一つの方法なのかもしれません。でもそれでは「アクション」ベースではない、と。

中盤(及び前回の最後)の、接着剤で太らせる、というのは対処療法的ではあるんですが、一番安全且つ無難な方法だと思います。むやみにネジを強く締めても、構造上あまり効果はみられないんですよ、実は。表面の接着剤が剥がれてきたら、それを掃除してまた接着剤を塗り重ねておくだけで有効です。

「重さへの対処」は、やはり土台におもりを付けるのが安全だと思います。他にも、余ったランナーをある程度小さく切って、接着剤で裏に貼り付ける、とかも経済的ですね。

結論としては不純ですが結論を。

「アクションベースを買う!」→「先がゆるくなる;;;」→「また買う!」

確かにアームは1つはいらなくなりますが、土台が2つになる→土台同士を接続して土台が広くなり重くても安定する→重さに対処(笑)

すいませんこんな終わり方でした(苦笑)