本日の美術展レビューは大阪中之島美術館で1月14日まで開催中の「テート美術館展 光 ― ターナー、印象派から現代へ」です。

今回の展覧会は、東京での新国立美術館からの巡回展で、長沢芦雪展が同時期に開催されていることもあり去る11月23日に鑑賞しました。英国テート美術館のコレクションの中から光をテーマにして200年の美術史を巡る注目の美術展です。

先ず最初に登場するのは、イギリスを代表する風景画家であり光の画家ともいわれるターナーのモーゼの十戒をテーマにした作品。大洪水の後に降り注ぐ神の光が広がる神秘的な大作です。写実的な風景画とは異なるターナーの独特な世界観が新鮮です。

そして光と言えば印象派の画家のモネやシスレー、またターナーの同時代を生きた英国を代表するブレッドやコンスタブルの作品は自然界の光を忠実に描ききり清々しさを感じます。

一方で室内に注ぎ込む光を描いた作品では、デンマークの画家ハマスホイの抑えられた色彩の中にほのかに感じる光の表現は静けさや冷たさを感じます。また、ローゼンスタインの作品では母と子の室内での戯れをやわらかで暖かみのある光で親子の深い愛情も感じさせます。

また、戦後の抽象画家を代表格であるカンディンスキーや現代美術を代表するロスコやリヒターなど色彩を巧みに生かした表現で光と色の関係をテーマに展開されています。終盤に展示されたのは、光により作られたインスタレーションの数々。絵画での光の表現とは打ってかわり、ダイレクトに目に映る様々な光がテーマパークのような空間が広がっています。

膨大なコレクションの中から選りすぐれた「光」の作品は、古今東西のアートの可能性を感じる展覧会でした。

![佐伯祐三 自画像としての風景 | レポート | アイエム[インターネットミュージアム]](https://www.museum.or.jp/storage//article_objects/2023/01/23/ae54392e7d3f_l.jpg)

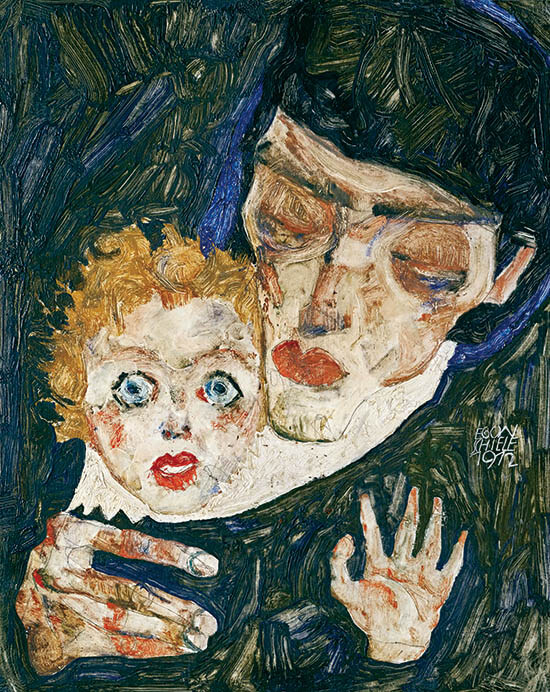

![レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才|イベントのチケット ローチケ[ローソンチケット]](https://img.hmv.co.jp/hybridimage/eventpage/679076/main.jpg?20221227051756)