皆様こんばんは、Mr.Cloudです。

一部地域で緊急事態宣言が延長され、長期戦の様相になってまいりました。自粛疲れが溜まり、どうしても気が緩みがちになってしまいそうな折ではございますが、読者の皆様もどうかご自愛くださいませ。

さて、本日はG.W.中にTOMYTEC「鉄道コレクション」シリーズより、京成3500形更新車を走行可能化と気になった点を改良したので、こちらをお送り致します。今回これを取り上げたかと言うと………

写真のような2+4+2や4+2+2といった変則的な編成を実際にNゲージで再現したかったからです。(上の写真は、当ブログの約3年前の記事より再掲。)乗務員室の機能を維持しつつ、中間車両と連結する現役車両は非常に珍しいですよね。

今回はセットA(3532F。上の4連)とセットB(3544F。下の4連)を改良致します。実車では、残念ながら3532Fが既に廃車されています。調べによると、そちらは更新車の廃車第1号だとか…。大規模更新しているとは言え、登場から既に40年以上経過しているものが大半なので、致し方ないですね。

まず、走行可能にするため、パッケージの記載に従って必要な物品を用意します。

オリジナルの姿。ボディ周り以外の部品を片っ端から再塗装するため、クーラー、ダミーのパンタグラフ、避雷器、ヒューズボックス、床下機器を取り外して、屋根板、ボディ、下回りに分解していきます。

パンタグラフはGM8番で、台車はプラスチック製車輪を取り外して、GM14番で再塗装します。因みに、プラスチック製車輪は、敢えて保管しておきます。というのも、レイアウトに機関区や検車区を作る際、建物の隅や建屋内に車輪を置いておくと、よりリアルになるからです。そのまま置くも良し、エイジング塗装で錆びてくたびれた感じにするも良し。お勧めですよ!!

今回は全車両TNカプラーを使用するため、スカートに付いているダミーカプラーとカプラー受けを切り取っておきます。こちらは非常にヤワなので、作業時は細心の注意が必要です。そして、製品ではスカートがシルバーに塗装されていますが、実車に則してGM9番で再塗装します。

再塗装準備風景。再塗装の際にパーツを固定する台座として、私はいつもTOMIXの機関区建屋の両端を保護するのに付属している発泡スチロールを使用しています。穴は簡単に空きますし、持つのに丁度良い部分があるので、もう何年も気に入って使っています。

屋根には再塗装前にモールドを切削し、ピンバイスで手摺りを植え込むための0.3mmの穴を空けておきます。お恥ずかしながら、穴を空けるのに出だしで2度もドリル刃の先端を折ってしまいました。鉄道模型を触ってこなかったブランクが如何に大きかったか、改めて痛感致しました……今後は定期的に鉄道模型と触れ合いたいと思います。

この先長くなってしまいますので、本日はここでお開きとさせていただきます。次回もどうぞお楽しみに!

当ブログは人気ブログランキングに参加しています。

もし気に入って頂けましたら、下記バナーをクリックしてください。

鉄道ランキング

一部地域で緊急事態宣言が延長され、長期戦の様相になってまいりました。自粛疲れが溜まり、どうしても気が緩みがちになってしまいそうな折ではございますが、読者の皆様もどうかご自愛くださいませ。

さて、本日はG.W.中にTOMYTEC「鉄道コレクション」シリーズより、京成3500形更新車を走行可能化と気になった点を改良したので、こちらをお送り致します。今回これを取り上げたかと言うと………

写真のような2+4+2や4+2+2といった変則的な編成を実際にNゲージで再現したかったからです。(上の写真は、当ブログの約3年前の記事より再掲。)乗務員室の機能を維持しつつ、中間車両と連結する現役車両は非常に珍しいですよね。

今回はセットA(3532F。上の4連)とセットB(3544F。下の4連)を改良致します。実車では、残念ながら3532Fが既に廃車されています。調べによると、そちらは更新車の廃車第1号だとか…。大規模更新しているとは言え、登場から既に40年以上経過しているものが大半なので、致し方ないですね。

まず、走行可能にするため、パッケージの記載に従って必要な物品を用意します。

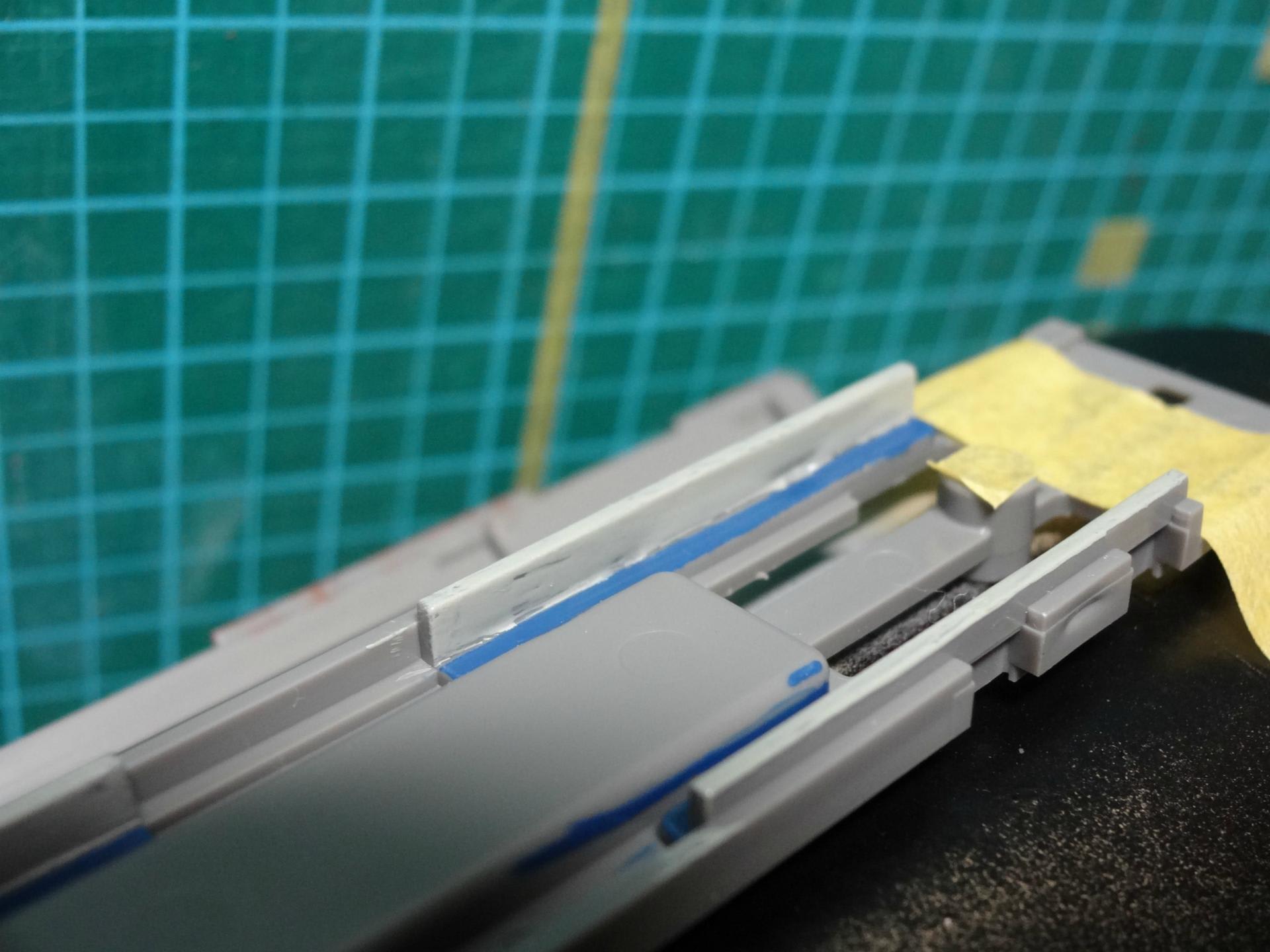

オリジナルの姿。ボディ周り以外の部品を片っ端から再塗装するため、クーラー、ダミーのパンタグラフ、避雷器、ヒューズボックス、床下機器を取り外して、屋根板、ボディ、下回りに分解していきます。

パンタグラフはGM8番で、台車はプラスチック製車輪を取り外して、GM14番で再塗装します。因みに、プラスチック製車輪は、敢えて保管しておきます。というのも、レイアウトに機関区や検車区を作る際、建物の隅や建屋内に車輪を置いておくと、よりリアルになるからです。そのまま置くも良し、エイジング塗装で錆びてくたびれた感じにするも良し。お勧めですよ!!

今回は全車両TNカプラーを使用するため、スカートに付いているダミーカプラーとカプラー受けを切り取っておきます。こちらは非常にヤワなので、作業時は細心の注意が必要です。そして、製品ではスカートがシルバーに塗装されていますが、実車に則してGM9番で再塗装します。

再塗装準備風景。再塗装の際にパーツを固定する台座として、私はいつもTOMIXの機関区建屋の両端を保護するのに付属している発泡スチロールを使用しています。穴は簡単に空きますし、持つのに丁度良い部分があるので、もう何年も気に入って使っています。

屋根には再塗装前にモールドを切削し、ピンバイスで手摺りを植え込むための0.3mmの穴を空けておきます。お恥ずかしながら、穴を空けるのに出だしで2度もドリル刃の先端を折ってしまいました。鉄道模型を触ってこなかったブランクが如何に大きかったか、改めて痛感致しました……今後は定期的に鉄道模型と触れ合いたいと思います。

この先長くなってしまいますので、本日はここでお開きとさせていただきます。次回もどうぞお楽しみに!

当ブログは人気ブログランキングに参加しています。

もし気に入って頂けましたら、下記バナーをクリックしてください。

鉄道ランキング