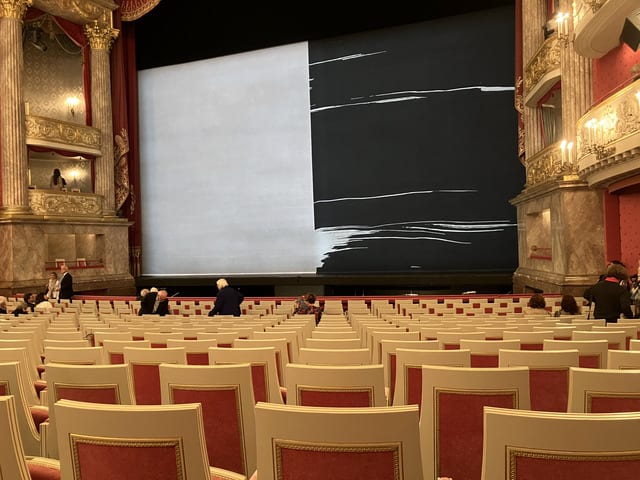

新国立劇場でオペレッタ、ヨハン・シュトラウスⅡ世作曲の「こうもり」を観た。14時開演、17時15分終演。今日は、4階D席、6,600円。最近は夜の公演がキツくなってきたのでなるべく昼の公演を観に行っている。今日はS席のみ当日販売があったそうだが、最後は満席になったようだ。観ていると幅広い年令層が来ているように見えた。

【指 揮】パトリック・ハーン(墺、28)

【演 出】ハインツ・ツェドニク(墺、83)

【美術・衣裳】オラフ・ツォンベック

【振 付】マリア・ルイーズ・ヤスカ

【照 明】立田雄士

【舞台監督】髙橋尚史

指揮者のハーンは調べてみると何と28才、本当なのかと驚く。ピアニストでもあり、作曲家でもある。この若さで既にコンセルトヘボウ管弦楽団、ミュンヘンフィル、ロンドンフィルなど名だたる楽団の指揮をしている。指揮者コンクールで優勝したなどの受賞歴があるわけでもないのに、どうして有名楽団との共演ができたのか、日本ではとても考えられない。オペラも既に指揮している。カーテンコールの時にステージに上がってきたが、確かに若そうだ、すごいことだ。

逆に演出のツェドニクは83才、新国立劇場の解説では、ウィーン宮廷の名テノール歌手でウィーン気質を熟知したエレガントで洒脱な仕掛けがふんだんに用意された正統的な演出とのこと。2006年にこの「こうもり」の演出で演出家として世界デビューを果たし、09年、11年、15年、18年、20年に再演、今回が6度目の再演となるそうだ。もしかしたら、私も新国立で過去に1回、ツェドニクのこうもりを観ているかもしれない。

演出以外ではアール・デコ調の華やかな美術・衣裳も大きな見どころで、金色に輝く幾何学模様や官能的なラインの衣裳など、クリムトを彷彿させるデザインとなっていると劇場は解説している。

【アイゼンシュタイン】ジョナサン・マクガヴァン(英、※)

【ロザリンデ】エレオノーレ・マルグエッレ(独、45、※)

【フランク】畠山茂(ヘンリー・ワディントンの代役)

【オルロフスキー公爵】タマラ・グーラ(米、※)

【アルフレード】伊藤達人

【ファルケ博士】トーマス・タツル(墺、※)

【アデーレ】シェシュティン・アヴェモ(スウェーデン、50、※)

【ブリント弁護士】青地英幸

【フロッシュ】ホルスト・ラムネク(墺、※)

【イーダ】伊藤 晴

(※)新国立初登場

【合唱指揮】三澤洋史

【合 唱】新国立劇場合唱団

【バレエ】東京シティ・バレエ団

【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団

ロザリンデ役のエレオノーレ・マルグエッレについては新国立劇場のホームページにインタビュー記事が出ていたので読んで見ると、

「自分はハイデルベルク生まれで、高校卒業後にマンハイムの劇場で実習を受け、すっかり劇場に魅せられた。演劇かオペラか、2つの道がありましたが、演劇だとその言語の国に限られるけれど、音楽なら世界に出ていけると考え、オペラを選んだのです。歌手になった最初はコロラトゥーラ・ソプラノの声で歌いましたが、30歳で息子を産んでからはドラマティックなコロラトゥーラ・ソプラノになり、その後リリック・ドラマティック・ソプラノの役の方向に進みました。新国立劇場で歌うロザリンデ役にはすべてが含まれています。中音域の良い声も必要で、チャルダッシュもあるし、低音から高音まであり、大好きな役です」と述べている。

さて、今日の公演を観た感想を述べてみたい

- 歌手陣はいずれも声量豊かで4階席の私にもよく聞える声で歌っていた、ロザリンデ役のマルグエッレは美人で高音もよく出て、チャルダッシュもうまく歌って素晴らしかった。アイゼンシュタイン役のマクガヴァンも音声豊かでアイゼンシュタインの性格をうまく演じておかしいくらいだった、今日の演技賞をあげたい。アデーレ役のアヴェモも大変よかった、役柄にピッタリの演技だったと思うし歌もうまかった、もう準主役級でしょう。刑務所長役のピンチヒッター畠山は刑務所長のイメージピッタリのコスチュームで笑えた。

- パトリック・ハーン指揮の東京フィルの演奏もよかった、ハーンの指示だと思うが、今日の演奏ではところどころトランペットが旋律をリードするような吹き方をしていたのが興味深かった。また、場面が盛り上がる「雷鳴と電光」などの演奏の時も思いっきり大きな音を出すのではなく、抑制の効いた上品な演奏はさすがだと思った、ウィーン風の上品さというものを意識しているのだろうと思った

- ツェドニクの演出は私が好きなオットー・シェンクの演出に似ていて好感が持てた。特に第2幕の「雷鳴と電光」の時の演出などはお祭り騒ぎの中にも華やかさがあり、ウィーンの社交場のダンスホールのようなイメージの舞台設定になっていたのが大変印象的で素晴らしいと思った。

- この演目で私が好きな第2幕のワルツとかポルカで陽気に騒ぐところだが、今日はまず最初にシュトラウスの「ハンガリー万歳」が演奏され、そのあと「乾杯の歌」に続いて有名なポルカの「雷鳴と電光」が演奏された。私は「こうもり」でこの「ハンガリー万歳」というのは初めて聞いたが良い曲だった。

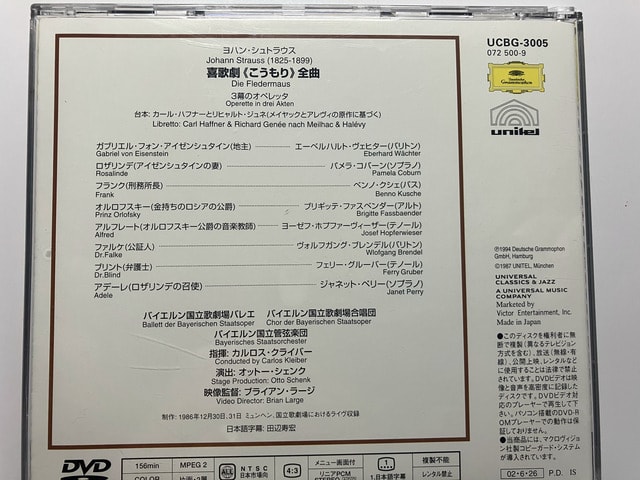

- 私は自分の中で1986年のカルロス・クライバー指揮、オットー・シェンク演出版が一番好きで、これと比較して今日の演奏はどうかと判断することにしているが、今日の公演はほぼこの基準に達していたと思った。それだけ素晴らしかった。

本当に楽しいオペレッタだった。帰りにホワイエで、終演後のレストランの予約は満席となりました、と張り出してあったのを見た。楽しいオペラのあとで国立劇場のレストランで夕食とはきっと最高の年末の夜になるでしょう。また、今日は休み時間に12月下旬の演劇公演「東京ローズ」のチケット買って帰った。