「ばらの騎士」や「最後の四つの歌」の作曲者、リヒャルト・シュトラウスについて少し勉強しようと思って岡田暁生著「R・シュトラウス(作曲家、人と作品シリーズ)」を読んでみた

著者は西洋音楽史の研究者である、あとがきを読むと、卒論・修士博士論文、初めての国際学会での発表論文など、どれもR・シュトラウスがテーマだった、そして、本書の執筆を通じて、シュトラウスが一般にそう思われているよりはるかにスケールの大きい、けた違いの「大作曲家」であることを改めて認識したとしている

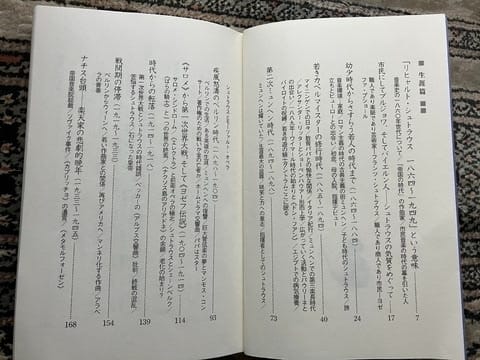

以下に、読後の感想と彼の生涯に関するポイントとなった点などを書いてみたい、本書は大きく「生涯編」と「作品編」の二つのパートで構成されており、作品編は技術的解説も多く、理解できない部分も多いので、生涯編を中心に書いてみたい

(生涯編)

Rシュトラウス(1864‐1949、85才没)という意味

- 彼は19世紀ヨーロッパ市民社会の黄金期に生まれ、戦争を経て没落していく時代に生きた

- 彼の人生後半は20世紀の現代音楽の時代になったが、19世紀の古典派・ロマン派音楽にこだわり、晩年に「カプリッチョ」、「メタモルフォーゼン」、「最後の四つの歌」などの素晴らしい音楽を残した

市民にしてブルジョワ、そしてバイエルン人(シュトラウスの気質をめぐって)

- シュトラウスの故郷は昨年旅行に行ったミュンヘンであり、私も歩いたミュンヘン中央駅から市庁舎に向かうノイハウザー通りに面したところに母の実家があった

- シュトラウスは職人気質は、ホルン奏者であった父、市民気質のビール醸造業者の娘だった母の影響が大きい、計算高いと揶揄される彼の性格は母方の影響、また、典型的バイエルン市民芸術家であった

幼少時代から若人の時代まで(1864-1884、20才まで)

- シュトラウスの音楽教育は父が行った、この時代のミュンヘンは古典主義の牙城であり、ロマン主義真っただ中にあって親モーツアルト、反ワグナーであった

- 11才から作曲も始め、友人たちのために作曲した、これが室内楽的親密さとして彼の本質的部分となった

- ベルリンに長期旅行に出てハンス・フォン・ビューローに出会い支援を受けた

若きカペルマイスターの修行時代(1885-1894)(21才~30才)

- 長くシュトラウスにつきまとう悪癖をブラームスから指摘される、同じ三和音の上に単にリズムのコントラストをつけただけの複数の主題を重ねすぎる、旋律の彫琢不足を華麗な響きで塗りたくってごまかす。

- 若き日のシュトラウスは、最初は父フランツ、次にビューロー、続いてリッター(無名の作曲家)が庇護者になった

- 若い時代の3つの交響詩、「マクベス」、「ドン・ファン」、「死の浄化」、はショウペンハウアーのペシミズムに影響された、若きロマン派の詩人そのものだった

- この時代、マイニンゲン、ミュンヘン、ワイマールの順で指揮者、作曲家として活躍した、ワイマール時代はバイロイトの呪縛下にあった

- ワイマール時代にストレスがたまり、ギリシャ、エジプト旅行をし、ショウペンハウアーから離反し、ニーチェ的な生の肯定に傾いた

- コジマ・ワーグナーを通じてワーグナー家と近くなり、バイロイトで指揮もしたが、やがて離反していった、両者はあまりにも体質が違った

第二次ミュンヘン時代(1894-1898)(31才~34才)

- 故郷に戻り第一指揮者になったが処女オペラ「グラントラム」の大失敗により歌手、オーケストラ、批判家を敵にまわし、故郷の保守体質に嫌気がさし、ベルリンからオファーがあるとそちらに乗り換えた

- この時期からシュトラウスの音楽の特徴は「反権威主義的な笑い」と「力の誇示」である、誰よりも高いギャラを取り、バイロイトとも完全に決別した

- 指揮者としての活動の場が広がったのがこの時代、マーラーがライバルだった

- 彼の指揮は省エネスタイルで、左手を動かさない、汗をかかないなど

疾風怒濤のベルリン時代(1898-1904)(34才~40才)

- ベルリン時代は以後20年に及び、創作の頂点、「サロメ」、「ばらの騎士」などはこの時代の作品

- 高いギャラを要求し、巨万の富を手にした、これは当時の指揮者が歌手に比べまだギャラが安いことを改善するため

- 作曲でも自分を英雄とした「英雄の生涯」などを作曲、自己顕示欲が強く、金に執着した、オーケストラも大規模にした、これらは当時のドイツ帝国主義、人口増加などを背景にしていた

- 自己顕示欲を表す一方で嘲笑と哀愁に満ちた要素を含み、終結部はピアニッシモが多かった

「サロメ」から第一次世界大戦、そしてヨゼフ伝説(1904-1914)(41才~50才)

- 「サロメ」は20世紀のアヴァンギャルド芸術の起点となった、「エレクトラ」はさらに前衛的であった、これが「サロメ」ほどの人気を得なかった理由

- 無調音楽のシェーンベルクと交流していたが最後は決裂した

- 生涯最大のヒットが「ばらの騎士」であった、「サロメ」など病的な音楽に市民の嫌気があった、オペレッタやワルツを使用したが、これは一つの時代の終わりであった、この評価は阪 哲朗氏がびわ湖ホールで「ばらの騎士」の指揮をした際のテレビのインタビューでも述べていた(その時のブログはこちら)

- 「ナクソス島のアリアドネ」はシュトラウスが次の時代を切り開くことができた最後の作品である、1920年代の新古典主義の先駆けだった

- バレエの「ヨゼフ伝説」はシュトラウスの老化を認めた最初の作品

時代からの凋落(1914-1918)(51才~54才)

- 第一次大戦ではイギリスの銀行に預けてあった預金が没収され全貯蓄を失った

- 戦争中にあってもシュトラウスは芸術至上主義で、娯楽的音楽の「アルプス交響曲」を作曲するなど、政治音痴だった、

- 戦時中に力を入れた「影のない女」はシュトラウスの悪癖の出た創作力の衰えを象徴

- 息子の出征などで苦悩する中で作曲したのが「小商人の鑑」だ、苦痛に満ちた極端な転調、憂いを含み、澄んで甘美な旋律がシュトラウスの晩年様式の萌芽となった

戦間期の停滞(1912-1933)(55才~69才)

- 戦後、シュトラウスはウィーンに戻り、破格の待遇でウィーン国立歌劇場の芸術最高監督になったが、歌劇場監督シャルクと衝突し、1924年にマーラーと同様、喧嘩別れ同然の形で歌劇場を去った

- 1920年代は作曲家として低調だったが活動の中心が指揮だった、多くのギャラを稼いだ

- 「泡立ちクリーム(バレエ)」と「インテルメッツオ(自伝的オペラ)」はシュトラウスの没落を揶揄されるきっかけとなる

- 戦間期に例外的にシュトラウスの天才がかつての輝きを取り戻したのは「アラベラ」である、「アラベラ」は「ばらの騎士」の二番煎じではなく、シュトラウスの晩年様式への最初の第1歩がある、シューベルト的・リート的なものへの接近だ、切なく寂しい澄んだ余韻だ

ナチス台頭 楽天家の悲劇的晩年(1933-1945)(70才~81才)

- 1933年にナチスが政権を取ってからシュトラウスはナチスに無警戒で、帝国音楽局総裁に就任するなどした、彼は芸術のために良いことをしていると思っていた

- 1933年、1934年のバイロイトではナチスに抗議してバイロイト(反ユダヤ主義)をキャンセルしたトスカニーニに代わって「パルジファル」を指揮して批判を浴びた

- オペラ「無口の女」では台本にユダヤ人のツヴァイクを使用してトラブルとなり、帝国音楽局総裁を辞任した

- 最期のオペラ「カプリッチョ」は「ばらの騎士」の再来だが音楽様式は驚くべき変容と深化を見せた、美しい一つの時代に終止符を打つ自覚があった、それはフィナーレの伯爵夫人の長大なモノローグに表されている

- 第二次大戦末期のシュトラウスの人生は破滅的な悲劇の連続だった、ゲッペルスと衝突したり、息子の嫁がユダヤ系だったり、ウィーンの邸宅が爆撃で崩壊、思い出の劇場のドレスデン、ベルリン、ウィーンの歌劇場が空爆で破壊、ミュンヘンも壊滅的破壊を受けた

- そんな中で作曲した「メタモルフォーゼン」は、弦楽器のみのモノクローム、複雑な対位法などハーモニーや色と官能を断念したレクイエムである

戦後(1945-1949)(82才~85才)

- 戦争で再びすべての財産を失った

- 戦後、連合国側からはシュトラウスはフルトヴェングラーと並ぶナチスの御用音楽家だと非難される、仇敵のシェーンベルクは彼を擁護した

- 絶筆「最後の四つの歌」は1948年9月に完成、その1年後にシュトラウスは亡くなる、そしてその9日後、「最後の四つの歌」はフラグスタートとフルトヴェングラーによってロンドンで初演された

- 「最後の四つの歌」は文字通りシュトラウスの最期の作品となった、ここで歌われるのは死の予感と諦念である、褶曲「夕映えの中で」で歌われるのは、伴侶とともに手に手を携えて歩いてきた人生の終わりである

- 「最後の四つの歌」を浸しているのは、シュトラウスの代名詞とも言うべき濃厚な官能の芳香であり、それは妻のパウリーネではなく、元帥夫人、アラベラ、侯爵夫人のイメージであり、青春時代に熱愛したドーラではないか

作品編

(作曲技法)

- シュトラウスの音楽には一聴してすぐそれとわかる独特の響きがある、これを象徴するものがナチュラル・ホルンである、シュトラウスの父はホルン奏者だった

- シュトラウスのフォルムの特徴は、「尻すぼみ」にある、シュトラウスにベートーベン的な勝利のフォルムは無縁であり、むしろ「尻すぼみ」なフォルムによってニヒリズムや諦念を表現する点にこそ、彼の独創性がある、この意味でシュトラウスは「余韻の人」であり、彼のフォルムの本質は残響である

- シュトラウスの自己引用癖は良く知られている、「英雄の生涯」のフィナーレにおいて、次々と自分がそれまで書いた曲が引用される、また自作だけではなく過去の様々な様式を引用する、ウィンナワルツ(「ばらの騎士」)など

- シュトラウスは実直な職人気質であり、自作に対して客観的な評価を下す人だった

- 劇場支配人としてシュトラウスは極めて現実的であり、オペラは受けなければ何も始まらないことを知り尽くしていた

(創作時期)

- 第一次ミュンヘン時代、ヨーロッパの大国の軍拡競争を連想させるような、管弦楽の肥大化があり、シュトラウスの巨大管弦楽は19世紀を通じて進行した「音楽のショー化」の究極の帰結とも考えられる

- 「サロメ」と「エレクトラ」は、速度とショックの原理を結び付けた一種のホラーオペラである、ポスト・ワーグナー時代に求められていたのは「速度」である

- 「最後の四つの歌」はシュトラウスの創作の総仕上げである、これは「ばらの騎士」のもっとも甘美な瞬間を蒸留して、エッセンスだけにしたような音楽である、そして生涯の終わりに当たって、機械を自在に操作する技術の熟練の果てに、リートの精髄であるところの内面性を、ついにフル・オーケストラを用いて表現する境地にたどり着いたのである

本書を読んでみて、何となくR・シュトラウスの来歴、人物像、作品の特徴などが理解できたが、本書で言及されているシュトラウスの作品については、まだ記憶に残るほど聴きこんでいないものも多い

本書には技術的な解説も多いので、本書を参考にしながら彼の作品をもっと聴いて彼を深く理解していきたいと思った

(注)「最後の四つの歌」の独語はVier letzte Lieder、英語はFour Last Songsで(POCG-3601のCDより)、両方とも語順どおり訳すれば「四つの最後の歌」となるが、本書のでは著者の考えなのだろう、「最後の四つの歌」と書いてあるので、本ブログも著者の表記に従った