東京芸術劇場で開催された「喜歌劇こうもり(新制作)」を観に行った。今日は3階席の一番前、7,000円。14時開演、17時半頃終演。チケットは完売だそうだ。幅広い年令層が来ていた、女性が多かったように見えた。

この題名だが、登場人物のファルケ博士が友人のアイゼンシュタインから仮面舞踏会に誘われ、こうもりの衣装を着けたまま帰宅したことから「こうもり博士」というあだ名をつけられ、それの仕返しをするために仕組んだパーティーの余興が題材となっているため「こうもり」という題名がつけられた。

このオペレッタは大好きだ。やっぱり、オペラは悲劇より喜劇の方が好きだし、オペレッタの愉快な音楽が好きなので「こうもり」は何回も見ている。音楽が実に素晴らしい。

指揮:阪 哲朗

台本・演出:野村萬斎(オペラ初演出)

アイゼンシュタイン:福井 敬

ロザリンデ:森谷真理

フランク:山下浩司

オルロフスキー公爵:藤木大地

アルフレード:与儀 巧

ファルケ:大西宇宙

アデーレ:幸田浩子

ブリント博士:晴 雅彦

フロッシュ:桂 米團治

イーダ:佐藤寛子

合唱:二期会合唱団

管弦楽:ザ・オペラ・バンド

このオペレッタ公演は、今年度の全国共同制作オペラ。これは文化庁の助成を得て、全国の劇場や芸術団体などが共同で新演出オペラを制作するプロジェクトで、平成21年にスタートした。これまで野田秀樹の「フィガロの結婚」、森山開次の「ドン・ジョバンニ」などが上演された。

オペラ演出初挑戦の萬斎は、世阿弥の「珍しきが花」という言葉を引用し、それなりに珍しいものにしようと思っている、日本ならではの発想、能・狂言のならではの発想を活かしたい、と語っている。そして、今までなじみのない方にもとにかく親しんで頂くことが目的で、日本に舞台を置き換えて身近に感じてもらえるよう仕掛けをしたと語っている。具体的には、

- 第1幕が質屋の店の裏のちゃぶ台をめぐる茶番劇、第2幕は鹿鳴館を舞台にした夜会、第3幕は牢屋での大団円とした。

- アイゼンシュタインを質屋の親父、オルロフスキーは公家、牢屋はコミックの「はいからさんが通る」のイメージにした、衣装もアイゼンシュタインとロザリンデ、オルロフスキーは着物を着て出てくる

- 舞台は変則の能舞台とし、橋がかりを三本付け、畳を敷いたり、模様替えをしながら見せる

- フロッシュ役の桂米團治が活動写真の弁士のような進行役をする、第3幕ではそれをファルケ役の大西宇宙がやる

- 歌と歌の間のセリフを日本語でやる

こうもりの初演は1874年、その前年はウィーンの株価が大暴落し、大恐慌になった。庶民の暮らしが苦しくなる中で、ままならないことは忘れて、忘れることは幸せだと能天気に歌い、すべてはシャンパンのせいとお酒を称える合唱で大団円を迎える。

そもそもオペレッタは庶民目線で上流階級に対する風刺を生命とする芝居だ。オッフェンバックの「天国と地獄」はフランスにおける風刺オペレッタの代表。「こうもり」も揶揄のスピリットが満ちている。ウィーンの金持ちたちの倦怠感に満ちた生活、シャンパンを飲んで懲りずに浮気などを繰り返すいい加減さをワルツやポルカで嗤うものだ。

今の日本人はこうまで陽気になれないだろう。だいたい悲観論が好きだし、ものごとのプラス面よりマイナス面を強調するし、能天気なバカ騒ぎは「不真面目だ」と文句を言う。冗談が通じないのだ、社会全体に寛容の精神がなくなってきているのは怖いことだ。

観劇した感想を記載したい

- 出演メンバーの豪華さに驚かされた。日本のオペラ界の実力者が多く出演している、こんな舞台滅多に観れるものではないでしょう。

- 指揮者の阪哲朗の指揮、オーケストラのコントロールが素晴らしいと思った。音楽が楽しく盛り上がるところでも大音響を目一杯出したりせず、歌声やセリフがちゃんと聞えるようにうまく抑制しつつ大きめの音を出していたように聞えた。3階席の一番前の私の席から阪氏の指揮する姿がよく見え、余計にそんなことが感じられた。

- 歌手陣について、本日のMVPはロザリンデをやった森谷真理に与えたい。和服姿でよろめくアイゼンシュタイン婦人ロザリンデを実にうまく、かつ、日本語のセリフも工夫して演じていた。この人は女優でもやっていけるのではないかと思った。

- 次にアデーレ役の幸田浩子を称えたい。各幕で彼女のメインの出番がちゃんと用意されているが、実にうまく歌って演じていた。彼女の舞台を見るのは初めてだけど実力があると思った。ただ、アデーレは彼女のような美人が演じるのはどうかなとも思った。もっとひと癖ある個性派女性歌手が演じるものではないだろうか。

- アイゼンシュタイン役の福井敬もよかった、アイゼンシュタインになった姿からは素顔が全くイメージできず面白かったし、懲りない亭主のアタフタぶりをよく演じていたし、歌唱力も十分であった。

- 萬斎の演出は全体的には楽しめたが、桂米團治に活動写真の弁士のような進行役をやらせるのは、ちょっとやりすぎのようにも感じた。

- 第2幕の最後の方でバレエとかポルカ(雷鳴と電光)などが演じられることもあるが、今日はいずれも演じられず省略されたのではないか。私はこの部分(雷鳴と電光のバカ騒ぎ)が2幕では一番好きなだけに残念だった(私が持っているCD、DVDでは「雷鳴と電光」が演じられているものがある)

- 運営面では演奏終了後の写真撮影禁止が残念であった。また、3階席の一番前は手すりが視界の邪魔をして見にくかった。この劇場に限らず、だいたい2階席以上の一番前の席は手すりが視界の邪魔になるが、演奏開始後は引っ込むとか何か設計上の工夫ができないものなのか(ちなみに歌舞伎座は一番前の座席でも手すりはないから結構怖い)。

十分堪能しました。素晴らしかった。

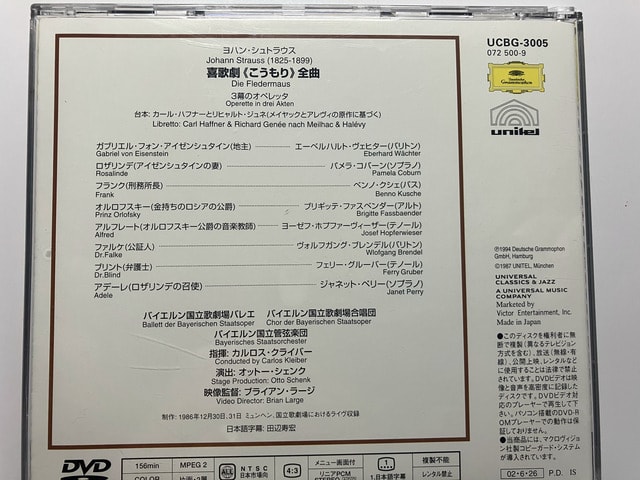

私の中では、何と言っても1986年バイエルン国立歌劇場ライブ、カルロス・クライバー指揮のDVD「こうもり」が何から何まで最高の「こうもり」だ。歌手、舞台、演出、オーケストラ、指揮者などすべてが良い。この時のオットー・シェンクの演出は今でもウィーン国立歌劇場で上演されている、その公演をウィーン歌劇場の無料ストリーミングサービスで観た感想を当ブログの記念すべき初投稿で記載した、興味のある方はこちら参照。今日の公演はそれに匹敵するものだった。

(つい先日行ったばかりのバイエルン国立歌劇場での公演だ)

年末はベートーベンの第九もあるが、「こうもり」の方が好きだ。また、バッハの「クリスマス・オラトリオ」が好みだ。「こうもり」は12月にも新国立劇場で上演があるのがうれしい。チケットを買ってあるので楽しみだ。ただ、「クリスマス・オラトリオ」がほとんど演奏されないのは残念だ。「くるみ割り人形」も良いけど、「クリスマス・オラトリオ」をやってくれないか。多分、出演者が第九などより少ないのでビジネス的にあまり収入が稼げない、という面もあるのだろうと想像する。

ウィーンでは大晦日は国立歌劇場で「こうもり」、新年は楽友協会で「ニューイヤーコンサート」というのがお決まりだという。ウィーン国立歌劇場のホームページで確認してみたら、今年の大晦日もオットー・シェンク演出の「こうもり」が上演されることになっていた。楽しいオペレッタを観て行く年を忘れようということでしょう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます