主人公は井沢常治、小学校の教員である。

旧制中学卒業したばかりの臨時教員から、勤める小学校の片岡校長に取り立ててもらって教諭となり、13年間、同じ小学校で「虫の先生」として生徒たちを教えている。

しかしそれは生徒たちの理科研究の顧問という立場での呼び名であり、学生日本昆虫学会の特等賞を取った名誉も県理科研究部長の肩書きを持つ片岡校長の指導ありきとされ、井沢が虫研究のエキスパートととして、周囲から一目置かれているというわけではない。

井沢は唖の妹、秋子を空襲で亡くすが、その死によって、日ごろから他人に訴える術のない秋子を誰にもばれない様に巧妙にいじめていた自分の暗部を自覚し、一種のトラウマに陥っているようである。

さて、何がショッキングだったかというと、のっけから、ゴキブリを湯煎するという場面から物語は始まるのである。

つまり、ゴキブリは何度の温度まで耐えられるかの生徒たちの実験観察なのだ。

後にはハエ、その前段階の蛆も出てくる。

昔話に「虫愛ずる姫」というのがあったが、あれは姫の理屈がちゃんと通っていて気持ち悪さを感じるようなものではない。

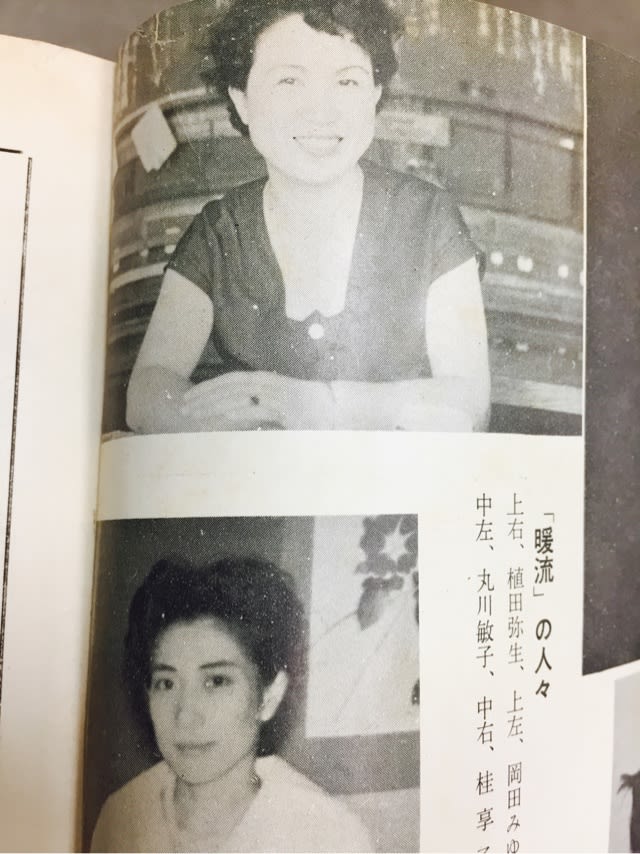

しかし、作家の目で描く「しがない小学教員」に女性である岡田みゆきは何故、ゴキブリや蛆といった嫌われ者を配したのか、その容赦のなさに(すごいなぁ)の感嘆のつぶやきが漏れてしまう。

この人はほんとに自分で実験したんじゃないだろうかと思わせるような、リアルで精緻な実験描写のなかに、さまざまに揺れ動く主人公の心情もつぶさに解剖してみせて、同調は出来ないが、(ああ、分からんでもない)とシンと眺めてしまう視点を提供しているのだ。

自分を表現して生きてゆくのに、その破りがたい狭い殻こそが、自分らしさなのだろうか。

諦念の思いの外にそれでもほとんど無意識的にエールを送る意識が生まれるのを希望とは言わないだろうが・・・。

旧制中学卒業したばかりの臨時教員から、勤める小学校の片岡校長に取り立ててもらって教諭となり、13年間、同じ小学校で「虫の先生」として生徒たちを教えている。

しかしそれは生徒たちの理科研究の顧問という立場での呼び名であり、学生日本昆虫学会の特等賞を取った名誉も県理科研究部長の肩書きを持つ片岡校長の指導ありきとされ、井沢が虫研究のエキスパートととして、周囲から一目置かれているというわけではない。

井沢は唖の妹、秋子を空襲で亡くすが、その死によって、日ごろから他人に訴える術のない秋子を誰にもばれない様に巧妙にいじめていた自分の暗部を自覚し、一種のトラウマに陥っているようである。

さて、何がショッキングだったかというと、のっけから、ゴキブリを湯煎するという場面から物語は始まるのである。

つまり、ゴキブリは何度の温度まで耐えられるかの生徒たちの実験観察なのだ。

後にはハエ、その前段階の蛆も出てくる。

昔話に「虫愛ずる姫」というのがあったが、あれは姫の理屈がちゃんと通っていて気持ち悪さを感じるようなものではない。

しかし、作家の目で描く「しがない小学教員」に女性である岡田みゆきは何故、ゴキブリや蛆といった嫌われ者を配したのか、その容赦のなさに(すごいなぁ)の感嘆のつぶやきが漏れてしまう。

この人はほんとに自分で実験したんじゃないだろうかと思わせるような、リアルで精緻な実験描写のなかに、さまざまに揺れ動く主人公の心情もつぶさに解剖してみせて、同調は出来ないが、(ああ、分からんでもない)とシンと眺めてしまう視点を提供しているのだ。

自分を表現して生きてゆくのに、その破りがたい狭い殻こそが、自分らしさなのだろうか。

諦念の思いの外にそれでもほとんど無意識的にエールを送る意識が生まれるのを希望とは言わないだろうが・・・。