本屋さんでおもしろい本がないかと、追いかけるように書棚に視線を動かしていくと、この本がすぐに目にとまった。書名の『唱歌「ふるさと」』が私をつかまえたのだ。

私は副題「ウサギがなぜいなくなったのか?」が気になった。新潟県十日町の片田舎に生まれ育った私は、冬になると真っ白になった野ウサギをよく見た。また鉄砲撃ちの型が射止めたノウサギを食べたこともある。さらに家でもほかの家畜とともにウサギを飼っていて、ウサギは身近な動物だった。ウサギはツブしてその肉を食べることだったからウサギがされる場も幾度となく見た。

子供の頃、たしかに「故郷」の歌のように追いかけた。雪の上をすばやく走る姿は今も脳裏に鮮やかである。ウサギを沢にできた雪のトンネルに追いつめたり、針金でワナをかけたりして遊んだ。ただし、私が中学生の頃になるとこういうすっかり遊びはなくなっていた。

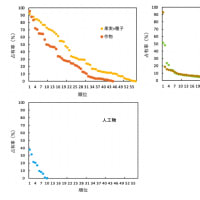

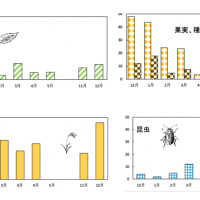

本書にはウサギの林業被害のことが書いてある。それがある時代から被害が減る。それは野生のウサギが減ったからだということを、著者は専門の立場からデータを示して説明している。それはウサギの生息地である茅場が減ったからだという。こんなことは今まで考えたことがなかったので仰天した。私の子供の頃に住んでいた家は茅葺きで、屋根の葺き替え工事も見たし、茅場で作業の手伝いもした。その茅場に亡き父がスギを植えたので、確かに茅場は消滅している。

各章のタイトルは唱歌「故郷」の歌詞のキーワードを示しながら、環境の変化をにつながることを示唆する。

2章 ウサギ追いし 里山の変化

3章 小鮒釣りし 水の変化

4章 山は青き 森林の変化

5章 いかにいます父母 社会の変化

6章の「東日本大震災と故郷」を読むと、涙が溢れてしまう。著者は里山を「壮大な作品」と書いている。

私の眼前には田んぼがあり、その一枚一枚に石垣が築いてあった。ここに住んでいた先祖の人たちが、どれだけの時間をかけて、どれだけの重労働をして、重ねた石であろうか。豊かな里山の自然は、ありのままの原生自然ではない。農地は農作物を作るために、雑草を刈り、手入れをして作られたものであるし、丘の雑木林は炭焼きのために管理されてきたものであるし、谷のスギ林は材木のために植林したものである。そこには、みんなが協力して農作業をし、祭をするというおだやかな生活があった。子供の笑う声がし、農作業のあいまに田んぼの畦に腰をおろして世間話をし、子供の成長をよろこび、家庭の平和を祝いあう生活があった。

山に向かう途中、石垣が積まれた田んぼを見ることがあるし、登山道の脇に炭焼き後を見ることもある。先人の苦労を想像できる。著者の里山が作品だという考えに共感した。

この里山が東日本大震災でどうなったか。阿武隈山地のある春の里山風景の描写を読み、それを書き写しながら胸に込み上げてくるものがあった。

私は小高い丘に登った。そこから見える阿武隈の里山は実に美しかった。民家の脇にはサクラが咲いており、すぐうしろの山には濃い緑色のスギ林があり、背後の山々は淡い新緑に被われ、その緑も濃さや色合いがさまざまで、淡い水彩画のようだった。ここは避難地域ではなかったから、農業がおこなわれ、牧草地はすでに濃い緑色で、山のうす緑とコントラストを見せていた。農家は新緑の山に抱かれるようにその麓にあり、その山の東側には同じような集落があるに違いない。そこは福島原発に近いため、今人が住めなくなっている。台風も地震もそのほかの天災も乗り越えてきたこの里山に、原発事故は人が住むことができないという理不尽なことをしたのだ。

私の場合、雪が消えれば山菜採りで里山の風景を見ることができる。「緑の濃さや色合いのさまざま」は、まちがいなく里山が創り出した作品である。しかし福島原発近くの里山は、行くことすらできないのだ。動物が犠牲者だということにも同感した。

本書の結びは次のようになっていた。

私が本書で考えたことではっきり言えることがある。それは、里山を構築した伝統の底に流れる、自然と対峙するのではなく、自然に寄り添い、生き物を畏敬せよという先人の精神を正しく継承すべきだということである。日本人の自然観は、少なくとも二〇〇〇年の歴史の中で洗練され、不適切なものは淘汰されてきたものである。それは、物やエネルギーを粗末にするなと正しく教えて来た。それを旧弊として捨て去ってきたこれまでの愚かさを見直す、それが我々に課された最低限のつとめであるように思われる。

私は「故郷」にうたわれた動植物や山川について考え、その意味を読みとろうとした。そしてその底流に見いだしたのは、すばらしい自然の中で暮らしてきたわれわれの祖先の生きる知の深さに気づくべきだということであった。

私は趣味の山歩きを通じて、自然に寄り添う姿勢がいくらかわかるようになってきた。確かに日本人は山を神様と敬い、山岳信仰の歴史を持っている。山に感謝できる感性を日本人はもっていると思う。

私は偶然にも里山で生を受けた。中学3年まで田舎暮らしをした。ウシやウサギに食べさせる草を刈った。皆で田んぼに入り、田植もした。川遊びもした。そして冬には近くの里山で白ウサギが駈けるのを見ていた。「故郷」にうたわれた内容そのものの体験をしたわけだ。そういう環境の中で生活できたことに、今は感謝しなければならない。そういう日本人の心を大切にしなければいけないと思った。

私は副題「ウサギがなぜいなくなったのか?」が気になった。新潟県十日町の片田舎に生まれ育った私は、冬になると真っ白になった野ウサギをよく見た。また鉄砲撃ちの型が射止めたノウサギを食べたこともある。さらに家でもほかの家畜とともにウサギを飼っていて、ウサギは身近な動物だった。ウサギはツブしてその肉を食べることだったからウサギがされる場も幾度となく見た。

子供の頃、たしかに「故郷」の歌のように追いかけた。雪の上をすばやく走る姿は今も脳裏に鮮やかである。ウサギを沢にできた雪のトンネルに追いつめたり、針金でワナをかけたりして遊んだ。ただし、私が中学生の頃になるとこういうすっかり遊びはなくなっていた。

本書にはウサギの林業被害のことが書いてある。それがある時代から被害が減る。それは野生のウサギが減ったからだということを、著者は専門の立場からデータを示して説明している。それはウサギの生息地である茅場が減ったからだという。こんなことは今まで考えたことがなかったので仰天した。私の子供の頃に住んでいた家は茅葺きで、屋根の葺き替え工事も見たし、茅場で作業の手伝いもした。その茅場に亡き父がスギを植えたので、確かに茅場は消滅している。

各章のタイトルは唱歌「故郷」の歌詞のキーワードを示しながら、環境の変化をにつながることを示唆する。

2章 ウサギ追いし 里山の変化

3章 小鮒釣りし 水の変化

4章 山は青き 森林の変化

5章 いかにいます父母 社会の変化

6章の「東日本大震災と故郷」を読むと、涙が溢れてしまう。著者は里山を「壮大な作品」と書いている。

私の眼前には田んぼがあり、その一枚一枚に石垣が築いてあった。ここに住んでいた先祖の人たちが、どれだけの時間をかけて、どれだけの重労働をして、重ねた石であろうか。豊かな里山の自然は、ありのままの原生自然ではない。農地は農作物を作るために、雑草を刈り、手入れをして作られたものであるし、丘の雑木林は炭焼きのために管理されてきたものであるし、谷のスギ林は材木のために植林したものである。そこには、みんなが協力して農作業をし、祭をするというおだやかな生活があった。子供の笑う声がし、農作業のあいまに田んぼの畦に腰をおろして世間話をし、子供の成長をよろこび、家庭の平和を祝いあう生活があった。

山に向かう途中、石垣が積まれた田んぼを見ることがあるし、登山道の脇に炭焼き後を見ることもある。先人の苦労を想像できる。著者の里山が作品だという考えに共感した。

この里山が東日本大震災でどうなったか。阿武隈山地のある春の里山風景の描写を読み、それを書き写しながら胸に込み上げてくるものがあった。

私は小高い丘に登った。そこから見える阿武隈の里山は実に美しかった。民家の脇にはサクラが咲いており、すぐうしろの山には濃い緑色のスギ林があり、背後の山々は淡い新緑に被われ、その緑も濃さや色合いがさまざまで、淡い水彩画のようだった。ここは避難地域ではなかったから、農業がおこなわれ、牧草地はすでに濃い緑色で、山のうす緑とコントラストを見せていた。農家は新緑の山に抱かれるようにその麓にあり、その山の東側には同じような集落があるに違いない。そこは福島原発に近いため、今人が住めなくなっている。台風も地震もそのほかの天災も乗り越えてきたこの里山に、原発事故は人が住むことができないという理不尽なことをしたのだ。

私の場合、雪が消えれば山菜採りで里山の風景を見ることができる。「緑の濃さや色合いのさまざま」は、まちがいなく里山が創り出した作品である。しかし福島原発近くの里山は、行くことすらできないのだ。動物が犠牲者だということにも同感した。

本書の結びは次のようになっていた。

私が本書で考えたことではっきり言えることがある。それは、里山を構築した伝統の底に流れる、自然と対峙するのではなく、自然に寄り添い、生き物を畏敬せよという先人の精神を正しく継承すべきだということである。日本人の自然観は、少なくとも二〇〇〇年の歴史の中で洗練され、不適切なものは淘汰されてきたものである。それは、物やエネルギーを粗末にするなと正しく教えて来た。それを旧弊として捨て去ってきたこれまでの愚かさを見直す、それが我々に課された最低限のつとめであるように思われる。

私は「故郷」にうたわれた動植物や山川について考え、その意味を読みとろうとした。そしてその底流に見いだしたのは、すばらしい自然の中で暮らしてきたわれわれの祖先の生きる知の深さに気づくべきだということであった。

私は趣味の山歩きを通じて、自然に寄り添う姿勢がいくらかわかるようになってきた。確かに日本人は山を神様と敬い、山岳信仰の歴史を持っている。山に感謝できる感性を日本人はもっていると思う。

私は偶然にも里山で生を受けた。中学3年まで田舎暮らしをした。ウシやウサギに食べさせる草を刈った。皆で田んぼに入り、田植もした。川遊びもした。そして冬には近くの里山で白ウサギが駈けるのを見ていた。「故郷」にうたわれた内容そのものの体験をしたわけだ。そういう環境の中で生活できたことに、今は感謝しなければならない。そういう日本人の心を大切にしなければいけないと思った。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます