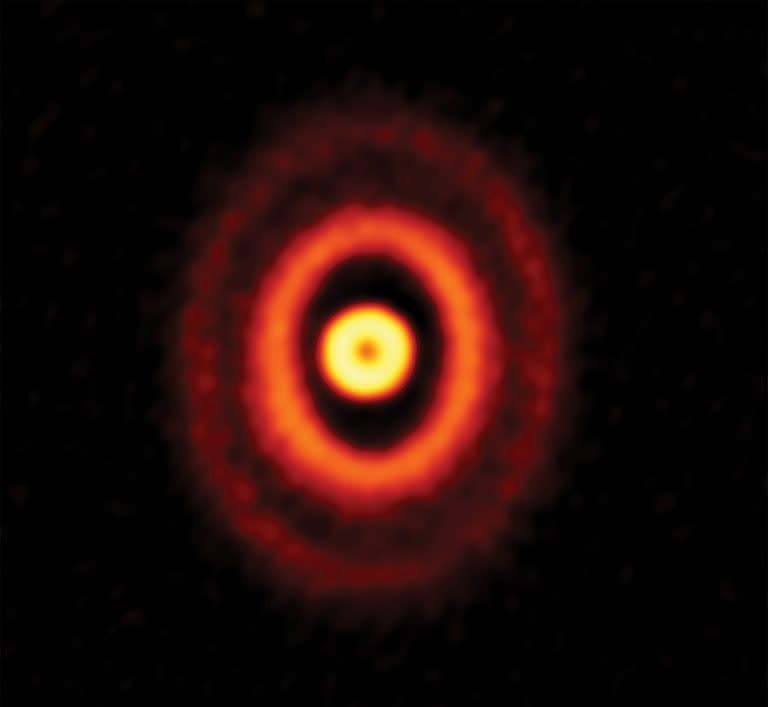

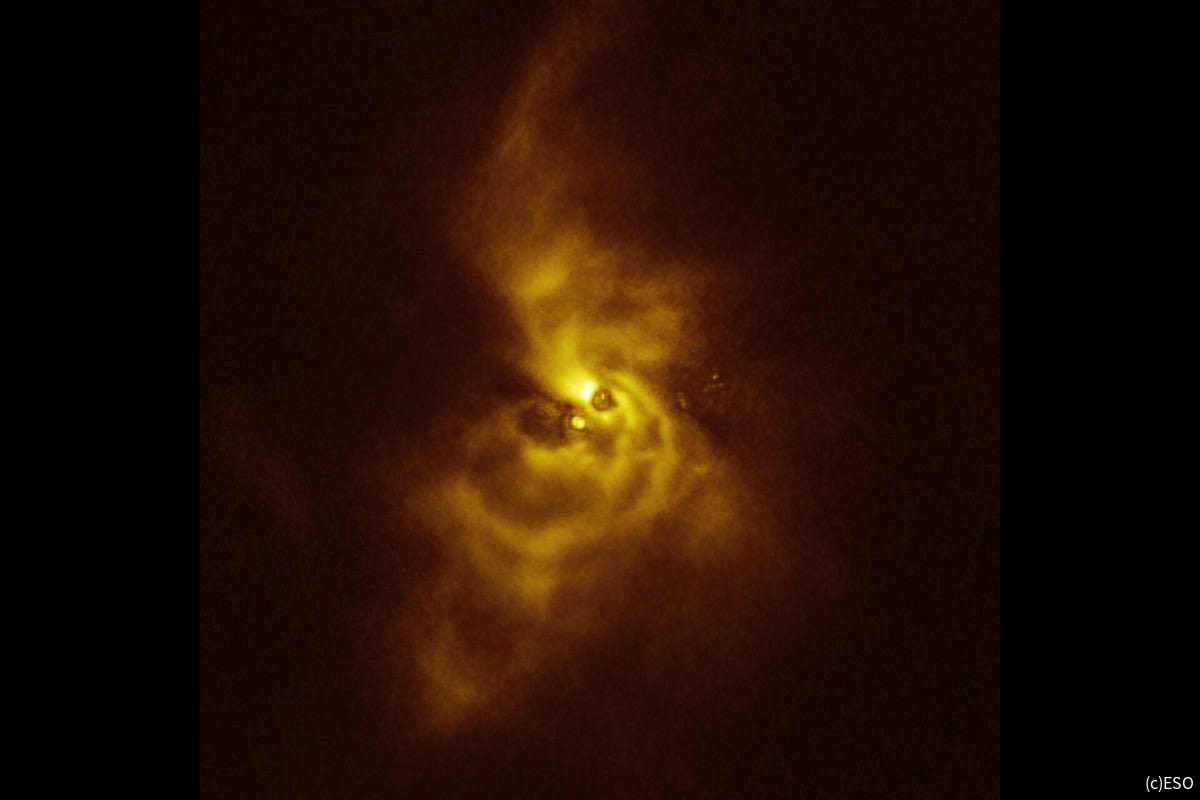

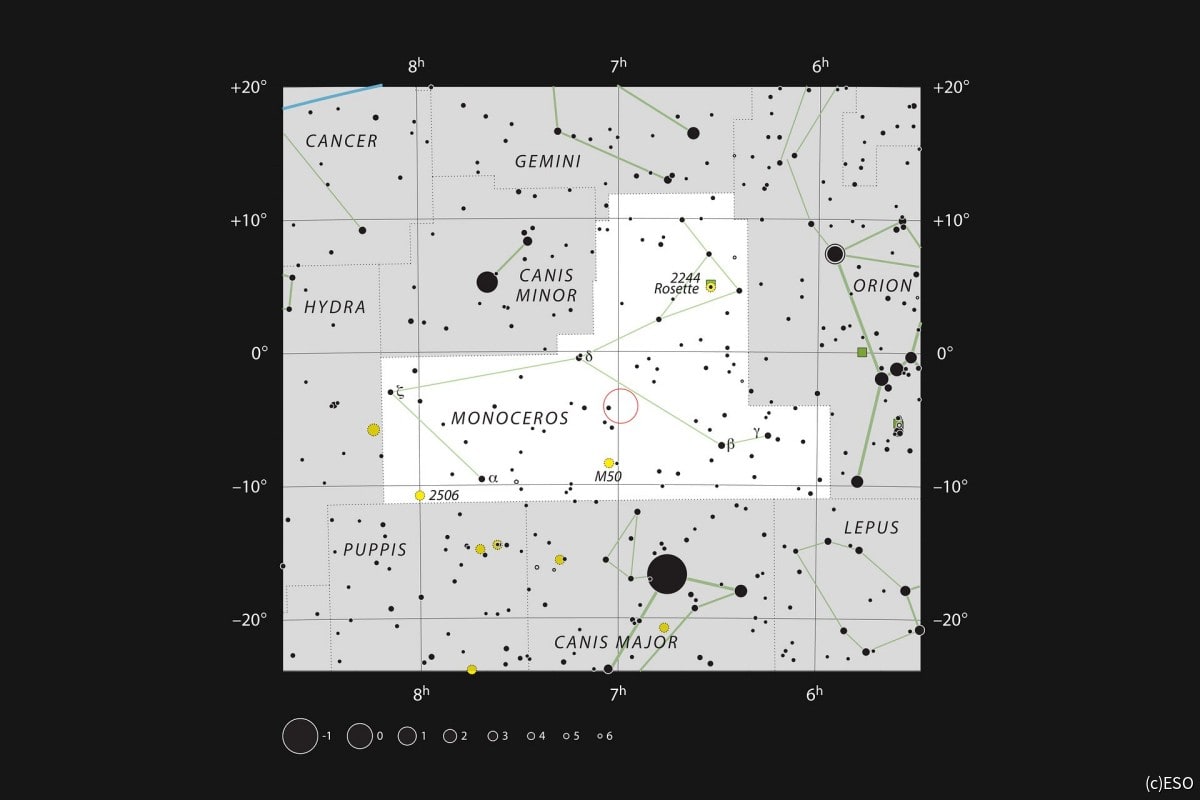

今回の研究では、オリオン星雲に属する年齢百万年以下の誕生したばかりの原始惑星系円盤“d203-506”(※1)を観測しています。

観測には、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡とアルマ望遠鏡を用いられました。

その結果、誕生したばかりの年齢百万年以下の若い惑星系の形成に、近傍にある質量の大きな星が重要な役割を果たしていることを明らかにしています。

この研究の成果は、フランス国立科学センター(CNRS)のオリヴィエ・ベルヌさんを中心に、東京大学の研究者も参加した国際共同研究チームによるもの。

研究の詳細は、アメリカの科学雑誌“Science”に掲載されました。

太陽よりも大きな恒星

太陽は、地球の質量の約33万倍もあり(直径は約109倍)、太陽系の全質量の99.8%を占めるなど、太陽系の中では圧倒的な存在です。

でも、宇宙スケールで見た場合、太陽は恒星としては小さい部類に入り、“小さい星”を意味する“矮星”の一種“黄色矮星”に分類されているんですねー

一方、太陽よりも大きな星は割合としては少ないものの、その総数は決して少なくはありません。

例えば、大質量星が存在した証拠としてブラックホールの存在が挙げられます。

ブラックホールは、太陽の20倍以上の大質量星が超新星爆発を起こした後に残される天体(※2)です。

天の川銀河だけでも、このような質量を持つ天体は1憶~10億個もあると見積もられています(1万個ほどとする説もある。)

中には、太陽質量の数百倍と見積もられている超大質量星も観測されていて、もはや数字を見てもまったくその大きさを実感できないほどのスケールと言えます。

大質量星はどうやって誕生するのか

大質量星は、単に重力が強いという以上に、周囲の宇宙環境に対して、多大な影響を及ぼしています。

分かりやすい例として、その一生の最期に超新星爆発を起こし、強大な重力を持つ中性子星やブラックホールなどのコンパクトな天体を残すといった現象があります。

この現象には宇宙規模の破壊的な影響があります。

ただ、星は大きいほど核融合に使う水素の消費量が増加していきます。

なので、明るく輝いているということは、水素の消費量が多く寿命が短いことを意味します。

質量が太陽の10倍以上になると、その明るさは太陽の10倍では効かず、なんと10万倍以上にもなるんですねー

また、巨大な明るい星だと紫外線の放射も強力になります。

それでは、大質量星はどうやって誕生するのでしょうか?

星間空間に撒き散らされた原子やチリ(星間ガス)が集まって雲のようになったとき、周囲からの紫外線(星間紫外線)が内部まで届かなくなると、紫外線によって分子が壊されなくなるので、原子から分子が作られ始めます。

そのような雲を“分子雲”と呼び、数光年~数十光年と様々な大きさのものがあります。

分子雲の中で、自己重力でガスやチリが集まってできた高密度な場所を分子雲コアと呼び、いわゆる星の卵(種)に相当するんですねー

その分子雲コアがさらに収縮することで、太陽のような恒星や、それよりもさらに重い星(大質量星)その連星が誕生します。

そう、大質量星には多くの未解明な部分が残されていますが、小型の星と同様に分子雲の中で他のいくつもの兄弟星と共に、ほぼ同時期に誕生すると考えられています。

大質量星が与える影響

ほぼ同時期とはいっても、それは宇宙138億年の時間スケールで見た場合の話。

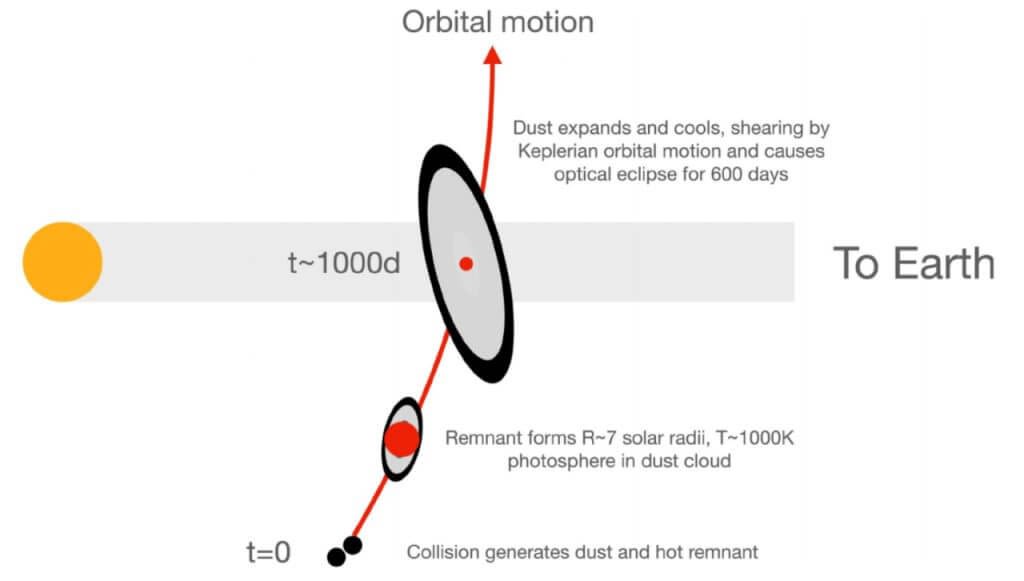

厳密には差があるので、先に大質量星が輝き出した時は、その近傍に後から生まれた惑星系が存在すると、その惑星系は非常に強い紫外線にさらされることになります。

強い紫外線はエネルギーが高く破壊的で、生命の誕生という観点ではマイナス要因となります。

大質量星を巡る惑星は、その公転軌道がたとえハビタブルゾーン(※3)内であったとしても、強い紫外線の影響で有機分子が破壊されやすく、生命は誕生しにくいとされています。

もちろん、その強い紫外線が惑星系にある物質を散逸させてしまうことで、惑星形成を妨げる場合もあります。

でも、その惑星系の中心にある星の質量によっては、逆に惑星の形成を助けることもあります。

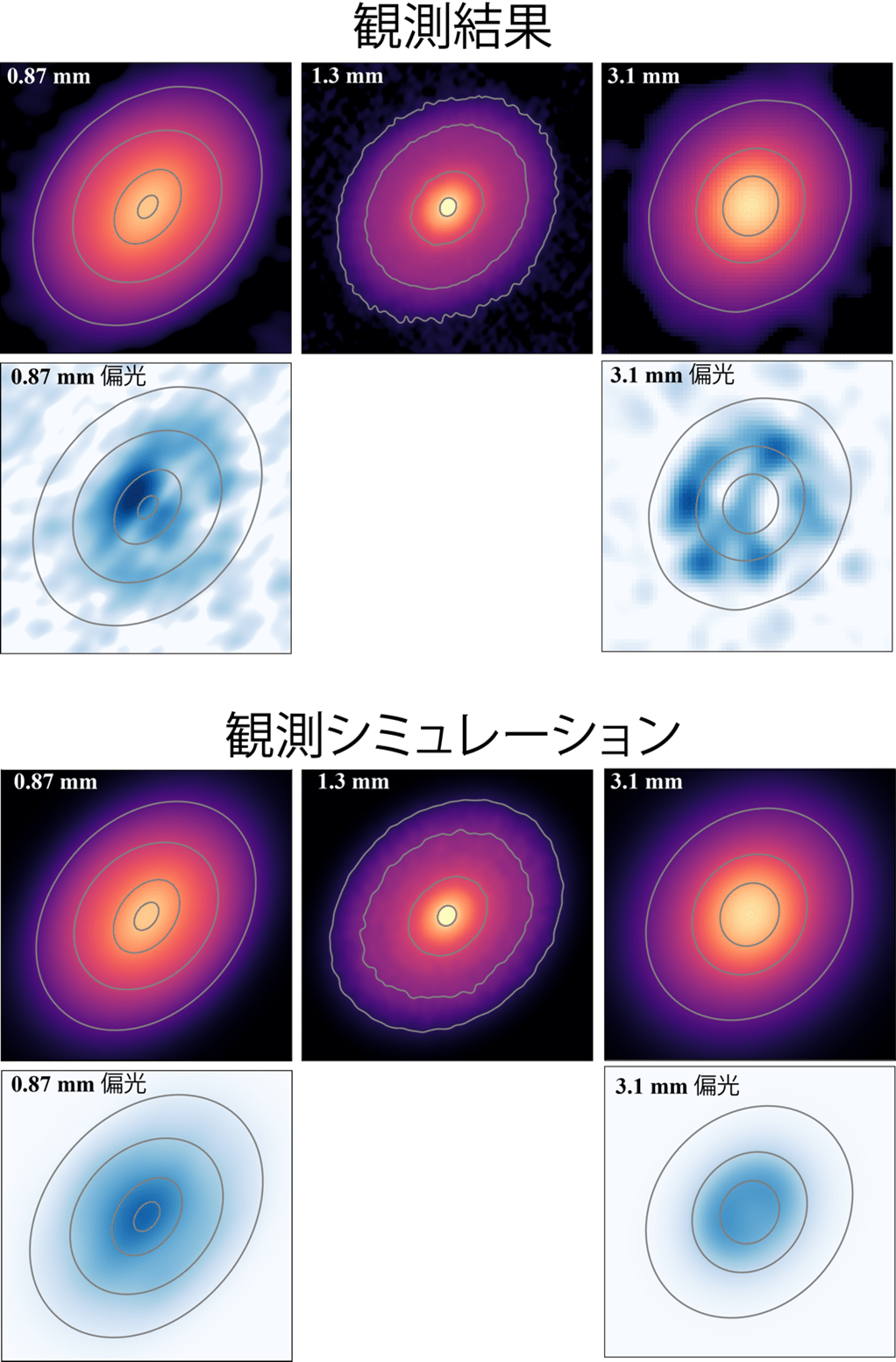

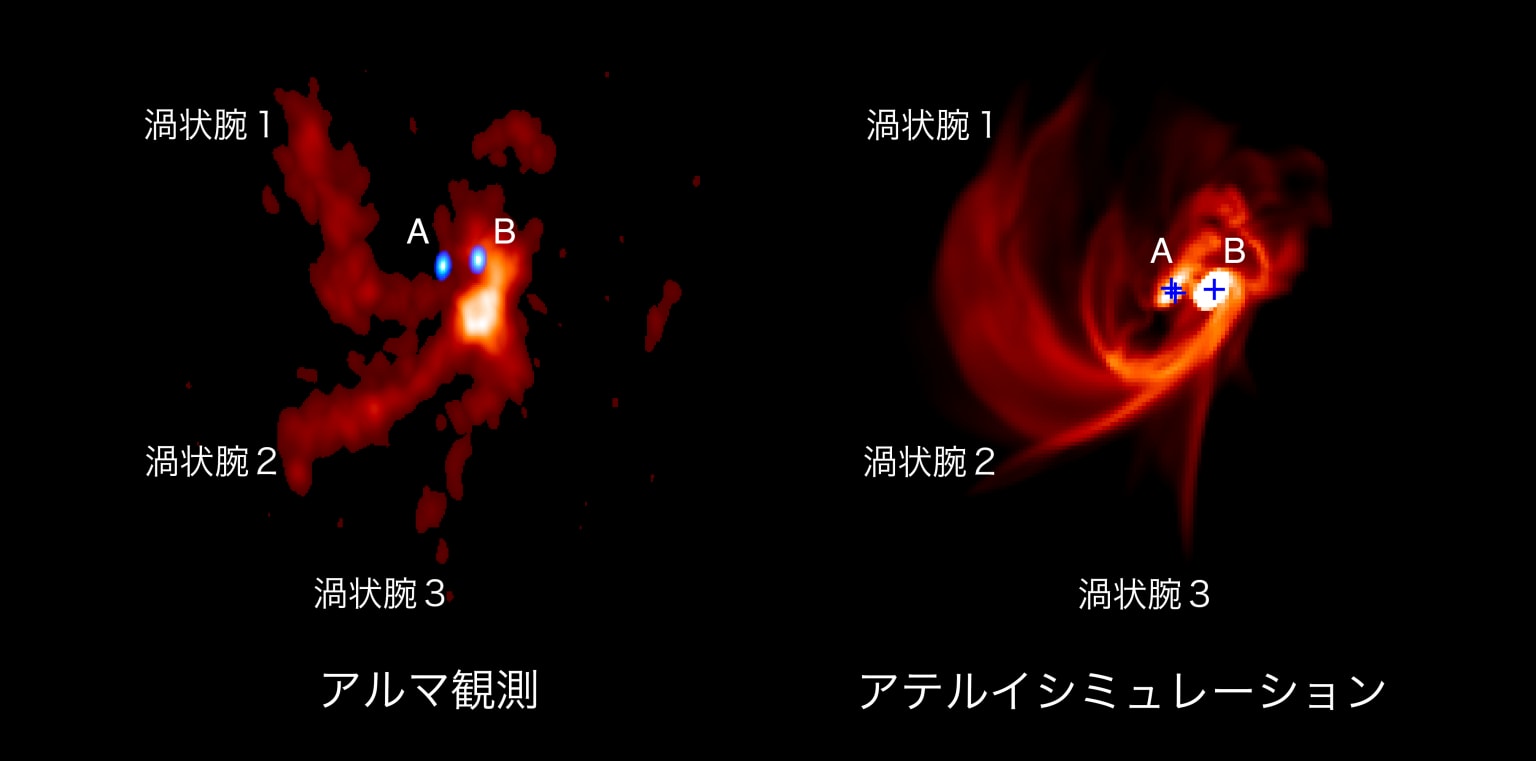

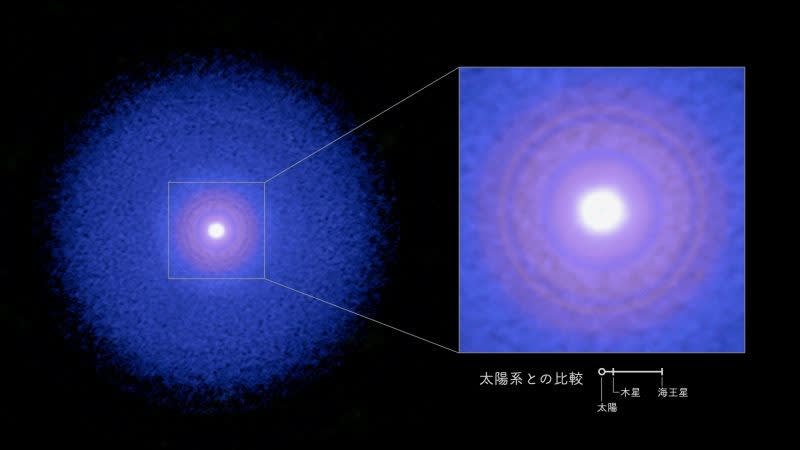

そこで今回の研究では、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡を用いて、チリに囲まれたオリオン星雲の中にある惑星系“d203-506”のガスの量と温度を測定。

同時に、アルマ望遠鏡を用いた観測では、中心星の質量が見積もられました。

その結果、惑星系から散逸していくガスの割合を正確に求めることに成功。

オリオン星雲にはこの強い紫外線があるので、“d203-506”においては木星のような巨大ガス惑星の形成は難しいと推測されました。

今回の観測により、星のゆりかごである分子雲に大質量星が存在する場合の影響が分かり始めてきました。

誕生したばかりの年齢百万年以下の若い惑星系では、その近傍に位置する大質量星が惑星の形成において重要な影響を与えているんですね。

こちらの記事もどうぞ

観測には、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡とアルマ望遠鏡を用いられました。

その結果、誕生したばかりの年齢百万年以下の若い惑星系の形成に、近傍にある質量の大きな星が重要な役割を果たしていることを明らかにしています。

この研究の成果は、フランス国立科学センター(CNRS)のオリヴィエ・ベルヌさんを中心に、東京大学の研究者も参加した国際共同研究チームによるもの。

研究の詳細は、アメリカの科学雑誌“Science”に掲載されました。

※1.原始惑星系円盤とは、誕生したばかりの恒星の周りに広がる水素を主成分とするガスやチリからなる円盤状の構造。恒星の形成や、円盤の中で誕生する惑星の研究対象とされている。

|

| 図1.ハッブル宇宙望遠鏡がとらえたオリオン星雲の画像と、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡がとらえた原始惑星系円盤“d203-506”の拡大画像。 (Credit: NASA/STScI/Rice Univ./C.O'Dell et al / およびO. Berné, I. Schrotter, PDRs4All) |

太陽よりも大きな恒星

太陽は、地球の質量の約33万倍もあり(直径は約109倍)、太陽系の全質量の99.8%を占めるなど、太陽系の中では圧倒的な存在です。

でも、宇宙スケールで見た場合、太陽は恒星としては小さい部類に入り、“小さい星”を意味する“矮星”の一種“黄色矮星”に分類されているんですねー

一方、太陽よりも大きな星は割合としては少ないものの、その総数は決して少なくはありません。

例えば、大質量星が存在した証拠としてブラックホールの存在が挙げられます。

ブラックホールは、太陽の20倍以上の大質量星が超新星爆発を起こした後に残される天体(※2)です。

天の川銀河だけでも、このような質量を持つ天体は1憶~10億個もあると見積もられています(1万個ほどとする説もある。)

中には、太陽質量の数百倍と見積もられている超大質量星も観測されていて、もはや数字を見てもまったくその大きさを実感できないほどのスケールと言えます。

※2.30倍ぐらいまでは条件次第で中性子星が残される場合もある。

大質量星はどうやって誕生するのか

大質量星は、単に重力が強いという以上に、周囲の宇宙環境に対して、多大な影響を及ぼしています。

分かりやすい例として、その一生の最期に超新星爆発を起こし、強大な重力を持つ中性子星やブラックホールなどのコンパクトな天体を残すといった現象があります。

この現象には宇宙規模の破壊的な影響があります。

ただ、星は大きいほど核融合に使う水素の消費量が増加していきます。

なので、明るく輝いているということは、水素の消費量が多く寿命が短いことを意味します。

質量が太陽の10倍以上になると、その明るさは太陽の10倍では効かず、なんと10万倍以上にもなるんですねー

また、巨大な明るい星だと紫外線の放射も強力になります。

それでは、大質量星はどうやって誕生するのでしょうか?

星間空間に撒き散らされた原子やチリ(星間ガス)が集まって雲のようになったとき、周囲からの紫外線(星間紫外線)が内部まで届かなくなると、紫外線によって分子が壊されなくなるので、原子から分子が作られ始めます。

そのような雲を“分子雲”と呼び、数光年~数十光年と様々な大きさのものがあります。

分子雲の中で、自己重力でガスやチリが集まってできた高密度な場所を分子雲コアと呼び、いわゆる星の卵(種)に相当するんですねー

その分子雲コアがさらに収縮することで、太陽のような恒星や、それよりもさらに重い星(大質量星)その連星が誕生します。

そう、大質量星には多くの未解明な部分が残されていますが、小型の星と同様に分子雲の中で他のいくつもの兄弟星と共に、ほぼ同時期に誕生すると考えられています。

大質量星が与える影響

ほぼ同時期とはいっても、それは宇宙138億年の時間スケールで見た場合の話。

厳密には差があるので、先に大質量星が輝き出した時は、その近傍に後から生まれた惑星系が存在すると、その惑星系は非常に強い紫外線にさらされることになります。

強い紫外線はエネルギーが高く破壊的で、生命の誕生という観点ではマイナス要因となります。

大質量星を巡る惑星は、その公転軌道がたとえハビタブルゾーン(※3)内であったとしても、強い紫外線の影響で有機分子が破壊されやすく、生命は誕生しにくいとされています。

※3.“ハビタブルゾーン”とは、主星(恒星)からの距離が程良く、惑星の表面に液体の水が安定的に存在できる領域。この領域にある惑星では生命が居住可能だと考えられている。太陽系の場合は地球から火星軌道が“ハビタブルゾーン”にあたる。

でも、惑星の誕生の場合は異なるようです。もちろん、その強い紫外線が惑星系にある物質を散逸させてしまうことで、惑星形成を妨げる場合もあります。

でも、その惑星系の中心にある星の質量によっては、逆に惑星の形成を助けることもあります。

そこで今回の研究では、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡を用いて、チリに囲まれたオリオン星雲の中にある惑星系“d203-506”のガスの量と温度を測定。

同時に、アルマ望遠鏡を用いた観測では、中心星の質量が見積もられました。

その結果、惑星系から散逸していくガスの割合を正確に求めることに成功。

オリオン星雲にはこの強い紫外線があるので、“d203-506”においては木星のような巨大ガス惑星の形成は難しいと推測されました。

今回の観測により、星のゆりかごである分子雲に大質量星が存在する場合の影響が分かり始めてきました。

誕生したばかりの年齢百万年以下の若い惑星系では、その近傍に位置する大質量星が惑星の形成において重要な影響を与えているんですね。

こちらの記事もどうぞ