初期の天の川銀河は、複数の小さな銀河が合体して誕生したと言われています。

近年、恒星の位置や運動方向に関する大規模なデータが揃ったことで、合体した銀河の痕跡を具体的に知ることができるようになってきました。

今回の研究では、大量の恒星が記録されている“ガイア”と“スローン・デジタル・スカイサーベイ(SDSS)”のデータを組み合わせて分析。

そこから、合体した銀河の痕跡を探っています。

その結果、今から約120~130億年前という極めて初期の時代に、天の川銀河と合体したと推定される2つの銀河の痕跡を発見することに成功。

これらの銀河を、ヒンドゥー教の神話に因み“シャクティ(Shakti)”と“シヴァ(Shiva)”と名付けられたそうです。

小さな銀河が複数合体して大規模な銀河が誕生する

私たちの地球が属している天の川銀河は、周辺の銀河と比べると規模が大きな銀河になります。

このような大規模な銀河は、より小さな銀河が複数合体して誕生したというのが、現在の有力な説になっています。

合体前の銀河は、それぞれ独自の恒星や水素ガスを持っています。

銀河が合体すると恒星は混ざり合い、水素ガスから新たな恒星が誕生することもあります。

銀河の合体では恒星やガスの集合をかき乱すので、数十億年前の合体の痕跡を知ることは不可能に思えますよね。

でも、恒星が密に集合して見える銀河も、実際には“太平洋にスイカが2個浮かんでいる”と例えられるほど内部はスカスカの状態。

なので、合体時に運動方向や速度が乱される恒星はほんのわずかで、大半の恒星はそのような力学的性質が銀河の合体後も保存されることになります。

合体した銀河の痕跡を探す

このことに加え、数十億年前の出来事である合体よりも前から存在していた、あるいは合体の直後に誕生した恒星は、年齢が古い傾向にあります。

水素とヘリウムよりも重い元素のことを天文学では“重元素”と呼びます。

この重元素のうち、鉄までの元素は恒星内部の核融合反応で生成され、鉄よりも重い元素は超新星爆発などの激しい現象にともなって生成されると考えられています。

生成された金属は恒星の星風や超新星爆発によって周囲に放出され、やがて新たな世代の星に受け継がれていくので、宇宙の金属量は恒星の世代交代が進むとともに増えていくことになります。

このことから、含まれる金属(※1)の量が少ないほど古い恒星と言え、金属の量が少ない“低金属星”の集団が見つかれば、その集団は古い起源を持つことが推定できます。

つまり、恒星の運動と年齢が揃っている大きな集団が見つかった場合、それらは合体した銀河の痕跡である可能性がある訳です。

また、星団や恒星ストリームのように、規模は銀河よりもずっと小さいものの、年齢や運動方向が揃っている恒星の集団もあります。

このことから、合体した銀河のような大規模な集団の痕跡を見つけるには、大量の恒星のデータを取得・分析する必要があります。

このような研究は、これまで不可能でした。

でも、ヨーロッパ宇宙機関が2013年12月に打ち上げ運用する位置天文衛星“ガイア”によって状況は変わってくるんですねー

“ガイア”は、天の川銀河に属する恒星の性質を収集し続けていて、現在では約15億個もの恒星のデータを持っています。

“ガイア”の観測データによって作成された天体カタログの分析から、“ガイア・ソーセージ”や“ポントゥス・ストリーム”など、80憶年以上前に合体したとみられる銀河の痕跡が次々と見つかっています。

また、天の川銀河の中心部には“プア―・オールド・ハート”(※2)という年齢の古い恒星の集団があります。

現在の天の川銀河は、この集団と他の銀河が合体することで形成されたのかもしれません。

銀河内に見つかった年齢が古く運動方向や速度が揃っている2つの集団

今回の研究では、このような古い銀河の痕跡を探るため、別の掃天観測プロジェクト“スローン・デジタル・スカイサーベイ(SDSS)”の最新版“Data Release 17”の観測データを、“ガイア”の観測データによって作成された天体カタログに加えて分析を行っています。

“ガイア”と“スローン・デジタル・スカイサーベイ”では、観測している恒星に違いがある一方で、同じ恒星の異なるデータを収集していることもあります。

研究チームでは、この2つのカタログデータから約580万個の恒星を選び出して分析を行いました。

その結果、見つかったのは、どちらも年齢が古く、運動方向や速度が揃っている2つの集団でした。

2つの集団が見つかったのは、それぞれ天の川銀河の中心部から比較的離れた場所。

今から約120~130憶年前に合体した銀河の痕跡と考えられます。

この年代は、すでに知られているほかの合体の痕跡と比べても非常に古く、“プアー・オールド・ハート”と合体した最初の銀河の痕跡かもしれません。

今回の分析でカウントされた恒星は、1つ目の集団で1719個、2つ目の集団では5607個でした。

でも、合体前の大きさはどちらも天の川銀河の0.001%程度(太陽の1000万倍程度)の質量を持つ矮小銀河だと考えられます。

合体した年代の古さと規模の大きさから、研究チームでは1つ目の集団を“シャクティ”、2つ目の集団を“シヴァ”と名付けました。

“シャクティ”と“シヴァ”という名は、どちらもヒンドゥー教に因んだもの。

“シヴァ”はヒンドゥー教の主審の1柱で、破壊と創造を司ります。

一方、“シャクティ”はしばしばシヴァ神妃(配偶神)と見なされる女神、またはエネルギーや力の象徴を指します。

この2つの集団は、ほぼ同じ時代、天の川銀河の歴史の初期に合体したことから、まさに天の川銀河の“創造と破壊”に絡んでいるペアであることを象徴した命名であると言えます。

“シャクティ”と“シヴァ”の発見は、天の川銀河やそれと同じくらいの大きさを持つ銀河が形成される過程を調べる上で、重要なものと言えます。

古い時代の宇宙を観測すれば、合体前の小さな銀河を見つけることもあるはずです。

“シャクティ”や“シヴァ”に属する恒星の性質を詳細に調べておけば、合体前の小さな銀河と性質を比較することができます。

これにより、“シャクティ”や“シヴァ”の合体前後の状況を、より正確に知ることができるかもしれません。

また、今回のような衝突した銀河の痕跡を探る研究は世界中で並行して進められていて、“ガイア”の観測データだけでも次々と見つかっています。

その他のいくつかの掃天観測プロジェクトの観測データを組み合わせることで、この発見はさらに加速し、天の川銀河の合体・形成の歴史が見通せる日もそう遠くないのかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ

近年、恒星の位置や運動方向に関する大規模なデータが揃ったことで、合体した銀河の痕跡を具体的に知ることができるようになってきました。

今回の研究では、大量の恒星が記録されている“ガイア”と“スローン・デジタル・スカイサーベイ(SDSS)”のデータを組み合わせて分析。

そこから、合体した銀河の痕跡を探っています。

その結果、今から約120~130億年前という極めて初期の時代に、天の川銀河と合体したと推定される2つの銀河の痕跡を発見することに成功。

これらの銀河を、ヒンドゥー教の神話に因み“シャクティ(Shakti)”と“シヴァ(Shiva)”と名付けられたそうです。

この研究は、ドイツ・マックス・プランク地球外物理学研究所(MPE)のKhyati MalhanさんとHans-Walterさんの研究チームが進めています。

|

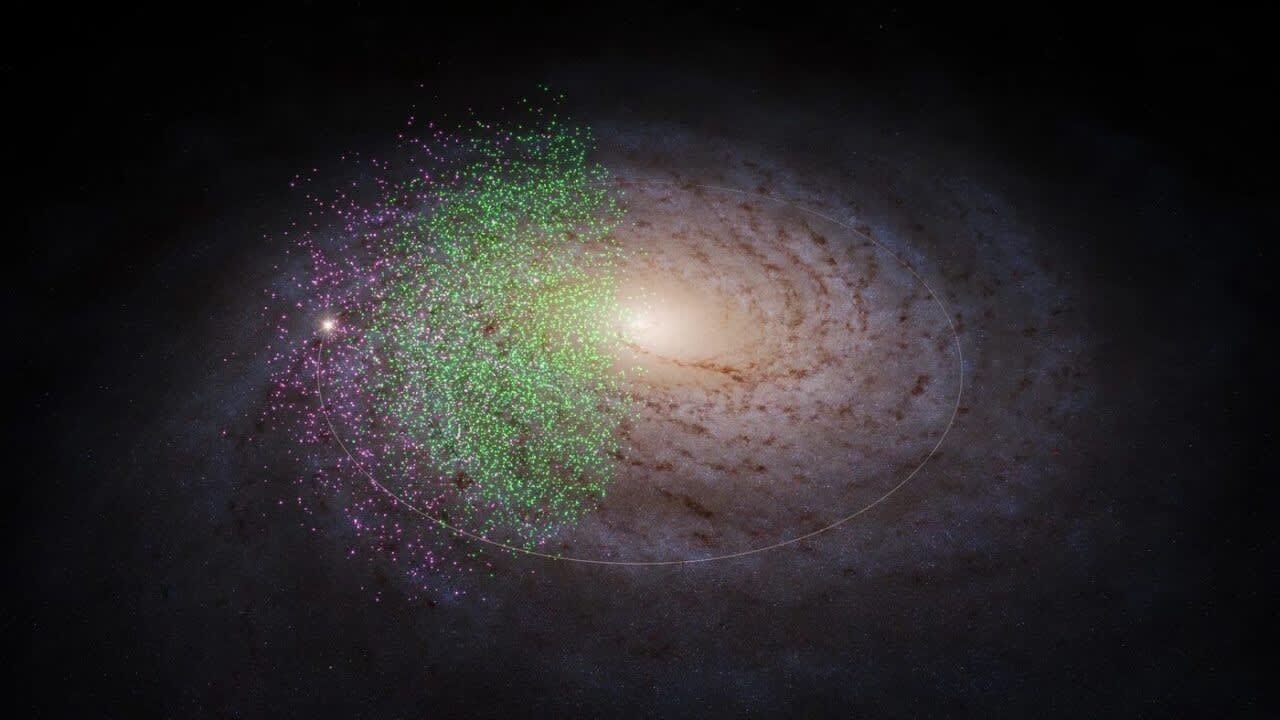

| 図1.天の川銀河におけるシャクティ(ピンク色)とシヴァ(緑色)に属する恒星の分布図。シャクティの一部がシヴァに被って隠れている点に注意。また、空白域は観測データが無いので、分布がこの外側にも広がっている可能性がある。(Credit: S. Payne-Wardenaar, K. Malhan & MPIA) |

小さな銀河が複数合体して大規模な銀河が誕生する

私たちの地球が属している天の川銀河は、周辺の銀河と比べると規模が大きな銀河になります。

このような大規模な銀河は、より小さな銀河が複数合体して誕生したというのが、現在の有力な説になっています。

合体前の銀河は、それぞれ独自の恒星や水素ガスを持っています。

銀河が合体すると恒星は混ざり合い、水素ガスから新たな恒星が誕生することもあります。

|

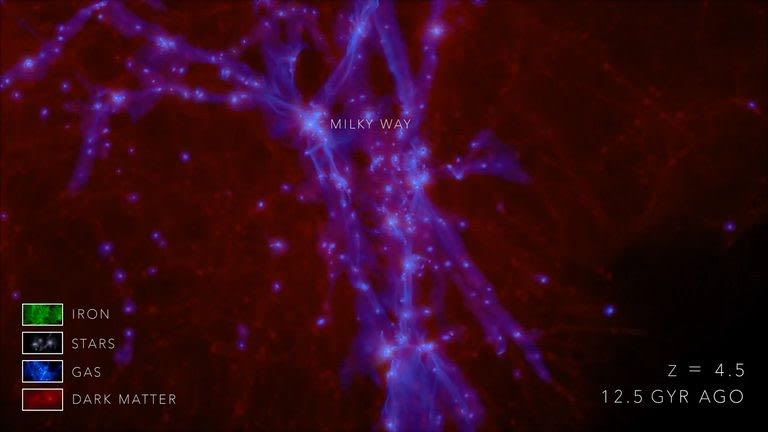

| 図2.天の川銀河の誕生のシミュレーション。一見するとどれが天の川銀河なのかわからないが、このように天の川銀河の“種”は無数にある銀河の一つでしかなかった。(Credit: Vintergatan – Renaud, Agertz, et al. (動画よりキャプチャ)) |

でも、恒星が密に集合して見える銀河も、実際には“太平洋にスイカが2個浮かんでいる”と例えられるほど内部はスカスカの状態。

なので、合体時に運動方向や速度が乱される恒星はほんのわずかで、大半の恒星はそのような力学的性質が銀河の合体後も保存されることになります。

合体した銀河の痕跡を探す

このことに加え、数十億年前の出来事である合体よりも前から存在していた、あるいは合体の直後に誕生した恒星は、年齢が古い傾向にあります。

水素とヘリウムよりも重い元素のことを天文学では“重元素”と呼びます。

この重元素のうち、鉄までの元素は恒星内部の核融合反応で生成され、鉄よりも重い元素は超新星爆発などの激しい現象にともなって生成されると考えられています。

生成された金属は恒星の星風や超新星爆発によって周囲に放出され、やがて新たな世代の星に受け継がれていくので、宇宙の金属量は恒星の世代交代が進むとともに増えていくことになります。

このことから、含まれる金属(※1)の量が少ないほど古い恒星と言え、金属の量が少ない“低金属星”の集団が見つかれば、その集団は古い起源を持つことが推定できます。

つまり、恒星の運動と年齢が揃っている大きな集団が見つかった場合、それらは合体した銀河の痕跡である可能性がある訳です。

※1.恒星における“金属”とは、水素とヘリウム以外の元素の総称で、炭素や酸素のような化学的には非金属となる元素も含まれている。

ただ、合体から数十億年経った現在では、かつて別の銀河だったそのような恒星の集団も概ね天の川銀河の回転方向に沿った運動をしていて、元の力学的性質は部分的に失われています。また、星団や恒星ストリームのように、規模は銀河よりもずっと小さいものの、年齢や運動方向が揃っている恒星の集団もあります。

このことから、合体した銀河のような大規模な集団の痕跡を見つけるには、大量の恒星のデータを取得・分析する必要があります。

このような研究は、これまで不可能でした。

でも、ヨーロッパ宇宙機関が2013年12月に打ち上げ運用する位置天文衛星“ガイア”によって状況は変わってくるんですねー

“ガイア”は、天の川銀河に属する恒星の性質を収集し続けていて、現在では約15億個もの恒星のデータを持っています。

“ガイア”の観測データによって作成された天体カタログの分析から、“ガイア・ソーセージ”や“ポントゥス・ストリーム”など、80憶年以上前に合体したとみられる銀河の痕跡が次々と見つかっています。

また、天の川銀河の中心部には“プア―・オールド・ハート”(※2)という年齢の古い恒星の集団があります。

現在の天の川銀河は、この集団と他の銀河が合体することで形成されたのかもしれません。

※2.金属に乏しい(プア―)、恒星の年齢が古い(オールド)、天の川銀河の中心部(ハート)に位置することを意味している。

銀河内に見つかった年齢が古く運動方向や速度が揃っている2つの集団

今回の研究では、このような古い銀河の痕跡を探るため、別の掃天観測プロジェクト“スローン・デジタル・スカイサーベイ(SDSS)”の最新版“Data Release 17”の観測データを、“ガイア”の観測データによって作成された天体カタログに加えて分析を行っています。

“ガイア”と“スローン・デジタル・スカイサーベイ”では、観測している恒星に違いがある一方で、同じ恒星の異なるデータを収集していることもあります。

研究チームでは、この2つのカタログデータから約580万個の恒星を選び出して分析を行いました。

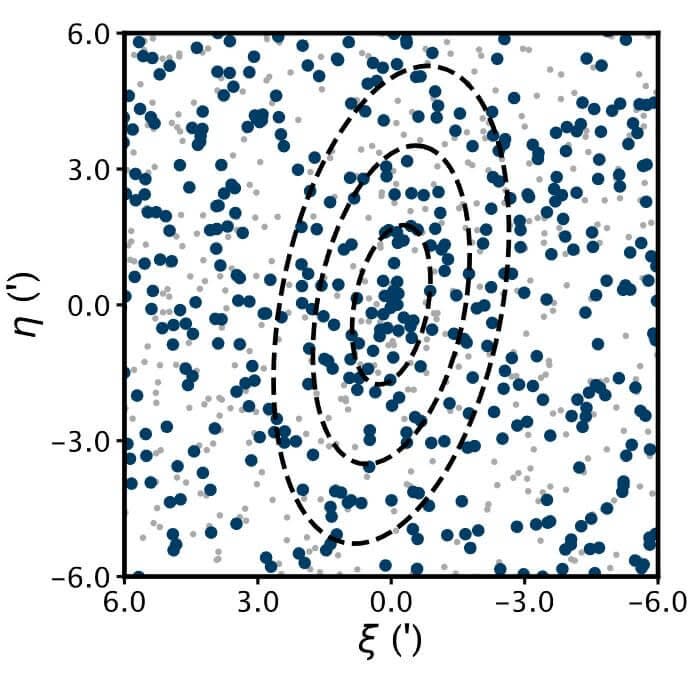

|

| 図3.恒星を運動の性質でプロットした図。古い恒星のみを抜き出して分析すると、すでに見つかっている2つの集団の他に新たに2つの集団が浮かび上がった。(Credit: Khyati Malhan & Hans-Walter Rix.) |

2つの集団が見つかったのは、それぞれ天の川銀河の中心部から比較的離れた場所。

今から約120~130憶年前に合体した銀河の痕跡と考えられます。

この年代は、すでに知られているほかの合体の痕跡と比べても非常に古く、“プアー・オールド・ハート”と合体した最初の銀河の痕跡かもしれません。

今回の分析でカウントされた恒星は、1つ目の集団で1719個、2つ目の集団では5607個でした。

でも、合体前の大きさはどちらも天の川銀河の0.001%程度(太陽の1000万倍程度)の質量を持つ矮小銀河だと考えられます。

合体した年代の古さと規模の大きさから、研究チームでは1つ目の集団を“シャクティ”、2つ目の集団を“シヴァ”と名付けました。

“シャクティ”と“シヴァ”という名は、どちらもヒンドゥー教に因んだもの。

“シヴァ”はヒンドゥー教の主審の1柱で、破壊と創造を司ります。

一方、“シャクティ”はしばしばシヴァ神妃(配偶神)と見なされる女神、またはエネルギーや力の象徴を指します。

この2つの集団は、ほぼ同じ時代、天の川銀河の歴史の初期に合体したことから、まさに天の川銀河の“創造と破壊”に絡んでいるペアであることを象徴した命名であると言えます。

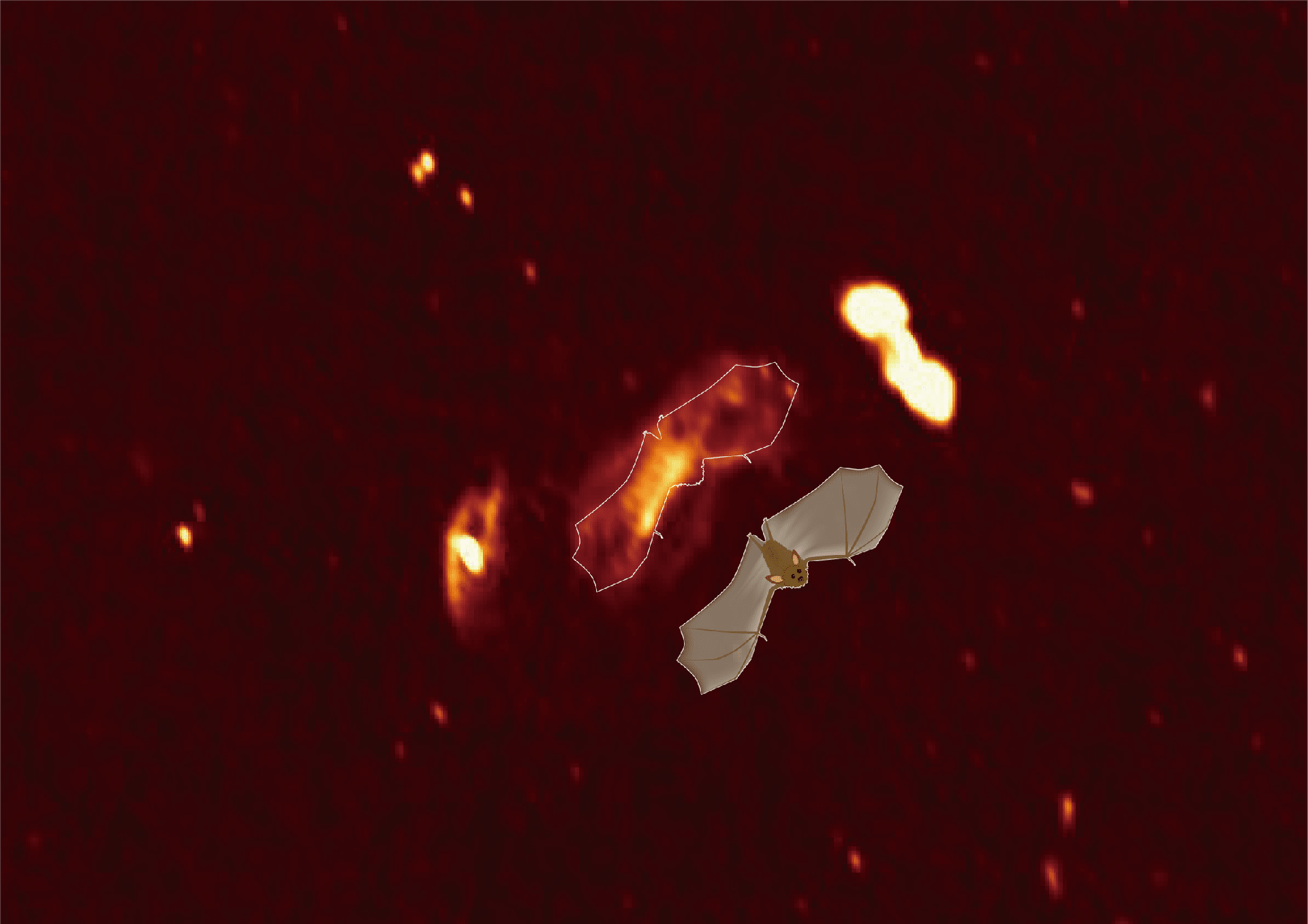

|

| 図4.恒星を運動の性質でプロットした図。今回発見されたシャクティとシヴァの他にも、合体した銀河の痕跡を思わせる集団が見つかっている。(Credit: ESA, Gaia, DPAC, K. Malhan et al.) |

古い時代の宇宙を観測すれば、合体前の小さな銀河を見つけることもあるはずです。

“シャクティ”や“シヴァ”に属する恒星の性質を詳細に調べておけば、合体前の小さな銀河と性質を比較することができます。

これにより、“シャクティ”や“シヴァ”の合体前後の状況を、より正確に知ることができるかもしれません。

また、今回のような衝突した銀河の痕跡を探る研究は世界中で並行して進められていて、“ガイア”の観測データだけでも次々と見つかっています。

その他のいくつかの掃天観測プロジェクトの観測データを組み合わせることで、この発見はさらに加速し、天の川銀河の合体・形成の歴史が見通せる日もそう遠くないのかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ