重い恒星の寿命の最期に、その中心が“中性子星”になるのか、それとも“ブラックホール”になるのかは、中心核の質量によって決まると考えられています。

でも、その境界線がどこにあるのかは、理論的にも観測的にも正確な位置はよく分かっていませんでした。

今回の研究では、ミリ秒パルサー“PSR J5014-4002E”の詳細な観測を実施。

“PSR J5014-4002E”に存在する伴星を発見しています。

興味深いことに、この伴星の質量は太陽の2.09~2.71倍で、ちょうど中性子星とブラックホールの境界線に位置していました。

発見者が“天の川の謎の天体(a mysterious object in Milky Way)”と表現している正体不明の伴星は、天文学や物理学において注目されるはずです。

恒星が中性子星になるかブラックホールになるかは質量によって決定されている

太陽のような恒星は、自らの重力で潰れてしまう力と、中心核での核融合反応によるエネルギーの圧力が、釣り合うことで形状を保っています。

ただ、恒星が進化の最終段階で鉄の中心核を作ると、鉄は宇宙で最も安定した元素なので、それ以上は核融合反応を行えなくなってエネルギーを作り出せなくなり、この均衡が崩れることになります。

核融合反応の圧力が無くなると、星は自身の重力を支えきれず潰れてしまう現象“重力崩壊”を起こすことになります。

さらに、この重力崩壊によって中心核の密度が十分高くなると、外側から落ちてくる物質を中心核で跳ね返して“重力崩壊型超新星爆発”を起こすと考えられています。

そして、爆発の後にはコンパクトな天体が残されることになります。

重力崩壊に対抗できる力が存在せず、無限に潰れてしまった天体はブラックホールと呼ばれ、ブラックホールになる手前で重力崩壊が停止した天体は中性子星と呼ばれます(※1)。

このため、中性子星自体の性質と共に、どこまでが中性子星の限界なのかも注目されています。

重力崩壊する恒星の中心核が中性子星になるかブラックホールになるかは、質量によって決定されると考えられています。

でも、中性子星のような物質の極限状態は、理論的にも実験的にもほとんど理解されていないんですねー

このため、中性子星が重力崩壊してブラックホールになる質量の境界線(※2)は、天文学や物理学の大きな未解決問題となっています。

でも、この数値は研究によって大きな幅があり、2倍以下とする推定もあれば、3倍近くとする推定もあります。

不完全な理論をもとに数値の幅をこれ以上縮めるのは難しいので、観測によって質量限界を直接見つける努力も続けられています。

でも、観測で見つかった最も軽いブラックホールは太陽の約5倍の質量があり、理論上の境界線を大幅に上回っていました。

この質量ギャップ問題も、中性子星の限界と同様に天文学上の未解決問題になっています。

ミリ秒パルサーに見つかったコンパクトな天体

中性子星は高速で自転していて、狭い領域から強力な電波を放出しています。

このため、遠く離れた地球から中性子星を見ると、電波の放射領域が地球の方向を向いた瞬間だけ周期的に電波が観測されるので、電波の観測データはパルスと呼ばれています。

この性質を持つ中性子星は“パルサー”と呼ばれ、中性子星とほぼ同義語のように扱われます。

その中でも、パルスの周期が1秒未満のものは“ミリ秒パルサー”と呼ばれています。

今回の研究では、南アフリカ電波天文台の電波望遠鏡群“MeerKAT”を用いて、ミリ秒パルサー“PSR J5014-4002E”の詳細な観測を行っています。

“PSR J0514-4002E”は、はと座の方向約4万光年彼方に位置する天の川銀河内の球状星団“NGC 1851”に存在するミリ秒パルサーです。

“NGC 1851”に存在する13個のパルサーの1つとして、2022年に発見されたばかりで、“PSR J0514-4002E”の自転は1秒間に約170回と考えられています。

ミリ秒パルサーの電波放射の周期は、原子時計に匹敵するほど正確です。

なので、この周期に乱れがある場合、乱れを引き起こす重力源となる伴星の存在が考えられます。

そこに、伴星が存在する場合、電波の波長が変化する度合いから、伴星の質量を決定することもできます。

研究チームでは“PSR J0514-4002E”の観測データを分析し、未知の伴星が存在するかどうかを調査。

その結果、“PSR J0514-4002E”には未知の伴星が存在し、“PSR J0514-4002E”と伴星を足し合わせた合計の質量が、太陽の3.887±0.004倍と計算されました。

さらに、複数の波長を詳細に分析することで、より詳細な伴星の特性が明らかになっていきます。

それによれば、伴星は“PSR J0514-4002E”から約800万キロ離れた距離を7日かけて公転する、中性子星やブラックホールのようなコンパクトな天体のようです。

最も興味深いのは、質量が太陽の2.09~2.71倍という点でした。

伴星の正体がどのような天体であっても興味深い観測対象となる

“FSR J0514-4002E”の伴星の重さは、まさに中性子星とブラックホールの質量ギャップに位置しています。

この質量の値は、中性子星としては天文学史上最も重いもので、ブラックホールとしては天文学史上最も軽いものになります。

発見者が“天の川の謎の天体”と表現するのは無理もないことですね。

現段階では、伴星の正体が中性子星なのかブラックホールなのか、あるいはその間に存在すると予測されている未知の異種星(※3)なのかは分かっていません。

一方、ブラックホールの場合には、天文学史上初のミリ秒パルサーとブラックホールの連星の発見になります。

このため、重力理論をテストする場として、非常に重要な観測対象になります。

研究チームでは、“PSR J0514-4002E”の伴星は、より軽い中性子星同士の合体で生じたと推定しています。

正体を解明するのはこれからになります。

でも、それがどのような天体であっても、確定するために行われる研究は中性子星とブラックホールに関連する天文学や物理学の謎の解明を大きく前進させるのになるはずです。

こちらの記事もどうぞ

でも、その境界線がどこにあるのかは、理論的にも観測的にも正確な位置はよく分かっていませんでした。

今回の研究では、ミリ秒パルサー“PSR J5014-4002E”の詳細な観測を実施。

“PSR J5014-4002E”に存在する伴星を発見しています。

興味深いことに、この伴星の質量は太陽の2.09~2.71倍で、ちょうど中性子星とブラックホールの境界線に位置していました。

発見者が“天の川の謎の天体(a mysterious object in Milky Way)”と表現している正体不明の伴星は、天文学や物理学において注目されるはずです。

この研究は、マックスプランク電波天文学研究所のEwan D. Barrさんたちの研究チームが進めています。

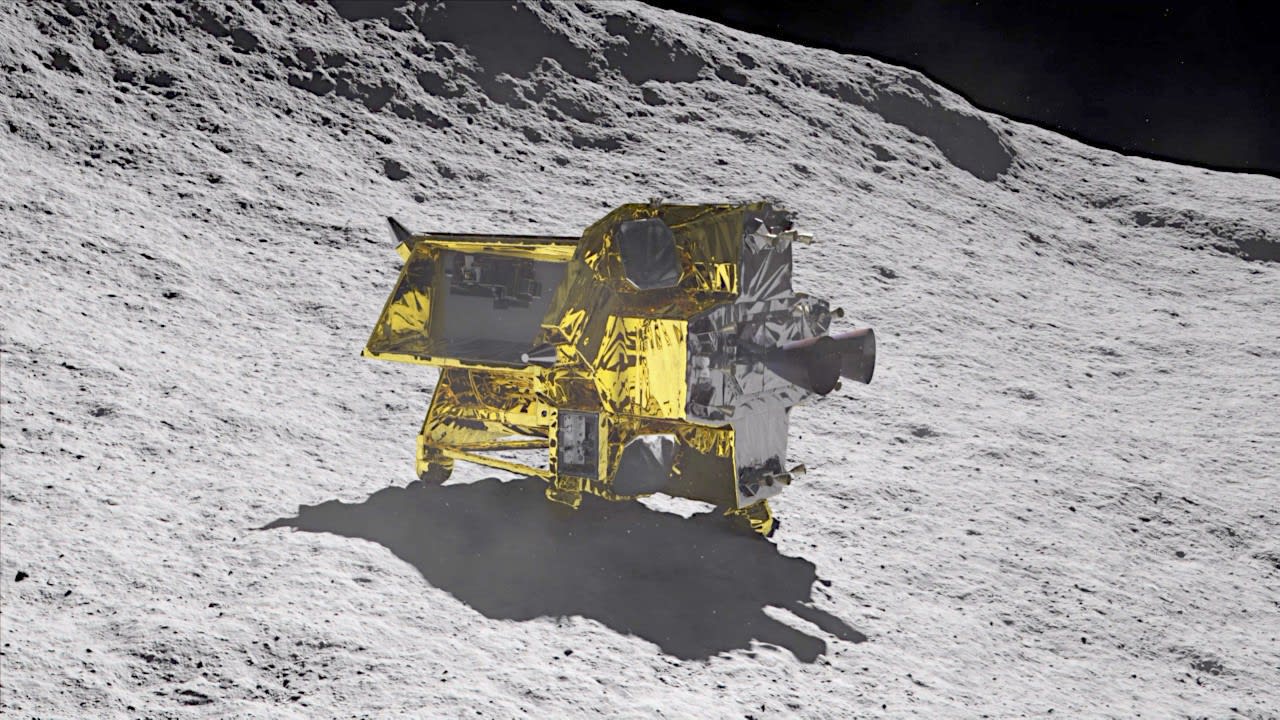

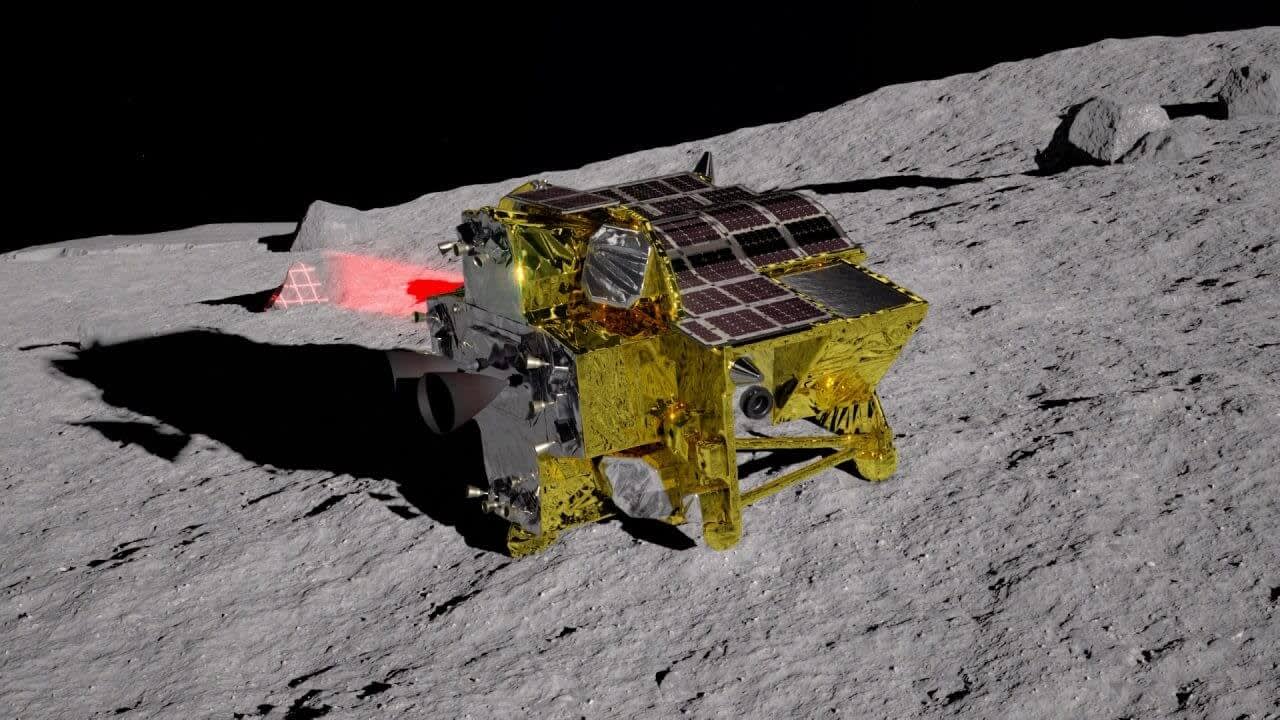

|

| 図1.ミリ秒パルサー“PSR J0514-4002E”(奥側)の伴星の正体がブラックホール(手前側)だった場合のイメージ図。お互いの距離は約800万キロ離れている。(Credit: Daniëlle Futselaar (artsource.nl)) |

恒星が中性子星になるかブラックホールになるかは質量によって決定されている

太陽のような恒星は、自らの重力で潰れてしまう力と、中心核での核融合反応によるエネルギーの圧力が、釣り合うことで形状を保っています。

ただ、恒星が進化の最終段階で鉄の中心核を作ると、鉄は宇宙で最も安定した元素なので、それ以上は核融合反応を行えなくなってエネルギーを作り出せなくなり、この均衡が崩れることになります。

核融合反応の圧力が無くなると、星は自身の重力を支えきれず潰れてしまう現象“重力崩壊”を起こすことになります。

さらに、この重力崩壊によって中心核の密度が十分高くなると、外側から落ちてくる物質を中心核で跳ね返して“重力崩壊型超新星爆発”を起こすと考えられています。

そして、爆発の後にはコンパクトな天体が残されることになります。

重力崩壊に対抗できる力が存在せず、無限に潰れてしまった天体はブラックホールと呼ばれ、ブラックホールになる手前で重力崩壊が停止した天体は中性子星と呼ばれます(※1)。

※1.中性子星が重力に対抗する力は“中性子のフェルミ縮退圧(中性子縮退圧)”と呼ばれている。また、中性子星より手前でも重力に対抗する力は発生していて、例えば太陽くらいの軽い恒星は電子縮退圧によって生成する“白色矮星”になると言われている。

中性子星はブラックホールの一歩手前で踏みとどまった“普通の物質”の極限状態で、その組成から直径25キロの“原子核”と例えられることもあります。このため、中性子星自体の性質と共に、どこまでが中性子星の限界なのかも注目されています。

重力崩壊する恒星の中心核が中性子星になるかブラックホールになるかは、質量によって決定されると考えられています。

でも、中性子星のような物質の極限状態は、理論的にも実験的にもほとんど理解されていないんですねー

このため、中性子星が重力崩壊してブラックホールになる質量の境界線(※2)は、天文学や物理学の大きな未解決問題となっています。

※2.中性子星の理論上の質量限界は“トルマン・オッペンハイマー・ヴォルコフ限界(TOV限界)”と呼ばれている。

理論的な中性子星の限界質量は太陽の2.2倍とされています。でも、この数値は研究によって大きな幅があり、2倍以下とする推定もあれば、3倍近くとする推定もあります。

不完全な理論をもとに数値の幅をこれ以上縮めるのは難しいので、観測によって質量限界を直接見つける努力も続けられています。

でも、観測で見つかった最も軽いブラックホールは太陽の約5倍の質量があり、理論上の境界線を大幅に上回っていました。

この質量ギャップ問題も、中性子星の限界と同様に天文学上の未解決問題になっています。

ミリ秒パルサーに見つかったコンパクトな天体

中性子星は高速で自転していて、狭い領域から強力な電波を放出しています。

このため、遠く離れた地球から中性子星を見ると、電波の放射領域が地球の方向を向いた瞬間だけ周期的に電波が観測されるので、電波の観測データはパルスと呼ばれています。

この性質を持つ中性子星は“パルサー”と呼ばれ、中性子星とほぼ同義語のように扱われます。

その中でも、パルスの周期が1秒未満のものは“ミリ秒パルサー”と呼ばれています。

|

| 図2.今回の研究で使用された観測データを取得した南アフリカ電波天文台の電波望遠鏡群“MeerKAT”は、全部で64基の電波望遠鏡で構成されている。(Credit: SARAO) |

“PSR J0514-4002E”は、はと座の方向約4万光年彼方に位置する天の川銀河内の球状星団“NGC 1851”に存在するミリ秒パルサーです。

“NGC 1851”に存在する13個のパルサーの1つとして、2022年に発見されたばかりで、“PSR J0514-4002E”の自転は1秒間に約170回と考えられています。

ミリ秒パルサーの電波放射の周期は、原子時計に匹敵するほど正確です。

なので、この周期に乱れがある場合、乱れを引き起こす重力源となる伴星の存在が考えられます。

そこに、伴星が存在する場合、電波の波長が変化する度合いから、伴星の質量を決定することもできます。

研究チームでは“PSR J0514-4002E”の観測データを分析し、未知の伴星が存在するかどうかを調査。

その結果、“PSR J0514-4002E”には未知の伴星が存在し、“PSR J0514-4002E”と伴星を足し合わせた合計の質量が、太陽の3.887±0.004倍と計算されました。

さらに、複数の波長を詳細に分析することで、より詳細な伴星の特性が明らかになっていきます。

それによれば、伴星は“PSR J0514-4002E”から約800万キロ離れた距離を7日かけて公転する、中性子星やブラックホールのようなコンパクトな天体のようです。

最も興味深いのは、質量が太陽の2.09~2.71倍という点でした。

伴星の正体がどのような天体であっても興味深い観測対象となる

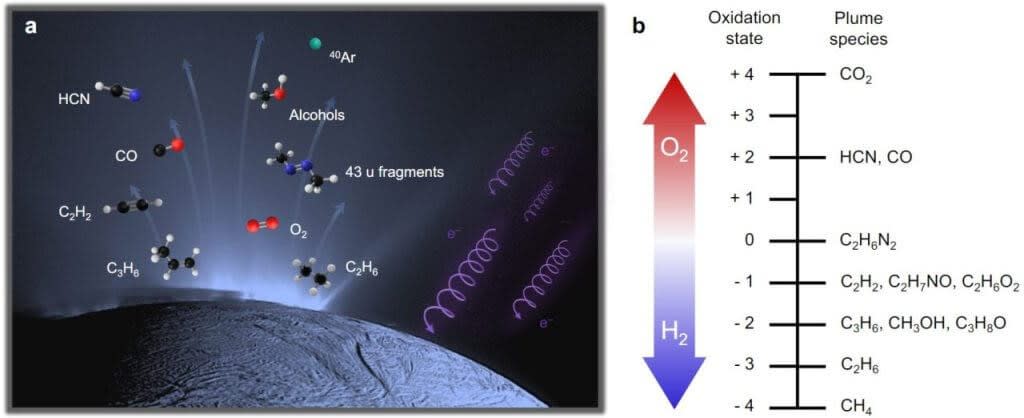

“FSR J0514-4002E”の伴星の重さは、まさに中性子星とブラックホールの質量ギャップに位置しています。

この質量の値は、中性子星としては天文学史上最も重いもので、ブラックホールとしては天文学史上最も軽いものになります。

発見者が“天の川の謎の天体”と表現するのは無理もないことですね。

現段階では、伴星の正体が中性子星なのかブラックホールなのか、あるいはその間に存在すると予測されている未知の異種星(※3)なのかは分かっていません。

※3.エキゾチック星とも呼ばれている。例えば中性子星を構成する素粒子であるクォークが縮退して生成される“クォーク星”が提唱されているが、異種星が実在するかどうかは今のところ確定していない。理論的な背景もほとんど明らかにされていない。

もし、中性子星や未知の異種星の場合、天体物理学や核物理学に与える影響は大きなものと言えるでしょう。一方、ブラックホールの場合には、天文学史上初のミリ秒パルサーとブラックホールの連星の発見になります。

このため、重力理論をテストする場として、非常に重要な観測対象になります。

研究チームでは、“PSR J0514-4002E”の伴星は、より軽い中性子星同士の合体で生じたと推定しています。

正体を解明するのはこれからになります。

でも、それがどのような天体であっても、確定するために行われる研究は中性子星とブラックホールに関連する天文学や物理学の謎の解明を大きく前進させるのになるはずです。

こちらの記事もどうぞ