巨大楕円銀河M87の中心に存在する超大質量ブラックホール。

そこから噴出するジェットがX線で観測されたんですねー

なんと、ジェットから噴出する粒子の運動速度は光速の99%以上もあり、見掛け上の速度は最大で光速を約6倍も超えているようです。

ブラックホールから噴き出すジェット

おとめ座の方向約5500万光年の彼方には巨大楕円銀河M87があります。

昨年の4月のこと、M87の中心に存在する超大質量ブラックホールの影“ブラックホールシャドウ”が史上初めて撮像されたことが発表され、大きな話題になりました。

M87の中心ブラックホールの質量は太陽の65億倍もあり、その重力で集められたガスやチリが周りを回ることで円盤状の構造“降着円盤”を形成しています。

その物質の一部が“降着円盤”からブラックホールへと落ち込むと、磁力線に沿ってブラックホールから細長いジェットとなって噴出。この長く伸びたジェットは以前から様々な電磁波で観測されてきました。

今回の研究では、アメリカ・ハーバード・スミソニアン天体物理センターのチームが、NASAのX線天文衛星“チャンドラ”を用いてこのジェットを繰り返し観測。

すると、2012年と2017年の観測データから奇妙な現象が見つかるんですねー

それは、ジェットの中の一部分がブラックホールから遠ざかるように移動している様子でした。

ジェットの中の一部は光速に近い速度で移動している

詳しく調べてみて分かったのは、ブラックホールから900光年離れた塊は見かけ上の速度が光速の6.3倍、2500光年離れた塊は2.4倍で運動していること。

これは“超光速運動”と呼ばれる現象で、物質がこちら向きに、光速に近い速度で移動する際に見られるものでした。

また、900光年離れた塊からのX線が5年間で約70%も弱くなっていることも分かります。

“超光速運動”はこれまでにも電波や可視光線で観測されていました。

この運動がX線で観測されたことや、塊からのX線が弱くなっていることは、間違いなくジェットを構成する粒子そのものが光速の99%以上で移動していることを示す重要な成果になるようです。

X線が弱く暗くなった理由は、粒子が磁場の周りで回転運動することでエネルギーを失ったためだと考えられています。

今回の研究で得られたのは、M87から噴き出すジェットの粒子が光速に近い速度で移動していることを示す、これまでで最も強力な証拠になります。

“チャンドラ”が観測したジェットの全長は1万8000光年にも及び、“ブラックホールシャドウ”よりもはるかに大きい範囲のものです。

さらに、“チャンドラ”が見ているのは数百年から数千年前にブラックホールから噴き出したジェットの中の物質であり、これは“ブラックホールシャドウ”が見せた観測当時のブラックホールの姿の、はるか昔の様子を知る手掛かりを与えてくれるものでもあります。

大きな話題となった“ブラックホールシャドウ”の観測、これを補うという点でも“チャンドラ”の観測は重要な成果になるようです。

こちらの記事もどうぞ

星の材料は超大質量ブラックホールによって銀河内を循環している

そこから噴出するジェットがX線で観測されたんですねー

なんと、ジェットから噴出する粒子の運動速度は光速の99%以上もあり、見掛け上の速度は最大で光速を約6倍も超えているようです。

ブラックホールから噴き出すジェット

おとめ座の方向約5500万光年の彼方には巨大楕円銀河M87があります。

昨年の4月のこと、M87の中心に存在する超大質量ブラックホールの影“ブラックホールシャドウ”が史上初めて撮像されたことが発表され、大きな話題になりました。

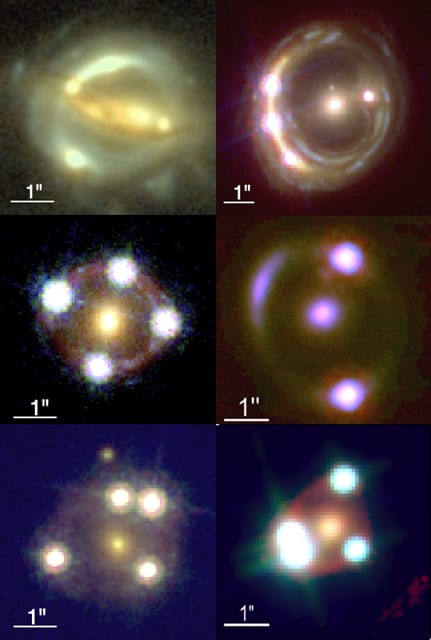

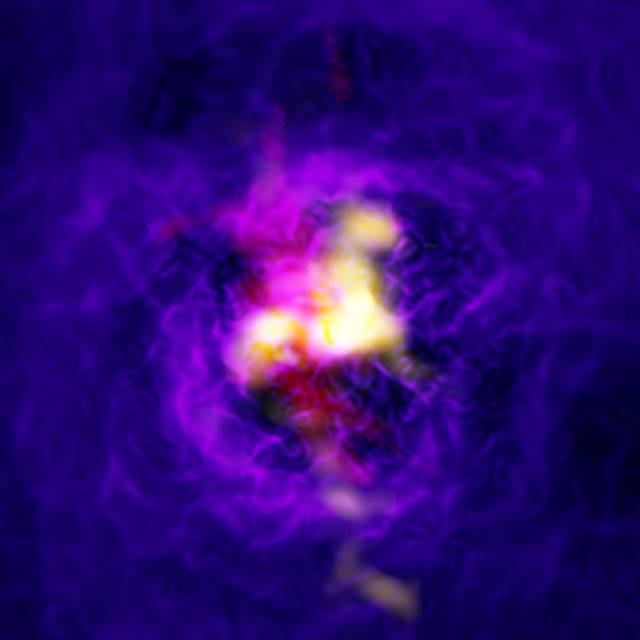

|

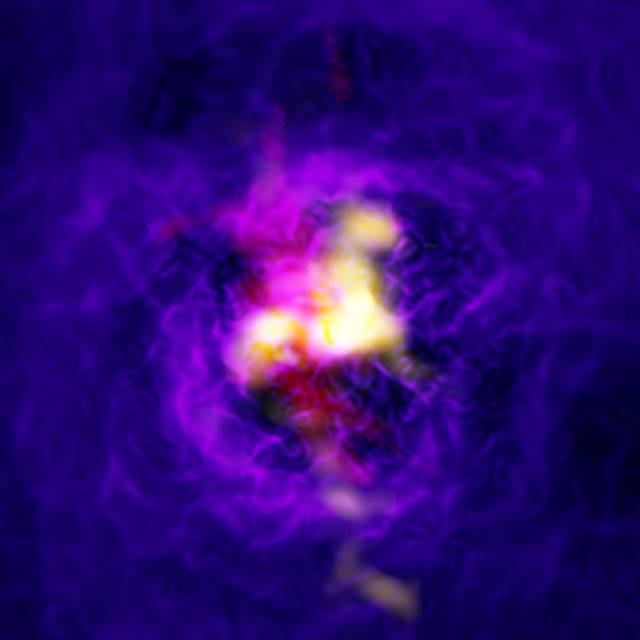

| ハワイや南米、南極などに設置された電波望遠鏡が協力する国際プロジェクト“イベント・ホライズン・テレスコープ”が撮影したM87の中心ブラックホールの影。 ハワイの創世神話“クムリポ”にちなんで“ポヴェヒ(装飾が施された深遠な暗い創造物の意味)”という名前が付けられた。 |

その物質の一部が“降着円盤”からブラックホールへと落ち込むと、磁力線に沿ってブラックホールから細長いジェットとなって噴出。この長く伸びたジェットは以前から様々な電磁波で観測されてきました。

今回の研究では、アメリカ・ハーバード・スミソニアン天体物理センターのチームが、NASAのX線天文衛星“チャンドラ”を用いてこのジェットを繰り返し観測。

すると、2012年と2017年の観測データから奇妙な現象が見つかるんですねー

それは、ジェットの中の一部分がブラックホールから遠ざかるように移動している様子でした。

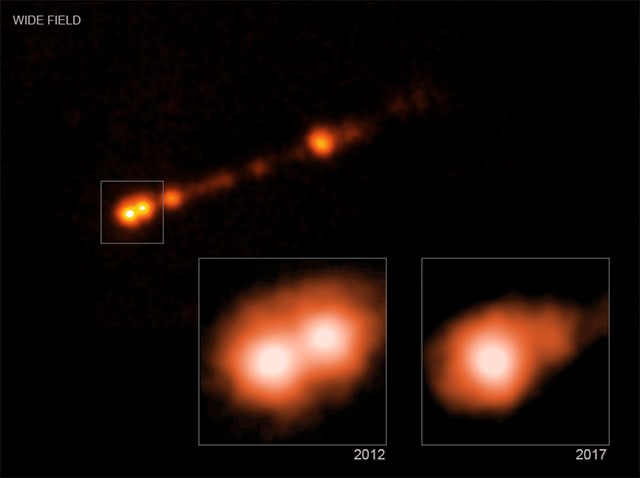

|

| M87のブラックホールから噴出するジェットのX線画像。 右下は2012年と2017年の5年間でジェットの一部が移動し暗くなっている様子を示したもの。 画像をクリックすると右下部分のみを補助線付きで拡大表示する。 |

ジェットの中の一部は光速に近い速度で移動している

詳しく調べてみて分かったのは、ブラックホールから900光年離れた塊は見かけ上の速度が光速の6.3倍、2500光年離れた塊は2.4倍で運動していること。

これは“超光速運動”と呼ばれる現象で、物質がこちら向きに、光速に近い速度で移動する際に見られるものでした。

また、900光年離れた塊からのX線が5年間で約70%も弱くなっていることも分かります。

“超光速運動”はこれまでにも電波や可視光線で観測されていました。

この運動がX線で観測されたことや、塊からのX線が弱くなっていることは、間違いなくジェットを構成する粒子そのものが光速の99%以上で移動していることを示す重要な成果になるようです。

X線が弱く暗くなった理由は、粒子が磁場の周りで回転運動することでエネルギーを失ったためだと考えられています。

今回の研究で得られたのは、M87から噴き出すジェットの粒子が光速に近い速度で移動していることを示す、これまでで最も強力な証拠になります。

“チャンドラ”が観測したジェットの全長は1万8000光年にも及び、“ブラックホールシャドウ”よりもはるかに大きい範囲のものです。

さらに、“チャンドラ”が見ているのは数百年から数千年前にブラックホールから噴き出したジェットの中の物質であり、これは“ブラックホールシャドウ”が見せた観測当時のブラックホールの姿の、はるか昔の様子を知る手掛かりを与えてくれるものでもあります。

大きな話題となった“ブラックホールシャドウ”の観測、これを補うという点でも“チャンドラ”の観測は重要な成果になるようです。

こちらの記事もどうぞ

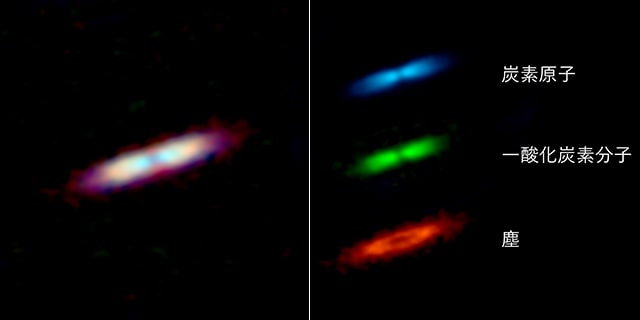

星の材料は超大質量ブラックホールによって銀河内を循環している