東京大学と愛媛大学は、約130億年前の初期宇宙におけるクエーサーの分布を調べ、ダークマターの塊である“ダークマターハロー”の質量を初めて測定することに成功したことを発表しました。

130億年前の時代から、ブラックホールが活動性を高めるために必要なダークマターハローの質量が、一定であることを発見。

そして、ブラックホールが活動的になる普遍的なメカニズムが存在する可能性が示唆されたことも、併せて発表しています。

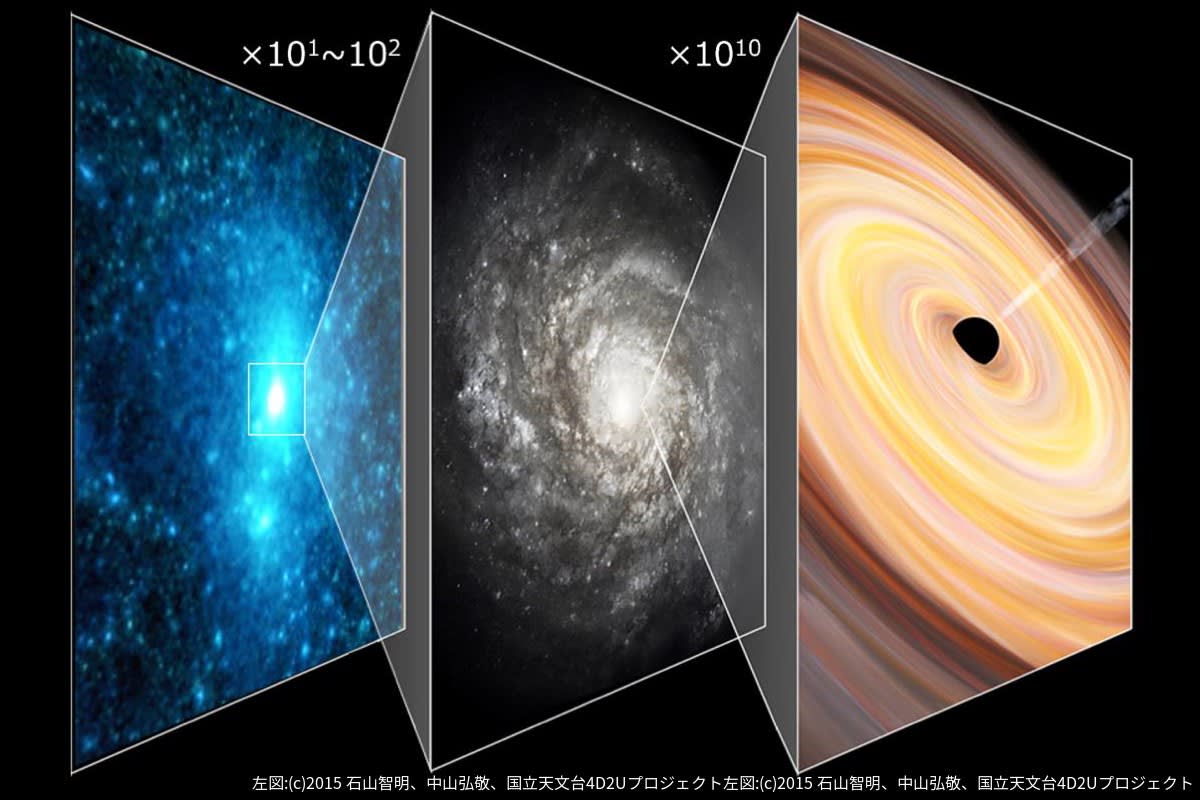

さらに、ダークマターハローがその重力によって物質を集めるきっかけとなり、通常物質が集められ星や銀河が誕生したと考えられています。

そうしてできた大半の銀河の中心には、大質量ブラックホールが存在するとされています。

活動的な銀河のうちでも激しく明るく輝いているものはクエーサー(※2)と呼ばれ、大量の物質を吸い込んで成長している超大質量ブラックホールが、そのエンジンと考えられています。

つまり、クエーサーとダークマターハローには関係があることになります。

でも、クエーサーが実際にどの程度の質量のダークマターハローを持っているかは、これまでのところ詳細は不明でした。

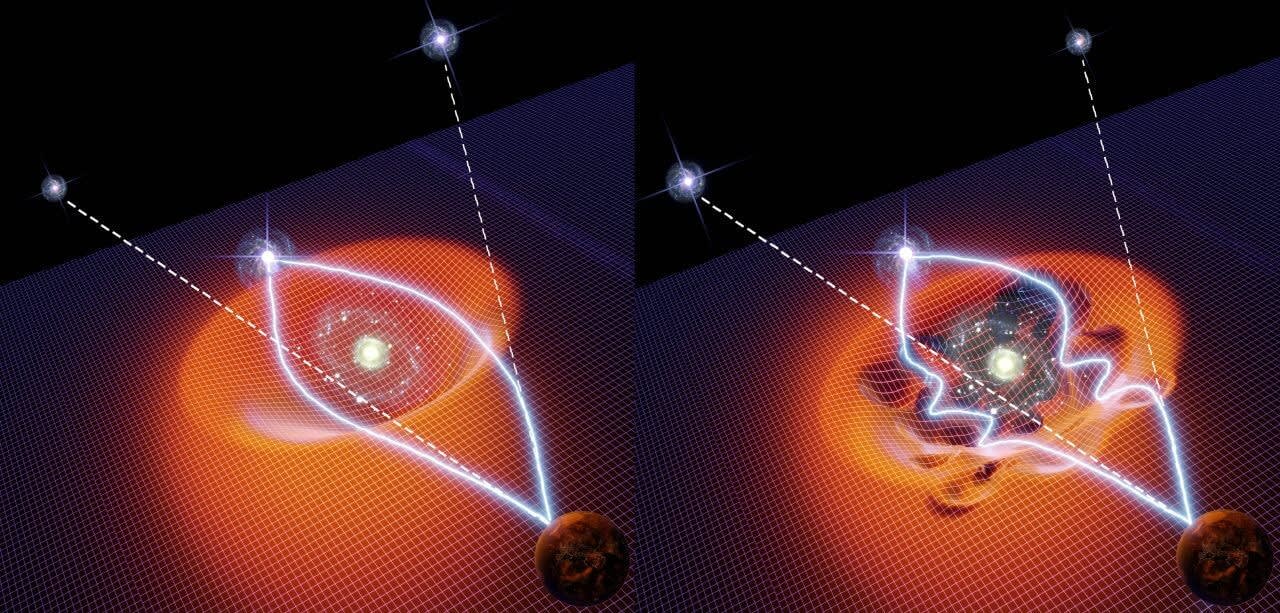

ただ、光などの電磁波では観測することができないダークマターでも、重力を介して間接的に存在を知ることができます。

例えば、銀河の“群れ具合”からそこに働く重力を測定することで、その質量を見積もることが可能になります。

ダークマターの質量が大きければ、他のダークマターに加えて通常の物質も引き寄せられるので、その結果生まれてくる銀河やクエーサーも強く群れるはずです。

これまで、クエーサーのダークマターハロー質量は上記の方法で測定されてきました。

でも、遠方になるほどクエーサーの個数密度が著しく減少するんですねー

なので、群れ具合の測定が困難になり、これまでの限界は120億年前でした。

そこで、今回の研究で用いているのは、すばる望遠鏡の“SHELLQs”プロジェクトで発見されたクエーサー。

SHELLQsは、すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ“HSC(Hyper Suprime-cam)”を用いて、300夜にわたる大規模撮像探査を行ったプロジェクト“すばるHSC戦略枠観測プログラム(HSC-SSP)”のデータの中から、遠方の暗いクエーサーを探査するプロジェクトです。

SHELLQsでは、とても暗いクエーサーを複数発見していて、これまで観測不能だった暗いクエーサーまで探査することで、サンプル数を大きく増やしていました。

これにより、これまでより約30倍の個数密度で約130億年前のクエーサーの検出に成功。

その時代のクエーサーの群れ具合を測定することが可能になりました。

その後の解析には107個のクエーサーを使用し、その空間分布からダークマターハローの質量が評価されています。

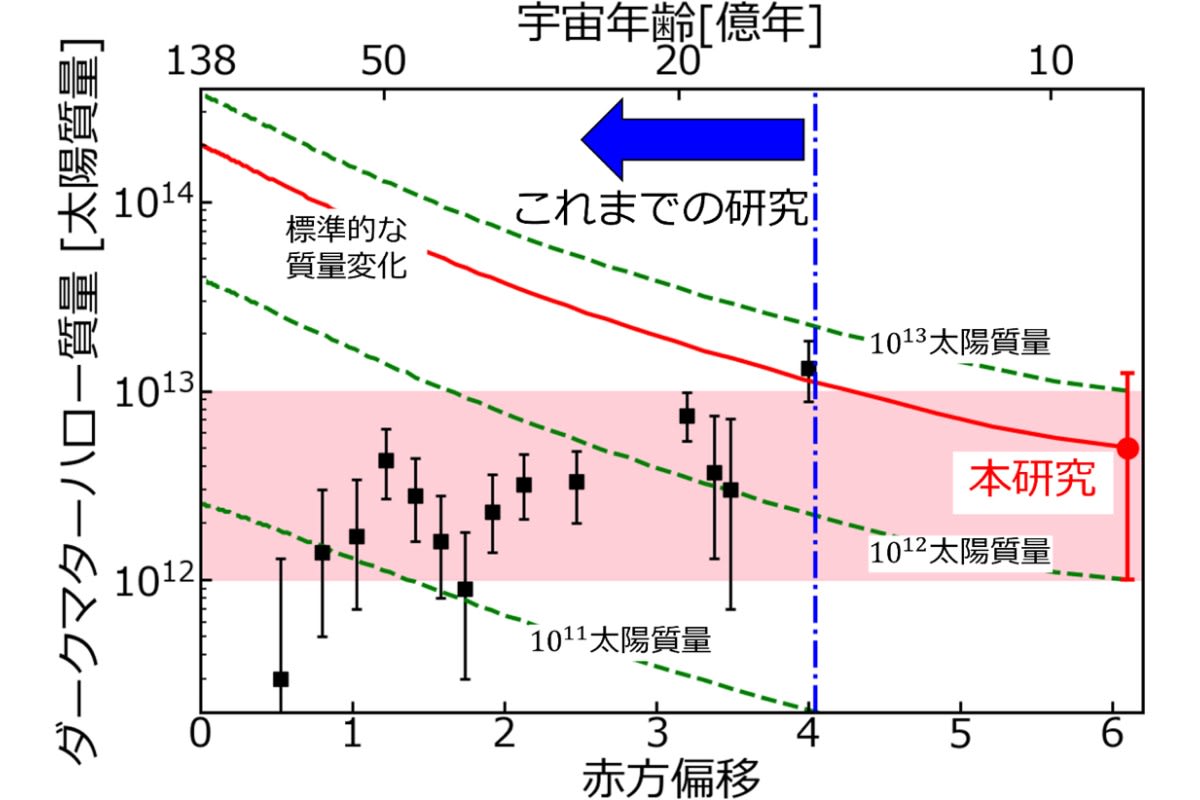

その結果得られたのは、5×1012太陽質量(太陽の5兆倍)という結果…

研究チームによると、130億年前の初期宇宙でのこの結果は、かなり重たいということです。

これを他の時代の測定結果と比較すると、クエーサーの存在するダークマターハローの質量は、時代に依らずほとんど一定だということが判明。

このことは、クエーサーのように大質量ブラックホールが活動的になっている銀河のダークマターハロー質量は、ほとんど変化しないことを示していました。

今回の結果から、ダークマターハローの質量がある範囲内にあると、その内部のブラックホールの活動性が高まる、つまり時代に依らないクエーサーの出現に関わる普遍的なメカニズムが働いているとも考えることができます。

今後、遠方クエーサーの探査は、2023年7月に打ち上げが成功したヨーロッパ宇宙機関(ESA)主導の近赤外線宇宙望遠鏡“ユークリッド”や、アメリカが中心となってチリに建設中のヴェラ・C・ルービン天文台の“大型シノプティック・サーベイ望遠鏡(LSST)”により、大きく進展することが期待されています。

それらと今回の研究成果の活用により、今後のプロジェクトでの探査領域拡大や、より暗いクエーサーの探査が可能になると、初期宇宙のクエーサー、ひいては大質量ブラックホールの誕生と成長、さらに銀河と大質量ブラックホールの共進化についての理解がより深まるはずです。

こちらの記事もどうぞ

130億年前の時代から、ブラックホールが活動性を高めるために必要なダークマターハローの質量が、一定であることを発見。

そして、ブラックホールが活動的になる普遍的なメカニズムが存在する可能性が示唆されたことも、併せて発表しています。

この成果は、東京大学大学院 理学系研究科 天文学専攻の有田淳也大学院生、同・柏川伸成教授、愛媛大学の松岡良樹淳教授たちの共同研究チームによるものです。

詳細は、米天体物理学専門誌“The Astrophysical Journal”に掲載されています。

詳細は、米天体物理学専門誌“The Astrophysical Journal”に掲載されています。

ダークマターハローの質量

ビッグバンから間もない頃、ダークマター(※1)はほぼ一様に宇宙に広がっていたとされています。※1.ダークマターは暗黒物質とも呼ばれ、光などの電磁波では観測することができず、重力を介してのみ間接的に存在を知ることができる物質。

その後、宇宙初期の急加速膨張であるインフレーションの際に生じた密度ゆらぎがもとになり、わずかな密度差から濃い部分に次々と集積してダークマターハローを形成。さらに、ダークマターハローがその重力によって物質を集めるきっかけとなり、通常物質が集められ星や銀河が誕生したと考えられています。

そうしてできた大半の銀河の中心には、大質量ブラックホールが存在するとされています。

活動的な銀河のうちでも激しく明るく輝いているものはクエーサー(※2)と呼ばれ、大量の物質を吸い込んで成長している超大質量ブラックホールが、そのエンジンと考えられています。

※2.クエーサーは、銀河中心にある超大質量ブラックホールに物質が落ち込む過程で生み出される莫大なエネルギーによって輝く天体。遠方にあるにもかかわらず明るく見えている。

つまり、クエーサーとダークマターハローには関係があることになります。

でも、クエーサーが実際にどの程度の質量のダークマターハローを持っているかは、これまでのところ詳細は不明でした。

ただ、光などの電磁波では観測することができないダークマターでも、重力を介して間接的に存在を知ることができます。

例えば、銀河の“群れ具合”からそこに働く重力を測定することで、その質量を見積もることが可能になります。

ダークマターの質量が大きければ、他のダークマターに加えて通常の物質も引き寄せられるので、その結果生まれてくる銀河やクエーサーも強く群れるはずです。

これまで、クエーサーのダークマターハロー質量は上記の方法で測定されてきました。

でも、遠方になるほどクエーサーの個数密度が著しく減少するんですねー

なので、群れ具合の測定が困難になり、これまでの限界は120億年前でした。

観測不能だった遠方の暗いクエーサーの探査

この問題を解決するには、より暗いクエーサーをとらえるような長時間の観測が必要でした。そこで、今回の研究で用いているのは、すばる望遠鏡の“SHELLQs”プロジェクトで発見されたクエーサー。

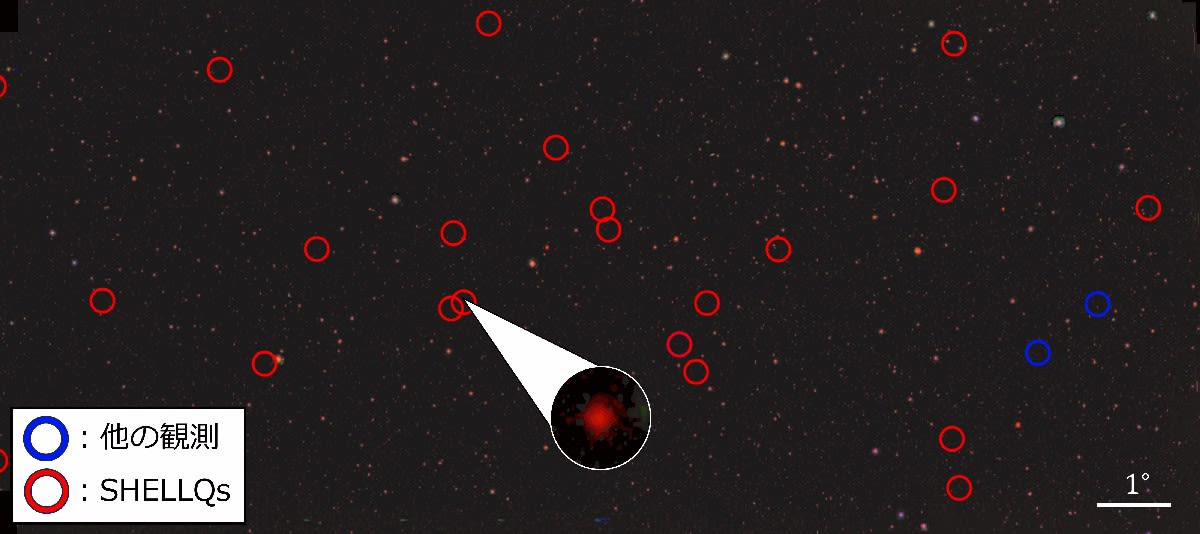

SHELLQsは、すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ“HSC(Hyper Suprime-cam)”を用いて、300夜にわたる大規模撮像探査を行ったプロジェクト“すばるHSC戦略枠観測プログラム(HSC-SSP)”のデータの中から、遠方の暗いクエーサーを探査するプロジェクトです。

SHELLQsでは、とても暗いクエーサーを複数発見していて、これまで観測不能だった暗いクエーサーまで探査することで、サンプル数を大きく増やしていました。

これにより、これまでより約30倍の個数密度で約130億年前のクエーサーの検出に成功。

その時代のクエーサーの群れ具合を測定することが可能になりました。

|

| SHELLQs(赤)と他の観測(青)から発見されたクエーサーの一例。SHELLQsでは暗いクエーサーまでとらえられるので、他の観測と比較しても同じ領域からより多くのクエーサーを検出することが可能。((c) HSC-SSP/M. Koike/国立天文台(出所:愛媛大プレスリリースPDF)) |

その結果得られたのは、5×1012太陽質量(太陽の5兆倍)という結果…

研究チームによると、130億年前の初期宇宙でのこの結果は、かなり重たいということです。

これを他の時代の測定結果と比較すると、クエーサーの存在するダークマターハローの質量は、時代に依らずほとんど一定だということが判明。

このことは、クエーサーのように大質量ブラックホールが活動的になっている銀河のダークマターハロー質量は、ほとんど変化しないことを示していました。

今回の結果から、ダークマターハローの質量がある範囲内にあると、その内部のブラックホールの活動性が高まる、つまり時代に依らないクエーサーの出現に関わる普遍的なメカニズムが働いているとも考えることができます。

今後、遠方クエーサーの探査は、2023年7月に打ち上げが成功したヨーロッパ宇宙機関(ESA)主導の近赤外線宇宙望遠鏡“ユークリッド”や、アメリカが中心となってチリに建設中のヴェラ・C・ルービン天文台の“大型シノプティック・サーベイ望遠鏡(LSST)”により、大きく進展することが期待されています。

それらと今回の研究成果の活用により、今後のプロジェクトでの探査領域拡大や、より暗いクエーサーの探査が可能になると、初期宇宙のクエーサー、ひいては大質量ブラックホールの誕生と成長、さらに銀河と大質量ブラックホールの共進化についての理解がより深まるはずです。

こちらの記事もどうぞ