渦巻銀河では星の材料になる分子ガスの大半が銀河中心を周回しています。

でも、棒渦巻銀河の中心部にある棒状構造の部分では、円運動の割合が下がることが分かってきたんですねー

この棒構造が時間と共に成長すると、それに伴って銀河の回転にブレーキがかかるようです。

中心部に棒状の構造を持つ渦巻銀河

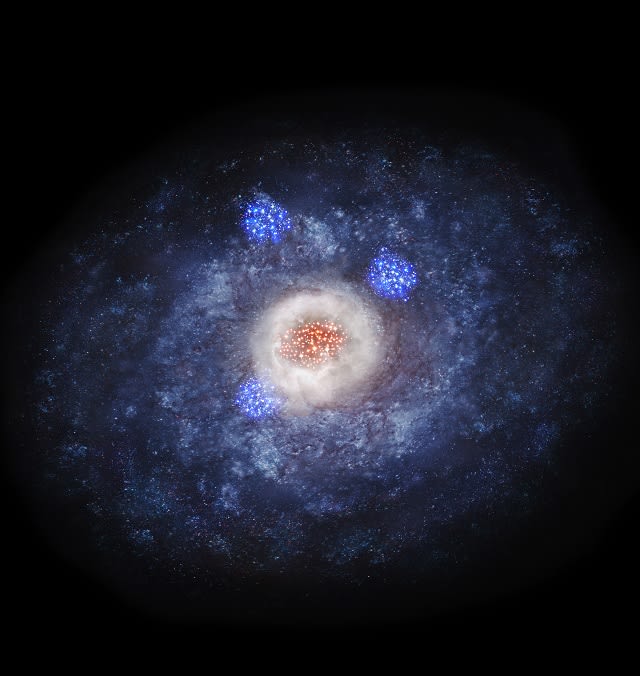

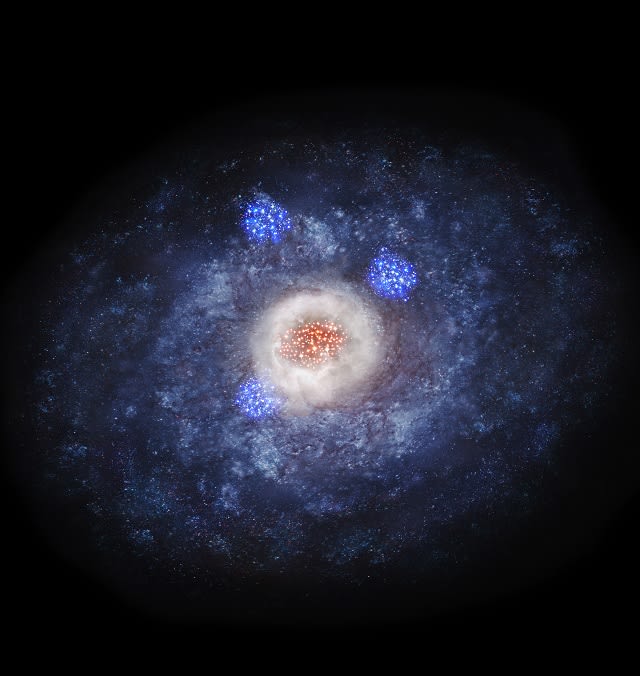

渦巻銀河の中には、中心部に棒状の構造を持つ“棒渦巻銀河”と呼ばれるタイプの天体があります。

全天で観測される渦巻銀河のうち約半数が棒渦巻銀河だと考えられていて、私たちの天の川銀河も棒渦巻銀河に分類されています。

棒渦巻銀河の棒の部分は物質が移動する道のような役割を果たすなど、銀河そのものの進化に影響すると考えられています。

銀河の中で分子ガスはどのように移動しているのか

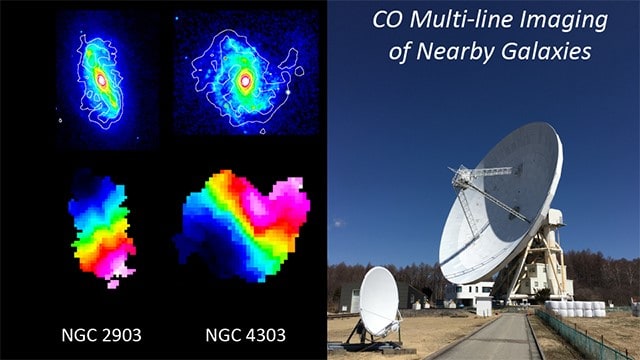

国立天文台野辺山宇宙電波観測所では2014年から2017年にかけて、45メートル電波望遠鏡による観測データを次世代の研究の土台として残す“レガシープロジェクト”を実施していました。

この“レガシープロジェクト”の一つ“近傍銀河の複数輝線による分子ガス撮像観測プロジェクト”が今回の研究になります。

研究では、天の川銀河の近傍にある20個の渦巻き銀河(うち7個が棒渦巻銀河)を45メートル電波望遠鏡で観測。

一酸化炭素分子のガスが発する電波を調べています。

私たちに近づく方向へ動くガスが発する電波の波長は短くなり、遠ざかるガスからの波長は長くなります。

なので、波長の変化を調べれば、銀河の中で分子ガスがどのように移動しているのかが分かるんですねー

そこで、研究チームでは、銀河中心の周りを回る円運動をしているガスと、内向き・外向きに流れているガスの割合を調査。

すると、棒渦巻銀河の中心寄り、すなわち棒の部分では円運動の割合が下がることが判明します。

この調査結果は、棒状構造の中でガスが内向きに流れているという、これまでの予測と一致するものでした。

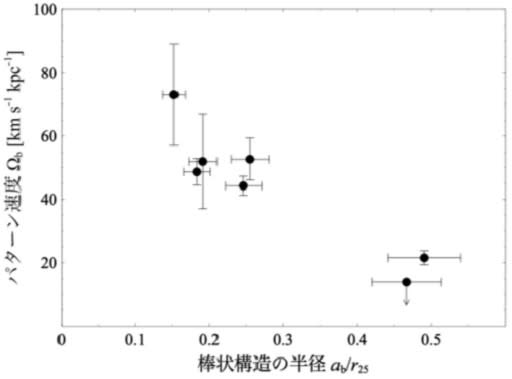

そこから棒が発達した棒渦巻銀河ほどゆっくり回転していることが判明します。

このことから分かったのが、時間とともに棒状構造が成長し、それに伴って銀河の回転にブレーキがかかるということ。

これも棒渦巻銀河の進化に関する理論と一致する結果でした。

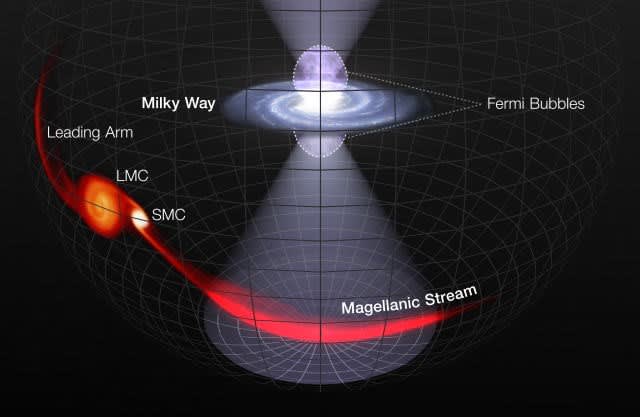

天の川銀河が普通の渦巻銀河でなく棒渦巻銀河だと考えられるようになったのは1980年代のこと。

2005年に赤外線天文衛星“スピッツァー”で行われた観測でも棒渦巻銀河であることが裏付けられ、この棒構造がこれまで考えられていたよりも大きいことが明らかになっています。

私たちの天の川銀河も棒状構造が時間とともに成長すると、今後さらにゆっくりとした回転になるのでしょうね。

こちらの記事もどうぞ

自分で形を変えている?! 銀河の進化は衝突合体だけじゃなかった。

でも、棒渦巻銀河の中心部にある棒状構造の部分では、円運動の割合が下がることが分かってきたんですねー

この棒構造が時間と共に成長すると、それに伴って銀河の回転にブレーキがかかるようです。

中心部に棒状の構造を持つ渦巻銀河

渦巻銀河の中には、中心部に棒状の構造を持つ“棒渦巻銀河”と呼ばれるタイプの天体があります。

棒渦巻銀河は渦巻銀河と全く同じ特徴を持つが、銀河中心のバルジを貫くような配置の棒状構造をディスク(中心核と腕を含む銀河円盤)内に持ち、渦巻腕がこの棒構造の両端から伸びている点が通常の渦巻き銀河と異なる。

全天で観測される渦巻銀河のうち約半数が棒渦巻銀河だと考えられていて、私たちの天の川銀河も棒渦巻銀河に分類されています。

棒渦巻銀河の棒の部分は物質が移動する道のような役割を果たすなど、銀河そのものの進化に影響すると考えられています。

|

| 棒渦巻銀河の例、エリダヌス座の“NGC 1300”(Credit: Kamui γ) |

銀河の中で分子ガスはどのように移動しているのか

国立天文台野辺山宇宙電波観測所では2014年から2017年にかけて、45メートル電波望遠鏡による観測データを次世代の研究の土台として残す“レガシープロジェクト”を実施していました。

この“レガシープロジェクト”の一つ“近傍銀河の複数輝線による分子ガス撮像観測プロジェクト”が今回の研究になります。

研究では、天の川銀河の近傍にある20個の渦巻き銀河(うち7個が棒渦巻銀河)を45メートル電波望遠鏡で観測。

一酸化炭素分子のガスが発する電波を調べています。

私たちに近づく方向へ動くガスが発する電波の波長は短くなり、遠ざかるガスからの波長は長くなります。

なので、波長の変化を調べれば、銀河の中で分子ガスがどのように移動しているのかが分かるんですねー

そこで、研究チームでは、銀河中心の周りを回る円運動をしているガスと、内向き・外向きに流れているガスの割合を調査。

すると、棒渦巻銀河の中心寄り、すなわち棒の部分では円運動の割合が下がることが判明します。

この調査結果は、棒状構造の中でガスが内向きに流れているという、これまでの予測と一致するものでした。

そこから棒が発達した棒渦巻銀河ほどゆっくり回転していることが判明します。

このことから分かったのが、時間とともに棒状構造が成長し、それに伴って銀河の回転にブレーキがかかるということ。

これも棒渦巻銀河の進化に関する理論と一致する結果でした。

天の川銀河が普通の渦巻銀河でなく棒渦巻銀河だと考えられるようになったのは1980年代のこと。

2005年に赤外線天文衛星“スピッツァー”で行われた観測でも棒渦巻銀河であることが裏付けられ、この棒構造がこれまで考えられていたよりも大きいことが明らかになっています。

私たちの天の川銀河も棒状構造が時間とともに成長すると、今後さらにゆっくりとした回転になるのでしょうね。

|

| 渦巻銀河の棒状構造のパターン速度と半径の関係を表すグラフ。棒状構造が大きいほど回転が遅くなることが分かる。 |

こちらの記事もどうぞ

自分で形を変えている?! 銀河の進化は衝突合体だけじゃなかった。