※2015年7月4日の記事です

お世話になります

現代の日本人は道徳心が低く、親殺しや子殺しといった事件も珍しくない

一方戦前の日本では道徳教育がしっかりなされていたので、こうしたことは無かった?

戦後の日本は道徳が崩壊した、「昔はよかったのに」という様な話はよく聞きます

ここでの昔は、明治から終戦(1945年)までを指すようですが、はたしてそうでしょうか?

今回のお題は「昔はよかった?」であります

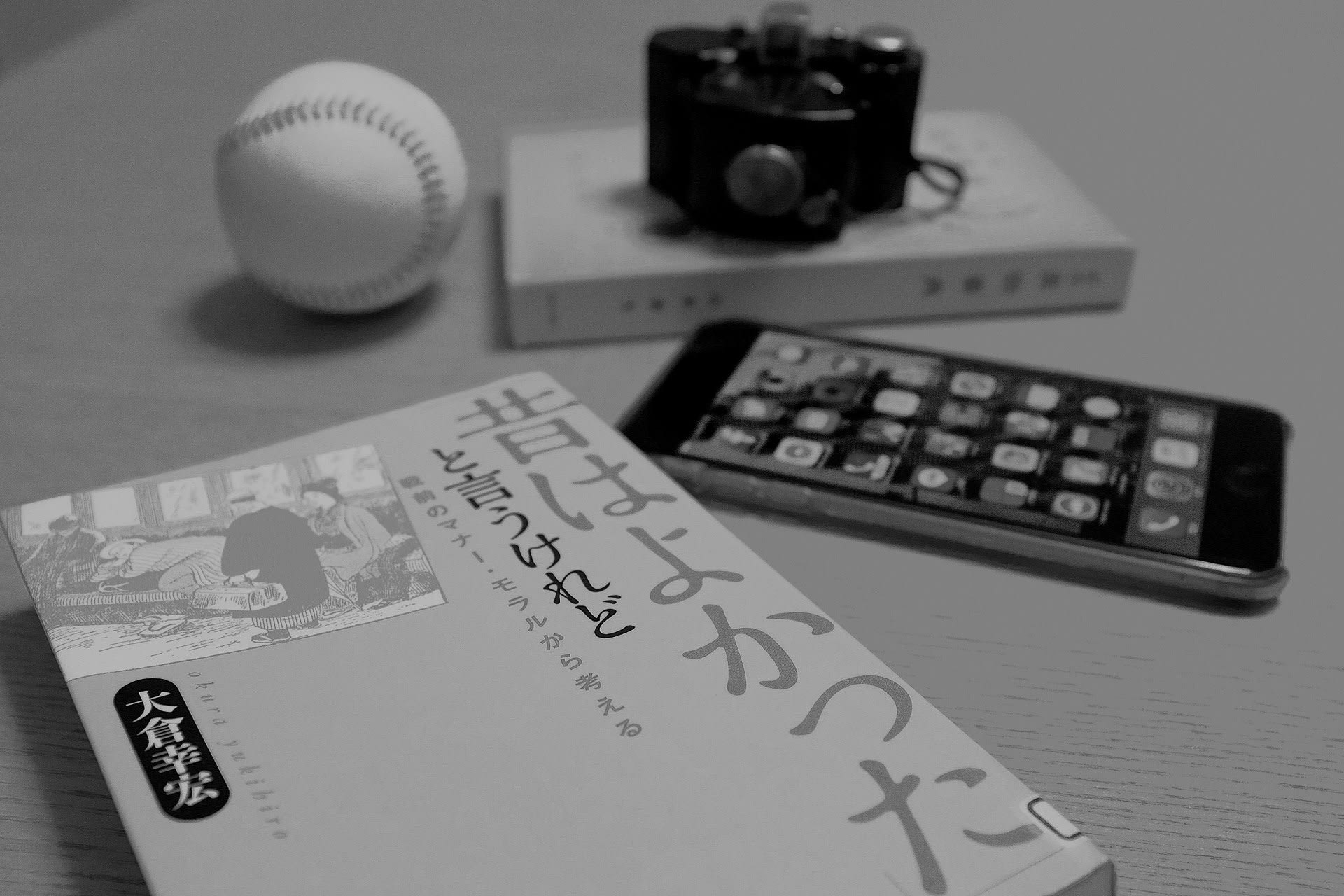

参考図書

|

「昔はよかった」と言うけれど: 戦前のマナー・モラルから考える |

| 大倉 幸宏 | |

| 新評論 |

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

いきなり結論を

日本人の道徳心は終戦(1945年)を境に低下しはじめたのではなく「もともと低かった」

それどころか、今の日本人の方が、昔の日本人に比べて道徳的に優れているとさえ言える

そもそも明治以前は、一言で言えば「大らか」だったようです

幕末から明治期に日本を訪れた外国人の多くが驚きをもって記録に留めています

たとえば幕末に日英修好通商条約締結のために来日したジェラード・オズボーンは

「日本への航海」の中で江戸郊外で見た様子を以下のように書いています

■ ■

郊外で午後五時だったので、誰もが沐浴をしていて「清潔第一、慎みは二の次」がモットーのようだった。

ある場合にはタライが戸口の外に置かれて、

家族が屋外で楽しく、湯気を上げている湯につかって、布で体を擦っていた。

また他のものは、タライを屋内の土間に置いていたが、

家の正面は完全に開け放してあるので、女性がイブそのままの姿で、

風呂から出て我々を見ようとして走り出てくる様子は、少々ぎょっとさせるものだった。

■ ■

そういえば、昭和30年代後半から40年代にかけて大阪の郊外、

まだまだ田園風景の残る高槻市で、お婆さんが田んぼで

立ったまま用を足しているのを目撃したことがありました

鍵をかけない日本の風土というのが、日本の庶民、農民の土台だったんでしょうか

■ ■

日本では徳川時代にもその前の時代にも、特有の礼法が武士の社会にも町人の社会にも規定されていて、それを破るものはしりぞけられていたが、維新後には次第に古い風習が廃れて、新しい行儀作法は整わず、私などは不行儀無作法御免の時代に成長したような有様であった。

自由気ままでよかったようなものの、皆がそういう風では、世の中が乱雑で殺風景で、社会生活が快くないのであろう。虚儀虚礼も社会を和やかにするに必要なのであろうか。

讀賣新聞・1938年6月11日(正宗白鳥)

■

維新前までの日本の教育で大いに重視されたもので、明治後全く無視されないまでも、極めて軽視されたのは「躾」である。

徳川時代の藩学、すなわち各藩の武士の学校には、必ずそれが一科をなしていたが、明治後は僅かに女子教育の片隅に残され、その語も「作法」と改められた。

(中略)

今の教育では、個人としての、国民としての目的意識は与えられ何を企図し、何をなすべきかは教えられているが「いかなる“躾”によってなすべきか」が教えられていない。

讀賣新聞・1940年4月5日(長谷川如是閑)

■ ■

という嘆きがあったようです

では 事例を

■ ■

電車の中や汽車その他人混みの場所で、ところかまわずコンパクトを出してパタパタ顔をはたき、果ては衆目を浴びつつ口紅までも念入りに塗っている人達をよく見受けます。

お化粧は婦人の身だしなみだから、決して怠ってはなりません。がしかし、人前も憚らずあのようにお化粧をしているのはあまり感心致しませんし、第一私の地肌ではこれをやらねば駄目なのです、、、と自分の弱点を告白しているようなものでしょう。

お化粧はそれぞれの持って生まれた個々の美しさを生かす事ですから、人の見ない場所でお化粧をして、そしてコテコテやっていないように見せてこそ、はじめて婦人の身だしなみとなるのではないかと思います。

東京朝日新聞・1935年6月18日

■ ■

電車内で着替えをする人もいたようです

■■

日本人は必要があろうがなかろうが、他人を押しのけて我先に電車に乗り込もうとします。駅にいると、集団の中の日本人がいかに単純で野蛮であるかがよくわかります。

電車やサービスは概して良いし駅も立派なのに、乗客には感心できません。彼らは列に並んで自分の番を待つということをしないので、切符売り場や改札口では勝手に割り込んできます。

彼らの頭には、目的地に早く着くことしかないのです。この目的が達成されれば、彼らはもとの善良でのんきな日本人に戻ります。

キャサリン・サンソム「東京に暮らす 1928~1936」

■

以前は中学生は精力強健を誇りとし、空席があっても腰掛けるものは殆どないといってもよいくらいであった。

ところが近年は座席を望むものが多い。中には眼前に老幼者のよろめく姿を見ながらも平気でいるものさえある。

女学生はさすがに男生のようなムチャはしないが、男女ともこの傾向が増してゆくように思われる。

東京朝日新聞・1940年10月11日

この頃市中の電車に乗っていて著しく眼につくことは、婦人や老人に席を譲る風が衰えたということであります。

これは譲らねばならぬ側の人もわるいでしょうが、譲らるる側に人にも咎がありはしないかと思われます。

讀賣新聞・1918年4月26日

■ ■

上はそれぞれ20年ほどの時差がある訳ですが、昔の方がよかった的な論調ですが、実際にはどの時代にも席を譲らない人が居たことがわかります。

また、譲られる側の問題も記事になっていたようです

■ ■

男湯では十人中三人まではお尻を洗わないで湯ぶねにドンブリ入り、前をゴシゴシこすり、背中を縦横にに流す。これが田舎者ならいざ知らず、ひげを蓄え洋服を着る先生方にも少なくない。

東京朝日新聞・1926年4月29日

■

天長節の夜会に食器の紛失する事度々にて、毎年帝国ホテルに開く同会にフォーク、匙は勿論、煙草などは箱ぐるみ持去る者ありとは誠に恥かしき次第なり。

讀賣新聞編「公徳養成之実例」

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ということでした

これを読んで感じたことは、いつの時代も“平均”してまとめてしまうのは危険!だということです

それぞれの時代にいろんな人がいたでしょうからね

ただ

・映画で煙草を捨てる場面がカッコイイ場面として表現されていた

・何でも庭で燃やしていた

・川にゴミをすてる

・政治家のさまざまな斡旋

など 徐々に良くなっていることは事実ではないかと愚考する次第です

ではまた