コラム(75):南シナ海 米中対決の現実味

(「習近平国家主席の苦悩」のつづき)

習近平氏は自己保身のために、アメリカとの軍事的対決をも辞さない危険な精神状況にあります。

日米開戦前夜に酷似

中国の立場は、国際的に孤立している点で大東亜戦争直前の日本の立場【※1】に良く似ています。

【※1】1930年代後半以降、アメリカ(A)、イギリス(B)、中華民国(C)、オランダ(D)による包囲網が築かれ国際的に孤立化の道を歩み、戦争の道を歩まざるを得なかった。

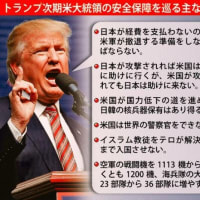

とくに、南シナ海問題ではベトナム、フィリピン、インドネシアなどの国に対してアメリカが支援し、それを日本やオーストラリアが支持する構造で、大きな包囲網が形成されています。

国内的にも追い詰められている習氏にとっては、米軍との対決を選択せざるをえない状況と言えます。

一世紀遅れて誕生した帝国主義

中国が展開している覇権戦略は帝国主義そのものです。しかし、中国の指導部はそれが間違いとは思っていません。むしろ13億の民を食わせるためには当然のことだと思っています。

また、中国共産党は「中国人の行う戦争は正義の戦争だ」と位置づけ、これをプロパガンダとして使い、正当化しています。

さらに習氏は、アメリカの警告を受け入れた場合、キューバ危機のフルシチョフのように失脚に繋がることを怖れています。

従って、習氏はすでに軍部に米軍への攻撃を許可している可能性があります。

習氏はゴルバチョフに学べ

仮に衝突が起きた場合、中国のダメージは計り知れません。戦闘そのものの被害だけでなく、1兆2237億ドル(約145兆円)にのぼるアメリカ国債は緊急経済権限法により没収されてしまいます。また、戦争をきっかけに、国内の人権問題や、民族独立問題などが一斉に活発化することも予想されます。

それでも、習氏は戦争の道を選択するのでしょうか。

最後に当ブログに寄せられた識者の言葉をご紹介いたします。

中国は、南シナ海の人工島を放棄し、撤退する勇気ある決断があれば、習氏の立場と中国自体の未来が変わります。

アメリカも日本も中国を尊重した外交を進めるはずです。

近代世界史で言えば、ソビエト連邦のゴルバチョフが民主化を受け入れ、核の廃棄を決断したことで、

冷戦が終結し、世界の緊張が解けました。

政治家の決断が歴史を変えたわけです。

習氏にもその要素が無いわけではありません。

また、オバマ大統領もケネディに習い、習氏と粘り強い対話を繰り返し、習氏の心を動かすくらいの度量が求められています。

一方、日本の安倍総理は「安保法制成立」の確固たる背景と、中国に向けての経済的交流の準備のもと、習氏に対し撤退を促すことを視野に入れるべきです。

(了)

お問い合わせ先 akaminekaz@gmail.com

FBは https://www.facebook.com/akaminekaz です