3月28日、午前中雨、午後晴れ間もあり

という天候で菜の花鑑賞に出かけました。

マザー牧場の菜の花畑です。

小湊鉄道は千葉県市原市の五井駅から、夷隅郡大多喜町の上総中野駅までを結ぶ千葉県のローカル路線です。

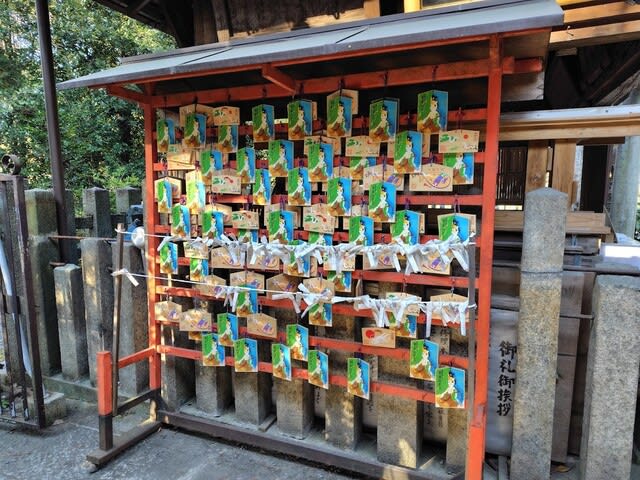

上総鶴舞駅は、大正14年に鶴舞町駅として開業した歴史ある駅です。

昭和33年に現在の上総鶴舞駅に改称しましたが、今でも創建当時の駅舎が残り、そのレトロな駅舎は国の登録有形文化財に登録されています。

アルミサッシではなく木製の枠にはめられた窓ガラスや、瓦葺の屋根、田舎の風景に溶け込んだノスタルジックな雰囲気が評価され、2000年には「関東の駅百選」にも認定されました。

上総鶴舞駅は、大正14年に鶴舞町駅として開業した歴史ある駅です。

昭和33年に現在の上総鶴舞駅に改称しましたが、今でも創建当時の駅舎が残り、そのレトロな駅舎は国の登録有形文化財に登録されています。

アルミサッシではなく木製の枠にはめられた窓ガラスや、瓦葺の屋根、田舎の風景に溶け込んだノスタルジックな雰囲気が評価され、2000年には「関東の駅百選」にも認定されました。

上総鶴舞駅より養老渓谷駅まで乗車。

沿線は菜の花や桜、雪柳等がきれいでした。

開業100周年ということで。

車内もローカル線らしく手作りの飾り付けです。