「三段目「熊谷陣屋」は =こちら=

「一谷嫩軍記」 いちのたに ふたばぐんき という長いお芝居の二段目にあたります。

「壇特山(だんとくせん)の場」とも呼ばれます。

もとは文楽(お人形でやるあれ)の作品です。

ここだけ出すことも多いです。

たまには三段目「熊谷陣屋」までまとめて出してほしいものです。

平家物語の世界です。

毎度、平家が源氏にやっつけられる戦が舞台ですが、

細かく言うと今回の設定は、

木曽義仲に攻められて都落ちした平家、

木曽と義経が内輪もめしてる間に九州→四国とさすらいながら四国の豪族、安房の民部(あわのみんぶ)の支援を得て最強化。

勇将「平教経(たいらの のりつね)」の指揮下、とうとう瀬戸内海一帯を制圧します。

ついに、再び大阪は難波に上陸した平家(ゴジラですか)。福原に陣を構えて都をうかがいます。

迎撃する義経軍。

て状態での戦です。

源氏が負けたら平家は都になだれ込んで形勢大逆転だったのです。

源氏+法皇はじっさいけっこうヤバかったのですが、

総大将の「源義経」が、誰も予想しなかった奇襲をやります。

周辺民家にたいまつ替わりに火を付けて、深夜に山越えしての夜討ちと、そして、

有名な「ひよどり越え」です。

絶対に後ろからは攻めて来られないという理由で崖を背に陣をしいた、その崖を乗り越えて攻めたのです。

この2重の奇襲にあって平家は壊滅的な敗北を喫します。

ていうか義経は「大たいまつ」とか言って民家燃やすなとは思います。

という設定でのお芝居です。

「陣門」

その日の戦闘が始まる直前の場面です。

当時の戦は「敵陣一番乗り」が大変名誉だったので、

しばしば作戦を無視しての「抜け駆け」が行われました。

作戦を無視して負けたらどうするんだと思ってしまいますが

まあ、当時の戦は荒々しくもおおざっぱなもんだったのでしょう。

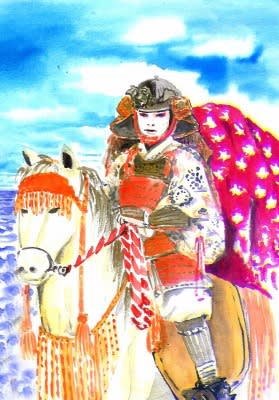

平家の一ノ谷の陣門の前で、抜け駆けしようとしているのは、「熊谷小次郎(くまがい こじろう)」です。

りりしい若武者です。17歳です。

主人公の「熊谷次郎直実(くまがい じろう なおざね)」の息子です。

門内の様子をうかがっていると、中から笛の音が聞こえてきます。

ああ、都の武者は優美なものよ、と感動し、東育ちで垢抜けないな自分がちょっとはずかしかったりする小次郎くんです。

そこでちょっと恥ずかしく思う小次郎くんも、充分優美だと思います。

そこに味方の「平山武者所(ひらやまの むしゃどころ)」という人が来ます。仲間の武者です。

小次郎の様子を見て、笛吹いて油断させるワナかもしれないじゃんと一蹴します。

風情もへったくれもありません。

平山は、自分は危ない目に会いたくないので小次郎くんをけしかけて切り込ませます。

この「平山武者所」というひとはこのお芝居では悪役ですが、

「平家物語」によると熊谷次郎と一緒に戦ったたいへんりっぱな勇士なのです。

歌舞伎はそんな史実は無視です。ここではむちゃくちゃイヤなやつです。

しかし実際は、こういう役は難しいとおもいます。

本当に見ていてイヤな気分にならないギリギリのかんじでイヤなやつっぽくしなきゃだし。

そして安っぽい悪役だとお芝居全体が安くなりますので、武者としての品位やカンロクは失わずにいなくてはなりません。

ああ難しそうです。けっこういい役者さんがなさる役です。死んだ延雀さんとかが絶品でした(古い)。

主役の熊谷次郎(くまがい じろう)が登場します。

息子小次郎くんが単身平家の陣営に切り込んだと聞いて、小次郎くんを助けるべく切り込みます。

平山は、「しめしめ、ふたりとも死ねば俺が出世できる」とか黒いセリフを。

とかやっていたら、ケガした小次郎くんを抱えて熊谷次郎が戻ってきます。

そのまま退場します。

え、帰っちゃうの?一人残されてあわてる平山です。

さらに熊谷を追ってきた若武者に攻められます。

これがさっき笛を吹いていた、平敦盛(たいらの あつもり)なのです。

敦盛に攻められて平山は逃げ出します。

「陣門」はこれだけです。動きがあるのと、キレイな鎧の勇ましい武者さんがたくさん出るのが楽しいです。

「組打」

浜辺です。手前に波があります。

後ろの背景の前にに「浅葱幕(あさぎまく)」がかかっていて見えなくしてありますよ。

「浅葱幕」というのは淡い水色(浅葱色)の薄い生地の幕です。舞台を横に区切るようにこれをたらし、

まずこの幕の前でお芝居をし、てきとうなタイミングでこの幕を下に落とすと、幕のうしろにあった背景が客の目に入ります。

幕を横に引くいて取るのでなく、下に落とすことで一瞬で場面を転換できるという演出方法です。

悪役の平山武者所がまた出ます。出番たくさんです、人気者です(違います)。

さて

敦盛さまには恋人がいます。「玉織姫(たまおりひめ)」といいます。

史実でこの名前の恋人がいたわけではありませんが、敦盛さまが都で華やかに暮らしていた時代の恋人の象徴的に出てきます。

敦盛さまを慕って戦場までフラフラやってきた玉織姫。あぶないよ。

しかも敦盛様を捜していたら、例の平山武者所に言い寄られます。戦場で危ないのは命だけではないですよ。

セリフにあって、たぶん聞き取れないと思うので一応過去の経過を書くと、

玉織姫と敦盛は恋人同士だったのですが、親に言って正式に婚約したわけではありません。

そうこうするうちに敦盛を含む平家一門は、源氏に追われて都落ちします。

代わってやってきた源氏の武者たち。

「健礼門院右京太夫集(けんれいもんいん うきょうのたゆうしゅう)」という本にそのころの様子が出ています。

「平家のひとたちがいなくなって、おそろしげな武者がたくさんやってきた。

召使いたちも表に出ないようにしている、怖くてしかたない」(訳てきとう)

そんなかんじ。

都の人々にしてみれば平家にいてほしかったのですよ、キレイだし優雅だし、平和だし。

源氏の来襲はいいメイワクです。

その怖ろしげな板東武者のひとり、平山武者所が、玉織姫を嫁にくれと姫の父親の平時忠(たいらの ただとき)に言ったのです。

冗談じゃないです。

困っていたら平家が福原に来たとのウワサです。しかも源氏とまた戦ですよ。こんどは勝つかも!!

敦盛様は無事だろうか、ひと目会いたい。

と探しに来てしまった玉織姫だったのです。

そこで、敦盛じゃなく、よりによって平山に会ってしまったのでした。

「敦盛は俺が殺した」との平山のウソにショックを受ける玉織姫。

「誰か強い人が来てこいつを殺してくれないものか」という玉織姫のせりふは、妙に戦場っぽくてリアルです。

どうしてもなびかない玉織姫を平山は、刺し殺します。ひどい。

ここまでが前半です。

ふたりは一度退場します。

浅葱幕が落ちて、背景は須磨の海岸になります。

今まで「寄り」でばかり撮っていて、ここで一気にPANで広い景色を画面いっぱいに見せる、

カメラワークでいうとそういう演出です。

ちょっとイヤなシーンのあと、ガラっと景色が変わる演出は、よくできているなと思います。

負け戦なので平家はみんな沖にいる大きな船に逃げます。

みんな小船に乗ったり、馬に乗って泳がせて行ったりしますよ。

敦盛も戦況報告をしなくてはならないので馬に乗って船に向かいます。

ここに主人公の「熊谷次郎(くまがい じろう)」が出てきます。

逃げる敦盛を呼び止めます。

「敵に後ろを見せたもうか」。

ニホンの戦だなあ。

戻ってきて戦う敦盛です。熊谷も馬で沖に出て行って、まず海の中で組み合います。

この沖での組打のシーンが、「遠見」なので小さいのです。遠近法です。

小さい人間=子供じゃんということで、歌舞伎の「遠見」は子供を使います。

この「組打」と、あと「ひらかな盛衰記」の「逆櫓」の場面も有名です。

しばらく「遠見」で戦ったあと、オトナの役者さんが岸辺に出てきて普通の大きさで戦います。

ついに熊谷が敦盛を組み敷きます。

で、有名なシーンになります。

敦盛のりっぱな様子や若さを見て、命を助けたく思う熊谷です。

でもまた例の平山が出てきて「裏切り者」とかわめきます。

敦盛はいさぎよく「はや、首打て」と言います。

熊谷は是非なく首を打ちます。

そのあと、瀕死の玉織姫が出てきて敦盛をひと目見たいと言い、熊谷が、敦盛の首を手渡して対面させる場面が付きます。

玉織姫はもう目が見えなくなっているところが、このあとの「熊谷陣屋」にむけての伏線になります。

そういうかんじでこの場面は終わるのですが、

この後の場面、三段目の「、熊谷陣屋」のへの前フリになっていますので

ネタバレになるのですがその部分の説明も書きます。

もともと歌舞伎というのは「この先どうなるのか」全部わかった上で見るものですから、ネタバレはどんどんやります。

前半の「陣門」で、小次郎と敦盛が入れ替わっています。

熊谷が小次郎として門から連れて出てきたのが敦盛だったのです。

実は、敦盛の父親は、「後白河法皇(ごしらかわほうおう)」なのです(作品内設定)。

「後白河法皇」は当時の事実上の政権掌握者であり、また、法王の子弟は皇位継承のいちばん濃い血筋になります。

敦盛は、皇位継承の候補者なのです。

だから、義経は敦盛を助けようとしています。

そのために熊谷は、息子と敦盛を入れ替えたのです。

というわけで、「組打」で首を討たれるのは、敦盛じゃなくて熊谷の息子の小次郎なのです。

玉織姫に首を渡すとき、姫の目が見えないのを確認するのも、首がニセモノなのに気づかれないための用心です。

とはいえ、演出としては「親子の別れの愁嘆場」になりすぎないように、

あくまで「平家」の原作どおり「敦盛が死ぬシーン」として演じる場面なのだと思います。

それでも充分泣ける場面ですし。

一応、ふたりが顔を見あわぜる場面があります。その一瞬ですべてを表現するのです。

この後の「熊谷陣屋」の最後で熊谷は出家しますが、これも息子が死んだから出家するというか、

若い命がはかなく散る、そんな無常観に悲しくなって出家するのだと思います。

実際、史実では死んだのは敦盛ですが、熊谷は出家しています。

主人を失ってさびしそうな敦盛の馬の演技も見ものです。

この幕はこれでおわります。

三段目の「熊谷陣屋(くまがいじんや)」に続きます。

玉織姫は史実には存在しない、このお芝居だけのキャラクターですが、

父親の「平時忠(たいらの ときただ)」は実在します。

この戦に負けて捕虜になったあと、自分の立場を有利にするために娘を義経に差しだしたので有名です。

この娘は歌舞伎や文楽の諸作品で「卿の君」という名前を付けられて、頼朝×義経の不仲の原因として活躍(?)します。

そういう、保身のためにムスメを利用するイメージから、玉織姫の父親(作品内設定)として選ばれてしまったのかもしれません。

最後の方の浄瑠璃に

「壇特山(だんとくせん)の憂き別れ 悉陀太子(しったたいし)を送りたる 車匿童子(しゃのくどうじ)が悲しみも…」

という名文句があります。

別名が「壇特山」というのはこれから取られています。

悉陀太子というのはお釈迦さまが王子様だったときの名前です。

悉陀太子が出家するとき、車匿童子という家来が送っていって壇特山という山で別れた。

それを「別れの悲しさ」の例えに引いた文句です。

=50音索引に戻る=

「一谷嫩軍記」 いちのたに ふたばぐんき という長いお芝居の二段目にあたります。

「壇特山(だんとくせん)の場」とも呼ばれます。

もとは文楽(お人形でやるあれ)の作品です。

ここだけ出すことも多いです。

たまには三段目「熊谷陣屋」までまとめて出してほしいものです。

平家物語の世界です。

毎度、平家が源氏にやっつけられる戦が舞台ですが、

細かく言うと今回の設定は、

木曽義仲に攻められて都落ちした平家、

木曽と義経が内輪もめしてる間に九州→四国とさすらいながら四国の豪族、安房の民部(あわのみんぶ)の支援を得て最強化。

勇将「平教経(たいらの のりつね)」の指揮下、とうとう瀬戸内海一帯を制圧します。

ついに、再び大阪は難波に上陸した平家(ゴジラですか)。福原に陣を構えて都をうかがいます。

迎撃する義経軍。

て状態での戦です。

源氏が負けたら平家は都になだれ込んで形勢大逆転だったのです。

源氏+法皇はじっさいけっこうヤバかったのですが、

総大将の「源義経」が、誰も予想しなかった奇襲をやります。

周辺民家にたいまつ替わりに火を付けて、深夜に山越えしての夜討ちと、そして、

有名な「ひよどり越え」です。

絶対に後ろからは攻めて来られないという理由で崖を背に陣をしいた、その崖を乗り越えて攻めたのです。

この2重の奇襲にあって平家は壊滅的な敗北を喫します。

ていうか義経は「大たいまつ」とか言って民家燃やすなとは思います。

という設定でのお芝居です。

「陣門」

その日の戦闘が始まる直前の場面です。

当時の戦は「敵陣一番乗り」が大変名誉だったので、

しばしば作戦を無視しての「抜け駆け」が行われました。

作戦を無視して負けたらどうするんだと思ってしまいますが

まあ、当時の戦は荒々しくもおおざっぱなもんだったのでしょう。

平家の一ノ谷の陣門の前で、抜け駆けしようとしているのは、「熊谷小次郎(くまがい こじろう)」です。

りりしい若武者です。17歳です。

主人公の「熊谷次郎直実(くまがい じろう なおざね)」の息子です。

門内の様子をうかがっていると、中から笛の音が聞こえてきます。

ああ、都の武者は優美なものよ、と感動し、東育ちで垢抜けないな自分がちょっとはずかしかったりする小次郎くんです。

そこでちょっと恥ずかしく思う小次郎くんも、充分優美だと思います。

そこに味方の「平山武者所(ひらやまの むしゃどころ)」という人が来ます。仲間の武者です。

小次郎の様子を見て、笛吹いて油断させるワナかもしれないじゃんと一蹴します。

風情もへったくれもありません。

平山は、自分は危ない目に会いたくないので小次郎くんをけしかけて切り込ませます。

この「平山武者所」というひとはこのお芝居では悪役ですが、

「平家物語」によると熊谷次郎と一緒に戦ったたいへんりっぱな勇士なのです。

歌舞伎はそんな史実は無視です。ここではむちゃくちゃイヤなやつです。

しかし実際は、こういう役は難しいとおもいます。

本当に見ていてイヤな気分にならないギリギリのかんじでイヤなやつっぽくしなきゃだし。

そして安っぽい悪役だとお芝居全体が安くなりますので、武者としての品位やカンロクは失わずにいなくてはなりません。

ああ難しそうです。けっこういい役者さんがなさる役です。死んだ延雀さんとかが絶品でした(古い)。

主役の熊谷次郎(くまがい じろう)が登場します。

息子小次郎くんが単身平家の陣営に切り込んだと聞いて、小次郎くんを助けるべく切り込みます。

平山は、「しめしめ、ふたりとも死ねば俺が出世できる」とか黒いセリフを。

とかやっていたら、ケガした小次郎くんを抱えて熊谷次郎が戻ってきます。

そのまま退場します。

え、帰っちゃうの?一人残されてあわてる平山です。

さらに熊谷を追ってきた若武者に攻められます。

これがさっき笛を吹いていた、平敦盛(たいらの あつもり)なのです。

敦盛に攻められて平山は逃げ出します。

「陣門」はこれだけです。動きがあるのと、キレイな鎧の勇ましい武者さんがたくさん出るのが楽しいです。

「組打」

浜辺です。手前に波があります。

後ろの背景の前にに「浅葱幕(あさぎまく)」がかかっていて見えなくしてありますよ。

「浅葱幕」というのは淡い水色(浅葱色)の薄い生地の幕です。舞台を横に区切るようにこれをたらし、

まずこの幕の前でお芝居をし、てきとうなタイミングでこの幕を下に落とすと、幕のうしろにあった背景が客の目に入ります。

幕を横に引くいて取るのでなく、下に落とすことで一瞬で場面を転換できるという演出方法です。

悪役の平山武者所がまた出ます。出番たくさんです、人気者です(違います)。

さて

敦盛さまには恋人がいます。「玉織姫(たまおりひめ)」といいます。

史実でこの名前の恋人がいたわけではありませんが、敦盛さまが都で華やかに暮らしていた時代の恋人の象徴的に出てきます。

敦盛さまを慕って戦場までフラフラやってきた玉織姫。あぶないよ。

しかも敦盛様を捜していたら、例の平山武者所に言い寄られます。戦場で危ないのは命だけではないですよ。

セリフにあって、たぶん聞き取れないと思うので一応過去の経過を書くと、

玉織姫と敦盛は恋人同士だったのですが、親に言って正式に婚約したわけではありません。

そうこうするうちに敦盛を含む平家一門は、源氏に追われて都落ちします。

代わってやってきた源氏の武者たち。

「健礼門院右京太夫集(けんれいもんいん うきょうのたゆうしゅう)」という本にそのころの様子が出ています。

「平家のひとたちがいなくなって、おそろしげな武者がたくさんやってきた。

召使いたちも表に出ないようにしている、怖くてしかたない」(訳てきとう)

そんなかんじ。

都の人々にしてみれば平家にいてほしかったのですよ、キレイだし優雅だし、平和だし。

源氏の来襲はいいメイワクです。

その怖ろしげな板東武者のひとり、平山武者所が、玉織姫を嫁にくれと姫の父親の平時忠(たいらの ただとき)に言ったのです。

冗談じゃないです。

困っていたら平家が福原に来たとのウワサです。しかも源氏とまた戦ですよ。こんどは勝つかも!!

敦盛様は無事だろうか、ひと目会いたい。

と探しに来てしまった玉織姫だったのです。

そこで、敦盛じゃなく、よりによって平山に会ってしまったのでした。

「敦盛は俺が殺した」との平山のウソにショックを受ける玉織姫。

「誰か強い人が来てこいつを殺してくれないものか」という玉織姫のせりふは、妙に戦場っぽくてリアルです。

どうしてもなびかない玉織姫を平山は、刺し殺します。ひどい。

ここまでが前半です。

ふたりは一度退場します。

浅葱幕が落ちて、背景は須磨の海岸になります。

今まで「寄り」でばかり撮っていて、ここで一気にPANで広い景色を画面いっぱいに見せる、

カメラワークでいうとそういう演出です。

ちょっとイヤなシーンのあと、ガラっと景色が変わる演出は、よくできているなと思います。

負け戦なので平家はみんな沖にいる大きな船に逃げます。

みんな小船に乗ったり、馬に乗って泳がせて行ったりしますよ。

敦盛も戦況報告をしなくてはならないので馬に乗って船に向かいます。

ここに主人公の「熊谷次郎(くまがい じろう)」が出てきます。

逃げる敦盛を呼び止めます。

「敵に後ろを見せたもうか」。

ニホンの戦だなあ。

戻ってきて戦う敦盛です。熊谷も馬で沖に出て行って、まず海の中で組み合います。

この沖での組打のシーンが、「遠見」なので小さいのです。遠近法です。

小さい人間=子供じゃんということで、歌舞伎の「遠見」は子供を使います。

この「組打」と、あと「ひらかな盛衰記」の「逆櫓」の場面も有名です。

しばらく「遠見」で戦ったあと、オトナの役者さんが岸辺に出てきて普通の大きさで戦います。

ついに熊谷が敦盛を組み敷きます。

で、有名なシーンになります。

敦盛のりっぱな様子や若さを見て、命を助けたく思う熊谷です。

でもまた例の平山が出てきて「裏切り者」とかわめきます。

敦盛はいさぎよく「はや、首打て」と言います。

熊谷は是非なく首を打ちます。

そのあと、瀕死の玉織姫が出てきて敦盛をひと目見たいと言い、熊谷が、敦盛の首を手渡して対面させる場面が付きます。

玉織姫はもう目が見えなくなっているところが、このあとの「熊谷陣屋」にむけての伏線になります。

そういうかんじでこの場面は終わるのですが、

この後の場面、三段目の「、熊谷陣屋」のへの前フリになっていますので

ネタバレになるのですがその部分の説明も書きます。

もともと歌舞伎というのは「この先どうなるのか」全部わかった上で見るものですから、ネタバレはどんどんやります。

前半の「陣門」で、小次郎と敦盛が入れ替わっています。

熊谷が小次郎として門から連れて出てきたのが敦盛だったのです。

実は、敦盛の父親は、「後白河法皇(ごしらかわほうおう)」なのです(作品内設定)。

「後白河法皇」は当時の事実上の政権掌握者であり、また、法王の子弟は皇位継承のいちばん濃い血筋になります。

敦盛は、皇位継承の候補者なのです。

だから、義経は敦盛を助けようとしています。

そのために熊谷は、息子と敦盛を入れ替えたのです。

というわけで、「組打」で首を討たれるのは、敦盛じゃなくて熊谷の息子の小次郎なのです。

玉織姫に首を渡すとき、姫の目が見えないのを確認するのも、首がニセモノなのに気づかれないための用心です。

とはいえ、演出としては「親子の別れの愁嘆場」になりすぎないように、

あくまで「平家」の原作どおり「敦盛が死ぬシーン」として演じる場面なのだと思います。

それでも充分泣ける場面ですし。

一応、ふたりが顔を見あわぜる場面があります。その一瞬ですべてを表現するのです。

この後の「熊谷陣屋」の最後で熊谷は出家しますが、これも息子が死んだから出家するというか、

若い命がはかなく散る、そんな無常観に悲しくなって出家するのだと思います。

実際、史実では死んだのは敦盛ですが、熊谷は出家しています。

主人を失ってさびしそうな敦盛の馬の演技も見ものです。

この幕はこれでおわります。

三段目の「熊谷陣屋(くまがいじんや)」に続きます。

玉織姫は史実には存在しない、このお芝居だけのキャラクターですが、

父親の「平時忠(たいらの ときただ)」は実在します。

この戦に負けて捕虜になったあと、自分の立場を有利にするために娘を義経に差しだしたので有名です。

この娘は歌舞伎や文楽の諸作品で「卿の君」という名前を付けられて、頼朝×義経の不仲の原因として活躍(?)します。

そういう、保身のためにムスメを利用するイメージから、玉織姫の父親(作品内設定)として選ばれてしまったのかもしれません。

最後の方の浄瑠璃に

「壇特山(だんとくせん)の憂き別れ 悉陀太子(しったたいし)を送りたる 車匿童子(しゃのくどうじ)が悲しみも…」

という名文句があります。

別名が「壇特山」というのはこれから取られています。

悉陀太子というのはお釈迦さまが王子様だったときの名前です。

悉陀太子が出家するとき、車匿童子という家来が送っていって壇特山という山で別れた。

それを「別れの悲しさ」の例えに引いた文句です。

=50音索引に戻る=

この「陣門」での『抜け駆け』と掛かってるのでしょうか?