安政元年(1854)10月24日、吉田松陰は萩の野山獄の囚人となり一年余りを過ごすことになる。

安政二年(1855)12月15日、藩主毛利敬親の温情により、病気保養の名目で野山獄を出され、実家の杉家に閉門蟄居する。

家には人を入れられないので、松下村塾の納屋を改造、増築し多くの門下生を育て、明治維新へとつながっていく。

二年間あまりのしばしの安穏の時だった。

29年間の生涯の中で松陰が成し遂げた業績は、松下村塾で後進を育てた以外、形として残っているものは何もない。

それどころか為すことすべてに失敗している。それは、どうしようもない現状を打破するために、真っ先に自ら艱難辛苦に飛び込んで行ったからだった。

真個(しんこ=まことの)関西志士の魁(さきがけ)、英風(=立派な姿は)我が邦(くに)を鼓舞し来たれり

高弟高杉晋作の彼を賛するの辞である。

安政五年(1858)4月、井伊直弼が大老に就任する。そして、すぐさま6月19日に、天皇の許し(勅許)を得ないまま日米修好通商条約に調印。

日本は騒然となる。そこで、井伊直弼は攘夷派を次々と捕まえて弾圧をしていく。安政の大獄である。

これによって松陰は12月26日に再び野山獄に投獄される。

安政六年(1859)4月、幕府より吉田松陰を江戸に送れの命令が届く。

5月25日 松陰は江戸に送還される。

鳴かずあらば誰かは知らん郭公(ほととぎす) さみだれ暗く降り続く夜は

はるか右手に淡路島が見える。

別れつつまたも淡路の島ぞとは 知らでや人の余所(よそ)に過ぐらん

左手には一の谷の古戦場。

一の谷討ち死にとげし壮士(ますらお=兵士)を 起こして旅のみちづれにせん

大阪に入り、

こと問わん淀の川瀬の水ぐるま 幾まわりして浮世へぬらん(過ごすのだろうか)

6月25日、長州藩江戸屋敷に入り、7月9日、江戸町奉行所に送られ、その後、伝馬町の獄に入る。

10月になり、取り調べをした奉行は「流罪」が相当と判断し、書面にしたためて大老井伊直弼に見せる。

直弼は筆を執り、「流」の字を消し、「死」と付け加えた。

10月20日 松陰は家族にむけて遺書を書く「永訣の書」。

平生の学問、浅薄(せんぱく)にして、至誠天地を感格する事出来申さず、非常のここに立至り申し候。さぞさぞ御愁傷も遊ばさるべく拝察つかまつり候。

親思う心にまさる親心 きょうの音ずれ何と聞くらん

10月25日 松下村塾の塾生に「留魂録」を書く。その最後の部分。

心なることの種々(くさぐさ)かき置きぬ思い残せしことなかりけり〔安心〕

呼だしの声まつ外に今の世に待つべき事の無かりけるかな〔静寂〕

討たれたるわれをあわれと見ん人はきみを崇(あが)めて夷(えびす)払えよ〔尊王攘夷〕

愚かなる吾をも友とめず人はわがとも友とめでよ人びと〔汝ら相い愛せよ〕

七たびも生きかえりつつ夷をぞ攘(はら)わん心吾れ忘れめや〔七たび生れて賊を滅ぼす〕

十月二十六日|黄昏書す 二十一回猛士

10月27日 吉田松陰 伝馬町獄舎で処刑される。

歴史に「もしも」はないが、

もしも密航に成功していたら。もし流罪になっていたら。

松陰は明治維新の大指導者になっていただろう。

もしも春やんがこの記事を書いていたら、こう言うだろう。

――明治になった時に、首都をどこにするかという議論があったんや。

その中で大久保利通が、幕府との縁を絶つために大阪遷都論を唱えよった。

残念ながら東京になってしもたけど、もしも吉田松陰が生きていたら、絶対に思い出深い大阪にしてるはずや。

その大阪でもいちばん世話になったんはどこや?

富田林やないかい!

富田林が日本の首都や!!――

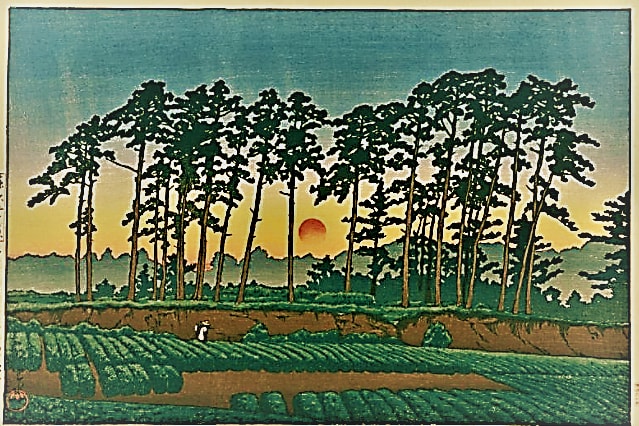

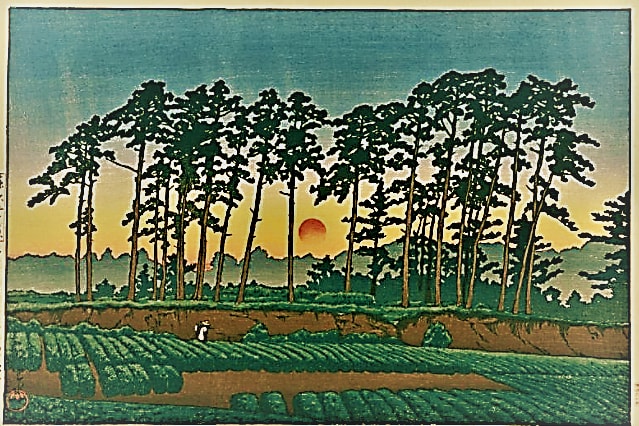

※真ん中の版画は川瀬巴水(国立国会図書館デジタルコレクション)

※下図は「浪速百景・大阪高麗橋」(大阪市立図書館デジタルアーカイブ)