「俄とは、仮装、物真似などの笑いを目的としたパフォーマンス」だと述べた。

そこで、〈にわか〉という言葉がどこから派生したのかインターネットで調べると、

――素人が即興で行う俄(にわか)から――

思わず「それを調べとんねん!」

古語に「にはかなり」という形容動詞がある。源氏物語には「野分(のわき=嵐)たちて、にはかに肌寒き夕暮れ」とあり、「突然、一時的に」の意味で使われている。これが語源であることは容易に想像がつく。しかし、語頭の「にはか」だけで使っている例は古語にはない。当然、「にはか雨」という言葉もない。

古語では俄雨のことを、「肘笠雨(ひじかさあめ=思わず肘をかざして笠にする雨)」とか、「群雨・村雨(むらさめ=旅人が村を出る頃にはやんでいる群(ムラ)のある雨)」などと言っている。

なかなか情緒のある言葉だ。などと感心している場合ではない。

かくなるうえは、こじつけるしかない。

鎌倉時代以降、文語(古典の言葉=知識人の言葉)が、口語(現代語=庶民の言葉)へと移り変わっていく。

「にはかなる雨」「にはかなる病(やまい)」という文語が、「にわか雨」「にわか病」と語句が省略される。

やがて「にわか」という三字に「突然で一時的」という意味が与えられた。

「突然で一時的」なのだから、人前で変なパフォーマンスをしても「もの知らずが、突然で一時的にやった戯れ(たわむれ)、撃錆びですんでお許しを」と言い訳がたつ。今の大阪人の「洒落でんがな」と同様の責任回避にもなる。

そこで、人前でする、突然で一時的な仮装、物真似などの笑いを目的とした戯れ、遊びを〈にわか〉と言うようになった。

そして「にわか」という単語を使った「にわか雨・にわか侍・にわかファン」という言葉が作られていった。

そう考えると、最初に挙げた「素人が即興で行う俄から」は当たっていなくはない。

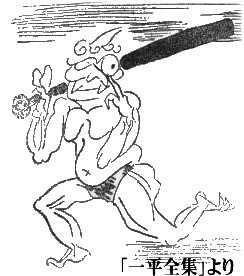

上の絵は幕末の浮世絵師の歌川国芳の絵。題名「にわかあめんぼう」。

【その25 江戸――「俄の始めは河内の俄」の補筆として】

「にわか=俄・二輪加など」という民族芸能がある。博多にわか、美濃にわか、吉原にわかなど日本全国に二十か所ほどが残っている。そのうちの多くが大阪にわかを源としている。

江戸時代に俄について書かれた『古今俄選』の「又ははじめと思ふ事」の条に「住吉祭りの男」の話がある。(以下、現代語訳して引用)

――享保のころ、住吉祭りの参詣人が群をなして帰る最中、飲み空かした酒樽を竹馬の先にくくりつけ、提灯のように持って高くさし上げ、「ちょうさや、ちょうさや。千歳楽、万歳楽」などと言いながら通って行くお調子者を、おかしくもまた珍しく思ったのであろうか、道行く人々はこの男(たち)に付いて行って一緒に踊ったということがあった。その男は家に帰ってから、思いのほか人々がおかしがったのを独りよろこび、翌年には早くも、鬼やお多福の面などを着物の袂(たもと)に入れ、祭りの帰り道を楽しんでいたのが、何年も趣向をこらすようになって、今の(大阪俄の)型になった。京都では元文年間(一七三六~一七四一)に(俄が)はじまったという――。

男が手にしていた「飲み空かした酒樽を竹馬の先にくくりつけ」については、挿絵が入れられている。竹竿の先に馬の頭を模した人形を付け、それに酒樽を結びつけている。何を表したものだろうか。その手がかりとして同じ『古今俄選』に次の一文がある。

――京江戸大阪の三都に限らず、すべての渡御(とぎょ=ご神体の移動)の前後や、神輿(みこし)が通る道筋などに、山鉾あるいは黎物荷紐(れいぶつにひも)の地車などが通ることは、古代からあったことで、今も尾州津島祭や紀州和歌まつりなどにも、その例が多くある――。

「黎物荷紐の地車」の「黎物」とは、渡御に付き従う祭礼の行列のことだ。「荷紐の地車」とは、大八車などに供え物を乗せて紐で縛りつけ、背に酒樽をぶらさげた馬に曳かせたものを地車と呼んでいたのだろう。地車を「だんじり」と読み替える以前は、文字通りの「ぢぐるま」と言っていた。「地」は地酒や地芝居と同様に「我が村の」という意味だ。今の「だんじり」が出来る前は、多くの祭礼で村々が「ぢぐるま」を曳いていた。

住吉祭りの男が手に持っていたのは、馬の背中に酒樽を乗せた地車を見立てているのである。

男が囃している「ちょうさや、ちょうさや。千歳楽、万歳楽」という言葉の中の、「ちょうさや、ちょうさや」は、西日本各地の祭礼の「ちょうさじゃ、ちょうさじゃ」のかけ声と同様である。「千歳楽、万歳楽」は、能狂言の演目「三番叟」の中にある「千秋万歳、喜びの舞いなれば、一舞い舞わん万歳楽」という文句をまねたものだ。

なお、「尾州津島祭」は尾張津島天王祭(愛知県津島市)である。日本三大川祭り(大阪天満宮『天神祭』・厳島神社『管絃祭』)の一つで、「車楽」と書くだんじり舟が出る。これも元は地車であったのだろう。

さて、『古今俄選』は続けていう。

――その渡御ののところどころに、「笑い」と名づけて、えらく老けた老人がおかっぱ頭のかつらをかぶり、子どもが遊んでいる真似をして通って行く。または女性のかつらをかぶり、やきもちをやいている女の真似をしている者、あるいは、寺子屋の子ども姿で、師匠にせっかんされて逃げ行く真似をしている者などをよく見かけた。都会でも田舎でも、今も昔も変わらぬ姿である。これらのパフォーマンスが俄の最初だ――。

仮装、物真似、人情の一部を切り取った「笑ひ」と呼ばれるパフォーマンスの行進が、昔から行われていた。大阪俄が発祥する以前から〈にわか〉なるものが全国に存在していたことがわかる。ただし、「にわか」という言葉を使ったのは住吉祭りの男が最初である。

この文章のあとに「住吉祭りの男」の話が挿入され、さらに後日談が続く。

住吉参りの帰りの最中

男 「俄じゃ、思い出した」と通り過ぎる。

参詣人が「所望する」と男の袖にすがる。

男 「去年はたまたま思いついてお目にかけましたが、今年はとんと智恵が出ませんので、無念ながらお断りいたします。そのかわりに私の顔をよく覚えておいてくだされ。来年は必ず笑わせてみせますぞ」

男が立ち去った後、鬼の面をつけた男が出て来て

鬼 「ワッハッハッハッハ」と大笑いして通って行った。

題をつけるとすれば「来年のことを言うと鬼が笑う」となる。笑って通る鬼が俄のオチになる。

意味ありげな扮装をし、「俄じゃ俄じゃ」と言いながら物を持ってまかり出て、一言でオチを付けるというのが俄の最初の型だ。

「所望、所望」の声を掛けるのは、大阪俄の最初の型である。

『古今俄選』にある大阪俄の発祥は江戸時代の享保年間(1716-1736)。加賀屋甚兵衛が新田開発を始めた時期だ。 生まれ故郷の南河内から多くの人夫を集めたことだろう。その中の幾人かが「住吉祭りの男」だったことは否定できない。

そう考えれば、大阪俄の原点は河内俄ということになる。そして、俄とは、仮装、物真似などの笑いを目的としたパフォーマンスであった。

又六、市助、弥平の三人が、次に住吉に向かったのは、田植えが済み、綿花も植え終えた七月の初めっ方や。

例のごとく、毎日、おとらの婆さんをおちょくって一か月がたった。ほんでもって明日は喜志に帰るという最後の日のことや。

真夏の日照りの下の作業を終えて、宿舎でぐったりとしていると、そこへ加賀屋甚兵衛さんがやってきた。

「今日から、住吉さん(住吉大社)の夏祭りじゃ。酒と肴は存分に用意したし、里への土産も付け添えた。皆も祝い願うて、身を休めてくだされ。このひと月、ごくろうさんでしたなあ」

いつもとは違うごっつぉ(御馳走)が出て、皆はどんちゃん騒ぎの大騒ぎや。

その時、遠くの方から夜風にのって祭囃子が聞こえてきた。

すると又六が、「祭りや! どないや、ひとつ俄でもしに行こか」と言うと、市助、弥平も賛成せんはずがないがな。

甚兵衞さんが用意してくれた土産物の中から子どもがまたいで遊ぶ「春駒」という馬のおもちゃを見つけ、それに飲みあかした酒樽をくくりつけた。それを又六がささげ上げ、市助が米びつの底をしゃもじでたたき、弥平が大根持って、祭りの参詣人でごったがえす住吉大社の参道へ走り出しよった。

ほんでもって、人ごみの中を踊りながら大きな声で囃し立てた。

「ちょうさじゃ、ちょうさじゃ。思い出した。にわかじゃ、にわかじゃ!」

なんのこっちゃ分からんやろうけど、今のような地車(だんじり)が出来るまでは、祭りになると、大八車に、神社に奉納する酒や米・野菜を積んだのを馬に引かせた地車(だんじり)で、村人総出で、太鼓たたいて「ちょうさじゃ、ちょうさじゃ」と囃し立てて宮入をしてたんや。それをおもちゃの馬と酒樽・米びつ・大根で見立てよったわけや。

これがえらい受けて、周りの人も三人に付いて行って踊り出したというこっちゃ。

実は、この話は江戸時代の『古今俄選』という本に書かれていて、今の漫才や新喜劇の元となった大阪俄は、三人がやった俄から生まれたとされてるんや。

つまり、大阪俄の元となったのは河内俄ということや。

ええか、加賀屋甚兵衛さんは、店を大きくして、世のために新田開発しやはっただけではなく、大阪俄も作らはったというこっちゃ。

そんな偉いお人が喜志の村にいたはったんや。それを見習うて、えげつない悪さするんやないぞ。

そう言って春やん、赤い風呂敷に包んだ折箱を提灯のようにして、「ちょうさじゃ、ちょうさじゃ。にわかじゃ、にわかじゃ」と囃し立てながら帰って行かはった。

加賀屋甚兵衛さんと幼ななじみの米吉が、新田開発に携わる人夫を集めると約束してから二か月ほどたった年の暮れ。桜井の会所に三、四十人ほどが集まった。

わずかばかりの酒と肴が出て結成式や。例の又六、市助、弥平のチョカもまざってるがな。まずは春の農繁期前の三月に住吉のどこそこに集まるようにと連絡があり、支度金として二朱金が皆に渡された。今で言うたら一万円くらいや。現金収入の少なかった時代やから、皆大喜びや。

三月になって、ある者は徒歩で、ある者は川面の浜から出てる剣先舟に乗って住吉に向かった。

住吉の浜に建てられた掘っ立て小屋での生活やが、又六、市助、弥平のチョカどもにとっては、仕事は辛いが、海が近いので今まで見たこともないような魚がおかずに出てくるし、そこそこの酒もふるまわれて遠足みたいなはしゃぎようや。

賄いの婆さんのおとらはんをつかまえて、又六が、

「おとらはん、半纏(はんてん)のすそがほつれたさかいに縫うとって」

「縫うとってとはなんじゃい! 縫うとくなはれと言えんのか?」

「へんこ(偏屈)な・・・、いやいや、縫うとくなはれ」

「こっち持っといで」とおとらさんが針に糸を通して縫いだした。それを見て又六が、

「そうやって黙って縫うてたら優しいなあ。これがほんまの針子のとら(張り子の虎)や」

それ聞いておとらはん、頭にかっときて、側のカンテキをぶち投げようとした。それを見た市助が、

「おとらはんがカンテキ(癇癪)おこしよった!」

又六がイカキ(竹で編んだザル)を頭にかぶって、

「いかきいかき(痛い痛い)、誰ぞすくうて、すくうて!」

弥平がタライとウチワを持って、

「うちわもめにしても、てあらいしうち、たらいま参りまするー」

おとらの婆さんも笑いこけるしかないがな。

夕飯を食べてる時にも、お茶の入った土瓶を重そうに持って歩き、

「よい茶、よい茶」

差し入れの寿司に楊枝を差して、

「ここはよいとこ、すしようじ(住吉)」

寝る前にふとんを丸めて抱きかかえ、手ではらって、

「夜具はらい(厄払い)」

枕で目を覆って、

「まくらで見えん」

鋤(すき)と蓑(みの)を抱いて寝て、

「すきでほれたが身の因果」

なんでも俄にしてしまいよる。

毎日がこんな調子で一か月が過ぎると、一両という大金をもらって喜志に帰りよった。

※④につづく

上図=『摂津名所図会』の住吉の浜

下図=『旅日記』光蛾飯島明

「水と闘うて一代を築かはった人が、この喜志村にいたはったんやぞ」

そう言って春やんが話し出した。

――享保13年(1728)の秋の彼岸の頃や。紺の小袖に藤色の小紋の羽織を着た四十過ぎかとみえる男。

加賀屋甚兵衛という、大深で生まれて桜井で育ち、大阪に奉公に出て加賀屋という店を受け継がはった人や。天王寺屋、鍵屋、鴻池と呼ばれる大きな店と並ぶほどの豪商や。

宝永元年(1704)に付け替え工事が完成した新しい大和川によって、上流から運ばれる大量の土砂が河口にたまって、堺の港が機能しなくなってた。そこを新田開発したのが加賀屋甚兵衞さんや。

甚兵衛さんは延宝八年(1680)に河内国石川郡喜志村に生まれ、13歳の時、大坂淡路町の両替商、加賀屋嘉右衛門へ奉公にあがった。正徳四年(1714)、甚兵衛さん35歳の時に別家(のれん分け)を許されたんや。その後、大和川の付け替え工事にも関わり、享保十三年(1728)から住之江近辺の新田開発に着手しやはって、二十二年の歳月をかけて完成させるんやなあ。

この加賀屋甚兵衛さんが、大深(おうけ=現在の喜志町)の村中の坂を下りている時、坂の中ほどで百姓姿の男と行き会った。百姓男が、

「もし、加賀屋の旦那はんやおまへんか?」

「へえ、そうですが」

「わたいでんがな」と菅笠を脱いだ男の顔を、加賀屋の旦那がしげしげと見て、

「えっ、ひょっとして米吉かいな?」

「へい、そうでんがな。加賀屋の旦那はん」

「おいおい、旦那はんというのはやめてえな。小さいときには一緒に遊んだ仲やないかいな」

「ほなら甘えさせてもらうけど、久しぶりやなあ!」

「もう三十年になるか・・・」

「しかし立派になったやないかいな。話はよう聞いてるで!」

「それもこれも十一歳で大阪の両替商の加賀屋へ奉公に出る前の日に、皆が集まって励ましてくれたお陰や。今でもあの日のことはよう覚えてる・・・」

「夕方の遅うまで話しこんでたもんやさかい、村中が大騒ぎして探しにきよった・・・」

「そんなこともあったなあ・・・。ところで今日はなんや? 墓参りか?」

「いやいや、木戸山の番所に張り紙を頼みに行ってきたんや」

「なんの張り紙や?」

「実はなあ・・・、二十四年前に大和川の付け替え工事が終わって、前の大和川があった東大坂の辺りを、わしと同じ両替商の鴻池はんが新田を開拓しやはった。わしもなんぞ世の中の為になることが出来へんかいなと、商用で堺に行った時、新しい大和川のために港に土砂が流れ込んで使い物になってないやないかいな。そこで、わしも鴻池はんにならって新田開発をしたろと考えたんや。さあそうなると大勢の土方が必要や。そこで、まずは大和川とは支流の石川と川つながりの喜志から集めようと思うて、土方募集の張り紙を頼んできたんや」

「それあったらわいに任せとき! 農閑期になったら、女の尻追いかけるか、下手くそな俄芝居しとるやつようさんいてるがな。わいの倅(せがれ)も頼むわ!」

「おおそうかいな。こりゃええとこで米やんと逢たがな!」

「言うとくけど、チョカ(落ち着きがない)ばっかりやで。こないだも皆で井路(いじ=水路)の草刈りをしてひと休みしている時や、

倅(せがれ)の又六が、『俄じゃ、俄じゃ』と両手に鎌を持ってきょろ、きょろと歩き出した。

『ハテ? そらなんじゃい?」とツレ(連れ=友達)の市助がたずねると、又六が

『カマキリ』

すると今度は市助が背中に鍬を差し、両手を羽のようにしてぴょんぴょんと歩きだした。

『ハテ? そらなんじゃい?』とツレの弥平がたずねると、市助が

『クワー、クワー(=カラス)』

今度は弥平が、『おまえら、いつまで俄やってるねん』と言いながら、刈った篠竹と縄を持って円くしよった。

又六と市助が『ハテ? ハテわかったわい!』と言うと、

三人が調子を合わせて『円も竹・縄じゃーい!』

そう言うて、村の方へ駆け出して行ったまんま帰ってきよらん。うまいこと言うて草刈りさぼってしまいよったがな。こんなんでよかったら、ぎょうさん集めたるで」

「辛い仕事や。それくらいのチョケもないとやってられん。できるだけはずましてもらうさかいに、よろしゅう頼んだで!」

※③につづきます