イタリアの哲学者マキャベリ

道徳的・倫理的なものと、合理的な考えとの二元性の対比によって、

権力者のとるべきスタンスを書き表している。君主論(1534年)

愛されるべき倫理的なものと、恐怖という合理的な考え方である。

例えば、権力者は恐怖と愛のどちらを選択するのかと問われれば、

愛されるより恐れられる方がはるかに安全である。

そもそも人間は恩知らずで、むら気で、偽善者で、厚かましい。

人間は利己的で偽善的であり、たとえ従順に見えても

利がなくなれば反逆するが、君主を恐れていれば反逆しないからだ。

人間の本質を直視した、重要な倫理的問題を提起している言葉である。

君主が善良で慈悲深い人間であることは称賛すべきだとしつつも、

現実を見ればそうした君主は必ず没落するとして、

愛される君主より恐れられる君主のほうが安全だという。

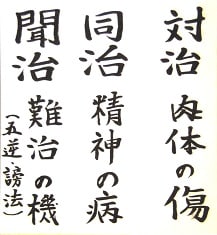

薬草にも関わらず、人を殺す毒を持つ

マンドラゴラからの解放は、対立する

2元性と折り合いを付けるための特性として、

知っておいて無駄なことはない。

人間の二元対立を解決しようとする場合

マンドラゴラのように一体化している状態

であって、

そこに折り合いを付けようにもそうそう

簡単なことではない。

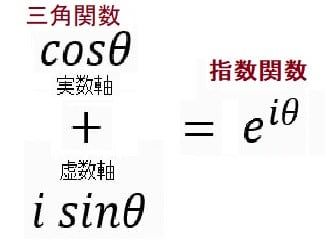

そこで

二元の対立が一体化している状態ならば

オイラーの公式にならって、

三角関数での解決方法ではなく、

指数関数の方法を取り入れることだ。

例えば、弁証法においても同様である。

要は見えない領域に気付かずに、

見える領域だけで決め付けてしまったり、

異質な考えにこだわって、不調和や排除したりしないことだ。

マンドラゴラの地上の葉である、人間いかに生きるべきかだけを見て、

地下にある現実の生きている姿を見逃す人間は、

自立するどころか、破滅を思い知らされるのが落ちである。

そのことに気が付かずに

一次元での正しい事だけで熱狂してしまえば、多くの場合で破綻する。

決めつけているもの(知識・理念)だけでは生きてゆけない。

人間は居心地の良い、悪いといった意識の領域も無視して生きてゆけない 。

正しい事だけで行動すれば、確かに間違いではないだけに

現実との一体化で、新たに生まれていることに気が付きにくいからだ。

しかも目には見えない概念や関係性であれば尚更だ。

新たに生まれる世界

人間はマンドラゴラの植物の様に、見えない領域の

どうしようもない不合理な領域と共に、

折り合って生きていかなければならぬ動物だ。

マンドラゴラの世界に気が付かづにいれば、

単にその場その場の感情で行動する人間だということになる。

その場合は損得・陰謀論などの外的要因に惑わされやすい。

マンドラゴラの世界に気が付けば、合理的な最適化を意識して

判断ができる。

同様に、科学の教えるもの

「人間はエントロピーの法則に

逆らって生きてはいけない」

生命現象とはエントロピーに逆らう現象

従って、人間はマンドラゴラのように

エントロピーに逆らう領域(誕生)と

エントロピーに従う領域(死)

との双方一体化となって生きるしかない。

例えば

植物だけでなく動物との共生の場合

田んぼに鴨を育てると除草してくれる

楽になる・楽しいこととは、

他の生物と共生する(折り合いを付ける)ことで

パーフェクト・ハーモニーの世界に向かう。

共存できるレベル、即ちそれが自然の力だ。

要は見えない領域に気付かずに、

見える領域だけで決め付けてしまわぬことだ。

典型的な例:

「どう生きるべきか?」 は「何が正しいのか?」 の典型である。

一元的な見方では答えは出ない。

「人間いかに生きるべきか?」というのと、

「人が現実に生きている!」のとは、

マキャベリが言うマンドラゴラであって、

はなはだかけ離れているのだが、

マンドラゴラの象徴

二個の生命体が一つに接合しているのではなく、

一つの生命体がエントロピーに従う要素と

エントロピーに逆らう要素の二つを兼ね備えているので、

それらには境界がなく、もともと折り合った形の一体化である。

それらが同時に進行する状態での生命体だ。

エントロピーに逆らう領域(誕生)と

エントロピーに従う領域(死)

との一体化(循環)で生きるしかない。

= 動的平衡状態

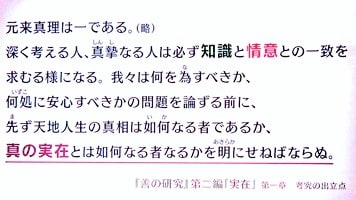

「人間が人生の意味は何かと問う前に、

人生のほうが人間に対し問いを発してきている。

だから人間は、本当は、生きる意味を問い求める必要などないのである。

人間は、人生から問われている存在である。

人間は、生きる意味を求めて問いを発するのではなく、人生からの問いに

答えなくてはならない。

そしてその答えは、それぞれの人生からの具体的な問いかけに対する

具体的な答えでなくてはならない」

ヴィクトール・E・フランクル

オイラーの公式はSINとCOSとの二つが一体化して

複素空間の中で同時に進行する状態の形となっている。

同様に、マンドラゴラも薬草と毒草とが一体となって

調和しながら生存している。

Opposite Polarities Harmonize To Become One.

Duality is a part of our existence.

Many people hate what isn’t like them.

However, without duality, you wouldn’t be alive.

変えるのではなく、新たな止揚概念を作り出すのでもなく

排除や差別でもなく、マンドラゴラのように

互いに折り合う形で一体化する。

やはりその二つが同時に進行する状態での生命体だ。

一方だけが膨張・拡大してしまう状態では破綻する

苦しいこととは、一方だけが膨張・拡大している状態なのであって、

損得だけでは破綻する。

オイラーの公式

オイラーの公式もマンドラゴラの植物の様に、

実数と虚数と共に、指数関数の姿として

折り合って一体化している。

さらに複素数での共役関係の折り合いによって

特別な世界を意識させる。

あるいは

SINとCOSとの二つが一体化して

同時に進行する状態の形となっている。

Opposite Polarities Harmonize To Become One.

Duality is a part of our existence.

Many people hate what isn’t like them.

However, without duality, you wouldn’t be alive.

道徳的・倫理的なものと、合理的な考えとの二元性の対比によって、

権力者のとるべきスタンスを書き表している。君主論(1534年)

愛されるべき倫理的なものと、恐怖という合理的な考え方である。

例えば、権力者は恐怖と愛のどちらを選択するのかと問われれば、

愛されるより恐れられる方がはるかに安全である。

そもそも人間は恩知らずで、むら気で、偽善者で、厚かましい。

人間は利己的で偽善的であり、たとえ従順に見えても

利がなくなれば反逆するが、君主を恐れていれば反逆しないからだ。

人間の本質を直視した、重要な倫理的問題を提起している言葉である。

君主が善良で慈悲深い人間であることは称賛すべきだとしつつも、

現実を見ればそうした君主は必ず没落するとして、

愛される君主より恐れられる君主のほうが安全だという。

薬草にも関わらず、人を殺す毒を持つ

マンドラゴラからの解放は、対立する

2元性と折り合いを付けるための特性として、

知っておいて無駄なことはない。

人間の二元対立を解決しようとする場合

マンドラゴラのように一体化している状態

であって、

そこに折り合いを付けようにもそうそう

簡単なことではない。

そこで

二元の対立が一体化している状態ならば

オイラーの公式にならって、

三角関数での解決方法ではなく、

指数関数の方法を取り入れることだ。

例えば、弁証法においても同様である。

要は見えない領域に気付かずに、

見える領域だけで決め付けてしまったり、

異質な考えにこだわって、不調和や排除したりしないことだ。

マンドラゴラの地上の葉である、人間いかに生きるべきかだけを見て、

地下にある現実の生きている姿を見逃す人間は、

自立するどころか、破滅を思い知らされるのが落ちである。

そのことに気が付かずに

一次元での正しい事だけで熱狂してしまえば、多くの場合で破綻する。

決めつけているもの(知識・理念)だけでは生きてゆけない。

人間は居心地の良い、悪いといった意識の領域も無視して生きてゆけない 。

正しい事だけで行動すれば、確かに間違いではないだけに

現実との一体化で、新たに生まれていることに気が付きにくいからだ。

しかも目には見えない概念や関係性であれば尚更だ。

新たに生まれる世界

人間はマンドラゴラの植物の様に、見えない領域の

どうしようもない不合理な領域と共に、

折り合って生きていかなければならぬ動物だ。

マンドラゴラの世界に気が付かづにいれば、

単にその場その場の感情で行動する人間だということになる。

その場合は損得・陰謀論などの外的要因に惑わされやすい。

マンドラゴラの世界に気が付けば、合理的な最適化を意識して

判断ができる。

同様に、科学の教えるもの

「人間はエントロピーの法則に

逆らって生きてはいけない」

生命現象とはエントロピーに逆らう現象

従って、人間はマンドラゴラのように

エントロピーに逆らう領域(誕生)と

エントロピーに従う領域(死)

との双方一体化となって生きるしかない。

例えば

植物だけでなく動物との共生の場合

田んぼに鴨を育てると除草してくれる

楽になる・楽しいこととは、

他の生物と共生する(折り合いを付ける)ことで

パーフェクト・ハーモニーの世界に向かう。

共存できるレベル、即ちそれが自然の力だ。

要は見えない領域に気付かずに、

見える領域だけで決め付けてしまわぬことだ。

典型的な例:

「どう生きるべきか?」 は「何が正しいのか?」 の典型である。

一元的な見方では答えは出ない。

「人間いかに生きるべきか?」というのと、

「人が現実に生きている!」のとは、

マキャベリが言うマンドラゴラであって、

はなはだかけ離れているのだが、

マンドラゴラの象徴

二個の生命体が一つに接合しているのではなく、

一つの生命体がエントロピーに従う要素と

エントロピーに逆らう要素の二つを兼ね備えているので、

それらには境界がなく、もともと折り合った形の一体化である。

それらが同時に進行する状態での生命体だ。

エントロピーに逆らう領域(誕生)と

エントロピーに従う領域(死)

との一体化(循環)で生きるしかない。

= 動的平衡状態

「人間が人生の意味は何かと問う前に、

人生のほうが人間に対し問いを発してきている。

だから人間は、本当は、生きる意味を問い求める必要などないのである。

人間は、人生から問われている存在である。

人間は、生きる意味を求めて問いを発するのではなく、人生からの問いに

答えなくてはならない。

そしてその答えは、それぞれの人生からの具体的な問いかけに対する

具体的な答えでなくてはならない」

ヴィクトール・E・フランクル

オイラーの公式はSINとCOSとの二つが一体化して

複素空間の中で同時に進行する状態の形となっている。

同様に、マンドラゴラも薬草と毒草とが一体となって

調和しながら生存している。

Opposite Polarities Harmonize To Become One.

Duality is a part of our existence.

Many people hate what isn’t like them.

However, without duality, you wouldn’t be alive.

変えるのではなく、新たな止揚概念を作り出すのでもなく

排除や差別でもなく、マンドラゴラのように

互いに折り合う形で一体化する。

やはりその二つが同時に進行する状態での生命体だ。

一方だけが膨張・拡大してしまう状態では破綻する

苦しいこととは、一方だけが膨張・拡大している状態なのであって、

損得だけでは破綻する。

オイラーの公式

オイラーの公式もマンドラゴラの植物の様に、

実数と虚数と共に、指数関数の姿として

折り合って一体化している。

さらに複素数での共役関係の折り合いによって

特別な世界を意識させる。

あるいは

SINとCOSとの二つが一体化して

同時に進行する状態の形となっている。

Opposite Polarities Harmonize To Become One.

Duality is a part of our existence.

Many people hate what isn’t like them.

However, without duality, you wouldn’t be alive.

解説:岸見一郎

解説:岸見一郎

黄金比

黄金比