超過死亡者数の国別比較

米国

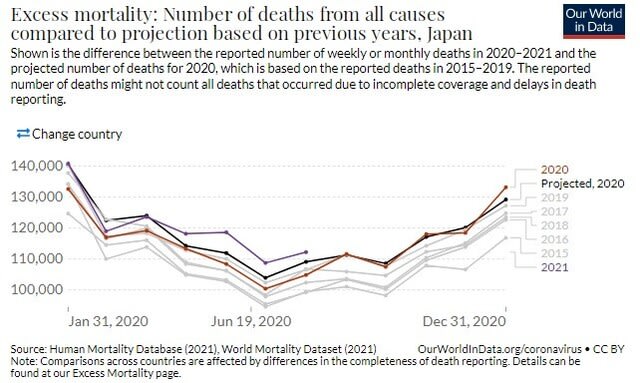

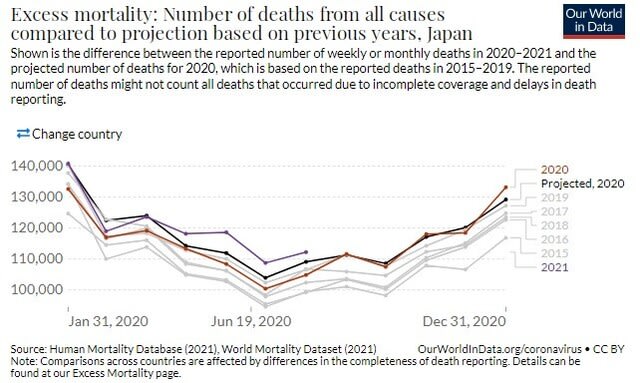

日本

スペイン

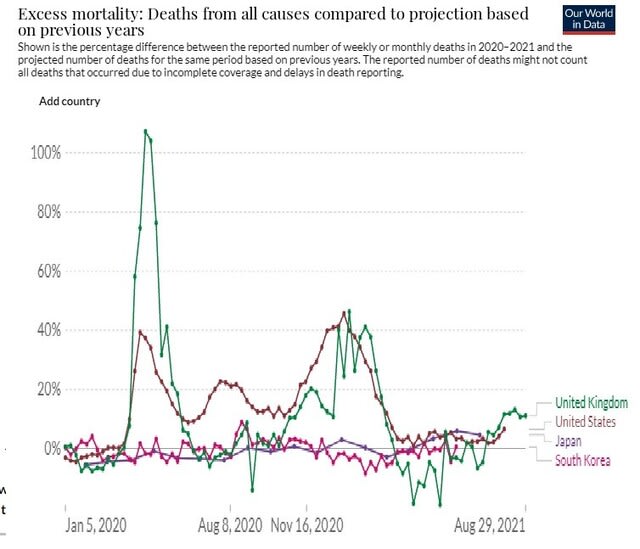

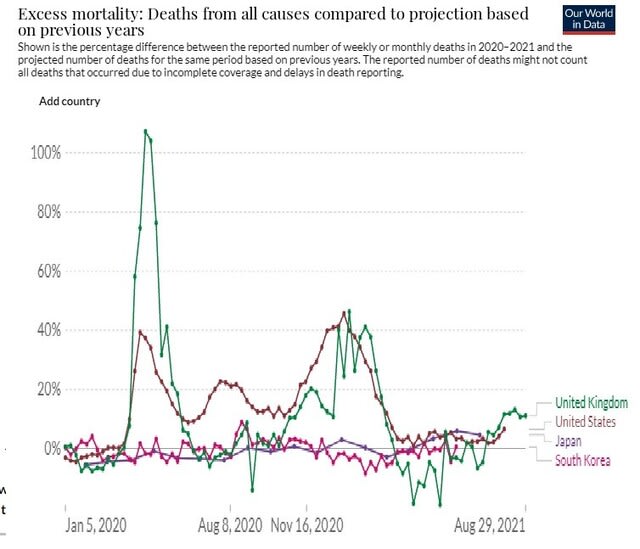

米国、英国、韓国、日本

インド、Covid19感染者数と死亡者数

インドには超過死亡のデータがない。

インドでの感染者や死者数の実体を見ると、

ワクチン接種率が高いわけでもないのに、

急激に感染者数が激減するのに興味がある。

人口の多い国で自然感染に委ねることで、

集団免疫は確立するのだろうか?

インドでの感染者や死亡者数の収束は、

「集団免疫」を達成して感染が自然に終息に向かった

結果なのだろうか?

人口の60%以上の人が免疫をもっていれば、

感染は終息するとされる。

人口10億人の国で、数百万人の感染者でによって

国全体で集団免疫ができたのであろうか。

宗教色の強い国家であるし、

それ以上のロックダウンによって

収束したようにも見えない。

私は集団免疫ではなく、

ウイルス株変異が関係しているものと考える。

変異株が統一されることでウイルスの活性が弱まり、

弱毒化として現れ、収束したのではないだろうか。

それに至るまでの過程で、

異種の変異株が混在しているときが、他種間での

生存競争の激化によって、結果として感染者が急増する。

ウイルスは自分自身では増殖できないからだ。

カゲロウの研究においても、変異株の集団により

縄張りが守られているという。

やはり同型の株どうしの認識によって

行動している。

ウイルスにおいては

縄張りによる棲み分けでなく、異種株間での生存競争が

行われているのではなかろうか。

このとき感染者が急増する。

ある種のウイルスが勝ち抜き、やがて

一種株のウイルスによって支配されれば、

結果として多様性の欠如となって衰退するというものだ。

実際にも昨年には

インフルエンザウイルスとコロナウイルスとの

生存競争の結果によって、インフルエンザが駆逐された。

その時人間がウイルス生存競争に利用される形で

感染者が増える。

スペインなどでも生存競争の結果ではなかろうか。

比較的早い時期に変異株が存在し、株の統一によって

収束したのではないか。

今年になってからは、

ワクチンの効果によって収束が維持されている。

日本では変異株の混在化が、島国の入国制限で

後れていたことにより、感染者の急増が遅れて発生した。

昨年は幸か不幸か中国株が支配的だったせいで、

感染者の激増は抑えられていたが、

我国では今年になってから、インド株を初めとして

アルファ型(イギリス株)やガンマ型(ブラジル株)などの

新型株が拡散混在したことにより、

8月からの第5波感染拡大となった。

第5波の死者数が少ないのはワクチンの効果であろう。

米国

日本

スペイン

米国、英国、韓国、日本

インド、Covid19感染者数と死亡者数

インドには超過死亡のデータがない。

インドでの感染者や死者数の実体を見ると、

ワクチン接種率が高いわけでもないのに、

急激に感染者数が激減するのに興味がある。

人口の多い国で自然感染に委ねることで、

集団免疫は確立するのだろうか?

インドでの感染者や死亡者数の収束は、

「集団免疫」を達成して感染が自然に終息に向かった

結果なのだろうか?

人口の60%以上の人が免疫をもっていれば、

感染は終息するとされる。

人口10億人の国で、数百万人の感染者でによって

国全体で集団免疫ができたのであろうか。

宗教色の強い国家であるし、

それ以上のロックダウンによって

収束したようにも見えない。

私は集団免疫ではなく、

ウイルス株変異が関係しているものと考える。

変異株が統一されることでウイルスの活性が弱まり、

弱毒化として現れ、収束したのではないだろうか。

それに至るまでの過程で、

異種の変異株が混在しているときが、他種間での

生存競争の激化によって、結果として感染者が急増する。

ウイルスは自分自身では増殖できないからだ。

カゲロウの研究においても、変異株の集団により

縄張りが守られているという。

やはり同型の株どうしの認識によって

行動している。

ウイルスにおいては

縄張りによる棲み分けでなく、異種株間での生存競争が

行われているのではなかろうか。

このとき感染者が急増する。

ある種のウイルスが勝ち抜き、やがて

一種株のウイルスによって支配されれば、

結果として多様性の欠如となって衰退するというものだ。

実際にも昨年には

インフルエンザウイルスとコロナウイルスとの

生存競争の結果によって、インフルエンザが駆逐された。

その時人間がウイルス生存競争に利用される形で

感染者が増える。

スペインなどでも生存競争の結果ではなかろうか。

比較的早い時期に変異株が存在し、株の統一によって

収束したのではないか。

今年になってからは、

ワクチンの効果によって収束が維持されている。

日本では変異株の混在化が、島国の入国制限で

後れていたことにより、感染者の急増が遅れて発生した。

昨年は幸か不幸か中国株が支配的だったせいで、

感染者の激増は抑えられていたが、

我国では今年になってから、インド株を初めとして

アルファ型(イギリス株)やガンマ型(ブラジル株)などの

新型株が拡散混在したことにより、

8月からの第5波感染拡大となった。

第5波の死者数が少ないのはワクチンの効果であろう。