自分をもっと幸せにしようと決意すると、

その努力によってかえって自分を幸せにする能力を消耗してしまう場合がある。

既に自分が持っているものに目を向けて、

人生の自然な浮き沈みを受け入れる方が有益かもしれない。

幸せになりたいのなら「幸せになろうとする」のをやめなさい

人間は幸せになるために生まれて来たのだから。

私たちは幸福追求が正しいことだと思い込んでいるが、

こうした考えに囚われることによって実際には幸せを逃しているという。

「なぜ幸せを追求すると不幸になるのか」というパラドックス

現象の背景には、

幸せに対する誤った認識や社会的プレッシャー、他者との比較、

自己受容の欠如などが存在することが明らかになっている。

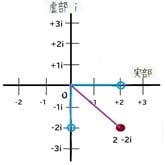

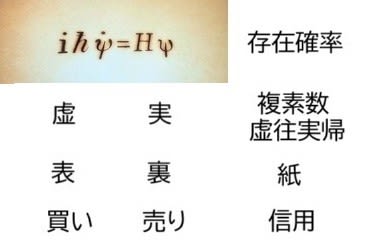

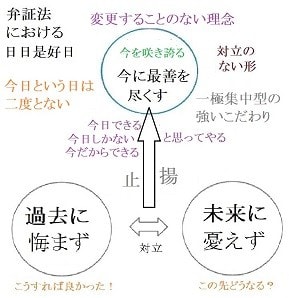

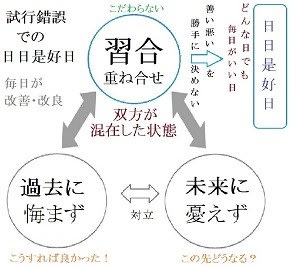

私たちは幸せを「追求する」といった行動だけではなく、

心の在り方の存在とその重ね合わせが必要だ。

どう行動するのかだけではモットモットになって実現しない。

仏教においては

この世の全ては実体のないものとして捉えることで

苦から解放される。という捉え方であった。

「色」という実体の中で繰り返され、

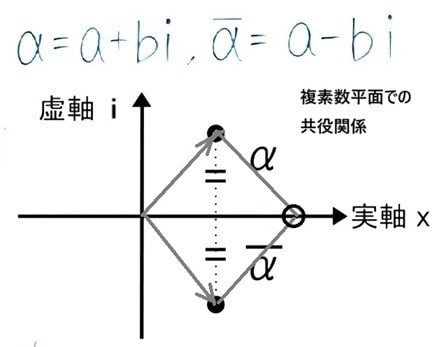

作用し合って関係づけられる世界観の中で、心・精神である

「空」との一体化(重ね合わせや仮想現実)により、

神聖な本当の姿が現れる。

そこから自分にとって本当に大事なものが見えてくる。

双方の存在を否定することなく受け入れ、比較・対立ではなく

そこから一体化(重ね合わせや仮想現実)での相互作用により

本当の自分が生まれてくる。

従って、物ごとや心・意識の関係性の中で

一方のみにこだわり、執着したり、取りつかれたりしてしまえば

本当の姿は現れてこないことになる。モットモットのように

追求すればする程、否定や排除が続き一極集中状態となって、

気が付かないままで一生を終えてしまう。

執着しないということは、しないという状態に執着していることだ。

色と空の関係は、簡単に言えば、捨てることで得られる関係である。

幸せになることを捨てることで幸せになる。

あるがままにという状態は、あるがままになるというこだわりであって、

本当のあるがままではない。

あるがままになることを捨てた状態が本当のあるがままの状態だ。

要は「色」と「空」との境界を捨てることだ。

ところで

空観方程式は心の豊かさが有ればいいというのではなく、

そこから新たな世界や目標に向かって具体的な行動が生まれ、

実体化しようとするものである。

捨てるという具体的プロセスが「空」であることで現れる

ステップアップした、新たなる世界観である。

重ね合わせてみようとする心の「在り方」である。

「変化」を生み出すことこそが生き延びるパワーであり、

それが本当の姿「空観」である。

これによって自分にとって本当に大事なものが姿をあらわす。

重ね合わせという行為は「色」の世界で、

重ね合わせてみようとする意識

そのプロセスが「空」であり、目には見えないものだ。

「空」はエネルギーの様に佇み永遠に変化することなく存在する。

そのエネルギーによって生まれるのが心の「在り方」だ。

「色」の中で生きる私の世界は

諸行無常と諸法無我

常に変化していてモットモットにこだわる事に意味はない。

モットモットの追求よりも、

正しさと何が本当なのかの重ね合わせの結果で正義が生まれる。

正しいだけでは正義にならない。正しさだけでは人を裁く。

それだけでは「色」だけの世界だ。

正しさと本当の自分である心の在り方とが一体化した時に、

初めて価値が現れる。そのプロセスが「空」である。

茶道での火おこしにおいて、

炭の「移ろい」と「ゆらぎ」の重ね合わせのプロセスによって、

人生のごとく「変わりゆくさま」が表現されていて心が動かされる。

このように仏教では

「信じるだけでなく感じるもの」感じるものが「空」である。

空観方程式では

山や木に神が宿り、仏壇に仏がたたずむ。

重ね合わせするという合理性「色」だけでなく、

重ね合わせしてみようとする

考えや感じるプロセスの「空」にも意味を見出す。

「うまい酒だけじゃダメなんですか?」

例えば酒を造るというモットモットの行動だけでなく、

その状況での必要なる「在り方」として、

上品さ、優しさ、懐かしさが伝わる日本酒だ。

それら「やりかた」と「在り方」が一体化することで、

日本酒に変化が生まれる。

そうしてみようとする意識のエネルギーやプロセスが「空」である。

そのスタイル(表現)に変化が現れて、新たなる価値が生まれる。

その他の「在り方」では、覚悟とスピード、大胆さ、ひたむきさ、などだ。

その努力によってかえって自分を幸せにする能力を消耗してしまう場合がある。

既に自分が持っているものに目を向けて、

人生の自然な浮き沈みを受け入れる方が有益かもしれない。

幸せになりたいのなら「幸せになろうとする」のをやめなさい

人間は幸せになるために生まれて来たのだから。

私たちは幸福追求が正しいことだと思い込んでいるが、

こうした考えに囚われることによって実際には幸せを逃しているという。

「なぜ幸せを追求すると不幸になるのか」というパラドックス

現象の背景には、

幸せに対する誤った認識や社会的プレッシャー、他者との比較、

自己受容の欠如などが存在することが明らかになっている。

私たちは幸せを「追求する」といった行動だけではなく、

心の在り方の存在とその重ね合わせが必要だ。

どう行動するのかだけではモットモットになって実現しない。

仏教においては

この世の全ては実体のないものとして捉えることで

苦から解放される。という捉え方であった。

「色」という実体の中で繰り返され、

作用し合って関係づけられる世界観の中で、心・精神である

「空」との一体化(重ね合わせや仮想現実)により、

神聖な本当の姿が現れる。

そこから自分にとって本当に大事なものが見えてくる。

双方の存在を否定することなく受け入れ、比較・対立ではなく

そこから一体化(重ね合わせや仮想現実)での相互作用により

本当の自分が生まれてくる。

従って、物ごとや心・意識の関係性の中で

一方のみにこだわり、執着したり、取りつかれたりしてしまえば

本当の姿は現れてこないことになる。モットモットのように

追求すればする程、否定や排除が続き一極集中状態となって、

気が付かないままで一生を終えてしまう。

執着しないということは、しないという状態に執着していることだ。

色と空の関係は、簡単に言えば、捨てることで得られる関係である。

幸せになることを捨てることで幸せになる。

あるがままにという状態は、あるがままになるというこだわりであって、

本当のあるがままではない。

あるがままになることを捨てた状態が本当のあるがままの状態だ。

要は「色」と「空」との境界を捨てることだ。

ところで

空観方程式は心の豊かさが有ればいいというのではなく、

そこから新たな世界や目標に向かって具体的な行動が生まれ、

実体化しようとするものである。

捨てるという具体的プロセスが「空」であることで現れる

ステップアップした、新たなる世界観である。

重ね合わせてみようとする心の「在り方」である。

「変化」を生み出すことこそが生き延びるパワーであり、

それが本当の姿「空観」である。

これによって自分にとって本当に大事なものが姿をあらわす。

重ね合わせという行為は「色」の世界で、

重ね合わせてみようとする意識

そのプロセスが「空」であり、目には見えないものだ。

「空」はエネルギーの様に佇み永遠に変化することなく存在する。

そのエネルギーによって生まれるのが心の「在り方」だ。

「色」の中で生きる私の世界は

諸行無常と諸法無我

常に変化していてモットモットにこだわる事に意味はない。

モットモットの追求よりも、

正しさと何が本当なのかの重ね合わせの結果で正義が生まれる。

正しいだけでは正義にならない。正しさだけでは人を裁く。

それだけでは「色」だけの世界だ。

正しさと本当の自分である心の在り方とが一体化した時に、

初めて価値が現れる。そのプロセスが「空」である。

茶道での火おこしにおいて、

炭の「移ろい」と「ゆらぎ」の重ね合わせのプロセスによって、

人生のごとく「変わりゆくさま」が表現されていて心が動かされる。

このように仏教では

「信じるだけでなく感じるもの」感じるものが「空」である。

空観方程式では

山や木に神が宿り、仏壇に仏がたたずむ。

重ね合わせするという合理性「色」だけでなく、

重ね合わせしてみようとする

考えや感じるプロセスの「空」にも意味を見出す。

「うまい酒だけじゃダメなんですか?」

例えば酒を造るというモットモットの行動だけでなく、

その状況での必要なる「在り方」として、

上品さ、優しさ、懐かしさが伝わる日本酒だ。

それら「やりかた」と「在り方」が一体化することで、

日本酒に変化が生まれる。

そうしてみようとする意識のエネルギーやプロセスが「空」である。

そのスタイル(表現)に変化が現れて、新たなる価値が生まれる。

その他の「在り方」では、覚悟とスピード、大胆さ、ひたむきさ、などだ。