金繕いの次の段階です。

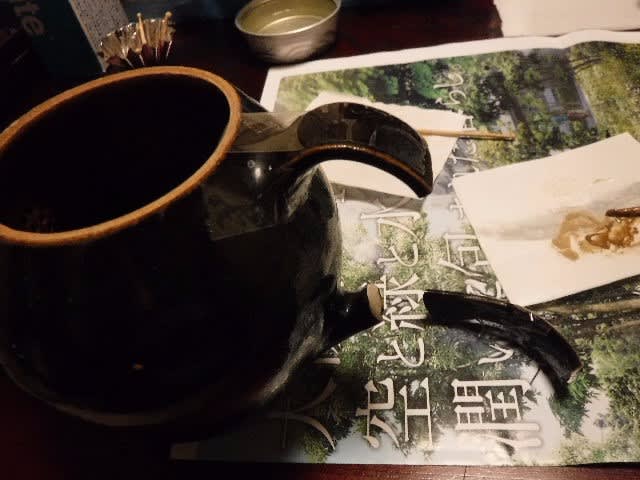

ベースができた部分に黒艶漆を塗って。

蓋の取っ手の部分。

今回プラスチック板をこんな風に使って。

お初です。

これなら後は捨てるだけで簡単ですね。

口の欠けた部分にも。

そして大変だった持ち手の部分です。

それから、この釉薬のムラの部分にも黒艶漆を置いて見栄えよく。

この急須は、このあと漆を乾燥させるだけで終了となりますね。

そして、丹波焼のぐい飲みにも。

こんな風にすると筆を綺麗にするのも容易ですね。

この龍の置物には白漆を

そして、金彩の部分と合わせたいので、消粉を使いました。

置きものですので、丸粉を使わなくても大丈夫ですね。

消粉は容易。

このあと、真綿で磨くだけでいいのですから。

このぐい飲みの黒艶漆の部分には銀の丸粉(3号)をたっぷりと蒔いて。

こちらの方は、この後もいろいろと工程があります。

続きます。

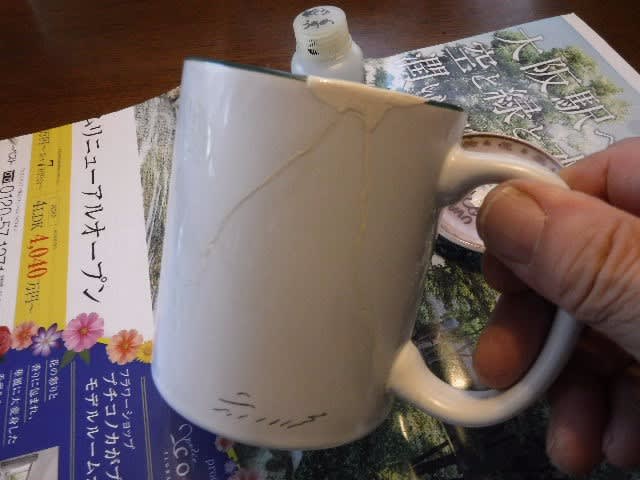

ベースができた部分に黒艶漆を塗って。

蓋の取っ手の部分。

今回プラスチック板をこんな風に使って。

お初です。

これなら後は捨てるだけで簡単ですね。

口の欠けた部分にも。

そして大変だった持ち手の部分です。

それから、この釉薬のムラの部分にも黒艶漆を置いて見栄えよく。

この急須は、このあと漆を乾燥させるだけで終了となりますね。

そして、丹波焼のぐい飲みにも。

こんな風にすると筆を綺麗にするのも容易ですね。

この龍の置物には白漆を

そして、金彩の部分と合わせたいので、消粉を使いました。

置きものですので、丸粉を使わなくても大丈夫ですね。

消粉は容易。

このあと、真綿で磨くだけでいいのですから。

このぐい飲みの黒艶漆の部分には銀の丸粉(3号)をたっぷりと蒔いて。

こちらの方は、この後もいろいろと工程があります。

続きます。