グラスの欠けた部分には、まずは「新うるし」の本透明を塗った上に金の消し粉を蒔く処理をしておいて。

こうすれば反対側から見ても綺麗な金色となります。

このあと、川西パレットでの金繕い教室「器再楽」でカップの繕い依頼があるとともに、ずいぶん前に繕ってあげた方から、割れた小皿の依頼が来て。

繕い品が4点に。

みんないい仕上げでと。

接着剤の処理を終えて。

漆と金の丸粉(3号)の出番です。

段ボール箱に濡れ雑巾を入れて漆の乾燥です。

3日ほどかけて漆を乾かして、次は粉固めの処理です。

生漆をテレピンでうんと薄めたもので金粉の表面を補強します。

この工程を3回ほど繰り返して。

さあ、いよいよ仕上げです。

鯛の牙(たいき)の出番です。

しっかりと磨きます。

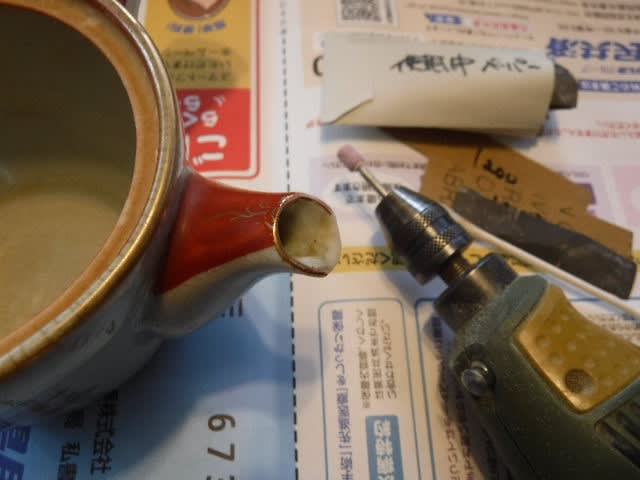

ポットのひびの部分。

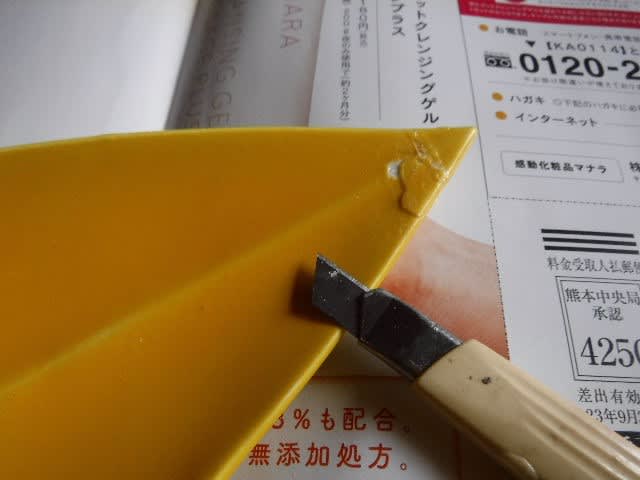

真っ二つに割れた小皿。

カップは2か所、ひび(にゅう)が入っていて。

金の丸粉を使っての繕いは、とても時間がかかりますが、丈夫でいいですね。