さて、日本の作品で一番感動したのは、やっぱり 空海です

空海です

最初に行ったとき、流れるような筆さばきの『崔子玉座右銘』(さいしぎょく ざゆうのめい)にとても感動し、

草書がこんなに素晴らしいと思ったのは初めてで、白黒の複製を売っていたので

買って帰り、額に入れて今和室に飾っています。

2回目行ったとき、別バージョンの『崔子玉座右銘』もありましたが、

掛け軸の保存状態の関係で、

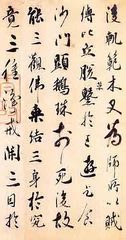

その時一番感動したのは『風信帖』

この『風信帖』を見ただけで、はるばる四国から出てきた甲斐があった

と思いました。

と思いました。

県立ミュージアムで複製を見ていたのですが、全然違いました。

あーーー本当に空海が書いたんだ と感動

と感動

麻の紙に書かれたものみたいですが、とてもいい状態で保存されていて、

こうして綺麗な直筆を見ることが出来るのはすごく嬉しかったです。

ここで墨をつけ、この辺ではかすれかけ・・・空海が目の前で書いているのが想像できるほど。

『風信帖』は最澄に宛てた3通の手紙ですが、それぞれ、こんなにも趣きが違うんだと驚き

1通目は、本当に丁寧に書かれた、行書に近い整った惚れ惚れする字の連なり。卓越した技術を感じます。

2通目は、墨をたっぷり目につけた、にじみの多いどっしりした作品。

3通目は、これぞ草書という、なめらかなとても美しい草書

『崔子玉座右銘』と同じく、草書ってこんなに素晴らしいんだと、草書の良さをしみじみ再認識しました。

この小さい字の中に、これほど人を感動させるものがあるなんて。

絶品と言われるだけのことはありました。

教科書や複製では味わえない、直筆が持つすごさを感じました。

ほかにも、三筆や三蹟と言われた人たちの作品もたくさんあり、

漢字からかなへの変遷がよくわかります。

面白いな~と思ったのは、江戸時代の池大雅(いけのたいが)・・・ユニークで、現代にも通じる感覚

本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)も、絵画と融合させた芸術的な書という印象です。

そして、1回目では見られなかった一休宗純(いっきゅうそうじゅん)・一休さんの作品が、

これまた、個性的としか言えない書風

あの可愛いトンチの一休さんからは想像できない意思の強さを感じられ、

それまでの誰とも違う独特の、ちょっと丸みを帯びた、太い細いのメリハリなある書きぶり。

書は人を表すというので、聡明かつ、禅宗の中でも個性派だったのかな?と想像しました。

そして、対照的に感じたのが良寛さんの穏やかな書。

すべての書法を学んだ末の行き着いた境地というのでしょうか?

屏風に大きな字で書かれた作品などにも、癒され、包まれるような大らかさを感じました。

良寛さんが書くと、般若心経も、線が細くなんだか優しい

書に人柄ってやっぱり出るのかな?

元々裕福な家の出だったのに、あえて地位も財産も捨てて質素な生活に身を置いた良寛さん。

子供や貧しい人に優しい・・・そんな人柄をしのばれる書でした。

もう一度来てよかった・・・

とても贅沢なことだとは思ったんですが、行かせてくれた主人に感謝して帰途につきました。

以上は、私が見た感想で、見る人によっては違う感想を持たれることと思います。

書道に興味のある方はきっと、興味がない方でも見てよかった~と思われるんじゃなかなと思います。

5月22日までですので、あと4日ですが、もし行かれる機会があったらお勧めです。

空海です

空海です

最初に行ったとき、流れるような筆さばきの『崔子玉座右銘』(さいしぎょく ざゆうのめい)にとても感動し、

草書がこんなに素晴らしいと思ったのは初めてで、白黒の複製を売っていたので

買って帰り、額に入れて今和室に飾っています。

2回目行ったとき、別バージョンの『崔子玉座右銘』もありましたが、

掛け軸の保存状態の関係で、

その時一番感動したのは『風信帖』

この『風信帖』を見ただけで、はるばる四国から出てきた甲斐があった

と思いました。

と思いました。県立ミュージアムで複製を見ていたのですが、全然違いました。

あーーー本当に空海が書いたんだ

と感動

と感動

麻の紙に書かれたものみたいですが、とてもいい状態で保存されていて、

こうして綺麗な直筆を見ることが出来るのはすごく嬉しかったです。

ここで墨をつけ、この辺ではかすれかけ・・・空海が目の前で書いているのが想像できるほど。

『風信帖』は最澄に宛てた3通の手紙ですが、それぞれ、こんなにも趣きが違うんだと驚き

1通目は、本当に丁寧に書かれた、行書に近い整った惚れ惚れする字の連なり。卓越した技術を感じます。

2通目は、墨をたっぷり目につけた、にじみの多いどっしりした作品。

3通目は、これぞ草書という、なめらかなとても美しい草書

『崔子玉座右銘』と同じく、草書ってこんなに素晴らしいんだと、草書の良さをしみじみ再認識しました。

この小さい字の中に、これほど人を感動させるものがあるなんて。

絶品と言われるだけのことはありました。

教科書や複製では味わえない、直筆が持つすごさを感じました。

ほかにも、三筆や三蹟と言われた人たちの作品もたくさんあり、

漢字からかなへの変遷がよくわかります。

面白いな~と思ったのは、江戸時代の池大雅(いけのたいが)・・・ユニークで、現代にも通じる感覚

本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)も、絵画と融合させた芸術的な書という印象です。

そして、1回目では見られなかった一休宗純(いっきゅうそうじゅん)・一休さんの作品が、

これまた、個性的としか言えない書風

あの可愛いトンチの一休さんからは想像できない意思の強さを感じられ、

それまでの誰とも違う独特の、ちょっと丸みを帯びた、太い細いのメリハリなある書きぶり。

書は人を表すというので、聡明かつ、禅宗の中でも個性派だったのかな?と想像しました。

そして、対照的に感じたのが良寛さんの穏やかな書。

すべての書法を学んだ末の行き着いた境地というのでしょうか?

屏風に大きな字で書かれた作品などにも、癒され、包まれるような大らかさを感じました。

良寛さんが書くと、般若心経も、線が細くなんだか優しい

書に人柄ってやっぱり出るのかな?

元々裕福な家の出だったのに、あえて地位も財産も捨てて質素な生活に身を置いた良寛さん。

子供や貧しい人に優しい・・・そんな人柄をしのばれる書でした。

もう一度来てよかった・・・

とても贅沢なことだとは思ったんですが、行かせてくれた主人に感謝して帰途につきました。

以上は、私が見た感想で、見る人によっては違う感想を持たれることと思います。

書道に興味のある方はきっと、興味がない方でも見てよかった~と思われるんじゃなかなと思います。

5月22日までですので、あと4日ですが、もし行かれる機会があったらお勧めです。

王羲之(おうぎし)

王羲之(おうぎし)

初唐の三大家

初唐の三大家 虞世南(ぐせいなん)の『孔子廟堂碑』(こうしびょうどうひ)

虞世南(ぐせいなん)の『孔子廟堂碑』(こうしびょうどうひ) 欧陽詢(おうようじゅん)の『九成宮醴泉銘』(きゅうせいきゅうれいせんのめい)

欧陽詢(おうようじゅん)の『九成宮醴泉銘』(きゅうせいきゅうれいせんのめい) 褚遂良(ちょ すいりょう)

褚遂良(ちょ すいりょう) 空海の『風信帖』は、空海が最澄に宛てた3通の手紙の総称で、その名前の由来にもなった一番有名な1通目が東寺から来てます。

空海の『風信帖』は、空海が最澄に宛てた3通の手紙の総称で、その名前の由来にもなった一番有名な1通目が東寺から来てます。

『光定戒牒』

『光定戒牒』 三跡(さんせき)は・・・

三跡(さんせき)は・・・ 屏風土代

屏風土代 『国申文帖』

『国申文帖』 『白氏詩巻』

『白氏詩巻』 中国一辺倒の擬似中国文字の段階に明らかな変化が認められるようになるのが、

中国一辺倒の擬似中国文字の段階に明らかな変化が認められるようになるのが、 空海・・・王羲之と顔真卿の影響を受けている。

空海・・・王羲之と顔真卿の影響を受けている。 嵯峨天皇、橘逸勢 空海 ・・・ 三筆

嵯峨天皇、橘逸勢 空海 ・・・ 三筆 「三蹟」は平安中期の能書家で、この3人で、和様書道は完成をみたと言えるようです。

「三蹟」は平安中期の能書家で、この3人で、和様書道は完成をみたと言えるようです。

王羲之は、東晋~唐の時代に書の芸術性を確固たらしめた普遍的存在として、

王羲之は、東晋~唐の時代に書の芸術性を確固たらしめた普遍的存在として、 書聖

書聖 と称されます。

と称されます。 『蘭亭序』

『蘭亭序』 『孔子廟堂碑』

『孔子廟堂碑』 『九成宮醴泉銘』

『九成宮醴泉銘』 褚遂良(ちょ すいりょう)は唐代の政治家、書家。初唐の三大家の一人。

褚遂良(ちょ すいりょう)は唐代の政治家、書家。初唐の三大家の一人。 『孟法師碑』

『孟法師碑』

『建中告身帖』

『建中告身帖』 日本でも中国でも、過去の書道の歴史に於いては王羲之流が主流派であったため、

日本でも中国でも、過去の書道の歴史に於いては王羲之流が主流派であったため、 」と騒いでいると、

」と騒いでいると、