岩尾城は長野県佐久市鳴瀬にあります。

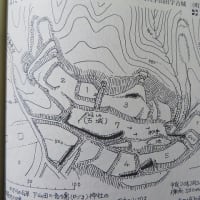

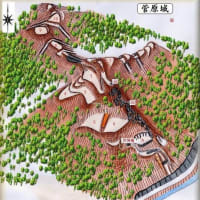

岩尾城地図

国道141号線から西に県道103号線に入り、北岩尾の信号を右折して地方道78号線を進み500mくらいに高瀬橋が見えてきます、この橋の手前を左折しますと(案内板があり)、すぐ右手に鳴瀬老人憩いの家があり。ここで駐車させてもらうのですが、無断駐車禁止とあります。近所の家に断わってください。

高瀬橋手前の南の道

老人憩いの施設

この施設から東に150mくらいで右手に入る細い道があります。ここを進めば岩尾城址です。

東の畑から岩尾城址(三島神社が祭られています)、この畑地も曲輪であったようです。

参道に入る手前の道から、この三日月堀の棒標があります。

参道、奥に三の丸城壁

説明版、1487年大井行俊が築城したとある。

天正十一年、大井行吉の頃、家康の命によって佐久郡平定に動いた依田信蕃に攻められ、信蕃を討死させたものの落城してしまう。

三の丸(棒標が見当違いの場所に設置されていますが惑わされないように)

縄張り図は「余湖くんのお城のページ」より

次回 二の丸から本丸へ

岩尾城について①

文明10年(1478年)8月、清和源氏小笠原氏流大井氏の一族である長土呂大井氏の大井行俊が南北を千曲川、湯川に挟まれた断崖上にある要害の地、岩尾に築城した。この時、伊豆・箱根・三島神社を遷し鎮守とした。

文明18年(1486年)家督を継いだ二代目城主行満は、延徳元年(1489年)甲斐武田氏の信濃侵攻により岩尾城を焼き討ちされたが、これを退けた。行満は明応年中(1492年 - 1500年)に出家し回国修行に出て大永5年(1525年)に岩尾に帰り、城内二の丸に西国・坂東・秩父百番観音巡礼供養塔を建てた。行満の子、行真が家督を継ぎ岩尾に在城した。行真は天文8年(1539年)に没し、嫡子行頼が家督を相続した。

天文12年(1543年)9月、甲斐の武田晴信(信玄)は、長窪城の大井貞隆を攻め、岩尾城も攻略されて行頼は城を捨て逃れたが、その後武田氏に臣従して岩尾城に戻った。天文14年(1545年)岩尾城代には真田幸隆が任された。幸隆の子、真田昌輝、真田昌幸は岩尾城で生まれたとも言われる。天文20年(1551年)武田晴信自らが岩尾城の鍬立て(地鎮祭)を行い(『高白斎記』)、さらに天正6年(1578年)には武田勝頼が城の修復を命じているなど、岩尾城は佐久地方の重要な戦略拠点であり、難攻不落の堅城に作り上げられた。ウィキペディアより

岩尾城地図

国道141号線から西に県道103号線に入り、北岩尾の信号を右折して地方道78号線を進み500mくらいに高瀬橋が見えてきます、この橋の手前を左折しますと(案内板があり)、すぐ右手に鳴瀬老人憩いの家があり。ここで駐車させてもらうのですが、無断駐車禁止とあります。近所の家に断わってください。

高瀬橋手前の南の道

老人憩いの施設

この施設から東に150mくらいで右手に入る細い道があります。ここを進めば岩尾城址です。

東の畑から岩尾城址(三島神社が祭られています)、この畑地も曲輪であったようです。

参道に入る手前の道から、この三日月堀の棒標があります。

参道、奥に三の丸城壁

説明版、1487年大井行俊が築城したとある。

天正十一年、大井行吉の頃、家康の命によって佐久郡平定に動いた依田信蕃に攻められ、信蕃を討死させたものの落城してしまう。

三の丸(棒標が見当違いの場所に設置されていますが惑わされないように)

縄張り図は「余湖くんのお城のページ」より

次回 二の丸から本丸へ

岩尾城について①

文明10年(1478年)8月、清和源氏小笠原氏流大井氏の一族である長土呂大井氏の大井行俊が南北を千曲川、湯川に挟まれた断崖上にある要害の地、岩尾に築城した。この時、伊豆・箱根・三島神社を遷し鎮守とした。

文明18年(1486年)家督を継いだ二代目城主行満は、延徳元年(1489年)甲斐武田氏の信濃侵攻により岩尾城を焼き討ちされたが、これを退けた。行満は明応年中(1492年 - 1500年)に出家し回国修行に出て大永5年(1525年)に岩尾に帰り、城内二の丸に西国・坂東・秩父百番観音巡礼供養塔を建てた。行満の子、行真が家督を継ぎ岩尾に在城した。行真は天文8年(1539年)に没し、嫡子行頼が家督を相続した。

天文12年(1543年)9月、甲斐の武田晴信(信玄)は、長窪城の大井貞隆を攻め、岩尾城も攻略されて行頼は城を捨て逃れたが、その後武田氏に臣従して岩尾城に戻った。天文14年(1545年)岩尾城代には真田幸隆が任された。幸隆の子、真田昌輝、真田昌幸は岩尾城で生まれたとも言われる。天文20年(1551年)武田晴信自らが岩尾城の鍬立て(地鎮祭)を行い(『高白斎記』)、さらに天正6年(1578年)には武田勝頼が城の修復を命じているなど、岩尾城は佐久地方の重要な戦略拠点であり、難攻不落の堅城に作り上げられた。ウィキペディアより