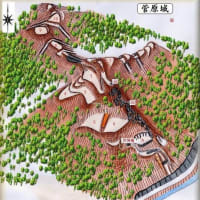

二の丸から本丸へ

三の丸から一段高く、三島神社の本殿が二の丸

二の丸の北側

道を下ると(後世の道か)

空堀があって、大手台曲輪の北側になります。

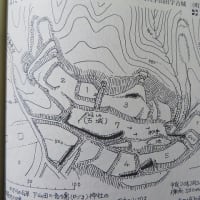

縄張り図は「余湖くんのお城のページ」より

本殿の脇に棒標

本殿右手から本丸への階段があります。

本丸

大井弾正入道の碑(岩尾大井氏の祖、大井行俊と思われます。)

西の丸(棒標は本丸とあります。標識はいい加減に配しています。)

大井行俊

生涯

応永34年(1427年)、長土呂館に生まれる。応仁元年(1467年)、室町幕府管領細川勝元と山名宗全が争い(応仁の乱)、行俊は細川氏方に応じる。文明5年(1473年)、小笠原長朝に属し、京都に赴き山名氏方と戦う。

文明9年(1477年)、8代将軍足利義政が令を発し佐久に帰った。文明10年(1478年)、岩尾城を築城し長土呂より移る。以後大井行吉まで5代に亘って居住することとなる。

永正2年(1505年)11月12日、岩尾城に卒す。79歳。

大井行満

大井 行満(おおい ゆきみつ)は、戦国時代の武将、信濃国佐久郡、岩尾大井氏、二代岩尾城主。大井行俊の嫡子。

生涯

享徳2年(1453年)、長土呂館に生まれる。文明年間に甲斐国の板垣氏の娘を娶る。文明18年(1486年)、家督を嗣ぎ弾正忠と称した。延徳元年(1489年)、武田信昌が佐久に侵入して岩尾城も焼き討ちにあったが、小諸城主大井光忠、香坂・志賀・平賀氏の勢力が結集し、村上氏の支援によって武田勢を退け、行満は帰城した。永正6年(1509年)、関東管領上杉顕定の斡旋により、伴野貞慶との和議を行った。明応年中(1492年-1500年)に出家し回国修行に出て、大永5年(1525年)岩尾城に帰り、西国・坂東・秩父百番観音巡札の供養塔を建てた。同年3月3日、岩尾城に卒す。73歳。遺言により牌を高野山蓮華定院に建てた。

大井 行真(おおい ゆきまさ)は、戦国時代の武将、信濃国佐久郡、岩尾大井氏、三代岩尾城主。大井行満の嫡子。文明16年(1484年)、岩尾城に生まれる。明応7年(1498年)、15歳で元服。天文3年(1534年)、紀州高野山に参詣して落髪し高山と号し、牌を高野山蓮華定院に建てた。天文6年(1537年)、岩尾村寺中に弟の僧松岩長伊を開山として高井山桃源院[1]を建立し、延命地蔵尊[2]を奉安した。この年、祖父行俊の三十三回忌、父行満の十三回忌を行った。天文8年(1539年)、岩尾城に卒す。56歳。

大井 行頼(おおい ゆきより)は、戦国時代の武将、信濃国岩尾城主。大井行真の子。通称・弾正忠、岩尾弾正とも。

信濃国守護代の大井氏の庶流・岩尾大井氏の出身。天文5年(1536年)武田信虎が信濃佐久郡海ノ口城の平賀玄信を攻めた時、玄信を援け相共に防戦した。天文8年(1539年)父が没したため、家督を相続する。

天文12年(1543年)武田信玄の侵攻にあい、真田幸隆の勧めに従って佐久郡の他の諸将と共に信玄に降る。その後、天文16年(1547年)佐久郡志賀城攻め、天文17年(1548年)上田原の戦いなど、信玄の信濃攻略の先鋒として戦った。天文20年(1551年)武田氏に出仕し(『高白斎記』)、子の行吉を証人として提出している。

永禄4年(1561年)川中島の戦いでは、行吉と共に戦った。元亀3年(1572年)7月7日、岩尾城で死去。享年64歳。

いずれもウィキペディアより。行頼の子、行吉がいますが長窪城(長野県長和町 後日、大井貞隆の居城で紹介します。)

三の丸から一段高く、三島神社の本殿が二の丸

二の丸の北側

道を下ると(後世の道か)

空堀があって、大手台曲輪の北側になります。

縄張り図は「余湖くんのお城のページ」より

本殿の脇に棒標

本殿右手から本丸への階段があります。

本丸

大井弾正入道の碑(岩尾大井氏の祖、大井行俊と思われます。)

西の丸(棒標は本丸とあります。標識はいい加減に配しています。)

大井行俊

生涯

応永34年(1427年)、長土呂館に生まれる。応仁元年(1467年)、室町幕府管領細川勝元と山名宗全が争い(応仁の乱)、行俊は細川氏方に応じる。文明5年(1473年)、小笠原長朝に属し、京都に赴き山名氏方と戦う。

文明9年(1477年)、8代将軍足利義政が令を発し佐久に帰った。文明10年(1478年)、岩尾城を築城し長土呂より移る。以後大井行吉まで5代に亘って居住することとなる。

永正2年(1505年)11月12日、岩尾城に卒す。79歳。

大井行満

大井 行満(おおい ゆきみつ)は、戦国時代の武将、信濃国佐久郡、岩尾大井氏、二代岩尾城主。大井行俊の嫡子。

生涯

享徳2年(1453年)、長土呂館に生まれる。文明年間に甲斐国の板垣氏の娘を娶る。文明18年(1486年)、家督を嗣ぎ弾正忠と称した。延徳元年(1489年)、武田信昌が佐久に侵入して岩尾城も焼き討ちにあったが、小諸城主大井光忠、香坂・志賀・平賀氏の勢力が結集し、村上氏の支援によって武田勢を退け、行満は帰城した。永正6年(1509年)、関東管領上杉顕定の斡旋により、伴野貞慶との和議を行った。明応年中(1492年-1500年)に出家し回国修行に出て、大永5年(1525年)岩尾城に帰り、西国・坂東・秩父百番観音巡札の供養塔を建てた。同年3月3日、岩尾城に卒す。73歳。遺言により牌を高野山蓮華定院に建てた。

大井 行真(おおい ゆきまさ)は、戦国時代の武将、信濃国佐久郡、岩尾大井氏、三代岩尾城主。大井行満の嫡子。文明16年(1484年)、岩尾城に生まれる。明応7年(1498年)、15歳で元服。天文3年(1534年)、紀州高野山に参詣して落髪し高山と号し、牌を高野山蓮華定院に建てた。天文6年(1537年)、岩尾村寺中に弟の僧松岩長伊を開山として高井山桃源院[1]を建立し、延命地蔵尊[2]を奉安した。この年、祖父行俊の三十三回忌、父行満の十三回忌を行った。天文8年(1539年)、岩尾城に卒す。56歳。

大井 行頼(おおい ゆきより)は、戦国時代の武将、信濃国岩尾城主。大井行真の子。通称・弾正忠、岩尾弾正とも。

信濃国守護代の大井氏の庶流・岩尾大井氏の出身。天文5年(1536年)武田信虎が信濃佐久郡海ノ口城の平賀玄信を攻めた時、玄信を援け相共に防戦した。天文8年(1539年)父が没したため、家督を相続する。

天文12年(1543年)武田信玄の侵攻にあい、真田幸隆の勧めに従って佐久郡の他の諸将と共に信玄に降る。その後、天文16年(1547年)佐久郡志賀城攻め、天文17年(1548年)上田原の戦いなど、信玄の信濃攻略の先鋒として戦った。天文20年(1551年)武田氏に出仕し(『高白斎記』)、子の行吉を証人として提出している。

永禄4年(1561年)川中島の戦いでは、行吉と共に戦った。元亀3年(1572年)7月7日、岩尾城で死去。享年64歳。

いずれもウィキペディアより。行頼の子、行吉がいますが長窪城(長野県長和町 後日、大井貞隆の居城で紹介します。)